香港修例风波不断发酵,饭圈女孩联手帝吧网友再次出征,为“阿中哥哥”打call。“饭圈出征,寸土必争”的口号与2016年的“帝吧出征,寸草不生”遥相呼应。如何从传播学的角度解读此类网络民族主义现象?《国际新闻界》曾以2016年第11期整期探讨当年的帝吧出征事件,现再次推送相关精彩论文,以飨读者。

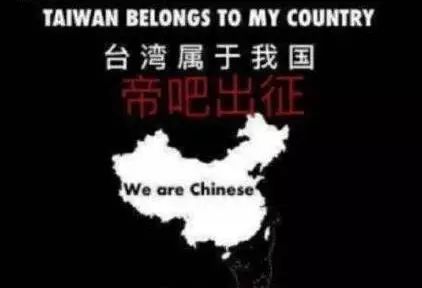

2015年年末到2016年年初,海峡两岸发生了诸多可以载入史册的大事件,如“习马会”和蔡英文当选“台湾总统”,而围绕着这些历史性的政治事件,并发了一系列媒体事件,如周子瑜致歉视频、两岸表情包大战和“帝吧出征”等。本文研究的重点是在这一系列事件中的“帝吧出征”。2016年1月20日,“帝吧出征Facebook”的消息在微博上发酵,一跃成为实时热搜榜第一位,而网民以自组织的形式成立了若干QQ群作为出征作战的基地。当晚号称数千网民通过VPN翻墙到蔡英文、三立新闻和苹果日报的Facebook主页上洗版,而由于国内无法直接登陆Facebook,出征事件在各直播平台上广泛传播(如斗鱼、熊猫、虎牙等)。

对于互联网研究而言,“帝吧出征”事件的特殊性和研究价值在于以下两点:其一,这些事件中,若干社交媒体平台成为了民族主义发生的新领域,促使我们重新定义、描述和检验网络民族主义。其二,曾属于网络亚文化的爆吧攻击变成了跨境跨媒体的主流行动,而一些参与者在事后接受媒体采访时声称自己的行动并非受制于“洗脑”。这不仅让人想到“主动的受众”,以及Morley(1999)对“主动的受众”这一研究取向的反思——认为其夸大了受众力量,忽视了围绕个人能动性的结构因素。在网络民族主义的脉络中,主动参与的能动性与结构因素还需要经验研究进行讨论。

鉴此,本研究希望通过检视参与行动或围观行动的网民在蔡英文Facebook主页上留下的话语痕迹,尝试回答以下几个问题:从“帝吧出征”这一网络事件中可看出中国网络民族主义的何种延续性和变异性?如何理解与诠释网民在“帝吧出征”中所形塑的身份认同?“帝吧出征”发生的结构化原因和脉络为何?

(一)网络民族主义的演变

民族主义相关研究非常丰富,本文没有足够篇幅详细加以讨论,只能提纲挈领地进行简要概述。在追溯民族主义的起源时,Gellner说道:“当一般的社会条件逐步迈向标准化、同质化,而中央支持的高级文化又普及于整个人群社会,而非仅限于少数菁英阶层,我们就会看到某种时机成熟了——由受教育人士所认同的一致性文化成了一种机制,为人们热烈而主动地加以认同。这种文化似乎也成了政治统治正当性的依附所在。从这个时候开始,任何政治势力对此等文化边界的侵犯都会被视为可耻之事。”在Gellner出版《民族与民族主义》的同一年,Anderson也发表了极具份量的《想像的共同体》,“民族”被界定为学者所熟知的“想像的政治共同体”。之所以它是“想像的”,因为“即使是最小的民族,其成员也不可能认识大部分的同胞、遇见他们、或甚至听说过他们;然而在每个人的内心,却有着大家共属一体的想像”。这些论述已成为了民族主义的经典论述,虽然或有不同,但可以看出民族主义是非常晚近的产物,它既可以被视为一种意识形态,和一些信念、原则系统性连结在一起,同时也必须具备落实社会的潜力。大众化的媒介和表达形式会形塑这种想像,并成为这种想像的渠道。时代和媒介的变迁恐怕并不会改变民族主义的本质,但当其落实在当下社会中,必会找到最佳的实践载体。

在中文语境中,“民族主义”最早可溯及1902年的梁启超的界定,他将民族主义定义为:“各地同种族、同言语、同宗教、同习俗之人,相视如同胞、务独立自治,组织完备之政治,以谋公益而御他族是也。”张灏注意到梁启超观念中的民族主义压制了个人主义,他在民族主义中强调区分我者与他族,关注的中心问题是国家,而非个人自由。梁启超创造出来的“词汇表”潜移默化地影响着后来人,因此当江泽民在1995年的讲话《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》中引用孙中山的呼吁时,就显得非常自然:“统一是中国全体国民的希望。能够统一,全国人民便享福;不能统一,便要受害。”只是,在江泽民的话语体系中,爱国主义取代了民族主义,在对孙中山的引用之后,紧接着便是“我们呼吁所有中国人团结起来,高举爱国主义的伟大旗帜,坚持统一,反对分裂,权力推动两岸关系的发展,促进祖国统一大业的完成。”

这番讲话见证了其后一系列的“爱国主义集体行动”,比如1999年中国驻南斯拉夫大使馆被炸事件、2001年南海撞机事件、2005年反日示威游行、2008年家乐福事件等都引发了中国普通民众的上街游行抗议。而随着互联网的发展,民族主义集体行动不再、也不能局限于线下。“地球村”的想像与民族国家界限并未消弭的现实形成了极大反差,“自1999年人民日报网上的‘强国论坛’开办以来,互联网在塑造民间舆论,尤其是民族主义议题上,扮演着不可忽视的角色”。Hughes也认为强国论坛网民的“战争话头”显示出中国民族主义的抬头。

在具体的集体行动上,1998年中国黑客第一次集体亮相是对印尼政府和企业网站的攻击抗议苏哈托指使的屠华事件。随后中国黑客群体开始自称“红客”,而2000年针对陈水扁上台发动“台湾闪电战”后,另有了“中国鹰派俱乐部”这一黑客组织脱颖而出。这些愤青式的网络民族主义表达往往有统一的主导性组织,用刚性的技术手段来进行攻击。Wong针对既往对于台湾的网络攻击行动,归纳出“敌意、霸权和父权”是中国民族主义者对台湾惯而有之的态度。在这些网络论坛和攻击行动中,“愤青”和“红客”成了行动主体的代名词,若没有中国的经济转型和相伴的社会变革,自下而上的大众民族主义不会如此活跃,它甚至结合着年轻一代的内在规范。除了官方论坛,民族主义在高校BBS、商业门户、城市社区网站上屡见不鲜,而网络民族主义也在持续变动之中。

(二)网络民族主义的行动主体

在前文对于既往网络民族主义的论述中,网络民族主义往往被视为自下而上地进行自我主导性的组织,同时也挟裹着大量的愤怒情绪,行动主体表现出非常刚性的民族意识。但网络民族主义是否全然是自下而上、自发形塑?每一次的网络民族主义行动发生的背后的结构化原因和脉络仍值得重新考量。就此,行动主体则是最佳的观察和诠释对象,是透视脉络的切入口。

此次“帝吧出征”既是之前网络民族主义的延续,但也有所变异,最明显的是事后大量媒体和舆论称这次行动主体为“小粉红”,意指网络上一些“常识比较欠缺、情绪又非常激动的爱国兼追星ACG少女”。虽然行动主体是否为标签化的“小粉红”或“帝吧”成员首先应被质疑,但它或多或少点明了一些网络民族主义出现了新的话语特征和行动策略,“敌意、霸权和父权”或许有了柔性的调整。

无论是“小粉红”还是“帝吧”,可以确定的是,参与“帝吧出征”的行动主体为亚文化消费群体,这是中国年轻网民中不可忽视的力量,也是民族主义落实时找到的年轻一代。亚文化起初以年轻工人阶级为主,其言行举止和外表与主流群体的表达形式有所不同。而就网络亚文化群体而言,其引人注目之处在于很多流行的网络语言均是被这一群体最先转引、创生和使用的,如“帝吧”创用的“屌丝”一词,一度被认为其边缘性、批判性、反抗性、开放性和娱乐性等都彰显了后现代社会文化特性。用Hebdige的视角来看,这种语言实践具有风格化的表征,帮助这一群体开创出一个能够发现并表达某种另类身份的认同空间。就“帝吧”而言,“爆吧”的行动也有同样的作用,却因其后果破坏网络正常秩序,对他人造成心理或精神上的伤害而被视为一种公众参与和表达的异化。

然而,在之后的亚文化研究中,有学者亦认为当下的亚文化已不像起初那般“英雄式的”对抗主流文化。例如,Clark认为现在的亚文化是一种被收编在政治行动下的产物,符号上的抵制只是其策略和精神象征之一。Thornton亦指出亚文化不仅表现为对主流文化的抵抗,也会表现为一种妥协,这是一种更为复杂的关系。在“帝吧出征”中,民族主义之所以能实践于网络亚文化,其背后与主流意识形态勾连的复杂脉络不可忽视。

不过,网络亚文化的讨论往往会将行动主体视为从个体集结为群体的单线过程。对于当代社会中的行动主体,Bauman、Beck和Beck-Gernsheim等都意欲以个体化来把握当代社会的特性。Bauman在他对自由和安全之矛盾性的探讨中,称这一群聚为液态现代性中的挂钉社群,他们呼之即来,挥之即去。但挂钉社群“无关紧要的的合群”的个体特质却无法理解“帝吧出征”中民族主义的凝聚强度。更加切合这一情形的是,在网络上通过形成虚拟社群而进行群体起哄活动的网民往往是以一种处于集体化与个体化之间的方式来寻求满足,进而在网络上形成时聚时散的流动群聚。这种网络化群体超越了集体-个体的二元对立,并非固化的认同群体,标签化的“帝吧”和“小粉红”更像是一种命名策略和区分逻辑。

一方面,“帝吧出征”的参与者通过网络从现实世界中的共同生活形式中解放了出来,个体的根本冲动不再被家庭、学校等同质化的集体力量压缩,然而在“帝吧出征”凑热闹洗版的背后(比如“帝吧出征,寸草不生!观光团到来,我不撕,就来看看好不好玩!”),体现的又是人类对社群长存的需求。虽然“帝吧出征”的参与者并非全部来自于既有的“帝吧”社群,而是兴起于并无深交的网民之间,但这些参与者在前期和后期都有组织地成立了交流快捷的“作战”QQ群和新的“FB帝吧根据地”QQ群,将个体化的参与者集合起来。只是这些社群仍具有流动、多变性,比如“FB帝吧根据地”群内成员1月24日之前仍在讨论台湾的“统独”,而这之后话题开始变得娱乐化、日常化、社交化,无人再涉及政治或时事,QQ群名字也变成了“堂堂正正FB陆陆”,去掉了“帝吧”的标签。

另一方面,网络民族主义融合了网民流动于个体和集体之间的社会心理,以构建统一的目标和敌人使得网民能够聚集,同时又留给他们个体性的自由空间,让他们在集体发声中代入自己的爱恨情仇、语言创新与流行、表情文化。这些情感化的戏谑形式恰为网络亚文化所擅长。在涂尔干后期理论中,他认为现代社会仍需要宗教作为其道德性的构成基础,或至少藉由定期的仪式所唤起的情绪感应。而这一由节庆引发的集体亢奋,承担了激发社会成员共同信念,继而维系社会本身存续。在“帝吧出征”中,以“同时在线”大规模、高密度群聚互动为特色的网络空间,为这既有的集体亢奋现象之迸发提供了绝佳的舞台。洗版的留言数量、共同的复制内容、“战友”间的互相点赞、“对手”的“溃败”,以非常可见的媒介形式让参与者情绪亢奋高涨。在此种集体情绪感应的互动之中,民族主义的共同信念与社会凝聚力获得了更新与强化。

本研究于2016年3月9日通过API抓取了蔡英文Facebook主页上“帝吧出征”时间前后一天的所有访客留言,共计13684条文字留言。留言资料的栏位为:留言时间、留言内容、留言帐号和点赞数。研究者另辅以网络民族志的方式,加入了Facebook上事件之后成立的“帝吧中央集团”以及其QQ群,进行实际的观察,以接近事件全貌。

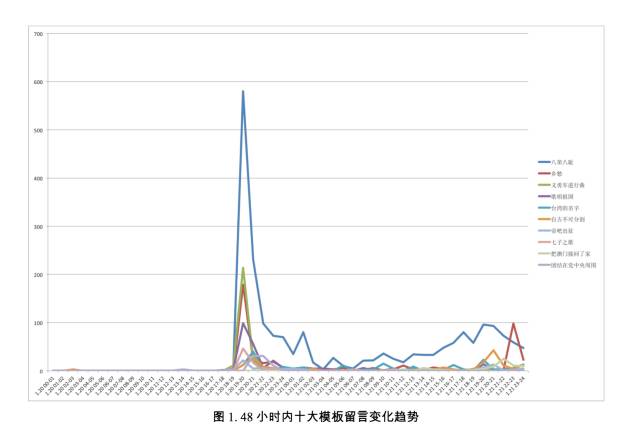

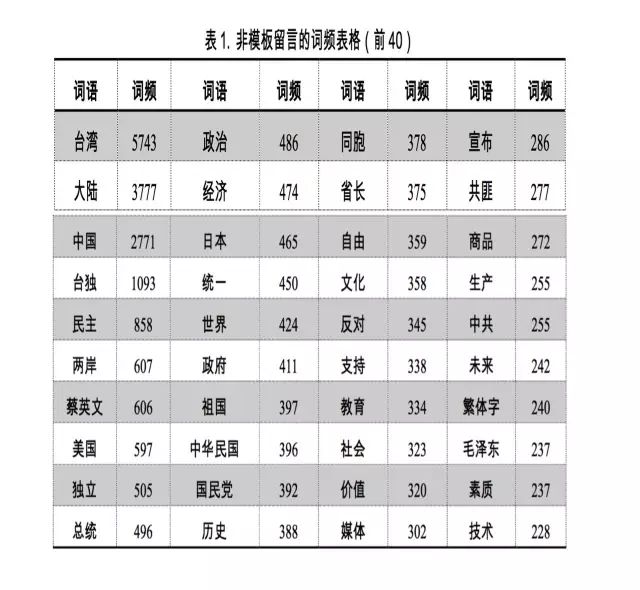

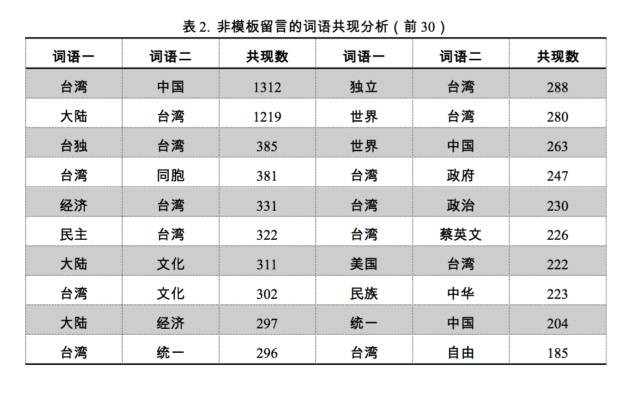

在人工浏览完全部访客留言后,研究者用机器分类的方法,定义单句文字相似度为80%且重复数大于10条的为模板留言,共计有57种模板。由于数据视觉化空间有限,选取重复数量前10的模板,其48小时内变化趋势如图一所示:八荣八耻(2,069条),乡愁(447条),义勇军进行曲(276条),歌唱祖国(245条),台湾的名字(195条),台湾是自古不可分割的一部分(172条),帝吧出征寸草不生(95条),七子之歌(78条),1999年我把澳门接回了家(77条),团结在党中央的周围(73条)。共计3,727条留言,占48小时内总留言数的27%。而在所有的文字留言中,不重复的单条留言为5,749条,占48小时内总留言数的42%。对这些不重复的单条留言,本研究计算了其总词频以及词语共现,前40个高频词如表一所示,前30个高频共现词语如表二所示,以供后续诠释分析。

从十大模板留言的变化趋势中可以看出,集体行动的最高峰其实仅持续了一个小时,在这一小时内,前10的模板中有6个模板达到了48小时内的峰值:八荣八耻(580条),义勇军进行曲(214条),乡愁(179条),歌唱祖国(99条),七子之歌(46条),帝吧出征(22条)。这6个模板是在“帝吧出征”号召大家参与行动时便公布的模板。而与历史叙述相关的模板“台湾的名字”和政治色彩浓厚的模板“紧密团结在党中央的周围”则是在随后的一小时内达到峰值,分别为40条和31条,整体数量不及第一个小时,或由从其他渠道收到“帝吧出征”消息后随之参与的另一些网民所发布。另外,“自古不可分割的一部分”和“1999年我把澳门接回了家”则分别在1月21日20:00-21:00区间和1月21日21:00-22:00区间达到43条和25条的峰值。即便第二日有人意图以“帝吧出征”的名义号召再次进行洗版行为,模板发文数量已远不如第一日,且已无明显的高峰时区。

这一模板留言的时间模式证明了网络民族主义行动主体为流动的群聚,时聚时散,并不是持久、固定的组织。如果说,之前的网络民族主义攻击是一场需要黑客技术的网络战争,这次“帝吧出征”更像是全民皆可参与的战争游戏,它看似组织严密,其实是去中心、庞杂的,比如共青团微博帐号在“帝吧出征”开始后发布《长征》以示支持,20:10有参与者贴文“同志们,如果还有去前线的,下一步根据共青团中央的指示,是该刷长征的时候了”。然而,并未有太多响应者,在这之后一个小时内仅有32条《长征》贴文,为48小时内总数56条的峰值。极少有网友跟着既有的权力中心走,而更沉溺于一场战场不明、创造敌人的战争游戏,集体亢奋的情绪才是行动的动力。正如杨国斌在研究网络事件中的情感动员时所点明的,“集体行动中的情感,不是简单的资源或工具,而是斗争的动力”。

(二)情感化的留言模板

从模板的内容来看,在重复十次以上的模板中,91%均为“爱”之话语,仅有“核平台湾狗”“沁园春绿蛙”等5种模板具有辱骂内容,且只在一小时内密集出现,或为个别人士所为,并不像十大模板那样是集体行为的成果。

这种以正向情绪为主要诉求的模板体现出了“帝吧出征”中的策略理性。“理性”在于不让参与个体承担集体的暴力,降低了参与的心理门槛。数字逻辑支撑的人海战术是一种网络暴力,但作为参与者或围观者的个体,认为复制无辱骂内容的“八荣八耻”“乡愁”“歌唱祖国”并非一种暴力,反而是“爱”的一种体现——爱国,也爱非台独的台湾人。除了爱国爱台湾之外,“感性”还让日常生活之喜爱融进了这一游戏中。即便不能发图,洗版的留言中还是出现了大量具有地域性特征的美食名称,“中国河北人民欢迎台湾同胞到河北一游,燕赵大地自古多慷慨悲歌之士,这里有丰富多彩的名胜古迹!倘若大陆与台湾发生战争,燕赵人民欢迎台胞来冀避难,我们会保护你们的人身安全!”“我代表湖北热干面/东北锅包肉向你问好!!”诸如此类的留言很多,在地名的词频中,排名较前的国内地名有香港(134)、北京(122)、福建(105)、广东(68)、河南(48)、南京(40)、浙江(31)、江苏(31)等,可见即便是匿名的集体行动,网民仍想让自己的留言更多地有“个性特色”。

当这些“理性”“非暴力”的参与者看到洗版过程中出现了辱骂台独的暴力留言时(如前文所提之“核平台湾狗”“沁园春绿蛙”等),会非常愤怒地划清界线:“民进党网军你们又假扮大陆人洗版喔?来这套!”“蔡阿姨,请雇佣有脑子的水军,我们不是来打所谓的‘台独狗’的,您说您是“自由民主”的地区,所以我们来希望您听听我们的声音,可是一直都有人发那个不知所谓的‘来这儿打台独狗’的帖子,我们知道是水军。请自重,不要搞奇怪的对立,伤害两岸人的心了好吗?”“真是乱七八糟,我表示敌我不分了,骂街的指不定是哪边的呢!”为了不让参与者的“理性”和“感性”起冲突,必须鲜明地区分了正义和邪恶,以维持参与者(特别是在ACG文化中成长起来的青年一代)黑白二分的单纯世界观。

然而,在模版之外的留言透露出来的民族主义话语又继承了之前中国大陆对台贯而有之的“霸权”和“父权”。如“你中国爹爹都不屑于用文字辱骂你”“大家也不要骂太狠了,毕竟都是自己儿子,作为爸爸的教育教育就好”“女儿,你要独立,是为不忠!你要忘爹,是为不孝!没有博爱之心,没有民族大义!如此不忠不孝不仁不义之人,爸爸却仍是爱你的,爸爸仍要用爱来教育你们!爸爸深知你是青春期的叛逆,多打几顿你们就会喊爸爸,我错了!”“你敢独,我就敢打。父母打孩子欧美人说不可以,但中国人向来如此!”这种父权的“爱”,在“帝吧”大军的模板之外更多地出现。如表一和表二的词频所示,在这样的“霸权”和“父权”非模板留言中,表达得更多的是政治、经济和文化上的一种以中国大陆为中心的大国优越感。“帝吧出征”洗版中情感化的模板掩盖了“强国崛起”逻辑的民族主义。

(三)游戏架构的出征行动

当“帝吧出征”的消息在网络上传开,早在20日19点,就有网友到蔡英文Facebook页面留言,“现在占位置等围观”、“帝吧要来?微博兼天涯观光团准备”、“据说帝吧出征在即,瓜子板凳已备好,强势围观,我是沙发!”“广东人民为d8热身!台d狗死”。而整个过程也像是青年一代所熟悉的战略游戏:“报告祖国人民!火箭军后方集结完毕!全方位火力覆盖倒计时准备!”“熊怪大军驾到”“窝吧强势围观”“警告:以中国共青团乐成团委引领的帝吧地方组织第三波攻击集群已经到位”“八荣八耻,国歌,乡愁都背了,想去打会儿麻将,找不到战场”“大家单机玩的一定不开心,我其实想看斗图”“帝吧出征,寸草不生!观光团到来,我不撕,就来看看好不好玩!”“发现一大波台独狗,请求支援!!!”“蔡区长,我这一天开4个号也挺累的,你们弯弯除了举报还会别的吗?呵呵哒~没事儿,越战越勇!”

日本球迷在世界杯球赛时也有类似的狂热表现,日本心理学家香山理香认为此类球迷的民族仇恨行为与言论(如在运动节庆中使用一些旧的民族符号)是用来展现文化同一感,这对他们来说并不具严肃意义,而不过是在游戏。“帝吧出征”可以被视为游戏在于它让参与者可以扮演“爱国的出征者”这一角色,一方面人们可以单纯为了热闹、好玩而自由地参与游戏,进行行动(比如“我就是来看看的”“发图”),但也可以将之与集体责任联系在一起,虽然这是一种父权自上而下施舍文明的心态——“一会大家刷贴的时候,一定要理智,台独宝宝们骂人是他们不懂事,咱毕竟是礼仪之邦,要以理服人,别真落下让台独宝宝们说我们没素质的由头~毕竟他们也是从自个儿家里出去的熊孩子,咱抽他们脸也得让国外友人看看什么是泱泱大国,对吧~”、“我们天朝上民从来不会失去风度”,以求“合法”、“正义”地让这场游戏具有更多的文化功能和社会意义。

“帝吧出征”看似是“出征”——由指挥中心下达命令,针对一明确的空间、范围进行征服,而其实是一场游戏——通过为参与者塑造了一个“过渡客体”(“今晚我们都是帝吧人!!”)来形塑出一个共同的国族身份(“d8出征今晚抬头挺胸堂堂正正做个中国人我骄傲”“蔡省长,经过今天的事件,我发现我更爱国了,希望帝吧的吧友们能经常组织这样的活动”)。主体性之证成必须通过其他主体对自己的承诺与肯定,每个主体与其他主体都必然发生一种“互为主体性”的现象。同理,一个人要形成充分的自我认同,必须通过许多具有类似“认同追求”的他者来一起证成,这使得民族主义的“共属一体的想像”得以在网络空间中持续再生产。

那么,“帝吧出征”的行动主体以情感化游戏的方式实践民族主义背后的结构化脉络

为何?

中国政府自1995年开始推广爱国主义教育,属于社会主义核心价值体系教育的四项基本内容之一——“马克思主义价值理论教育和党的价值观教育;

中国特色社会主义共同理想教育;

以爱国主义为核心的民族价值观和以改革创新为核心的时代价值观教育;

社会主义荣辱观教育”,这种“爱”成为了“帝吧出征”主要群体的成长背景。

与此同时,1997年香港回归,1999年澳门回归,“神圣不可分割”的领土中只剩下了台湾——“湾湾,你不必强求自己改成社会主义,我们可以一国两制,你看小香和小澳,现在过得都很好哦”。

在本研究收集的贴文中,仿《七子之歌》和“1999年我把澳门接回了家”的模板成为了一种历史的互文,也有人发文表达自己个人经历与历史事件的勾连:

“1997年,我出生那年,我赶上了香港回归;

2016年,我大学那年,我赶上了帝吧出征”;

“从幼儿园开始就从歌里知道台湾是祖国不可分割的一部分,是中国的孩子,余光中的乡愁也道出了许多身处海岛的人民思念大陆的感情,中国是根,是台湾从古至今无法辩驳的根基所在……”

在“帝吧出征”中,复杂的民族主义情感之所以突显为极具娱乐性质的狂欢游戏,也与其行动主体成长的背景息息相关。网络,特别是社交媒体的兴起,让政府机构意识到“爱国主义的宣传,要深入浅出、形式多样、生动活泼、注重实效。”这意味着网络文化也开始有自己的主旋律:泛政治化的内核和泛娱乐化的表现形式。复杂的民族主义话语与轻松愉悦的情感直接联系起来,集体参与变成了狂欢游戏。以泛娱乐化的表现形式为特色的青少年亚文化和主流教育并非二元对立的关系,诸如《那年那兔那些事儿》的漫画和动画在市场上获得了巨大的成功,其在资本上与政府无关,但内容本质上都是教科书里有的内容,建构了参与者的“历史知识”——“弯弯你们看过那年那兔那些事儿吗,蒋公说生是种花家的人,死是种花家的死人,他到死都没有想过分裂,蔡大妈你虽说是民进党也拜托你看清局势,就算你分裂出去有谁敢收你?!”

同时,网络上喜闻乐见的网众狂欢直接决定了“帝吧出征”所使用的“游戏道具”:表情包、图片、诗歌、恶搞。然而,由于蔡英文的Facebook主页关闭了贴图功能,不少参与者抱怨此行为“不民主”:“为了更好的沟通,沟通,再沟通!请放开自由民主的图片功能。民主自由无敌的,是吧?”“说真的,你这种不让发表情的人真的好恶心,让我这种在林更新同学那攒足了表情包的人无用武之地”;“大哥都没有段子可以复制了。”这种充满着愉悦情感和狂欢游戏的特征掩盖了零散的“敌意、霸权和父权”,既成为了“帝吧出征”行动主体自我体认的标签,也容易在事后被诠释者和收编者捕捉,让“帝吧出征”中的网络民族主义话语与既往网络民族主义集体行动在表现方式上区分开来。

整体而言,在共享的新利益驱动的博弈范式中,网络民族主义承载着不同利益主体的主动设想,却也有着相互的制约。从1995年之后,中国的互联网开始走出军事和教育,商业化地普及到人们的日常生活中。当威权政治不可避免地必须拥抱网络科技带来的结果,并不断调整自身,这一现实被MacKinnon称为“网络威权主义”,即在网络威权国家,普通人会觉得自己与过去相比有了更大程度的自由,大量评论会出现在网络和社交媒体上,也正如“帝吧出征”的行动主体自认“出征”行动同时也证明了中国人有能力跨越防火墙。但这种自由和个人权利是不受到保证的,执政党仍有很大的控制权:一方面必须努力追赶信息技术的时代潮流,另一方面又要努力规避新技术带来的政治杂音;一方面想听取意见、通过线上方式改进公共服务,另一方面又试图节制民众热烈表达以及衍生而来的狂躁情绪。