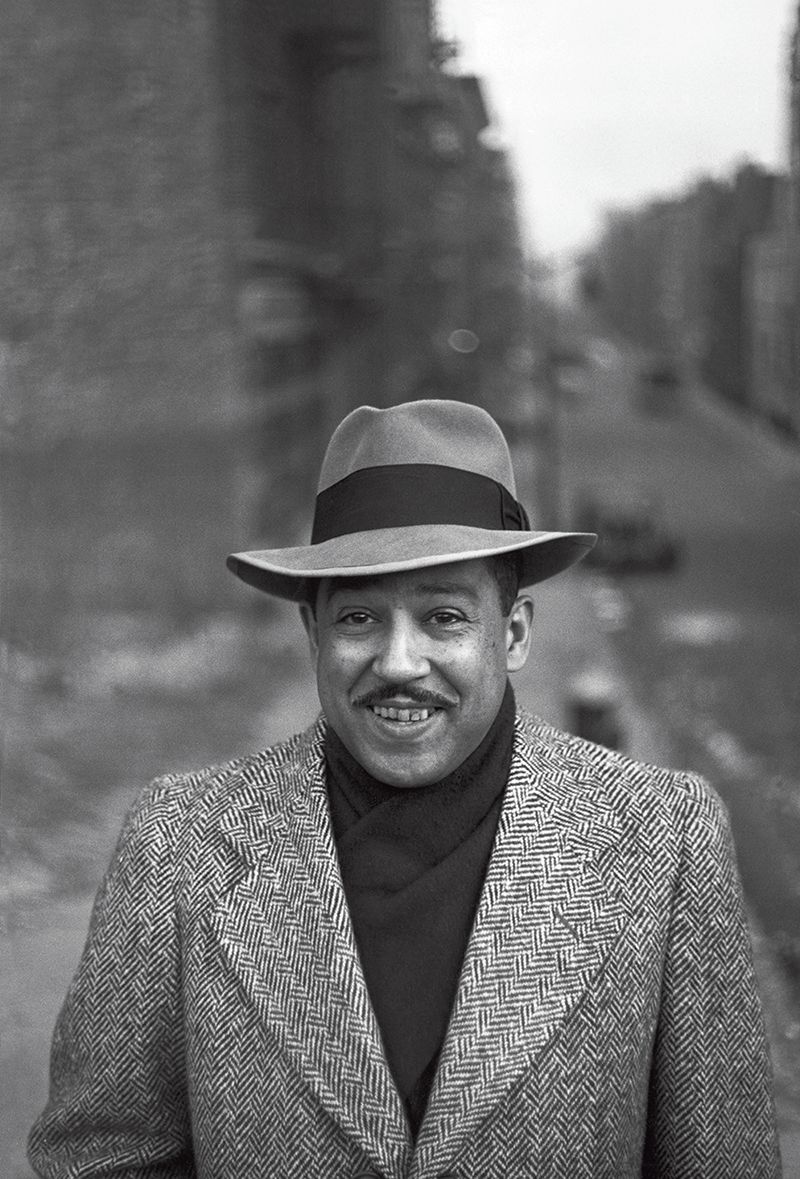

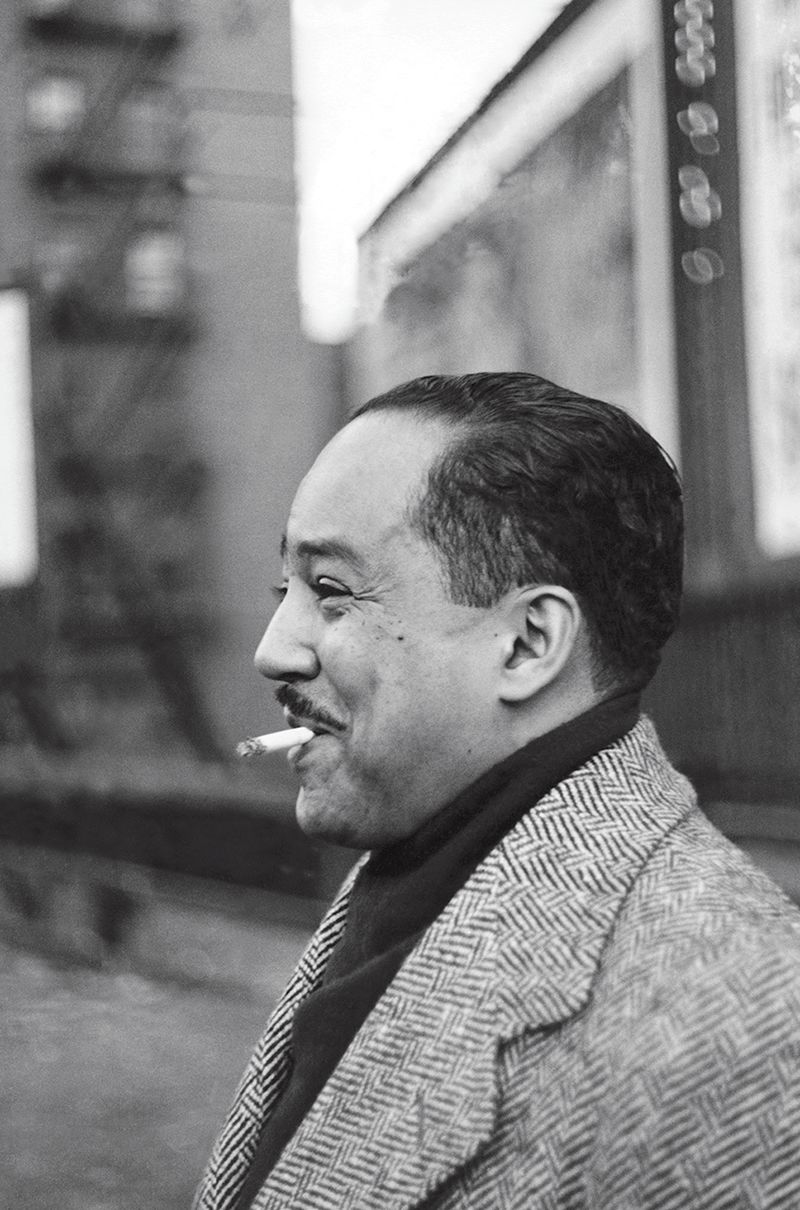

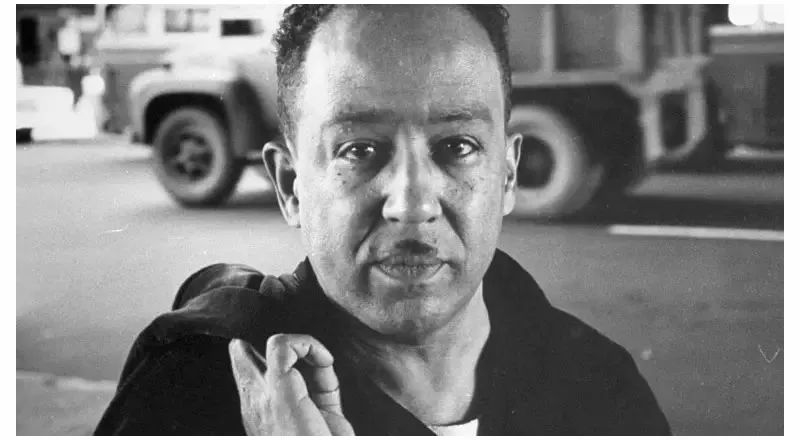

“我,也会歌唱美国。”兰斯顿·休斯(Langston Hughes)在1926年写道。身为一名作家、剧作家、记者以及哈莱姆文艺复兴时期最杰出的诗人,他以众多的曲调,歌唱着这个国家。从商船水手到文坛巨匠,内达·塞姆纳尼(Neda Semnani)为我们描绘了这位美国黑人文学先锋的一生。

年轻的兰斯顿·休斯正坐在圣路易斯郊外的一列火车上,几个星期前,他刚从高中毕业,然而,本该为即将展开的人生感到兴奋的他,此刻却陷入了深沉的忧思之中。他凝视着窗外,眼看着气势恢宏的密西西比河向南注入美国的心脏,而此时此刻,这个国家依然在实行种族隔离制度。

他想到了自己的父亲——在休斯看来,这个男人憎恨自己的民族,也憎恨自己的黑人身份。休斯望着河的对岸,想起了自己曾经读到的关于林肯总统乘木筏顺流而下的故事,随后又联想到了其他那些在美国黑人历史上占有重要地位的河流水道。

他从口袋里掏出了一个信封,翻到背面写诗。诗的开头是:“我了解河流/我了解像世界一样古老的河流/比人类血管中流动的血液更古老的河流/我的灵魂变得像河流一般深邃”而这首名为《黑人谈河流》(The Negro Speaks of Rivers)的诗歌,也为这位流浪诗人丰富而宽广的一生指明了方向。

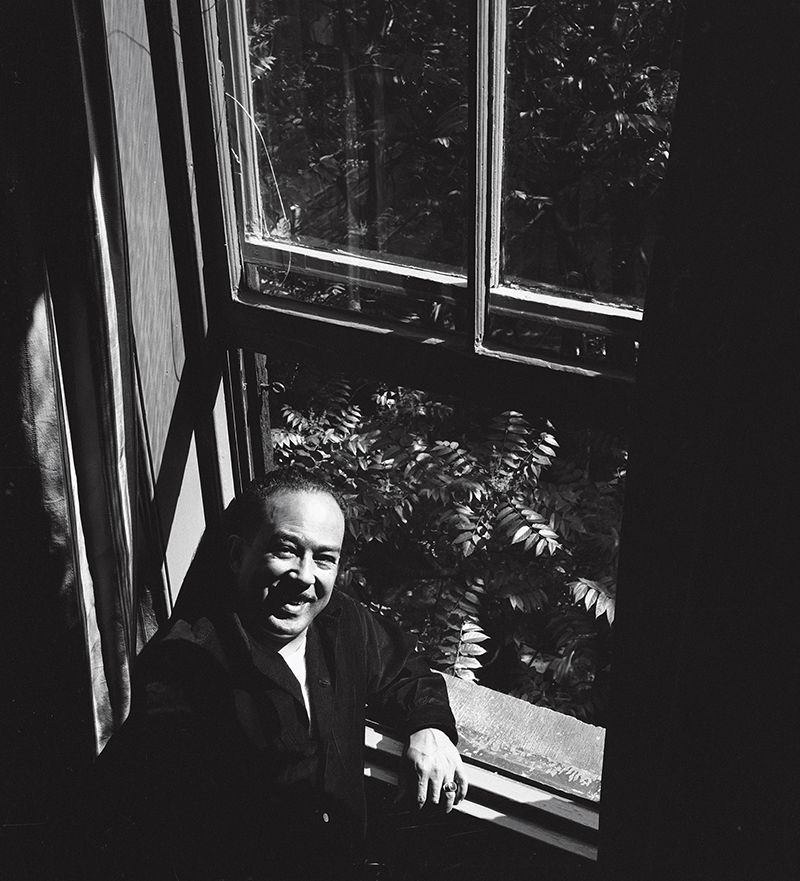

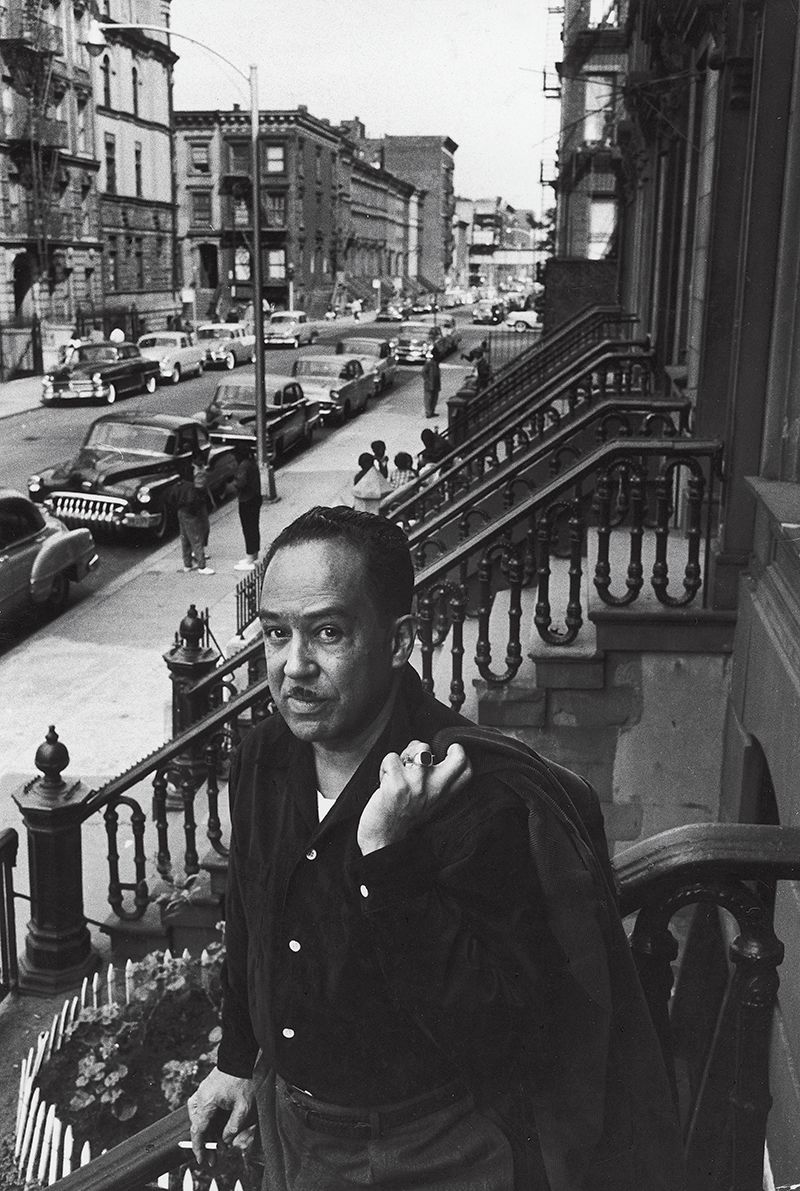

“他是一个怀揣着梦想的诗人。”作家、教育家、“I, Too艺术团体”(I, Too Arts Collective)的管理者及创始人蕾妮·沃森(Renee Watson)解释道。“I, Too艺术团体”是哈莱姆区的一个非营利组织,以休斯的创作原则为指导,坐落在一栋古老的褐色砂石建筑中——这座建筑也是休斯的故居。“他一直在幻想美国能够成为一个怎样的国家,幻想这个世界能成为一个怎样的世界,但却并不会因此而否定现状,”她说,“他在诗中描绘的是一个复杂的世界。”

1902年,詹姆斯·兰斯顿·休斯出生在密苏里州的乔普林市——两个不愿妥协、躁动不安的灵魂在此相爱之后,诞下了他这个独子。父亲约翰·纳撒尼尔·休斯(John Nathaniel Hughes)在兰斯顿还没学会走路的时候就已经离开了他们,选择在墨西哥的托卢卡自我放逐——在他看来,美国的种族主义在其文化和民族特性中是极其普遍的;黑人是不可能在美国实现真正的阶层提升或经济稳定的。所以,他选择了离开,并且再也没有回来。

兰斯顿的母亲卡丽·默瑟·兰斯顿·休斯(Carrie Mercer Langston Hughes)出身于一个显赫的非裔美国家庭。但休斯童年中的大部分时光都是和他的外祖母玛丽·兰斯顿(Mary Langston)一起在堪萨斯州的劳伦斯度过的。他在回忆录《大海》(The Big Sea)中写道, “她把我抱在膝上,给我讲述那些长长的、动人的故事,故事里的人们都在为黑人的自由而抗争。”玛丽的第一任丈夫在西弗吉尼亚州哈珀斯费里的废奴运动中被害,第二任丈夫也是一位著名的废奴主义者,他的亲兄弟约翰·默瑟·兰斯顿(John Mercer Langston)是美国内战后第一批当选国会议员的非洲裔美国人之一。

休斯写道:“我和外祖母住在一起,很长一段时间里我都很不开心,也很孤独。就在那时,书籍出现在了我的生活中,从此之后,我全身心地投入到了书籍所营造出的奇妙世界中——那里的人们即便遭受了痛苦,也会用优美的语言来表达,而不是像堪萨斯这里的人一样,只会用些单调乏味的字眼。”

早年的这些经历使休斯形成了一种内敛而独立的特质。13岁时,休斯被同学们一致推选为班级诗人,因为他们觉得,班上的两个黑人孩子中肯定会有一个是擅长节奏韵律的。到了高中,休斯开始在校园杂志上发表诗歌。毕业后,他迫切地想要进入大学,但休斯的母亲却认为,他应该先找份工作来养活她。另一方面,休斯的父亲则希望他搬到瑞士,到那里学习采矿工程。在异乡漂泊的过程中,休斯又学会了法语、德语和意大利语这三门语言。

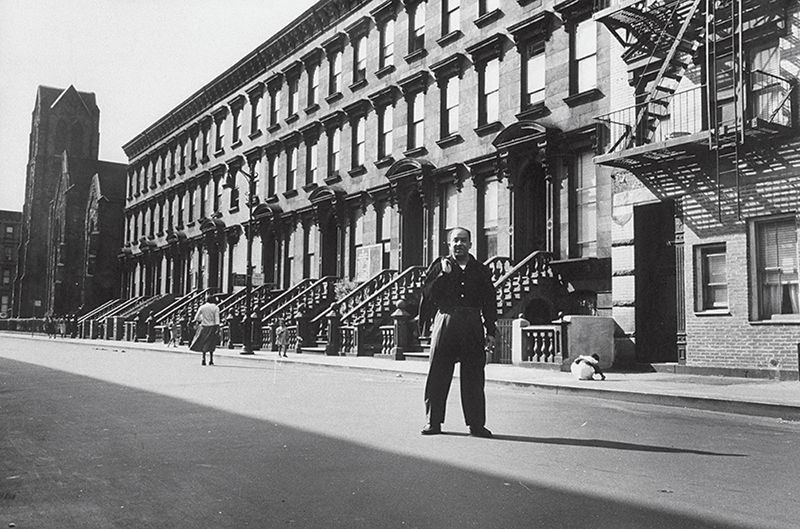

然而,这个曾经以孤独为伴的男孩,却开始憧憬起纽约了。“我非常想去看看纽约的哈莱姆区。比起巴黎、莎士比亚的故乡、柏林、阿尔卑斯山,我更想去看看哈莱姆,因为那是全世界最伟大的黑人社区。”

抵达纽约之后,年仅20岁的休斯终于有了一种回家的感觉。在下城区,爵士时代正值全盛阶段,而上城区的哈莱姆则是美国黑人音乐、艺术和文化的中心。这就是所谓的哈莱姆文艺复兴,这场规模盛大的运动不仅局限于曼哈顿北部,更是延伸到了费城、华盛顿和巴黎等城市。在此之前,休斯基本都生活在以白人或混血儿为主的地区,因此,对他来说,这样一个充满活力,且以黑人为主的大都会社区无疑是一个全新的世界。

在哈莱姆这个由年轻艺术家和思想家组成的社区里,休斯逐渐完善了自己的观察技巧,并开始以诗歌的形式描绘自己的所见所闻。虽然他一直热爱着自己的非裔美国人血统。

1926年,休斯写下了自己的宣言《黑人艺术家和种族之山》(The Negro Artist and the Racial Mountain),并在其中做出了简短但却振聋发聩的呼吁。在哈莱姆文艺复兴发展成熟之时,休斯倡议年轻的黑人男女、艺术家和知识分子走进广阔的世界,讲述自己的故事,施展自己的才能。

他写道:“我们这些年轻的黑人艺术家现在就该无所畏惧地展现自我,而不是因为我们的黑皮肤而感到羞耻。如果白人为此感到高兴,我们也会高兴。如果他们不高兴,那也没关系。我们知道我们是美丽的。同时也是丑陋的。”他接着说:“如果有色人种为此感到高兴,我们也会高兴。如果他们不高兴,这样的不满也不重要。我们要为自己的明天建造一座固若金汤的圣殿,到那时,我们便可以内心自由地立于山巅。”

在半个世纪的岁月里,休斯在巴黎的餐馆中做过杂工,在商船上做过水手,在华盛顿的一家餐厅做过牡蛎饲养员,也在斯塔顿岛上做过农场工人。他曾航行至非洲,到最遥远的东方旅行,游遍了俄罗斯的广袤国土。

他写过两本自传,创作过长短篇小说,还是一名童书作家、剧作家、歌词作者及记者(甚至曾跟随船只深入到战地进行报道)。他为广播、电影和电视撰写过剧本,为“众议院非美活动调查委员会”做过证人,并在有生之年写下了这段故事。但最重要的是,他是一位诗人。他不断地书写,直至岁月尽头。

“当我想到兰斯顿·休斯的时候,我首先想到的是绝处逢生,”沃森说,“面对创作,他的态度永远都是:‘快点,我要想办法把我的故事讲出来。’无论如何,他始终是个坚持不懈的诗人。”