科技报道给媒体带来的新的挑战,正如《纽约时报》科技记者大卫·斯特赖特费尔德所说,“在太多的科技报道中,我们会有一种感觉,当你跨过大桥来到硅谷,你就进入了一个不适用新闻业旧规则的世界。”并且,如今很常见的是,科技报道纯粹是引用科技公司的官方博客——官方博客文章就等同于新闻稿——分析性的论述或额外报道少之又少,甚至于无。

本文共计9552字,阅读需要13分钟。

文/Adrienne Lafrance

本文授权转载自微信公众号造就(ID:xingshu100)

想当年,我第一次到Facebook位于华盛顿特区的办公室做采访时,他们被要求我签一份保密协议。我拒绝了。

后来还有一次,我完成了对苹果(Apple)一位产品经理的采访,却在事后被告知,采访内容仅供参考,不作援引。

“大家都知道这是我们的行事方式。”一位发言人带着歉意说道。没门儿。 在几年前的圣诞节前夕,惠普(HP)给我寄来一台亮粉色的笔记本电脑。

我从未开口索取这样的东西,于是我又把它寄了回去。 我还收到过iPhone、国际航班机票以及数不胜数的各种新奇玩意。

“为感谢您看完这封电邮,我们还能寄来一份新闻稿草稿以及一大瓶红酒;)。”一位公关人员在3月份时写道。 这就是一位科技记者在2016年可能遇到的事情。

满天都是免费的赠品,但真正的采访通道却屈指可数,诸如Facebook和谷歌(Google)这样的强大公司,它们都是新闻报道的主要分发商。

这意味着,新闻机构越来越依赖于科技巨头来覆盖读者群。

这种关系往好里说是令人尴尬,而往坏里说则可能是灾难性的。

这里尤其要说到Facebook,该公司还在推动主要新闻机构调整其采编和商业战略,其中包括鼓励新闻机构在Facebook开辟直播节目的补偿计划。

其他社交平台也在变身成为内容发行商,比如说Snapchat Discover和Reddit,它们最近都在大举扩充内容编辑团队。 什么是媒体公司?什么又是科技公司? 当下,这两者之间的界线正变得越来越模糊。

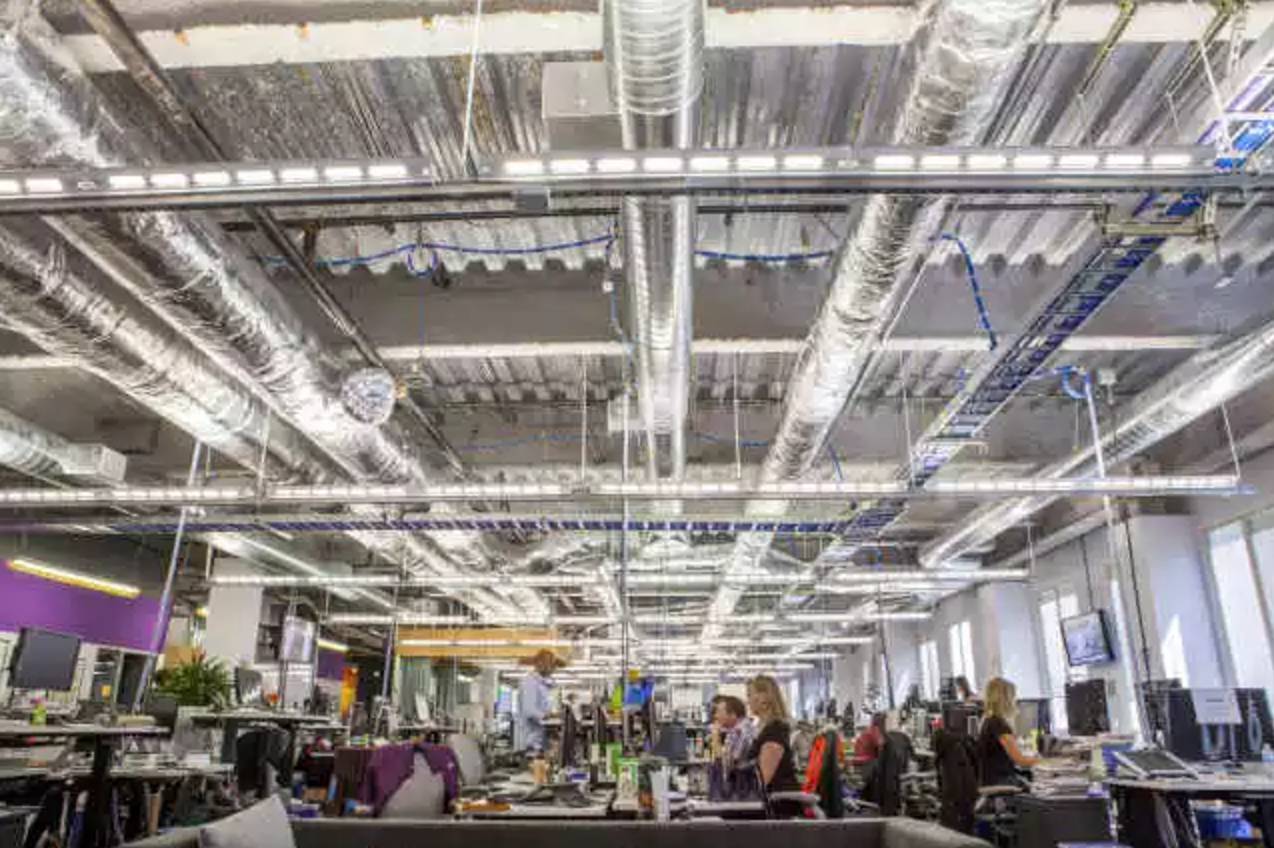

在某些情况下,甚至达到了混淆不清的地步。那些拥有强大新闻编辑室的网站,比如像BuzzFeed这样的领头羊,甚至首先自称科技公司,然后才自我定位为新闻机构。

大量不差钱的媒体初创公司甚至老牌报纸,例如《华盛顿邮报》,都变成了科技公司的附庸。 然而,硅谷骄子并不都是媒体的拥护者。硅谷风投业的大佬彼得·泰尔(Peter Thiel)私人出资1,000万美元,在今年春天帮助打赢了最终让Gawker媒体集团破产的官司。

Gawker和泰尔之间的斗争或许是孤立事件,但我们也可以把它看成是媒体公司和科技公司之间更广泛矛盾的缩影。

两者之间的关系是如此紧张,以至于尼古拉斯·莱曼(Nicholas Lemann)在《纽约客》撰文表示,新闻业应该准备好迎接一场“持久战”。 “什么是媒体公司?什么又是科技公司?这两者之间的界线正变得越来越模糊。在某些情况下,甚至达到了混淆不清的地步。

在这样的背景下,科技报道给现代新闻业带来了最深刻的责信挑战之一。

我们的报道最符合谁的利益?这种报道是我们应得吗?是我们想要的吗? “跟任何负责任的报道一样,对硅谷进行负责任的报道是困难的,但也是必要的。”

《纽约时报》的科技记者大卫·斯特赖特费尔德(David Streitfeld)说,“科技报道没有讲究责信的伟大传统,也没有可供模仿的优秀前例,比如说白宫报道或市政报道。在科技报道领域,我们没有伍德沃德(Woodward)和伯恩斯坦(Bernstein),也没有凯瑟琳•布(Katherine Boo)等等伟大的新闻人。” 我们今天所知的科技报道始于上世纪80年代初,它不是源于某些记者的新闻调查冲动,而是因为PC时代刚刚拉开帷幕,而报纸上突然开始刊登大量跟科技有关的广告。

在《纽约时报》资深科技记者约翰·马科夫(John Markoff)的记忆中,硅谷最初的文化氛围是开放与合作的——甚至对记者持欢迎态度。

在80年代早期,马科夫能够进入家酿计算机俱乐部(Homebrew Computer Club),这是一个具有传奇色彩的爱好者团体,其成员当中有一些技术专家后来成为了硅谷的领袖人物。

1976年,苹果(Apple)联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克(Steve Wozniak)在该俱乐部的一次会面上首次分享了他的Apple I设计。 “家酿计算机俱乐部的美好之处在于,每家计算机公司都会聚在一起。”马科夫回忆道,“正是在这段自由进出往来的时期,人们会把公司机密拿出来分享。对一位年轻的记者来说,这就如同死后上天堂一般幸福。但这正是硅谷最初始的文化。” 在接下来的数十年间,科技行业的经营者从原先蜗居在一块小众的文化和经济领地,转而成为这个星球上最有权势的一些商业领袖,硅谷的文化和影响力发生了巨大的变化。

“在早期,苹果只是一家小打小闹的公司。”《连线》杂志的创始执行主编凯文·凯利(Kevin Kelly)说,“那时候的它带着科技宅男的气质。现在不同了,它成了世界上最赚钱的公司,不再是跑龙套,而是变成了超级巨星。” 虽然苹果在硅谷早期的开放文化中居于中心位置,但促使这种文化发生逆转的也是这家公司。

史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)将制造惊喜的艺术发扬光大,他通过在万众瞩目的产品发布会上发表主题演讲,为苹果制造了巨大的媒体轰动。

有时候,对这类活动破天盖地的报道看起来就像是粉丝文化的产物,而科技报道仿佛成了为这种文化服务的御用品。

“同时,这也成了一种鼓励科技企业限制采访通道的公关技巧。

硅谷的保密文化随之兴起,其源头则是互联网赋予的发行力量,犹如参选公职的政治人物一般,科技巨头不再仅仅依赖新闻媒体来传递自己的讯息。

亚马逊创始人杰夫·贝索斯成为《华盛顿邮报》的老板引发了人们这样一种疑虑,即他对该报编辑工作的参与达到了什么样的程度。

结果呢?

世界上一些最有权势的公司最终主导了媒体对它们的报道,并达到了令人吃惊的程度——这是因为,记者常常只能依赖这些公司发布的信息展开报道,而且除了一些关键的特例之外,记者能够质疑这些公司的机会也接近于零了。

《今日美国》前副总编、消费者隐私保护倡导机构Consumer Watchdog的隐私项目总监约翰·辛普森(John M. Simpson)说道:“这就是为什么谷歌那样的公司可以把某些技术吹得天花乱坠,可这些技术其实根本没达到实用化的程度。”

举例来说,跟众多负责报道谷歌新闻的记者相比,辛普森是该公司自动驾驶汽车项目最响亮的批评声音之一。

“如今很常见的是,科技报道纯粹是引用科技公司的官方博客——如今官方博客文章就等同于新闻稿——分析性的论述或额外报道少之又少,甚至于无。

说道科技报道缺乏怀疑精神,最确凿的例证莫过于Theranos在早期收获的媒体吹捧,这家医疗技术公司声称,他们发明了一种成本极低的验血技术。

直至去年,《华尔街日报》的一位调查记者有感于《纽约客》对Theranos创始人的正面特写报道,开始就这种技术是否真像该公司号称的那样有效提出重大疑问。

约翰·卡雷鲁(John Carreyrou)完成的这篇报道也带动了其他记者在这件事情上穷追猛打,最终导致美国政府部门对Theranos展开刑事调查,以确定该公司是否在自身技术状态的问题上误导了投资者和监管机构。 类似于卡雷鲁这样的调查报道——或者是《纽约时报》揭露亚马逊刻薄的企业文化;或者是《华盛顿邮报》深度解析谷歌能量巨大但又秘而不宣的政治游说活动;或者是我本人试图破解Facebook旗下Free Basics这类项目的文化复杂性;或者是点燃对苹果与FBI之间争端的深度调查——才是我们理解科技所产生的复杂社会和政治影响的唯一方式。 科技公司“都在致力于改造我们的日常生活”,斯特赖特费尔德说道,他跟乔迪·坎特(Jodi Kantor)一同为《纽约时报》撰写了那篇报道亚马逊的文章。

“当他们成功时会发生什么?谁在其中扮演了输家角色?当他们遇到阻碍,就像Facebook在印度一样,那意味着什么?在我看来,科技的崛起是我们这个时代的伟大故事。”他说道。 坎特补充说:“科技公司处在先锋位置,它们决定了文化的发展方向。文化就诞生于其中,而且科技公司还让我们看到了自己的未来。” 在他们对亚马逊的报道中,坎特和斯特赖特费尔德采访了上百位在职和已经离职的亚马逊员工。

坎特表示,在跟他们进行交流时,她听的要比说的多,人们纷纷把故事和盘托出。

她说,不止一次听亚马逊员工提起自己伏在办公桌上哭泣的经历,数量多到最终的报道未能尽数收录。

“很久之前,当我还是一位年轻的记者时,前辈教导我说,最好的报道往往就是调查众目睽睽之下的事情。”斯特赖特费尔德说,“就这篇报道而论,亚马逊从一开始就曾宣称——甚至自我标榜——自己是一家极度严苛的公司。我们所做的就是提问:那是什么意思?”

科技报道的一大障碍在于如何凿穿硅谷的保密文化。

LinkedIn被证明是一个重要的信息来源,斯特赖特费尔德表示,他会花费数小时在该网站搜寻信息:“它就像是公司的X光照片。”

总而言之,斯特赖特费尔德和坎特花了半年多时间来准备这篇报道,哪怕是对于《纽约时报》这样惯于做深度报告的媒体而言,这也是非常奢侈的。

结果,这篇报道引起了巨大的公众关注,同时也激起了亚马逊的快速反弹,该公司在Medium发布了驳斥报道内容的公关稿。

亚马逊,以及谷歌、优步、苹果、Facebook等几家科技巨头,他们的发言人要么拒绝了报道的置评请求,要么根本就未做理会。 “要完成亚马逊那样的报道,或者是任何挑战科技社区自身认知的科技报道,其中最大的挑战在于:科技公司希望、期待并往往能够实现正面的报道。”斯特赖特费尔德说。

“在太多的科技报道中,我们会有一种感觉,当你跨过大桥来到硅谷,你就进入了一个不适用新闻业旧规则的世界。硅谷用得最滥的一句口号是:‘这跟钱没关系,我们只是想改变世界。’有时候,这种情怀也许是真的。不过这样说的一大动机,是为了强化自己的正面形象。” 然而,据哥伦比亚新闻学院托尔数字新闻中心(Tow Center for Digital Journalism)主任艾米莉·贝尔(Emily Bell)称,很多知名新闻机构,甚至是那些拥有强大科技报道部门的机构,都没有投入足够多的资源来开发和维持这样的报道。

“要真正恰当地对科技行业进行报道。”贝尔说,“那关系到社会、文化和人权,关系到政治。那些新闻机构都还以为,华盛顿分社的记者用不着真正理解(计算)基础设施或人工智能……数据跟政治这二者能多大的关系?事实上它们是新的权力系统,我认为这是新闻机构一直行动缓慢的领域之一。” 虽然贝尔和其他人认为,所有记者必须对计算机和互联网的工作方式有一个基本了解,但真正的科技报道并不局限在科技行业之内,科技影响了商业、文化、政治、教育以及我们日常生活的其他方方面面。

对此,我们看一看苹果和FBI之间的iPhone解锁之争有多复杂就明白了。 “这里面有恐怖主义,有科技,有苹果,有FBI以及奥巴马的参与。”《纽约时报》负责协调相关报道的编辑谭裴荣(Pui-wing Tam,音译)说,“它跨越了各种不同的事情,把关于加密和隐私的理论性争执带入到现实世界。” 在某些方面,报道加密争端这样的大新闻要比搞清楚日常或长期科技报道更加简单。

“重要的是把科技报道定义得广泛一些。”坎特说,“以及不要把它局限于仅仅报道硅谷的一帮初创公司。”

坎特给出了一个例子,是她对一款自动调度软件的报道。

这种软件的用户包括星巴克(Starbucks)那样的大公司,它给许多低收入员工造成了很大的压力和混乱。

“报道里提到的软件基本上没有人听说过,真的很不起眼,但它却控制着数百万工作者的生活。”她如是说。在报道文章发表之后不到24小时,星巴克宣布将调整其调度方案。”

“在太多的科技报道中,我们会有一种感觉,当你跨过大桥来到硅谷,你就进入了一个不适用新闻业旧规则的世界。

——《纽约时报》科技记者大卫·斯特赖特费尔德

对坎特来说,科技报道意味着探寻科技影响人们生活的方式——这个框架是如此宽泛,以至于可能让那些必须自己决定报道方向的记者感到头晕目眩。 作为一家隶属于调查报道中心(Center for Investigative Reporting)的网站,Reveal本身并没有设置科技报道部门,但该网站的确在做科技报道,其中大多数聚焦于隐私和监控问题。

对这家网站的高级编辑费尔南多·迪亚兹(Fernando Díaz)来说,“收窄聚焦范围更有助于将记者的长期知识积累利用起来,而且还能让观众对我们的报道形成一致的认知,即我们专注于一个特定的主题。”

例如,Reveal报道了一个由加州警方维护的秘密数据库,里面记录了疑似帮派分子的信息。

这篇报道引出了一个问题,即执法部门访问数据库是否需要搜查证。

这种新闻尤其适合于进行不间断的跟进,就如同大新闻曝光后城市日报连篇累牍的后续报道。

这些报道可以从监管和法律的角度切入,而且也可以提出大量的问题,比如这种数据库的存在会对个人产生什么影响,以及它能如何反映执法部门在其他地方使用的工具。 Reveal先是发表了一篇报道,讲述公众可能在不知情的情况下被收录进这个数据库;之后该网站再次跟进,披露立法机构将推动这个数据库接受更多的公众监督。

不过,从4月到7月,Reveal没有再发表任何涉及监视和隐私问题的报道。

很多这样的报道需要大量的人力物力,要耗费很长的时间,这是如今很多新闻机构所不具备的。

“耗时久、篇幅长的深度调查报道存在固有的挑战,它很容易失去时效感,因为如今热点的切换都变得太快,”迪亚兹说,“我们必须找到一种更加中等的节奏来跟进这个专题,因为科技行业的发展实在太快了。”

在我担任特约撰稿人的《大西洋月刊》,他们也尝试了类似的方法来保持灵活,对专题进行深度挖掘,其灵感在一定程度上源于Quartz在2012年上线时所确立的流动性专题结构。

在我负责科技报道部门期间,我要求记者罗宾逊·迈耶(Robinson Meyer)把“警察执法记录仪”作为他报道弗格森警察枪杀黑人少年事件的核心话题之一。

作为对这类技术使用情况的全国性大讨论的组成部分,该选题合乎时宜且具有足够的复杂性,并对个人隐私和监控具有巨大影响。

迈耶选择的报道重点本有可能被视为微不足道,但最终却产生出一系列精彩的重磅报道,影响遍及全美国。 一个意想不到的好处是,在某些情况下,这种缩窄焦点的做法扩展了迈耶的地理视野。

在一篇令人印象深刻的报道中,他发现,在爱达荷州的一个城市,警察佩戴执法记录仪已经成为常态。

这篇报道对揭示执法记录仪背后的政治起到了帮助作用——其中包括这样一个事实,即警察有时候支持强制佩戴这些设备,而在报道中并未很好地讲述这一情况。

报道还驳斥了对于这种新技术的有效性尚未得到验证的说法,并帮助把人们的注意力集中到了执法记录仪所带来的实际责信问题上面。

迈耶在后续报道中讨论了这些问题,比如记录仪中的影像是否可能遭到警察修改,那些数据是如何被存储和维护的,以及非常重要的一件事:公众如何访问它。

图中人物名为亚伦·哈维,他被错误地收录进了加州警方的帮派分子秘密数据库,此事被Reveal曝光出来。该网站并没有设置科技报道部门,但的确在做科技报道,其中大多数聚焦于隐私和监控问题。

现在,作为一位特约撰稿人,我正在自己的新闻报道中尝试类似的做法。

我追踪的一个专题是“自动驾驶汽车”,它窄到可以做出深度报道,但又宽到可以产生源源不断的有趣报道想法。

当然,我可能报道了谷歌自动驾驶汽车遭遇的最新事故,但我也在向州和联邦政府机构提交公开记录的申请,实地探访测试车道和大学实验室,采访为这些交通工具开发特殊传感器的技术专家,阅读关于人机互动的学术著作,以及报道相关的国会听证会。

随着这种技术不断进步和变得更加普及,对相关调查报道的需求将变得更加清晰。

一位特斯拉(Tesla)用户因为使用汽车的自动驾驶系统而死于车祸,美国联邦机构正在对此事展开调查,这有可能成为一个最终将塑造汽车驾驶方式未来的文化转折点。

不过,此事也很好地说明,聚焦于自动驾驶汽车专题的记者是(或者应该是)如何做好了报道调查以及相关问题的准备。

这些策略是为了避免科技报道陷入只有广度没有深度的问题,拿迪亚兹的话说就是“一英里宽,一英寸深”。

我不只是在报道引领自动驾驶汽车技术研发以及帮助塑造其公众认知的谷歌,我还在追踪这种技术本身以及它融入公众生活的过程。

托尔数字新闻中心的研究员萨拉·沃森(Sara Watson)表示,科技报道(尤其是科技评论)的质量在提升,但仍然有很长的路要走。

“科技评论可以有多种不同形式:新闻报道、专栏文章、博客文章、商评、讽刺作品、科幻小说。”她说,“而评论文章所缺失的一点在于,对积极的、建设性的替代方案不够关注。那是最难回答的问题,尤其当你是记者的时候。但是,对于那些不为我们这些新闻人服务或不代表我们利益的东西,帮助读者设想一下替代方案,这是开始让机构负起责任的一种方式。”

沃森表示,进步的标志可见于一些新闻机构的人员组成。

举例来说,在BuzzFeed,聚焦于科技报道的旧金山分社设置了一位劳工专题记者。

“这样的设置在几年前是难以想象的,但考虑到人们对科技从业形势和就业市场突然崩坏的顾忌,这一切看起来就很自然了。”她说道。

沃森认为,在某些情况下,评论文章写得最好的并未必是记者,而是那些跟科技行业拥有紧密联系的人。

她提到了博客作者和科技创业者阿尼尔·达什(Anil Dash)以及程序员马可·阿蒙德(Marco Arment),把他们称为“因为跟系统关系非常亲近,所以他们发出的批评声能被很好地接纳”,换句话说,这些人说的话更有可能产生实际的影响。

成为科技行业的圈内人,这也有助于进行报道。

马克·古尔曼(Mark Gurman)从念高中开始就在为苹果资讯网站9to5Mac报道苹果消息,他在业界被称为“爆料大神”。

今年,刚从大学毕业的他成为了彭博社的一名科技记者。

他爆苹果的料最初是因为他对科技(而不是新闻业)感兴趣,并摸清了门道,学会参加“正确的活动”来结交业内人士。

在他自己开辟博客后,那些人脉以及他对科技的理解被证明是非常宝贵的。

“跟那些在科技公司工作的人交流,你自己必须拥有一定程度的专业知识。”他说,“你必须能够说跟他们一样的语言。”

古尔曼把自己爆料事业的成功归于:随着时间的推移结识正确的人,并小心地选择报道题材。

“我必须在写报道和大学学业之间进行平衡。”他说,“所以只能把有限的精力用在更重磅的消息上。”此外,他还专门地补充道,“这些独家消息并不是由公关人员透露的。”

虽然市面上不乏优秀的科技报道,但信噪比的问题使得我们难以去芜存菁。

对记者来说,显而易见的困难是,不可能报道所有新闻。

当你围绕某个专题进行深挖时,取舍的压力甚至更大,当然,跑任何专题的任何记者都会面对相同的压力。

不过,新闻机构资源有限而且还在日渐萎缩,以及科技行业越来越多地掺和媒体,它们让这一切变得更加艰难。

“毕竟,媒体公司不仅仅是在报道科技公司,更在与它们合作;而在更深的层面上,还在跟它们展开竞争。

即使是作为网络原住民的媒体公司,2016年也是失落的一年。

Mashable对内容方向进行大调整,解雇了好些编辑——该网站打算优先开发影音娱乐内容,把新闻报道放在次要位置。

裁员还波及International Business Times、BuzzFeed、Newsweek以及Vice News,在Vice,该公司把裁员描述为进一步向视频领域扩张的战略调整。

“与此同时,读者人群一如既往地存在分化问题,这迫使新闻机构更积极地去思考自己的服务对象到底是谁。

像The Information、Pando Daily、Recode、TechCrunch这样的网站,它们在硅谷广为人知,但在科技行业之外就不一定有什么影响力了。

The Verge则处在相反的方向上,它曾经是一家小众的科技新闻网站,但报道内容已经从原来的电子产品扩展到以娱乐、科技和交通运输为主要版块(The Verge的母公司Vox Media在去年收购了Recode)。

在The Verge,同时强调广度和深度的编辑方案似乎获得了回报。

这家网站的编辑团队在报道日常新闻方面动作迅速,但其原创专题报道也时常赢得好评——除了科技之外,这些报道还涉及商业、文化、医疗以及刑事司法。

例如,科林·勒谢尔(Colin Lecher)发表了一篇关于监狱电话服务垄断问题的深度报道,其内容和在网络上的呈现方式都给人留下深刻印象。

这篇报道在网页上设置了一个计数器,可以把你阅读文章的时间换算成在监狱打相同时间电话要支付的费用。

此外,The Verge最近还推出了一个名为Circuit Breaker的新版块,它主要以Facebook主页的形式存在。

此举说明,这家公司愿意在数字空间进行媒体实验,因为它的很多读者已经在那里花费大量时间。

这是一项大胆的举动,尤其考虑到Facebook的成功似乎并不利于新闻机构,在其他地方,越来越多的新闻机构抱上了亿万富豪的大腿。

eBay创始人皮埃尔·奥米迪亚(Pierre Omidyar)创立了两家调查性新闻机构:一家是在2013年上线的First Look Media;另一家则是在那之前成立的Honolulu Civil Beat。

2013年,亚马逊创始人杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)斥资2.5亿美元收购了《华盛顿邮报》,并将其内容整合到自家拥有的多款科技产品中,比如在Kindle Fire应用中提供对《华盛顿邮报》新闻内容的有限免费访问,以及向亚马逊金牌会员免费赠送为期半年的报纸数字内容订阅服务。

此外,他还对《华盛顿邮报》追加了大笔投资。

在贝索斯到来之前,《华盛顿邮报》在科技报道方面就已经很强,其中包括聚焦于科技文化性和政治性问题的专门博客(以及现在的新闻简报)。

不过,这家新闻机构获得的更多资源,或者贝索斯大幅提高《华盛顿邮报》媒体排名的目标,是否显著增强了该报现有的科技报道,这些都还说不好。

对那些想知道贝索斯在多大程度上参与报纸编辑工作的外部人士来说,这是一个特别让人感兴趣的领域。

有人说,贝索斯在试图改变《华盛顿邮报》对亚马逊或他本人的报道,但该报对这种说法予以驳斥。

不过,在《纽约时报》发表了对亚马逊职场文化的调查之后,《华盛顿邮报》的相关报道在很大程度上是偏向贝索斯的,其文章标题是《在亚马逊工作真的那么艰难吗?》。

公平来讲,那篇文章也复述了《纽约时报》调查到的一些最可怕细节。

此外,《华盛顿邮报》的媒体评论家埃里克·温普尔(Erik Wemple)在自己的博客上抨击,亚马逊对《纽约时报》的回应是“软弱的”。

《华盛顿邮报》发言人莎妮·乔治(Shani George)表示,贝索斯的老板身份“绝对没有”影响到报纸对他或亚马逊的报道。 BuzzFeed拥有强大和严肃的新闻报道,但却因为复兴赞助商内容而引起争议。

内容赞助是一种存在已有一个世纪的广告策略,可如今数字内容往往与原创网站脱钩,独自地在社交网络里传播,这种策略可能就变得很复杂。

即使是Facebook——该公司不是一家正经的新闻机构,但被视为是对新闻业至关重要的平台——同样在内容编辑决定问题上被外界盯得死死死的。

Gizmodo在5月份报道称,Facebook前员工透露,他们经常故意压制篇保守派的言论,不让这类内容登上热门排行。

此后,Facebook首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)发表了一份声明,称没有证据显示Facebook存在这样的偏见。

《卫报》获得的内部文件描述了一幅稍有不同的画面:Facebook的指导方针会指示编辑人员如何把某些新闻报道“注入”Facebook的“热门话题”版块,或者是把列在“黑名单”中的话题移除出去。 这一切发生的背景是,新闻业基于广告的盈利模式比以往任何时候都更加摇摇欲坠,而新闻机构已经失去了对内容分发的控制权。

Facebook产生的网络流量在整个网络占有压倒性的位置——根据社交媒体管理公司Shareaholic去年的数据,美国四分之一的网络流量是来自Facebook;而网络分析公司Parse.ly的数据则显示,全美数家顶级新闻网站的流量有40%源自Facebook。

最近,Facebook决定在News Feeds(动态消息)中突出展示个人用户(而不是出版商)的状态更新,这引起了各家新闻机构的恐慌——最近几个月,这些新闻机构来自Facebook的网络流量已经锐减。

“像Facebook和谷歌这样的公司,它们拥有造就或摧毁一家新闻机构的力量。

正如作者约翰·赫尔曼(John Herrman)所说的那样,正是这一点让这些公司,尤其是Facebook,成为令人畏惧的“合作伙伴-竞争者-救世主-杀手”混合体。

毕竟,媒体公司不仅仅是在报道科技公司,更在与它们合作;而在更深的层面上,还在跟它们展开竞争。

媒体公司对内容分发的控制权受到了科技公司的威胁,这种控制权当然很重要,但也只是科技公司夺去的一小部分蛋糕。

根据皮尤研究中心发布的《2016年度新媒体发展状态报告》,Facebook、谷歌以及其他一些科技巨头还抢走了数字广告营收的大头,占比高达65%;按照2015年互联网广告总支出600亿美元计算,这个数字是390亿美元。

对新闻机构更具毁灭性的是,Facebook已经成为移动广告领域的霸主。

随着大批用户从桌面端转移到移动端之时,Facebook去年的移动广告营收已经占到其广告总营收的77%。

就总体营收或移动市场份额而言,没有一家新闻机构(即使是那些拥有大批移动用户的媒体)能比得了Facebook,甚至连望其项背都做不到。

“有人确实在网络上赚到了钱。”皮尤研究中心在自己的报告中写道,“只不过并非新闻机构。”

BuzzFeed拥有强大和严肃的新闻报道,但却因为复兴赞助商内容而引起争议。

这可能反映了Facebook正在痛击媒体的另一个领域:用户参与度。

用户对个体新闻品牌的忠诚度正在下降。根据皮尤研究中心的另一项研究,同一月内,大多数用户在用手机阅读完一篇文章之后并不会再去看该网站的其他文章。

而与此同时,用户在Facebook的参与度却仍然高得惊人。

在全球范围内,Facebook用户每天花在Facebook、Instagram、Messenger等社交平台上的平均时间长达50分钟,这个数字对大多数媒体公司来说是无法想象的。

这种影响似乎也延伸到了Facebook刚刚进入的一个新领域:视频直播。

“CNN直接用上了Facebook Live的视频。”在达拉斯五名警察遭到枪杀的那一夜,《华尔街日报》的科技编辑斯科特·奥斯汀(Scott Austin)在Twitter上写道,“Facebook几乎是在一夜之间就变成了一家电视广播网。”

“按照几乎所有标准来看,科技公司实际的权势要远远超过媒体公司。

赫尔曼在去年为The Awl撰写的文章中表示,媒体行业和科技行业之间堪称一团乱麻的关系不会自动理清,除非两大阵营之间发生明确的分裂——媒体堵上大门,拒绝遵守硅谷的规则,全面接受自己作为一种“边缘化和激进”对立力量的角色。

但话说回来,他也承认,这样的“第四权”可能是难以自我维持的。其他人,比如《连线》杂志的凯利,谈到了相反的策略。新闻机构疏远Facebook并不能真正解决媒体在移动社交时代面临的根本问题。

“解决的办法必然来自问题所在的相同矩阵。”凯利说,“我觉得,在未来,我们不会再依赖大型报纸的明星调查记者团队,那些报道工作会变得稍微分散一些,稍微生态化和稍微系统化一些。

在过去一年左右的时间,一些领先的科技公司已经在新闻生态系统中给自己争取到了更加重要的位置。

最近的例证就是Facebook Live视频直播,在那之前则是Instant Articles(即阅文),这是一个在去年春天上线的、汇集一些知名出版物的平台(目前,Instant Articles已向所有出版商开放)。

其他科技公司也做出过类似的努力,利用新闻作为一种提高用户粘性的方式,这些项目包括:Snapchat Discovery、Google News、Apple News等等。

对新闻机构来说,这些合作关系代表了对内容分发控制权的实质性放弃,而这件事的背景是,媒体公司已经失去了他们作为新闻和信息主要控制者的重要地位。 按照几乎所有标准来看,科技公司实际的权势要远远超过媒体公司。

“我们是否应该重新获得内容分发的控制权?”托尔数字新闻中心的贝尔问道,“我认为,如果新闻机构对这种可能性连想都没想过的话,那将是令人遗憾的。”

“如果我们承认:‘好吧,我们媒体已经被挤兑成这样,广告销售、技术、市场营销之类的事情都缩减到如此可怜的程度。但我们相信,谷歌、Facebook和以后出现的公司会一直把发行高质量的新闻报道当成重点。’”如果这样想的话,那就大大的危险了。到时候,我们在出版方面积累的那些技能很可能就会轻易地丢掉。”

对于那些把新闻自主性视为基本价值的记者来说,那样的前景非常可怕。

“真正独立于政府,独立于商业,这是让新闻成为新闻而不是公关的要素。”贝尔说,“如果不能跳到系统之外,那你如何能够保持那种独立的完整性呢?”

贝尔说,新闻机构面临的挑战将是,批判性地思考成为一家媒体公司在2016年及以后究竟意味着什么?成为一家新闻机构不会仅仅是卖报纸,甚或只是架设一个网站。

比如,连《纽约时报》都开始做订餐服务,让读者可以烹制他们在《纽约时报》烹饪网站上看到的美食。

在5-10年前,拥有先进技术思想的记者和媒体理论家经常谈到新闻机构收入多样化的重要性。

如今,这样的讨论已经发生了改变。媒体公司肩负的使命不仅仅是创造更多的现金流;他们还被迫重新考虑自己实际生产和分发的东西是什么——以及应该面向哪些快速涌现出的平台。

“收入是产品的代替物。”贝尔说,“让收入多样化并不仅仅意味着开辟新的赚钱方法,那其实意味着彻底改变你所做的事情,并准好继续做出改变。”