同为20世纪最伟大的诗人,费尔南多·佩索阿和卡瓦菲斯在任何官方文件中均未见他们的交集。前者跟随改嫁的母亲前去南非,回到里斯本后再也未远离;后者在英国住过七年后,从此蛰居亚历山大。他们均自幼失去父亲,皆终生未婚,以公务员身份孜孜书写,都以自己的城市为地标,与卡夫卡之布拉格、乔伊斯之都柏林、本雅明之柏林、波德莱尔之巴黎一样,创造了文学史上独有的「城市」风景。

这两位外在标识、离世年份都颇为接近的天才,究竟有无交往?这部游走在虚实之间的“伪纪录片”(《佩索阿遇上卡瓦菲斯的那个夜晚》(2008))以悬疑为切入点,为我们揭示了一段尘封的往事。近年来,这种虚实相接的题材日益受欢迎,2012年大热的《寻找小糖人》以及我非常喜欢的《探戈令我眼花缭乱》、《纯真的记忆》,也是走这个路线,都是寻找真相的悬疑之旅,在访谈、录像的动态画面和照片、书信、日记等静态文本之间,拨开重重迷雾,聆听历史的回声。而我第一次看本片时,联想最多的却是西奥·安哲罗普洛斯的《尤利西斯的凝视》,无论是寻找电影的实际过程,还是隐喻的奥德修斯式生命之旅,主旨上都有重合,且多处运用的长镜头,不仅在实景意义上有「凝视」功能,也抽离观众的身份,以旁观的角度「凝视」,打破时空阻隔,也终于使得佩索阿和卡瓦菲斯在同一个画框内相逢。

他们的相交点是一个名叫卡普波洛斯的希腊青年,摄制组在卡瓦菲斯赠送诗集的清单名单中发现了他的名字,同时在佩索阿的手稿底角处也发现一个标记“至瓦西利奥斯·卡普波洛斯”,这是何方神圣?在验证卡普波洛斯与文学界全无干系后,摄制组在他孙子为其拍摄的录像中发现,他曾提到过的"狄密斯托号"远洋客轮,赫然出现在卡瓦菲斯的收藏物中,1929年10月23日这个日期还被圈了出来。摄制组一路追踪卡普波洛斯的记录,直到在一个山区的社区图书馆,终于读到完整的记录。

1929年7月,卡普波洛斯从希腊军队退役,准备回美国,客轮从意大利的的里雅斯特出发,10月23日经由佩雷斯开往里斯本、伦敦,最终目的地是美国纽约。港口熙熙攘攘的情景,船上游客休憩的姿态,影片以当时真实的黑白影像或照片呈现,色彩古旧,颗粒明显,泛着浓重的历史尘埃感,也营造出一种真实的氛围。

而卡普波洛斯作为叙述者,从画外音走入画面,成为当前演绎的角色,光线逐渐明朗,慢慢转变成更具现代感的彩色,一位带眼镜、蓄胡子的葡萄牙绅士出现了,他自称阿尔瓦罗,是个造船工程师,崇尚机械以及一切新事物,谈兴甚浓时,却开始吟诵一首《海洋颂》的诗歌,让卡普波洛斯陷入尴尬境地,张望左右以求助,有一个人饶有兴趣地旁观——下午卡普波洛斯再次遇见他时,知道他是康斯坦丁·卡瓦菲斯,一位诗人。两人喝酒交谈,自称阿尔瓦罗的人再度出现,却声称并不认识卡普波洛斯,阿尔瓦罗只是他的分身,为了证明这一点,他甚至拿出了身份证。这一次,我们终于得知他就是佩索阿(诗人爱用笔名的独特趣味)。于是,两个天才的诗人,在一个名不见经传的青年穿针引线和见证下,完成了历史性的会面。

至此,影片完成解谜,后半段以两位诗人就诗歌的话题开始谈论各自趣事,以及在半明半昧的臆想或真实中,开启对他们诗歌人生的探寻。卡瓦菲斯出身穷困,个性孤僻,诗歌产量不多,但字字斟酌,用尽心血,他说话缓慢,用字谨慎,对自己同性恋的身份认知化为对古典主义的讴歌,对“年轻的感官主义者”的向往,以及对沉湎其中的迷醉不无后悔的冲动,“就像启示录里的痛苦”。他抱怨公务员的繁杂工作让他无暇写作,涌现的灵感被工作耽误,他写下:“至少让我用幻觉欺骗自己,才不致于感到我生命的空虚。”

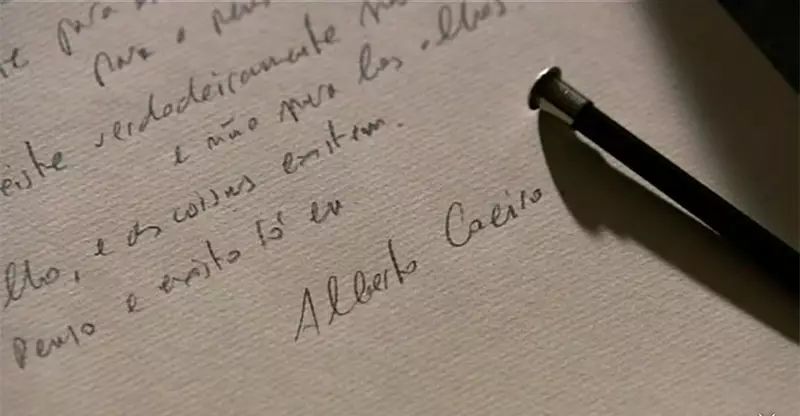

佩索阿在创作上与之相反,他完全不吝惜才华,洋洋洒洒,随手记录,手头一切利用的纸张都是他写作的工具。他热爱成为“另一个人”,一生中用了70个多个笔名,并赋予他们具体的生卒年份和职业,使之成为一个个实体可感的人物,甚至用一个笔名诋毁另一个笔名的作品,“它因我的眼睛而存在,我因思考而存在。”他的情感经历与卡夫卡十分相似,与奥菲利亚柏拉图式的感情,历经分手、复合、再分手,终究无缘,只有一封封情书存留下来,然而他又说“所有的情书都是荒谬的。”因为“诗人都是骗子”。

卡普波洛斯与诗人们把酒言谈,在他们的精神世界漫游,对自己身为希腊人的确认,很快便赢得他们的称赞,佩索尔赠其以:“语言才是我们的祖国。”这句话也可以视作是对他们两位诗人的总结,他们各自的影像也开始联结、重合。当卡瓦菲斯从窗口凝视楼下街道,镜头下移,凝视的恰是佩索阿。

“我在这些黑暗的房间里度过了

一个个空虚的日子,我来回踱步

努力要寻找窗子。”

或许《窗子》就是这样创作出来的。卡瓦菲斯散步时,望向咖啡馆窗内,看见的却是佩索阿,时空的对接跳跃而自然,凝视佩索阿身影的也正是卡瓦菲斯,行走“在毛骨悚然中消失的童年里的城市”。此刻,此地,不再是亚历山大,也不再是里斯本,而是在记忆长廊里徘徊的幽灵,是布满自己足迹的无名城市。

然而诗人们最终也没去成纽约,1929年纽约股市大崩盘,阻挠了他们对新世界的向往,各自折回返家。而这一段神奇的经历,虽然被卡普波洛斯记录下来,甚至想联络双方,但都在空袭中遗失。他们在各自的城市老去,各自拥有“出生日期与死亡日期之间的年岁”,在“不知道明天将会带来什么”的念头里告别世界,于是这次短暂而辉煌的相逢消匿于历史的缝隙。