问其缘由,还会说:“这是艺术,有利于创造力的发挥。

秩序是一种平衡有规律的状态,所谓物理秩序是指人们对周围事物有序性的整体感知,大多数研究聚焦在空间维度上

(可能相对来说容易操纵)

,也就是事物与该空间内的其他物体在位置上具有一定的规律性[1]。比如,看到不整齐的东西总想去摆正、物体时总会按照一定的顺序排序、走路的时候喜欢每一步都把脚尖与地砖的线对齐…

人们生活的纷繁复杂的社会中,时时刻刻包含着巨大的信息量。然而,人们的认知资源有限,难以同时处理多种多样的外界刺激,所以人们往往会采取一些能够减少认知负荷的方式。比如,通过采用

,能够有效地进行简化和概括,达到消耗最少的认知资源接收最多的外界信息的目的[2]。

举个简单的例子,当事物有序地归置时,你能又快又准地提取并找到想要的资源。因此,在长期的演化过程中,“懒”的基因逐渐促使人们形成一种对简单结构的需求,也就是对传统、有序和规律的偏好。比如,每次在大扫除、清理房间之后,是不是有种心旷神怡、神清气爽的感觉呢?

控制感是人类的基本需求之一,其中一部分就是通过改变环境来满足自身的需求[3],人们倾向于将外界变得井然有序,来获得胜任感和掌控感的体验。即使这种控制感是一种错觉,这种错觉也具有积极的意义。换句话来说,周围事物的有序性实际上可以反映人们内心的控制感,一旦这种有序性被打破,会使人感觉控制感被剥夺,进而影响到认知和情绪,甚至行为。

比如,一进宿舍,看到“乱室”,会不会莫名地感到烦躁?一坐下来,看到乱七八糟的桌面,会不会有一丝心烦意乱?

尽管有些人可能会“主动”地打破有序性,比如,可能出于宣泄或缓解情绪的目的、可能由于情况紧急或时间压力导致无暇整理,也可能是平时的生活习惯使然,甚至可能是无意识的作用效果。然而,在有选择的情况下,大多数还是更倾向于有序的状态。

大到整个客观世界,人们不断认识世界、探索发展规律,希望能够促进物质从无序向有序转化。比如,心理学的作用在于描述,解释,预测,控制。其最高层次

而往往很难达到的

目的是为了改善行为、提高生活质量,也体现出对有序的偏好。小到与个体息息相关的微观环境,比如,自己的房间和桌面。回过头来说,这种“主动”打破有序性的行为并非由完全的自由意志驱使,人们更广泛而朴素的意愿还是有序状态,而这种被自身“主动”行为导致的失序环境,实际在一定程度上能反映出内心控制感的缺失。

如果人们处在没有秩序的环境中,指令规范被破坏,人们更可能做出不道德的行为,也就是说,物理上的无序可能带来心理上和社会上的混乱。

研究者通过设立无序的自然情境,比如乱扔垃圾、乱停单车、随意放置超市推车,结果发现,相比于在有序的情境中,人们更可能产生类似的破坏社会规范的行为[4]。这类似于“破窗效应”(更多相关信息可戳:

谁动了我的共享单车? | 破窗效应重现

),已存的不良现象传递了一种无序的信息,激发他人产生更多的失范行为。比如,当你看到一排小黄车整齐地停放时,你更可能会按照顺序摆放好。但是如果别人都是随意停放,你也更可能随意停放,无序传递的信息有更大的可能性促使你忽视秩序。

此外,在可能轻微违法的现场实验中,研究者也发现了类似的结果。相比于地面干净、邮箱无涂鸦的情境,人们在地面脏乱、邮箱有涂鸦的情境中更可能偷拿邮箱半露在外的信封内的金钱[4]。也就是说,物理空间上的失序不仅让人丧失了道德,还可能突破法律的底线,

可见,创建全国卫生城市的重要性

。

人们不断地与外界环境进行交互作用,混乱无序的物理环境会影响人们的控制感,引发一种不可操纵和改变的感觉,进而降低自我控制,促进冲动性行为。研究者随机将人们分配在有序和无序的房间内,然后要求他们选择将食用的食物,结果发现无序房间内的人由于自我控制感被损害,更倾向于选择不健康的食物。此外,还有研究发现无序的环境更可能导致自我调控的失败,进而出现暴饮暴食[5]、冲动性购物[6]等行为。

可见,减肥和存钱可以从打扫寝室和整理桌面开始。

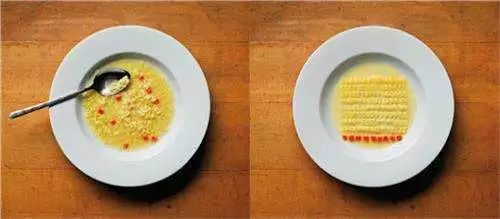

尽管杂乱存在许多消极作用,但它也会带来一些积极影响。比如,有序的物理环境容易给人一种心理定势,使人更倾向于选择传统和保守。相反地,无序的环境会让人摆脱固有思维的束缚,使其更具有发散性,也更有冒险精神和创造性。研究发现,相比于有序的空间环境,

人们在无序的情境下更可能选择体验新型产品

[7]、

更倾向于打破功能固着、更容易产生具有新颖性的想法

[8]。

所以,许多艺术家不拘泥于外表的光鲜,凌乱不堪的工作环境却产生超凡脱俗、颠覆时代的作品,“无序”可能也起了一定的作用吧。

最后,乱和不乱,都是一个选择。学堂君最后提醒一句,空间秩序混乱不等于不爱护卫生,不代表可以香蕉皮在桌上、书本在垃圾桶里噢~

你乱,或者不乱,东西就在那里,不丢就行。

你理,或者不理,都是生活风格,爱咋咋地。

毕竟,研表究明,汉字的序顺都并不定一能影阅响读。

所以,书桌的混乱也并不一定影响内心的秩序,更不一定能让你成为乔帮主(狗头)。

参考文献:

[1] 路红, 张心园, 韦文琦, 刘毅. (2018). 空间物理秩序对心理和行为的影响.

心理科学进展

(3), 560-570.

[2] Fiske, S. T, & Taylor, S. E. (1991). Social cognition (2nd ed.). New York: McGraw–Hill.

[3] 王大华, 申继亮, 陈勃. (2002). 控制理论:诠释毕生发展的新视点.

心理科学进展, 10

(2), 168-177.

[4] Keizer, K., Lindenberg, S., & Steg, L. (2008). The spreading of disorder.

Science, 322

(5908), 1681–1685.

[5] Timpano, K. R., & Schmidt, N. B. (2010). The association between self-control and hoarding: A case report.

Cognitive and Behavioral Practice, 17

(4), 439–448.

[6] Frost, R. O., Kim, H.-J., Morris, C., Bloss, C., Murray-Close, M., & Steketee, G. (1998). Hoarding, compulsive buying and reasons for saving.

Behavior Research and Therapy, 36

(7–8), 657–664.

[7] 陈辉辉, 郑毓煌, 范筱萌. (2013). 混乱有益? 混乱的物理环境对创造力的影响.

营销科学学报, 9

(4), 90–100.

[8] Kim, Y. J., & Zhong, C.-B. (2017). Ideas rise from chaos: Information structure and creativity.

Organizational Behavior & Human Decision Processes, 138

, 15–27.