↑↑↑

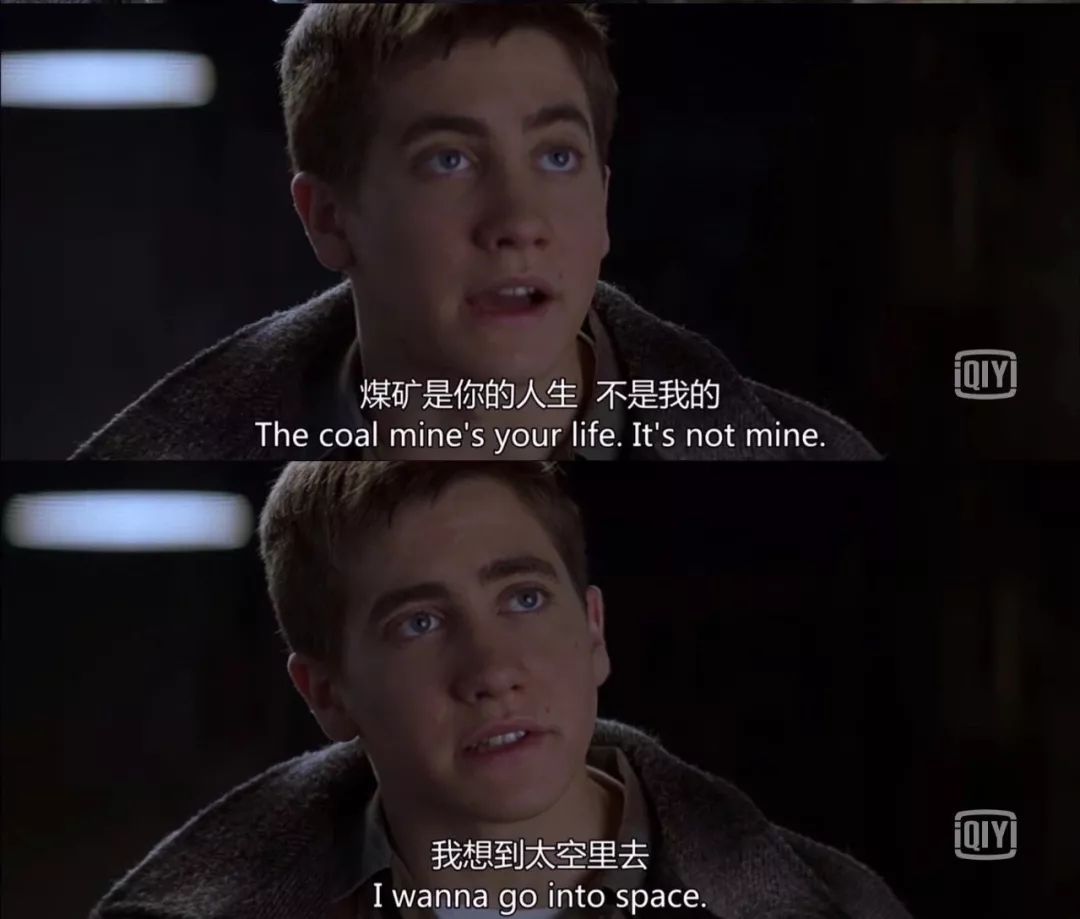

1957年,在美国一个矿井小镇,一个男孩说,

我想造一个火箭

,他母亲

嘲笑道:别把自己炸飞就行。

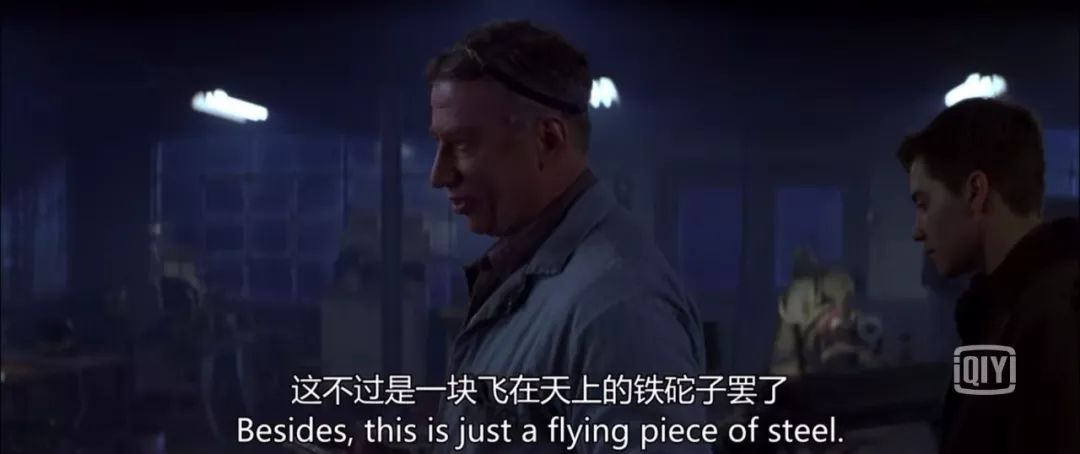

《十月的天空》

男孩在人群里有些碍眼,不会撩妹、有点呆、总会制造麻烦,是别人眼里的

怪胎。

他眼神有些木讷,但非常纯粹,只有在仰望天空,

看到满天繁星时他的眼睛才会发光。

《十月的天空》

后来,

刘慈欣说这个男孩就是他本人。

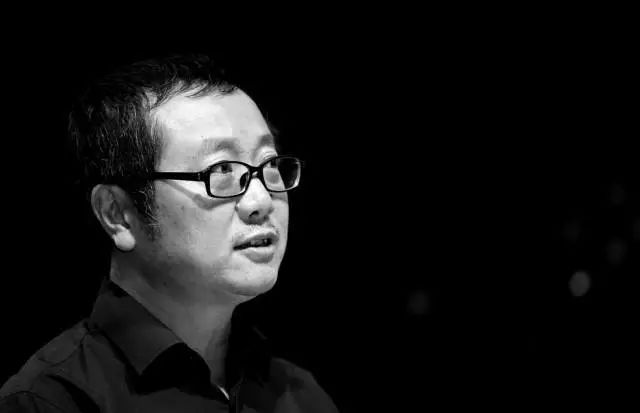

刘慈欣是谁?

中国科幻第一人,

亚洲第一位拿到雨果奖(科幻艺术界的诺贝尔)的作家。

今年春节刘慈欣有点忙,参与了两部贺岁档电影的制作,而这两部作品都将拿下贺岁档票房冠亚军,有人说

刘慈欣才是今年贺岁档真正赢家。

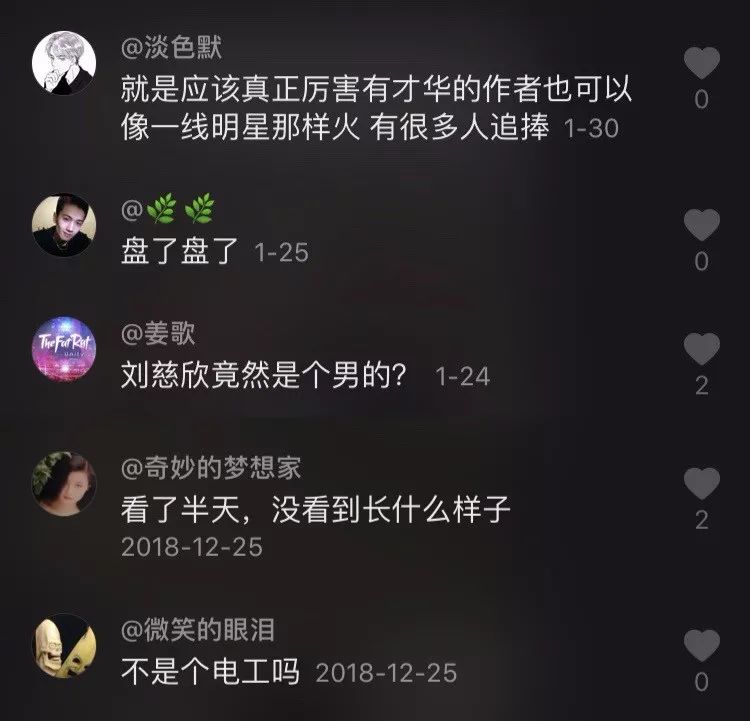

今天,刘慈欣登上热搜

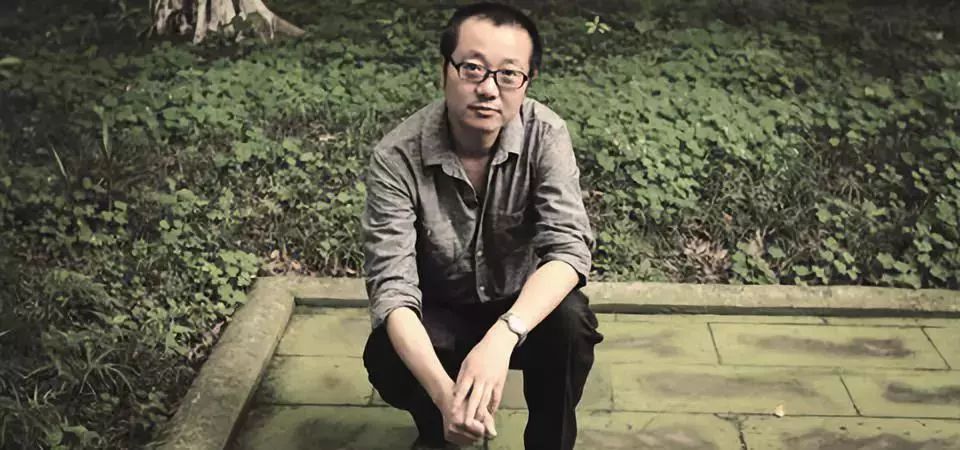

蝉主第一次见到刘慈欣是在前段时间《疯狂的外星人》、《流浪地球》的媒体活动中,他带着黑框眼镜,穿着白色卫衣和一条有些发旧的牛仔裤。

说实话,如果是在大街上偶遇大刘(粉丝昵称),谁都不会想到这是拿过雨果奖的男人,更

像是一位极其普通的程序员。

而这正是刘慈欣最厉害的地方之一,用网友的话讲“是一位

将自己伪装成普通人的天才”。

习惯将自己“伪装”起来的刘慈欣,还有另一件无敌法宝:他的

思维完全不受限制,想象力惊人。

我相信,无垠的太空仍然是人类想象力最好的去向和归宿。

想象力这个东西说起来谁都有,它可以很廉价,就像每个人都可以夸夸其谈自己能做科学家。

但它也可以很奢侈,就像《十月的天空》里面那个男孩将

别人眼里的一坨废铁(火箭),射向太空。

出生于北京的刘慈欣,父亲因特殊原因被下放到山西阳泉,这样的“遭遇”在大刘口中被形容为“

普通

孩子的经历”。

但伴随他成长的是

饥饿、被排挤,

造就了他潜意识里觉得自己永远

不会被上帝垂青、羞涩的性格。

这些历史经历在刘慈欣身上留下的伤疤,最后靠一种“信仰”得到救赎,这种信仰是对大自然,甚至是整个宇宙世界的崇敬,就像大刘本人一样,

任何现实阻碍都无法束缚他的想象力。

看着这活生生的自然界,以令人难以想象的复杂和变幻显示着它的神秘,很难想象它能被人类那几道纤细的方程式束缚住。

蝉主觉得,恰恰是封闭的生活环境激发了刘慈欣,虽然他本人或许并不这样认为。

他将一切形容的很简单,但大众却能看到

他对太空的痴迷

——

年轻时他通过阅读《科学美国人》了解世界领域的科技动态,还曾为了查一个资料坐七小时火车跑到北京王府井书店。

但真正让刘慈欣提笔创作的原因竟然是打发无聊,以及打麻将输掉了工资,

现实迫使他往前走了一步。

《2001太空漫游》也曾影响刘慈欣

如今,大刘火了很多人笑称他为

“高调走穴的刘电工”

,大刘从一个微信都不用的人变成

抖音、b站上的流量担当。

有人认为大刘高调走穴是为了向国人

推广科幻知识,

也有人

指责他圈钱。

一个人的爆红总会带着巨大的荣耀和片面的误解。

但就像大刘粉丝说得那样,这是

“最糟的环境,最好的作家”

。

刘慈欣爆红是好事,但在如此浮躁的环境下,蝉主希望这种爆红建立在粉丝真正了解他的作品,也真正了解他这个人的基础上,

切忌盲目跟风。

其实,现实又

普通的刘慈欣,甚至是别人眼里的“保守”

,这才是蝉主最关心的东西,并非大众“神化”下的科幻之父,而这也是蝉主今天想和大家讨论的内容。

别人眼里的“怪胎”

绝大多数情况下,刘慈欣的出现都会略显

尴尬

,这和他的生活背景有关。

他有个妹妹,但妹妹是在北京成长,而他却被父母带到了山西小城。

刘慈欣的父亲从中国煤炭设计院下放到煤炭三矿,这样的经历让刘慈欣继承了父亲

“谨慎做人

”的理念。

小时候,刘慈欣最开心的事就是翻阅父亲从北京带回来的书,但父亲却一次又一次地制止他,并教训他:

这是毒草!

再大点时,刘慈欣又在集体生活中

受挫,

比如无法加入少先队,无法佩戴红领巾,成年后分配到北京工作的名额被他人挤掉。

什么所谓的命运不公,刘慈欣看得云淡风轻,就像张艺谋一样,那个时代的文化创作者大都很

压抑,

而父母也不希望孩子有什么“大作为”,

老老实实过一辈子就很好。

庆幸的是,父亲给他留了一本书《地心游记》,用父亲的话讲这是本有

科学依据的书,

这句话让经历过特殊时期精神创伤的大刘有了一丝慰藉。

1970年,

7岁的刘慈欣生活在河南老家,

在一天夜里当他仰头看到美丽的星星时,他彻底被震撼到。这是

中国东方红一号,

中国发射的第一颗人造卫星。

好多小伙伴都没有鞋穿,他们光着脚,有的小脚上还留有冬天未愈的冻疮。我算比较幸运脚上穿着鞋子,在我身后破旧的茅草房透着煤油昏暗的光,这个村子直到20世纪80年代还没有通电。

就是在如此简陋的,甚至连

灯光都是奢侈品的小村落

里,

刘慈欣的想象力开始萌芽,他对想象力的渴望恰如他无法摆脱的饥饿感。

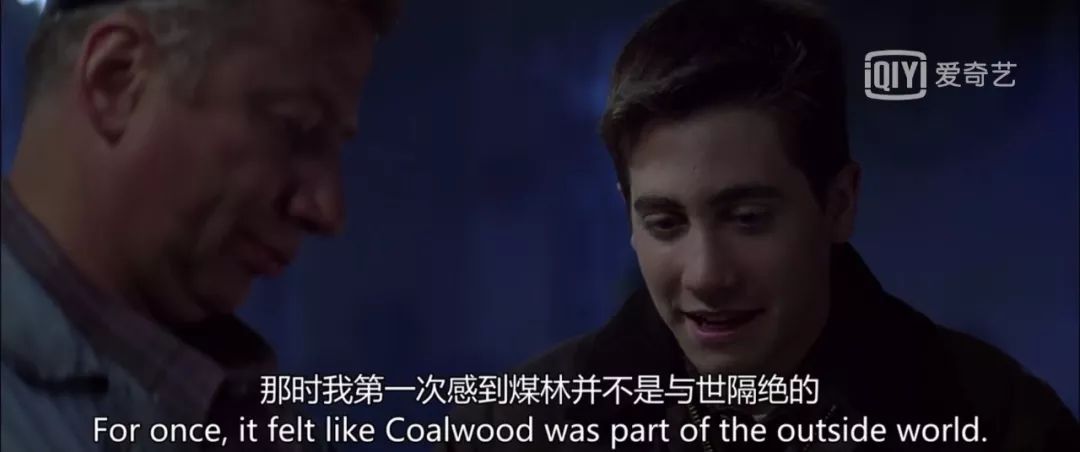

“那时我第一次感到煤林并非与世隔绝。”

《十月的天空》

在如此闭塞甚至是被动的环境中,刘慈欣忽然觉得自己可以冲出现有的困境。

冲出困境的原动力就是想象力

,常人眼里的宏伟宇宙,以及无法丈量的尺度和时空,他却能触碰和感受,就像触摸树木和岩石一样真实。

《十月的天空》

写到这,大家都想说刘慈欣真是天才,但

天才不常有,能将自己的才华发挥到极致的人更不多

,刘慈欣却做到了二者兼得。

和刘慈欣一样,很多人都有一个太空梦

每个人的心里都有一个私密空间

,这个空间盛放着梦想,捍卫着最后一层底线。

我明白自己是一个追梦的人,我也明白在这个世界上,这样的人生之路是何等的险恶莫测,即使那雾中的南天门永远不出现,我也将永远攀登下去——我别无选择。

有些男孩心里住着钢铁侠、蜘蛛侠,长大后想做超级英雄,而在

刘慈欣心里这个空间是属于外太空的,他的梦想显然更大,更广,更艰难险阻。

刘慈欣曾将银河系比喻成一座大楼,太阳系是地下室,而地球是地下室里的储物柜,科幻文学帮助人类打开柜门,走出大楼看看外面的世界。

“走出去看看外面的世界”

这样的比喻看起来甚至有些烂俗,但放在刘慈欣身上却变得不同,因为

他足够冷静,甚至是冷酷。

所谓温暖,不过是宇宙诞生后一阵短暂的痉挛所产生的同样短暂的效应,它将像日落后的暮光一样转瞬即逝,能量将消失;只有寒冷永存,寒冷之美才是永恒的美。

在《流浪地球》的看片会上,有人说大刘看哭了,对此言论,大刘极力反驳:我没哭,胡说八道!我是以工程师身份看这部电影。

哪怕是那部《2001太空漫游》,刘慈欣看完深受震撼,但他也不会哭:

科幻电影不是让你哭的,是给你带来超越现实时空,遥远的,辽阔的感觉。

刘慈欣对科幻文化是冷静客观的,就连他本人的生活状态也是如此。

他的自我定位

不过是一个中年男人

,

每天的生活就是两点一线,下班接女儿回家

40岁得子,非常宠爱女儿,虽然妻女都不关注他的作品。

刘慈欣和女儿

在厂里他甚至不太敢提自己是做科幻文学的,可能是童年的经历让他习惯

低调做人。

同为科幻作家的韩松在路过娘子关发电厂时感叹:

我实在不能把

这样一个地方,跟中国最优秀的的科幻作家联系在一起。

没错,大刘毕业后就一直在娘子关工作,这甚至让他

染上了麻将瘾

,这里的人每天没什么事干就是打麻将。

《十月的天空》

还有那

呛人的煤烟味彻底击垮了他,

大刘觉得不能在这座煤城坐以待毙,他提笔写作但

屡遭拒绝无法出版作品。

1987年,大刘结婚过上了小日子,这再一次

麻痹了他的神经

。直到他读到

《与罗摩相会》,他彻底决定走上科幻之路。

刘慈欣的反复失败、安于现状、犹豫不决,以及他惊人的翻身,这些才是蝉主最关心的,被围困于体制内的

刘慈欣身上也有作为“凡人”的局限。

很多人

从小心中有梦,但不被大众认可

,

受到客观条件局限

,甚至是父母也对此表示不乐观,更不要说像刘慈欣这种经历过“大风大浪”的人。

但能用

一辈子投入一项事业的人屈指可数

,而刘慈欣却做到了,他的

想象力超越金钱和年龄所限。

并且他还懂得如何

隐藏这份超能力,并甘于平淡的生活,内心却有无限潜力和能量冲进外太空。

与现在习惯于在潜在竞争者面前咄咄逼人地显示力量的都市男性相反,他每时每刻都努力将自己的力量隐藏起来,这是一种善意。

刘慈欣的影响力有多强?

刘慈欣的贡献放在中国和世界领域都是无敌的,

甚至是互联网巨擘们觉得他深深

影响中国互联网发展,好莱坞花十亿美金拍《三体》。

奥巴马在职期间曾动用总统特权,

和出版社要《三体》第三部的翻译稿,来华访问时,

奥巴马还向大刘催稿。

在我心里《三体》很伟大,简直就是传奇。

此前媒体报道,

亚马逊欲花10亿美元将《三体》

拍摄电视剧。(后来大刘说对此事并不了解)

除此之外,

中国互联网巨擘们将大刘视为“精神导师”。

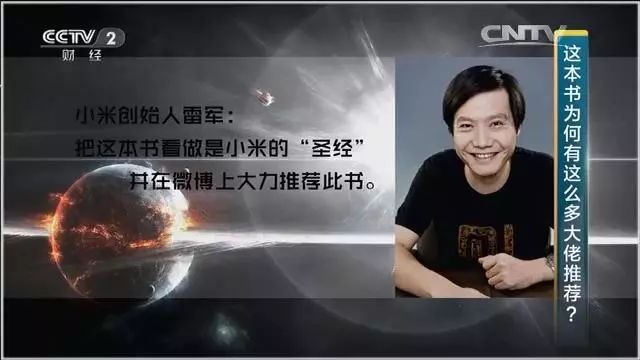

马化腾、雷军经常在公开场合推荐《三体》,还说本书对中国互联网有深刻影响。(对此大刘表示很尴尬,自己并不懂互联网,毕竟大刘连微信都没有)

在众人热捧《三体》时,大刘又保持了自己一贯

冷静

的态度,

任何人的追捧与我而言都是一样的,因为我有我的态度,我的思想永不受约束。

互联网信息泛滥,说好的星辰大海,你却只给了我FACEBOOK。人们开始享乐缺少忧患意识,很多对未来的想象满足于网络,却很少有人求知。

对于大刘来说,爆红来得有点迟,在此之前他过得不舒适。