本文转载授权自开始吧旗下自媒体:有束光

ID:onelight01

提起中草药,很多人眼里就一个字:苦!

却偏偏有这么一帮人,近2年,720个昼夜更替,冒着酷暑、躲着蛇虫,背着机器在悬崖上飞檐走壁,顶着风沙穿行在无垠的沙漠,穿着厚重的潜水服跳进深海......只为捕捉一株本草的完美生命轨迹。

当你坐定,听音乐缓缓升起,跟随镜头走进那些真正的采药人以及他们身后五味陈杂的生命轮回,才逐渐明白:

生活的真味与本草是何其相似。

最近,

又一部零差评的纪录片火了!

主角全是素人,

豆瓣却炸裂给出9.0高分。

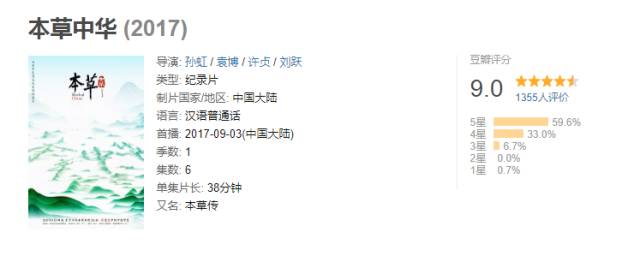

喏,就是这部片子《本草中华》。

明明是讲中草药,

却愣是拍出了风光片、野外探索片、

功夫片的三重感觉。

上一分钟,各种航拍、4K高清画面......

美出天际,让你挪不开双眼。

下一秒,

你便追随采药人的踪迹,

行至人迹罕至的山林,

深潜无边的海底,穿梭于钟乳石间,

在悬崖峭壁上翻飞,

隔着屏幕都能感受到双腿微颤。

这里藏着少林功夫的惊心动魄、

“身躯丈量大地”的虔诚,

还装进了人归自然的诗意。

而这部与中华本草有牵绊的片子,

并非什么大牌明星真人秀,

而是普通人所展示的,

真实朴素的生活。

草木归林,人归自然。

自从上古时代神农尝百草之后,中草药诞生,世代相传,一把草,庇佑了无数的华夏子孙,但关于草本的故事,我们却极少通过媒体真正地了解到。

苁蓉寄生在梭梭树的根部。百合是长在地上的像蒜瓣,荷叶煅炭能入药......

截图源自《本草中华》

截图源自《本草中华》

“草木境界,人生修为。人与本草的缘分与生俱来。”

纪录片的导演孙虹说。

穿越30多个省市和地区,从深海到雪山高原,海拔落差5000多米,她带着一帮85后背着沉重的器材翻山越岭,只为了记下药人或农人们守护本草的每每个瞬间。

创作团队

中华有上下5000年的文明,农人和药人们却依然

追随祖先的脚步,躬行大地,翻山越岭,只为遇见疗愈生命的中国智慧。

一开篇,镜头落在了海拔4000的藏北高原草甸上,

这里生长着“软黄金”冬虫夏草,它是隐秘的,唯有心怀虔诚,才能与之相遇。

藏北高原寒风凛冽,寒风刺骨,

江才平措正跟着父亲,

用最谦卑的姿态寻觅着这份来自

大自然的隐秘礼物,

这是小伙子第一次出门追随父亲,

他想亲手挖到虫草为染上风寒的爷爷治病。

但虫草生长在地下,

在广袤的草甸上,

想寻觅到珍贵虫草的踪迹谈何容易,

一个上午过去了,他一无所获,

而且山雨不期而至。

看着面露焦虑的儿子,

父亲决定带着平措去更远更高的地方碰碰运气,

要穿越湿滑的溪涧,

碰巧那里也是平措爷爷带着他去过的地方,

三代传承即从这里开始。

小伙继续屏息凝神不放弃一寸土地,

“有了!”

终于,他在草甸发现了一抹橘黄,

戴上手套,小心翼翼地从泥土中取出虫草,

把虫草慎重地收藏起来。

(露出的虫草仅有拇指一般的高度,

太考验耐心了。)

终于挖到生命中第一株虫草,

平措还不忘这件事:

“只有把泥土重新归弄好,

来年这里才会重新长出虫草。”

冬虫夏草40年来,价格翻了3000倍,

但在这些朴实的牧民眼里,它是无价的。

因为扎根于土地的虫草,

在无声的时光里生长着,

成为一剂良药滋养着大地上的人。

寻觅本草总是特别的难,有时翻山越岭短则一天,长则数月。

这天,王亚军放山了,

即使是经验丰富的采药人,上山采“百草之王”的人参,也花了足足5天才寻觅到一点蛛丝马迹。

在森林深处的路上,迷路,或者遇到蛇虫也是常有的事情。

传说中,野山参可是“会跑”的,

不过,先人留下来一些祖传的法子,

只要照着去做,也不是难事。

这不,老王发现了这个红色的球状物,

找到了它,就等于找到了野人参!

细细地用专用的签子挑拨,

万万得小心,

不能弄断一块根须,

要不这棵参就损坏了。

看着长途跋涉寻找到的山参

出落得如人形一般灵动,

老王终于歇了一口气。

人参,是诸多补气药中唯一一味能大补元气的本草,有补脾益肺、生津养血、安神益智的功效。

和老王类似,

远在山东辽东半岛的张百胜,

他每天的日常就是穿着潜水服,

沉入能见度不足两米、

水温不到15度的的深海,

这个海洋猎人正在细细寻找海参的踪迹。

做打捞海参的工作已经几十个年头,

虽然过程艰险无比,但即使快要退休了,

他对这片海依然是眷念不舍。

海参是在地球上已经存在了六亿多年,据《本草纲目拾遗》记载,海参补肾、益精髓,其性温补。

这些个奇珍异宝,都是中华本草的一种,它们或深埋地下,或潜藏深海,或长在悬崖绝壁,但也不是无迹可寻,有心人总会寻到。

王亚军说,“寻药,也是寻路;采人参的药农,会在找到人参后埋下浆果,不放绝山。”这是药人生存的智慧。

常年下海的张百胜则讲,“渔民们打捞起一筐海参,只留下5年以上的,剩下全部放回,放生幼苗,这是世代海边渔民的传统。”

无论是陆地还是海洋,这些药人或农人都知道

取之有节,还之有道,天地的滋养才能生生不息。

张百胜把小海参放生回海里

源自大自然的草本最终会变身成一味良药,而熬制是必经的步骤,草本熬制必须心存虔诚,初心纯粹。

“有怎样的初心,就会有怎样的药。”

有名的少林黑玉续断膏,总共需要108味药精心熬制,自从被师父选为熬膏主理的那天起后,释延柏的 心里,就泛起一片涟漪。

释延柏想的是“把药材准备好,等师父一声令下,开始熬制就成。”

师父却摇头:

“要熬好膏药,一分在药内,九成在药外,太看重结果,反而熬不出好药。”

释延柏于是亲自上山采药,坐禅,感受大自然的洗礼,心如止水的时候,才正式开始黑膏药的熬制。

这是脑力和耐力的考验,炸料,

按照特定顺序下锅,过滤药油,熬膏、下丹......

108位药,历经繁杂的工序,

真是一点浮躁之心都不能有。

正是这样,

释延柏才熬出了令师父满意的膏药。

正如师父所说,

“药本身就是快乐的,

以快乐的心态去投入,

就会有快乐的回响。”

中华5000年文明,本草何止万种,每一种都是药农精心守护才会流传至今。

69岁的张维忠,一个普通的老农,他和老伴郭玉珍的前半生都在跟一粒小果子打交道,那就是枸杞。

中医里讲,味甘、性平,归肝、肾经,具有滋补肝肾,益精明目的功效。

张老汉的父亲张佐汉,

被称为“枸杞神”,

他发现了果实特大的枸杞新品种,

在条件艰苦的抗战时期

他依然拼死保留品种作物的延续。

那时,别人都觉得张佐汉疯了,

骂他是

“傻子”

。

如今张维忠也得了个和父亲一样的称号,

做了半辈子“杞农”,

现在明明可以器械分拣,

却依然事事亲力亲为,用手工分筛枸杞。

他说舍不得用冷冰冰的机器,

因为这是父亲曾经用一生守护过的枸杞。

“一个人并没有傻,却获得了傻子的称号,那是他获得了巨大的自由。”

张维忠与其父亲的名字都被写进了当地枸杞纪念馆中,当被人问起“以后被人忘记了,你会难受吗?”

张维忠憨厚笑说:

“农民嘛,忘记就忘记,只要记得枸杞就行。”

像张维忠这样守护草本的故事还有很多,它们

五味陈杂

,就好似人生。

每次说起百合,人们首先总想到了花,以及那个耳熟能详的词:百年好合。

实际上,它是因为鳞片抱合在一起的地下茎块得名的,其中兰州百合味甘性寒,养阴润肺,是食疗养生的上品。

百合

每年兰州的百合花节,

是村支书张宗忠最忙的时候,

老伴许成莲经常一个人看护百合花田,

常年的劳作让她的手指因为风湿变得肿胀。

退休后,张宗忠闲了下来,

决定替妻子分担百合田里的工作。

这天,他让老伴在家歇息,

自己独自一人上山挖百合,

当他劳作完,孤零零坐在田埂上,

才突然体会到老伴曾经的孤单......

从地里回来,

向来不下厨房的他笨手笨脚地剥百合,

为妻子做了清蒸百合,满屋的香甜。

相守了一辈子,

百合也是他们爱情的见证者,

花再美,

还是比不过你的笑颜。

忽然间,镜头一换,

司马就跟着穿越到了广西平南县。

相比老张和老伴爱情的其乐融融,

蒙石坚的老母亲此时却开心不起来,

她眉头深锁,依恋不舍,

因为,今天她就要跟宅门口的

百年肉桂树告别了,

这棵树是她的老伴还在时种下的。