吴祖光百年诞辰,听吕恩讲述美好往事

文 | 李辉

前记:

昨天,4月21日,是吴祖光先生诞辰一百周年,特发表当年我与吕恩女士的对谈,听她谈与吴祖光的那些美丽故事,留存心底的思念。新凤霞女士1998年生平第一次回到江苏常州的吴祖光家乡,竟在那里去世,令人意外,却也是叶落归根。吴祖光先生2003年于非典期间去世,吕恩女士2005年去世。谨在吴祖光先生百年诞辰之际,借发表此文缅怀三位熟悉的前辈。

李辉,2017年4月21日

最初的相识,愉快的旅行

抗战期间的吕恩。

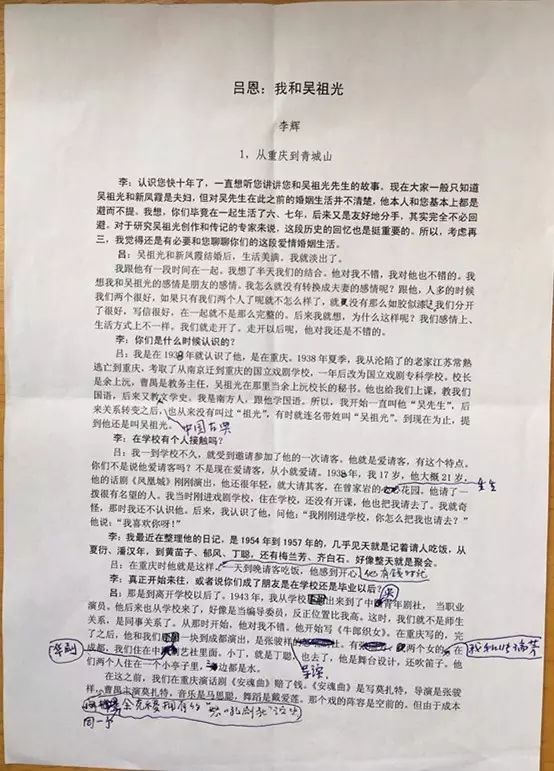

李:认识您快十年了,一直想听您讲讲您和吴祖光先生的故事。现在大家一般只知道吴祖光和新凤霞是夫妇,但对吴先生在此之前的婚姻生活并不清楚,他本人和您基本上都是避而不提。我想,你们毕竟在一起生活了六、七年,后来又是友好地分手,其实完全不必回避。对于研究吴祖光创作和传记的专家来说,这段历史的回忆也是挺重要的。所以,考虑再三,我觉得还是有必要和您聊聊你们的这段爱情婚姻生活。

吕:吴祖光和新凤霞结婚后,生活美满。我就淡出了。

我跟他有一段时间在一起。我想了半天我们的结合。他对我不错,我对他也不错的。我想我和吴祖光的感情是朋友的感情。我怎么就没有转换成夫妻的感情呢?跟他,人多的时候我们两个很好,如果只有我们两个人了呢就不怎么样了,就又没有那么如胶似漆。我们分开了很好,写信很好,在一起就不是那么完美的。后来我就想,为什么这样呢?我们感情上、生活方式上不一样。我们就走开了。走开以后呢,他对我还是不错的。

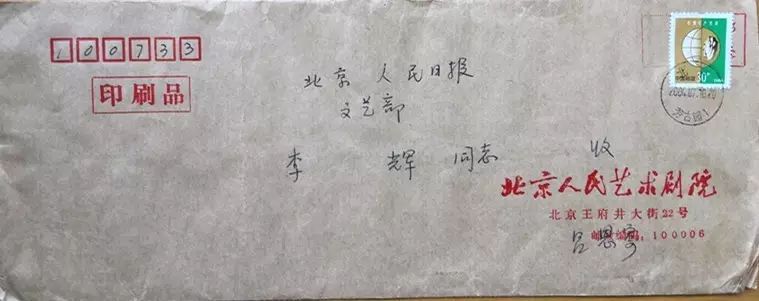

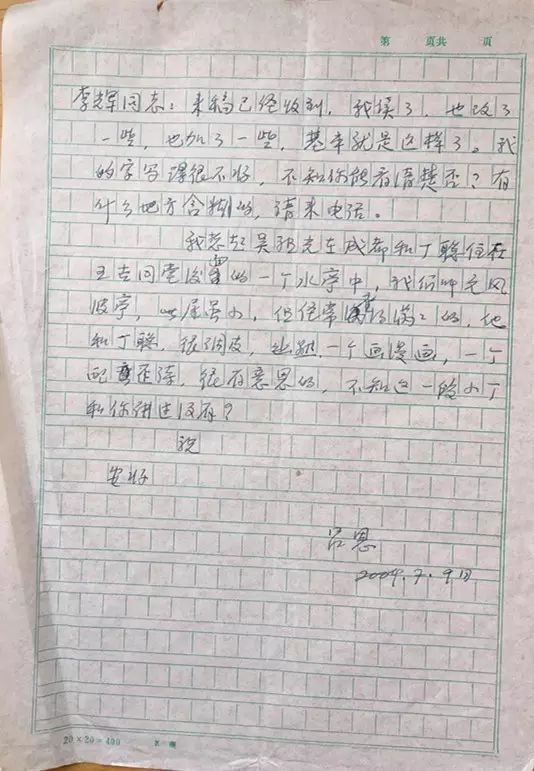

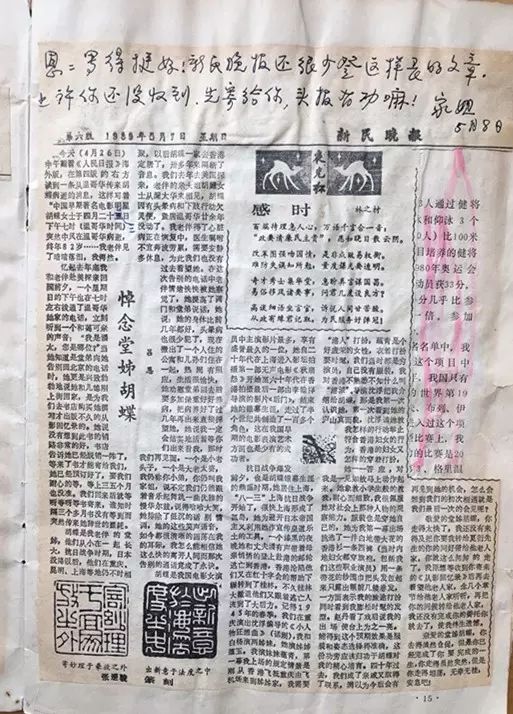

吕恩来信信封。

2009年吕恩致信寄还《我和吴祖光》校订稿10张。

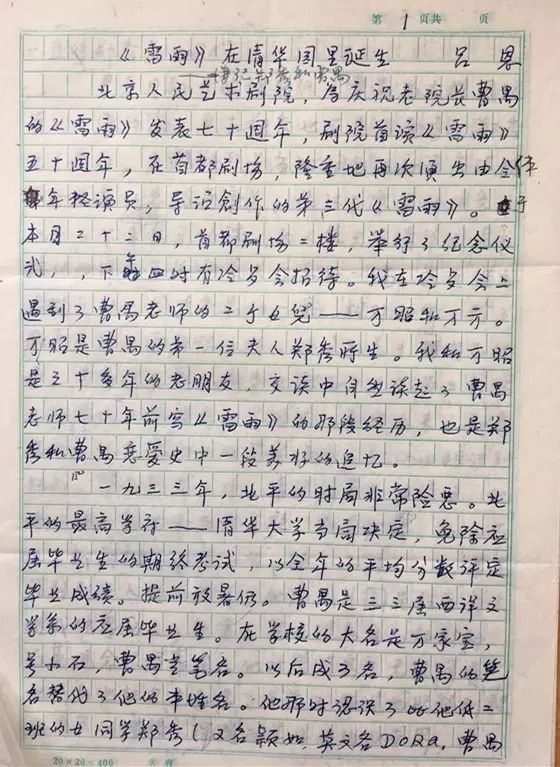

吕恩一直热爱写作,晚年写《雷雨》一文,谈曹禺与郑秀的往事。

李:你们是什么时候认识的?

吕:我是在1938年就认识了他,是在重庆。1938年夏季,我从沦陷了的老家江苏常熟逃亡到重庆,考取了从南京迁到重庆的国立戏剧学校,一年后改为国立戏剧专科学校。校长是余上沅,曹禺是教务主任,吴祖光在那里当余上沅校长的秘书。他也给我们上课,教我们国语,后来又教中国古代文学史。我是南方人,跟他学国语。所以,我开始一直叫他“吴先生”,后来关系转变之后,也从来没有叫过“祖光”,有时就连名带姓叫“吴祖光”。到现在为止,提到他还是叫吴祖光。

李:在学校有个人接触吗?

吕:我一到学校不久,就受到邀请参加了他的一次请客。他就是爱请客,有这个特点。你们不是说他爱请客吗?不是现在爱请客,从小就爱请。1939年,我17岁,他大概21岁,他的话剧《凤凰城》刚刚演出,他还很年轻,就大请其客,在曾家岩的生生花园。他请了一拨很有名望的人。我当时刚进戏剧学校,住在学校,还没有开课,他也把我请去了。我就奇怪,那时我还不认识他。后来,我认识了他,问他:“我刚刚进学校,你怎么把我也请去?”他说:“我喜欢你呀!”

李:我最近在整理他的日记,是1954年到1957年的,几乎见天就是记着请人吃饭,从夏衍、潘汉年,到黄苗子、郁风、丁聪,还有梅兰芳、齐白石。好像整天就是聚会。

吕:在重庆时他就是这样,有了钱就一天到晚请客吃饭,他感到开心。

李:真正开始来往,或者说你们成了朋友是在学校还是毕业以后?

1942年年底,吕恩在成都扮演阳翰笙话剧《天国春秋》的洪宣娇(右)。

吕:那是到离开学校以后了。1943年,我从学校出来到了中央青年剧社, 当职业演员。他后来也从学校来了,好像是当编导委员,反正位置比我高。这时,我们就不是师生关系,是同事关系了。从那时开始,他对我不错。他开始写《牛郎织女》。在重庆写的,完了之后,他和我们一块到成都演出,是张骏祥当导演。有两个女的,我和张瑞芳。在成都,我们住在中华剧艺社里面。小丁,就是丁聪,也去了,他是舞台设计,还吹笛子。他们两个人住在一个小亭子里,三边都是水。

在这之前,我们在重庆演话剧《安魂曲》赔了钱。《安魂曲》是写莫扎特,导演是张骏祥,同一个余克稷拥有的“怒吼剧社”演出。曹禺主演莫扎特,音乐是马思聪,舞蹈是戴爱莲。那个戏的阵容是空前的。但由于成本太大,加上演出场次受限制,演出赔了。

第二部戏《牛郎织女》赚了钱,填补了前面的戏。我们都参加平均分配。我分到了6000块,小丁也分了6000块,张瑞芳也是。那个时候6000块钱不得了。吴祖光多少钱不知道,他可能还要多一些,因为他是编剧,要拿百分之几的上演税。我从来没有拿过这么多的钱,小丁也没有拿过。我们也不知道该怎么花。怎么办?就胡花,我买了一件皮大衣,每天去逛街吃馆子。后来,小丁、我、吴祖光三人就说到青城山去玩。青城天下幽嘛。我们三人就去了。

李:从这次旅行开始了你们的亲密关系?

吕:也可以这么说吧。但也还没有谈朋友。第二天早上,我们从东城出西城,要赶公共汽车到灌县,再从那里上山。我们磨磨蹭蹭,等赶到西城汽车站,公共汽车已经开了。一天就一班车。我们三人坐在茶馆里发愣。我那个时候很任性的,我们说既然来了就不能回去,回去多没意思呀!怎么办呢?这时,拉黄包车的人来兜生意,说:你们不是要去青城山吗?我们拉你们去。九十里地哩!我说你们怎么拉得动。“行,行,行。我们一定把你们拉去。”结果我们讲了价钱,多极了,反正比汽车贵得多。保证下午四点钟到。就这样,我们三个人,一人坐一辆黄包车动身了。后来吴祖光说,也不错呀,还可以一边走一边看风景。我是着急,他慢慢说:“不要紧,看风景嘛!想看了,还可以下来喝碗茶。”

黄包车车夫原来是揽下生意后再往下转手卖的,走一段就转卖给下一段,卖了我们三次。到了灌县是下午四点了。上不了山,就住在中国旅行社里头,当时是最好的旅馆。人家看我们都是知识分子,老板出来,知道我们要上山,就说:不能去呀!昨天就有人被抢了。上山路上有土匪。我们说也没有什么东西。第二天,他帮我们雇了一个挑夫,挑我的两个箱子。要我们三个人不要一起走,要分开,拉开距离,互相不要说话。有三十里地,我们三个人就走了。碰到一个道士,他说:到我们那儿去住。道士就带着我们一口气爬了三十里,一上上到了上清宫。

他们那里实际上也是旅馆,进去之后,给我们开了一间大房子,三张床。请我们吃地板腊肉。吃完饭,一算账,小丁说:“糟糕!我们剩下的钱只够回去了。”住在这里一晚上要七十块钱,一个人吃饭还得几十块。他要马上就回去。我说:我们好不容易上来了,马上就回去,多扫兴。那不行。但怎么办呢?

李:吴祖光什么意见?这种一起玩的时候他一般是什么样的?

吕:吴祖光这个人有个好处,遇事他不着急,一点儿也不着急。他慢腾腾地说:“既来之,则安之。我们就在这里呆着,写信回去,要中华剧艺社社长应云卫汇钱来。吕恩在这里,还要她演戏。拿钱来我们把吕恩送回去,不拿钱我们就在这里呆着。”

李:我读过郁风一篇文章,提到她和徐悲鸿一行在青城山遇到过你们。

吕:是啊。巧得很,这时有一个知客,就是道士负责和外面打交道的人,走出来告诉我们,他发现徐悲鸿在天师洞,带着一批学生在写生。天师洞在我们上清宫底下。那个人还说,郁风也在里面,那时她刚从桂林来成都。丁聪好像抓到了一根稻草,说那个地方我们能去吗?那个知客说,你们不要下去,我们这里有电话,可以通下面天师洞。

丁聪就打电话,找到了郁风,说我们没有钱了。道士就在旁边,他们俩就用广东话说。郁风叫我们下去,但道士不愿意要我们走,他知道徐悲鸿是大画家,要我们去把徐悲鸿他们拉上来住。他说:“明天你们下去,东西先留在这里,把他们带来,我们可以优惠。”我们没有办法了,第二天就把东西留下,去天师洞找他们。见到他们有十几个人。

我认识郁风,把我们介绍给徐悲鸿。还有廖静文。徐悲鸿这个人好客,听说我们没钱了,就说:在我们这里吃,没问题。我说:“不行呀,我们的东西还在上面呢!”他说:“没关系。你们先在这里住几天,然后我们再一起上去。”

我们高兴极了,就住在天师洞。以后,吃呀,用呀,花呀,都是徐悲鸿负责。每天吃两桌,什么地板腊肉,天天都是山珍海味。道士是吃荤的。天天各种新鲜菜肴,还有酒。

这个时候,徐悲鸿刚好和廖静文在谈恋爱。徐悲鸿送了我一幅画,现在在我儿子那里。我们临走的时候,送给我们三个人一人一张画。丁聪和吴祖光一人一张马,送我的是一张猫。我还傻里呱唧,说:“徐先生,你是画马有名的,怎么送我一张猫呀?”他说:“女孩子就该送猫,男的才送马。”他当时送廖静文的也是猫。徐悲鸿纪念馆里挂的一张猫,就跟他送我的那张同时画的。有六十多年了!

应云卫真的寄钱来了,要我回去排《家》。我们三个人,还有徐悲鸿、廖静文,一共五个人先下山。我们三个人走下去的,他们两个人是坐轿子下去的。回到成都后,徐悲鸿就开了一个展览会。大概又经过了一两年的周折,徐悲鸿终于和蒋碧薇离婚,和廖静文结婚了。

李:这次青城山之行,您对吴祖光有什么印象?

吕:这一段,我们大约玩了十六天。吴祖光开始和我们在一起的时候,不是像郁风那样,一堆人总是能看到郁风,吴祖光不太出头的。后来我在成都就留下来了。在那里演《家》。吴祖光在成都写了一个剧本,《少年游》,里面四个女性都有原型,有郁风、赵慧深,还有我。我的那个角色的名字叫洪蔷。那个戏本来预备我演的,由贺孟斧导演,但我没演成。后来是在重庆、上海演了,我那角色在上海是沙莉演的。以后,我跟了中华剧艺社,巡回演出,就和他分开了。他在《华西晚报》工作,我们就开始通信。

走进“二流堂”,共同的生活

四十年代的吕恩。

李:从青城山下来,你们就成为朋友了?

吕:在青城山不算,回来后这时开始通信就算做了朋友吧。1944年初我在外地演出,半年多,到1944年夏天,太累了,得了胸膜炎,留在了自贡。他坐长途汽车从成都来看我。我躺在地板上,发烧。剧团很穷的,没有拿一分钱工资,只管吃饭。他说:“这怎么行呢?有病得治。我们离开吧!”我说去哪儿?他说:“我现在有钱了。”原来《牛郎织女》在重庆又演了,《少年游》也在重庆演了。我说:“我不能花你的钱。”这个时候,张瑞芳在的那个剧团中国艺术剧社也出来巡回演出,到了内江,离我们差六十里地。金山到自贡来打前站,碰到了我。

那个时候,张瑞芳离开了原来的爱人,和金山在一起,舆论对张瑞芳很不利,她在剧团很孤独。我和张瑞芳很好,金山见到我,就说你到剧团去看看瑞芳。吴祖光也说你就去吧。金山这个剧团是党领导的,应云卫的剧团也是的,但金山是海派,福利比较好。就这样他们把我弄到了金山的中国艺术剧社。金山说,你就在这里住着养病,不用演出。应云卫的剧团回成都,我就没有走,继续留在内江。吴祖光也留下来了。

不过,在自贡金山的剧团里,我居然和吴祖光有一次还同台演过戏。我本来是养病,但在他们上演《戏剧春秋》时,让我临时扮演里面的一个角色,是一名电影明星,她托病要挟老板不愿意上台演出,于是老板派两名医生来给她看病。一位是中医,一位是西医,等我在台上演出时,两个医生上来我才发现他们是由宋之的和吴祖光客串扮演的。

宋之的扮演中医,戴一顶呢帽,粗布长袍,他本来就胖,粗眉大眼的,操一口河北腔问我的病情。吴祖光扮演西医,西服革履,油头粉面,头发擦得贼亮,还给他画了一个八字胡子,很滑稽的样子。他躲在宋之的后面,不吭声,由宋之的一个人讲话。我没有想到他也上台了,想笑,又不敢笑,就趴在桌子上笑,根本没法起来谈话。宋之的问:什么病?我一听他的河北口音更想笑。后来,吴祖光对我说:“一上台我都糊涂了。”他一辈子也没有演过戏,这大概是他唯一的一次演话剧吧!

李:听说你们从自贡又去了峨眉山,有过很有意思的故事。

吕:是呀,过了没多久,金山的剧团上峨眉山,我们也一起跟着去了。全剧社的都上峨眉山。我们分两拨儿走。年纪大一点的坐滑竿,年轻的爬山。我因为有病,也坐滑竿。在山上护国寺住了一夜,第二天分道扬镳。我们坐滑竿,上山走七天,下山走五天。我给你讲我们的笑话。

我们这一拨儿有蓝马、金山、张瑞芳、宋之的、王苹、赵清阁、吴祖光、我等十几个人。我们都坐滑竿。头两天住路上的庙店,和尚看我们都带答不理的,安排住上下铺那种床,一般性的接待。第三天,碰到爬山的那批年轻人,他们问我们怎么住的,我们告诉了他们。他们说:“我们住得可好哩!”有一个叫白颂天的年轻人说,他们唬了和尚。他们告诉和尚:“快开山门,黄二小姐来了!”就是黄婉苏。“罗三公子来了!”是指罗健,他父亲是刘晓,后来驻苏联的大使。和尚们一听,就赶紧把好的房间开给他们了,还给他们弄好吃的。他们就是这样一路走上来的。

我们听了,心想我们怎么住这么差?也想办法。第三天,蓝马看看宋之的、金山,对我们说:“我先去打前站,到时你们都别做声,看我的眼色。”他就先上山,自称副官。我们十几个滑竿到了洪椿坪,那里也有一个庙。我们一到那里,山门已经打开了,大殿外面的长廊,排好了长桌,铺好了白布,还摆好了椅子。碗茶也放好了。我们一看就傻了。

只见蓝马对着我们喊:“宋司令,请!”宋之的大腹便便的,挺神气的,像那么回事。就把他请到正中间的椅子上坐下来。蓝马又喊:“宋太太,请!”把宋之的的夫人王苹请上去。又喊:“姑太太,请!”他喊的是赵清阁,她成了姑太太了。再喊:“姨太太,请!”喊的是张瑞芳。还把我说成是宋之的的小姨子。一塌糊涂,大家都成了一家人。我们都想笑又不敢笑。

我们坐下来,喝上茶。这时里面的人出来了,说:“我们这里是小地方,照顾不周。”原来他们听说有司令员从前方回来了,又见我们都是坐的滑竿,年龄也像,就相信了。他们把一个大跨院安排给我们。真漂亮,原来是林森的别墅,他是国民政府的主席。满院子全是桂花树,香气扑鼻。家具都是硬木的,没有电灯,但点的都是进口的僧帽牌洋蜡。我们住了进去。蓝马又大喊:“吃什么?我们要吃鸡。”和尚说:“我们庙里不能烧鸡。”蓝马说:“你不能到外面去烧去?”他们真的到外面去做了,那天晚上,又是打麻将,又是打扑克的,大家玩得真开心。

吴祖光与杨宪益。

李:吴祖光爱玩吗?

吕:吴祖光和我们在一起,没什么特别活泼,只是和大家一起玩而已,不像蓝马那么活跃。第二天,我们走的时候,和尚拿出了缘簿,大家傻了眼。有人悄悄说:“写个五百元的条子,让他到重庆去拿去,写个找不到的地方。”结果,我们就让吴祖光写了条子。然后,我们继续上山。

就是这一段事,文化大革命时整我整得够戗,说成我的一个罪状。说我是跟了一个国民党的战区司令员上山玩。我说是假的,是蓝马编的。这件事是在揭发宋之的当过国民党的大官时捅出来的。搞得我当时惨极了。

大家下山了,我要养病,就把我和吴祖光、宋之的,还有一个沈剡,现在在八一电影制片厂,我们四个人留在山上。在青溪阁,不是庙,是图书馆。我养病,吴租光、宋之的写剧本《春寒》,吴租光写的是《芙蓉城》。成都就叫芙蓉城。不过这个剧本没写出来,没演出。

在山上我们呆了二十多天。我每天无所事事,就养病。这段时间我和吴祖光关系就比较好了。

李:看来你们的爱情与四川的名山大川关系密切。

“文革”中被丑化的“二流堂”人物漫画。

左起:高集吕恩唐瑜丁聪高汾。李辉 摄。

吕:也是机缘吧。1944年8、9月间我回到重庆,吴祖光没有回去,还留在峨眉山写剧本。是宋之的把我送到“二流堂”去。那个时候,马彦祥当中青的社长,他让我去他的剧团,宋之的就说:“别住在那个剧社,有一个好地方,我送你去住。”就把我送到了唐瑜那儿。那时,高汾还没有去,我和郁风的妹妹一起住。唐瑜的房子叫碧庐,那里的故事可多了。

李:我写过关于“二流堂”的文章,还编过一本关于“二流堂”的书,书名就叫《依稀碧庐》。我觉得“二流堂”里的你们这批人很有文人特点,值得研究。要是能拍一部“二流堂”的记录片其实也很有意思。吴祖光什么时候来和您在“二流堂”会合?

吕:吴祖光到冬天才回来。回来他也住了进来。吴祖光和我通信,也和别的女孩子通信,奇怪,我一点儿也不嫉妒。我很奇怪我的感情,很有意思。他对别人说:“要是吕恩嫉妒,她就有爱我的意思了。”我就是不嫉妒。一堆人一起玩玩挺不错就是。走开了也想。他比我大四五岁,给我很多帮助。

他中文底子深,语言也不好。我是江苏常熟人,学表演,他就纠正我的语音,像卷舌音我就发不好,教我念儿字化的绕口令,如“小口子儿,坐门凳儿……”他还教我写字,大字小字都写。我很听他的话。还鼓励我记日记。挺好的。但就是玩不到一块儿去,两人后来就不干了。就这么一种关系,很多人也知道了。

我们没有孩子。他没有提出来正式结婚,我也没提,也不想结婚。但那时两个人开始住在一起了。

左起郁风、高汾、吕恩,当年“二流堂”的三位女性九十年代相聚于夏衍家中。

李:就是说在1944年冬天,你们在“二流堂”开始一起生活。

吕:是的。半年多之后,1945年8月,日本人投降,我和秦怡坐汽车回上海。我们先动身,但后到。吴祖光是坐飞机到上海,结果他比我还早一个月到上海。

在上海举行了婚礼

李:听丁聪说过,你们是在上海举办的婚礼。

吕:开始还没有准备结婚。但又为什么正式结婚呢?到上海后,我回常熟家乡去,这时发生了一个重要插曲,促成了我们的正式结婚。而且是三天之内决定的。

我有一个同乡表兄,山东大学毕业的,是学气象的,抗战八年期间当空军,他到印度一个基地工作。他一个人在那里,很荒凉的地方。他是个孝子,有兄弟两个,都出来了。抗战期间母亲在家乡病了,找了一个女孩子照顾她,母亲病好了后和这个女孩子相依为命。

这个女孩子不错,他妈很喜欢,就写信给儿子说是替他定亲了。表兄非常孝顺,虽然两个人没有见过面,回信还是同意了。过了几个月,他母亲要把女孩子送到重庆,但走到半路没走成,又回到了常熟。表兄给我写信说到这件事,说战争无望,他让他母亲还是把那个姑娘当自己的女儿嫁出去,这样我就了一桩心事。这个表兄告诉我这个事,他其实对我也有意思,那个女孩子的事情过去后,他一直和我通信。吴祖光也知道这件事。

吕恩怀念堂姐蝴蝶一文发表于《新民晚报》夜光杯副刊,她的文章都剪贴留存。

我回到常熟,上午到家,下午表兄的母亲就到我家里来看我,还带了那个女孩子。我不知道这些事,问我他的儿子的情况,我说他没有别的女朋友,要通信只是和我在通信,他呆的那个地方是不毛之地。她们走了之后,我母亲就说我:“你这个傻瓜,她就是来探你的。”因为外面有传言说我和那个表兄已经生了孩子,我说:“去它妈的!”我说我见都没有见过他人,只是想到他一个人在那里,很寂寞的,与我通信,我就回信而已。母亲说:“你见到的那个女孩子,她没有嫁出去。当时不愿嫁出去,还自杀过一次。”母亲警告我:“你可不能跟他好,不然要出人命!”

正在这时,吴祖光到我家来了。

李:你知道他要来常熟吗?事先约定的?

吕:事先他没有和我商量,临时来的。当天晚上他和我母亲说了一晚上话,两人很投机。母亲对他很满意,第二天他走了,母亲对我说:“这个人不错。跟我谈得不错,挺有学问的。你回去跟他结婚去。”我说,怎么一下子就说要结婚呢?母亲说:“他已经说好了,三天后你回去就结婚,婚礼都准备好了。你一定要结婚,不然,你表兄要回来又追你,事情就闹大了。”我想怎么办呢?后来想通了,结吧,反正我们已经好几年了,感情虽然不是那么深的,但还是有感情的。我是个女孩子,不结婚挺麻烦的,老是被人追来追去的,也不好。结了婚以后,我可以专心搞事业。就这样我决定结婚,回到了上海。就这么结的婚,当时很理智的。

1944年三对夫妇与苗子的母亲在一起。左面一对为戴爱莲、叶浅予,中间一对为郁风、黄苗子,右面一队郑安娜、冯亦代。郁风。冯亦代帮忙张罗吴祖光吕恩婚礼。

1946年“二流堂”以及他们的朋友们。前排左起:盛家伦、高集、郁风、(不详)、黄苗子;后排有浦熙修(左四)、张瑞芳(中)、丁聪(右四)、金山(右一)等。他们大多参加吴祖光吕恩的婚礼。

李:对你们结婚,上海的朋友们好像都很高兴,前几年冯亦代也曾同我讲过当时的情况。婚礼准确时间是哪天?在哪儿举行的?

巴金与叶圣陶。叶圣陶为吴祖光吕恩的另一位证婚人。

吴祖光吕恩的证婚人之一夏衍。

吕:1946年3月,在上海梅龙镇饭店举办的婚礼。证婚人是叶圣陶、夏衍,是冯亦代、丁聪他们几个人张罗筹办的。重庆的那批朋友都来了,还有话剧界、文学界的朋友。1946年我25岁,在重庆时我和吴祖光是同居,现在是正式结婚了。那个时代这是非常普遍的事情。

李:在上海你们住在哪里?

吕:我们结婚后住在我表姐家,她不在,回家乡了,房子全空着,就给我们住。是在江苏路、大西路口(现在的延安西路),很漂亮的房子,是三层楼,我们住在二楼。九四年我到上海,还去看过,房子还在,但不知这几年拆没拆。

2005年10月黄苗子和丁聪(吴祖光婚礼张罗人)站在1935年的老照片前高兴地留影。老照片上的四人为四位漫画家,左起:丁聪、黄尧、华君武、黄苗子。李辉 摄。

李:前年我陪丁聪夫妇到上海,拍摄他回家的专题片,我们一起到大世界旁边的共舞台,去找过他和吴祖光当年编辑《清明》杂志的地方。你去过那里吗?对那段时间他的情况了解多少?

吕:《清明》编辑部在共舞台用的是大商人张善琨原来的房子,抗战胜利后他跑了,就被他们拿来用。记得我和秦怡在《清明》第一期上还发表过纪念贺孟斧的文章。那段时间,吴祖光上午在《清明》编辑部,下午到《新民报》编辑副刊,一天到晚不在家。我刚到上海,在于伶他们的上海剧艺社演戏,白天经常排戏,有时晚上演出,我们一天到晚见不到面。因为晚上我们也各有各的应酬。我们常常写条子贴在门上,告诉各自的行踪。挺有意思的。

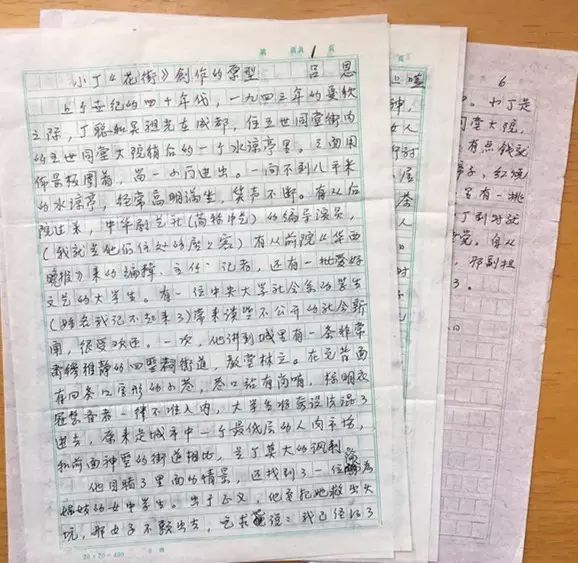

吕恩写丁聪著名画作《花街》的原型。

我到了晚上演出的时候,白天不排练了,有时没事也到共舞台那里去,看他们两个人在不在。见到我,丁聪就开玩笑说:糟糕,吕恩来监视我们了!

我年轻,爱玩,他们不能陪我。吴祖光就偷偷告诉也在上海的我的剧校男同学,像刘厚生,要他们抽时间带我去霞飞路喝咖啡。原来我还好奇,怎么我一在家没事,就有同学来约我出去。后来我才知道原来是吴祖光的主意。我对他说:“你真坏!”

那时他的确很忙。一边编刊物,一边还和夏衍有地下活动。他们的编辑部就变成了上海共产党地下组织的一个点,夏衍经常把人召集到那里。那里人多,来来往往,来开会的人就分开走,不容易被察觉。

李:我读过你的一篇《穷开心》的文章,提到你在共舞台遇到郭沫若、洪深、田汉的事。

吕:有一次,我到那里去,走到一楼大厅,看到了郭沫若、洪深、田汉三个人在门口那儿说话,我就过去叫他们。洪深一见我,就连忙喊:“来,来,你身上有钱没有?”我说只有两万,当时两万是很少的钱。洪深说:“不要紧,够了。给我,我请你们吃饭。”我把钱给了他。他叫了两辆三轮车,我和郭老坐一辆,他和田汉坐一辆,花了两千元坐到西藏路的一品香西餐店。这里菜很贵的,我说这点钱怎么够?洪深说,不要紧,看我的。

我们四人在包厢坐下,洪深就问招待:“你们的那摩温在不在吗?”Number One ,也就是领班的意思。领班来了,一见洪深,很热情地招呼:“洪先生,您回来了!”原来抗战前洪深常来这里,和他们很熟。洪深问:“有什么好吃的?”那摩温说:“洪先生,好吃的还不是您吃过的那几样。”洪深说就要那几样。记得有烟熏鲳鱼几个菜,价钱是很贵的,我那点钱怎么够?悄悄问:“洪先生,这么多菜,我的钱怎么够四个人这么吃呀?”我心里打嘀咕。他说:你别管,放心吃。结果我们吃了很丰盛的一餐西餐。

吃饭时,田汉没怎么说话,基本上是洪深一个人在说笑。一品香的后窗正对着四马路的惠乐里,是妓女窝。我不知道,只看见许多年轻姑娘,就问:洪先生,那里是什么地方,怎么那么多年轻女的?田汉就笑着说:“洪先生知道那个地方,他老去。”洪深说:“现在不能去,是过八月节的时候,会要很多很多钱。过了八月节,我请你去吃饭。”八月节后,他果然在那里请客,我没去,到无锡拍戏去了,是凤子和赵清阁去的。见到我,洪先生还说:“你没福气去,不怪我!”很有意思。

结账时,那摩温问怎么结,洪深说还是老样子。于是,那摩温拿来一张纸条,洪深大笔一挥,写了一个“洪”字,又圈了一个圈,就算记账了。那一万多元洪深是用来付那摩温小费的。我们出来,又没有钱了,就叫一辆出租车,强生公司,四个人一起到北四川路郭沫若家,于立群出来付车费。这就是在共舞台时期出的洋相。

李:听丁聪说过《清明》因为发表一些批评国民党当局的文章和漫画,遇到压力。你们感受到什么,遇到过什么事呢?

吕:我们也遇到一些很严肃的事情。在1947年下半年开始,局势很紧张。开始,我们有个便利条件,与所住的长宁区警方关系不错。这还是在重庆结识的关系。在重庆时,有一次警官学校排演吴祖光的《林冲夜奔》,我去扮演娘子,吴祖光当导演,其他演员都是教官和学员。光复后,不少认识的警官和学生都到了上海,其中一个演员担任长宁区警察局局长,记得他姓赵。我们到上海后,他请我们吃过饭,到夜总会去,不用花钱,他也很高兴可以请明星。

有一天,赵先生来到我家,吴祖光不在,他对我说:“吴先生上了黑名单,告诉吴先生,晚上以后尽量少出去,特别不要到别的区去。在我这儿出了事我还可以保他,在别的地方出了事我就很难帮忙了。”吴祖光回来后,我告诉了他,他嘻嘻哈哈,根本没有当回事。

过了一天,突然来人抄我们楼下,后来知道是一位地下党员的家,幸好他的一台油印机藏在我们家,放在三楼阁楼上的保姆床下,没有搜到什么东西。那个姓赵的又来我们家,说那是给你们颜色瞧的,要我警告吴先生。这次吴祖光重视了,没有再出去,不久,就跑到香港去了。人家都说他是福将。

平静地分手,我仍然很感激他

李:你和吴祖光在一起一共生活了多久?

吕:如果从1944年在“二流堂”住在一起算起,到1950年分手,应该是六年。在这之前只是朋友交往。我回想一下,1943年开始和他来往密切,到46年这四年,我们在一起的时间是他的创作最旺盛的时候。他写了《少年游》、《牛郎织女》、《捉鬼传》、《嫦娥奔月》,好像还改编了《红楼梦》。这四个戏都演出了的。

李:你演出过他的多少戏?

吕恩出演过的《风雪夜归人》,八十年代初重排公演,吴祖光在我留存的节目单上题跋。

吕:我总共演过他的三个话剧:《嫦娥奔月》、《牛郎织女》、《风雪夜归人》,三部电影《山河泪》、《春风秋雨》、《红旗歌》。最后一个就是1950年解放以后新中国的电影《红旗歌》。

李:你们1947年是一起去香港的吗?

吕:他和张正宇、丁聪几个人先去香港,他到香港去,是应大中华电影公司的邀请,要他去导演电影《风雪夜归人》。他好象是和丁聪一起去,也住在一起。请他去的是大中华电影公司,老板蒋伯英。吴祖光请秦怡主演《风雪夜归人》,准备带她去香港,后来秦怡没有去成,这个片子后来给孙景路、吕玉堃演了。先导演的是《阿秀》,是周璇主演的。

李:你什么时候去的香港?

吕:我到北京拍片子,半年后才去。 1947年我到北京,半年拍了两部电影。然后回上海,再到香港。在香港我们住在九龙太子道。多少号忘记了。一直过去就是启德机场。

1948年在香港,左二吕恩、左三吴祖光。

我们在香港租的房子,后来走的时候顶掉。顶了不少钱,一万多港币。那时港币很值钱,两千多可以买一辆奥斯汀汽车。

我没去之前,他写了第一部电影《山河泪》。《山河泪》是他改编、导演,文艺片。我去了后就参加了这个电影的拍摄。他在香港写的第一个电影是《正气歌》,是根据话剧改编的,话剧叫《国魂》。文天祥是刘琼扮演。第二部电影是《清宫外史》,第三部是根据黄谷柳小说《虾球传》改编的《春风秋雨》。那时,吴祖光在香港很红很红。

我在这个公司演了三部片子,第二部是张骏祥导演的《火葬》。拍完之后就是1949年了。

李:在香港和潘汉年、夏衍他们来往多吗?

吕:我和潘汉年认识,但不像吴祖光和他那样熟。我和夏衍很熟,叫他“干爸爸”。他对我也很信任,有些秘密的事情还要我做。1948年中秋前后,拍张骏祥导演的《火葬》,要到北京拍外景。那时淮海战役已经打响了。我要走的头一天晚上,夏衍来找我。过去他每次来都是找吴祖光,谈他们的事,他一来,我就走到一边去。所以,这次,我一看他来了就又要走开。

夏衍马上说:“吕恩,今天你别走,这次我找你有事。”那时从香港到北京,要先坐霸王号飞机船到上海,停一晚上,然后再去北京。他说:你在上海住一晚上,替我办四件事。1,先去找于伶,把他约出来,要他转告阳翰笙,赶紧离开上海,到香港来;2,告诉陈白尘,要他隐蔽起来,这个你可以去通知;3,叫刘厚生等四个人,赶紧到苏北解放区,找什么人联系;4,带一封信给王苹,这封信是已经到了解放区的宋之的写给妻子王苹的,先带到了夏衍手里。

我们剧组到北京拍外景只有四个人,我、白杨、陶金,还有美工秦威。一个多月后,我回到香港,夏衍拍拍我,说:“吕恩,干得不错!”我说:“干爸,奇怪,你怎么要我干?怎么不要白杨干,她比我细心。”夏衍说:“你糊涂,胆大。”他真教我怎么做。去上海前,他说带那些东西,不要让海关的人查,宁愿多送钱。不要患得患失。一封信我藏在内衣里面。他说以后还让我干。

李:你和吴祖光分开是什么原因?什么时候?

吕:我们分手主要是生活习惯不同。我这个人脾气挺怪的,他后来越来越红,名声越来越大。和现在的演员不同,我那个时候不想靠着导演上去。我要上去,要靠我自己的演技、靠自己本事上去,不能靠丈夫的关系上去。他越是红,我就越不习惯叫我“吴太太”,我不知道是叫我,香港那个地方喜欢这样称呼,而我喜欢人家叫我“吕恩”。

吴祖光这个人有一个好处,人缘很好,随和。他不像张骏祥,张骏祥脾气大。吴祖光是什么人都能交,各种人物都能交。吴祖光的朋友真多!

他女朋友也不少,当然和凤霞结婚之后不一样了。在我之前,他有一个女朋友,和新凤霞样子不一样。她大大个子,是打篮球的,是他在北京孔德中学的同学。在重庆他们也是挺好的,我们也经常来往。

我们是在拍《虾球传》时决定分手的。后来,我还参加拍摄他的《红旗歌》。我们是很友好地分手。我们没有孩子,也没有什么财产纠纷,没有吵。我们两人分开,夏衍和那些朋友他们都理解。夏衍说:他们性格不一样。

年轻时的吴祖光与新凤霞。

晚年吴祖光与新凤霞。

李:你怎么看待他后来和新凤霞的婚姻?

吕:我觉得他最后找到新凤霞,是找对了路子。为什么呢?吴祖光他喜欢北京的生活气氛,那种调子。我比较海派一点儿,他和丁聪都喜欢京剧,在上海时,他们带我去听京剧,有一次我们三个人看麒麟童的戏,看着看着我就睡着了。他就说:对牛弹琴!我就说:“下次别带我去看了,带我跳舞去。”这样,我们时间长了就不行。

李:你们分手后就离开香港了?

吕:我跟他分开是在1950年演完《红旗歌》之后,他是1949年7、8月份回到国内的,我是1950年初回来的。

我先从香港到长春,后来到北京就分开了。

在香港我们其实就分开了。开始他不愿意分,说国内的事情还是回到国内去解决。回国后,我又参加了他导演的电影《红旗歌》。拍完之后,我就到了北京,进华北人民革命大学政治研究院,上了一年学。后来,他从东北回到了北京。回来之后,他比我先结的婚,1950年。他结婚时我们也是礼尚往来,我送了礼,但我没有去。

李:离婚后还有来往吗?

1956年全国第一届话剧汇演,吕恩与波兰、捷克、罗马尼亚代表团团成员、吴雪一起游颐和园。

吕恩五十年代扮演《雷雨》中的繁漪。

周恩来、邓颖超观看人艺话剧《骆驼祥子》,与扮演虎妞的吕恩见面。

吕:他还来看过我。我在西苑革大学习的时候。那时我抽烟,他送我一条烟。他问我:“你知道今天是什么日子?”我说不知道。他说:“今天是你的生日。”我都忘了。我们一起到颐和园去,当时我就提出来,我们的关系已经结束了,以后你不要单独来看我。他说:“为什么呀?朋友还是可以的。”我说:“我不要。你现在的婚姻很美满,我知道。新凤霞很爱你,爱情是眼睛里容不进沙子的。我就不要做那粒沙子。我们以后在大众的场合见面是可以的,就不要单独见了。我拒绝了他,以后我们就没有再单独见过。

除了吴祖光以外,我和他的父母,还有兄弟姐妹都很好,到现在都来往。除了吴祖光,像吴祖康、吴祖强、吴祖昌我们都来往,叫我“吕姐”。他的姐妹在昆明的、福建的,到北京来总是要找我。我们成了好朋友,整个吴家,FAMILY都是我的朋友。很有意思。

李:有一次你说过你们之间有过一个疙瘩。

吕:是这么回事。1949年我们分手,他从香港回来时,经济上非常不行。那时导演接戏按整部戏的标准领取费用,演员则是按月拿薪水。一部戏拍得时间长了,导演的钱反倒没有我们当演员的多。比如说一个戏导演拿一万元,一个月是这么多,半年也是这么多。当时张骏祥和白杨在一起,他就说:“我穷得要死,白杨富得要命。”吴祖光和我是这种情况,虽然我没有白杨拿得多,但旱涝保收。他已经用光了,要回去。我们把房子抵掉了,有几千块吧,我都给他了。还是不够,我就买了一个莱卡相机送给他,很贵的。

我说:“吴祖光你走了,我送你一个照相机。为什么要送呢?你是当导演的,回去后拿来拍戏采景用。”除了相机,还有一套辅助设备。他也挺感动的。后来,他和新凤霞结婚,人家告诉我,要在欧美同学会那里举办婚礼,两个人没有多少钱,把我送他的相机卖了用来请客。我心里不老忍的。心想我是为你工作送你的,结婚干吗卖了,多可惜呀!我不痛快,后来我告诉郁风,她批评我心眼太小。她说:“送给他的东西就是他的了,他爱怎么的就怎么的?”我想想也是,我送给他了怎么能限制他呢?所以现在也觉得没什么。

李:和他分手后你自己的生活怎么样?

吕:我后来结婚的先生不是文艺界的,他是胡蝶的堂弟,叫胡业祥,是国民党空军飞行员,打过二战,打过日本人。后来参加起义,改行了,不用第一技术,让他用第二技术——英语,到体育总局当英文翻译。前两年去世了。我们有一个儿子。

1996年,新旧“二流堂”朋友,在位于北京图书馆由志愿军战俘张开办东坡酒家聚会。左排前起:吴祖光、丁聪、杨宪益、黄苗子、郁风、沈峻、潘耀明、李辉;右排前起:范用、华君武、姜德明、华君武夫人、邵燕祥、吴祖光女儿吴霜、张 夫人、应红、谢文秀、张 。

李:我见过你先生。大概1996年,那次在夏衍家“二流堂”老人们聚会,我也参加了,你和先生一起来的,吴祖光也来了。那是我第一次见到你。他和田汉在反右中的矛盾你了解吗?你有没有因为他的事情遇到麻烦?

吕:分手后我们就没有什么关系了。除了老朋友,他的新朋友我后来就淡出了。他在电影界,我在话剧界,隔行如隔山。北影属于中央部门,人艺属于北京市,一些活动也不在一起。偶尔有文艺界联欢活动,会碰到吴祖光和新凤霞,但都是寒暄。我这个人是淡出的人。他和田汉的矛盾我不知道。反右时我正坐月子,过后才知道吴祖光在文联礼堂挨斗了。鸣放时一次活动也没参加,一次会也没有参加。我的许多朋友都成了右派,我要是参加了活动,恐怕也跑不掉。人艺的领导来问过我,批判吴祖光你有什么事情要揭发的?我说,我没有什么。

李:许多年过去了,你能再说说你对他的印象吗?

吕:吴祖光是个天才,才思敏捷。我跟他说,你怎么不用功,他说用不着用功。他说:“我奶奶是有学问的人,我小时候,她坐在炕上,盘着腿,拿一大堆铜钱,要我背古诗,背一首拿走一个,把这一堆拿完就可以出去玩。”他就是这样练出来的,童子功好。

这个人有意思。说他神童不假,我看他写东西不痛苦的,玩着玩着就写出一个剧本。人家写东西都得构思呀,他不,脑子确实好用。后来变成一个痴呆真是可惜可怜。

吴祖光还有一个特点,打抱不平,见义勇为,同情弱者。我记得在剧校时,有一个工友,叫老黄,大大的个子,农村来的,我们女孩子们调皮,都叫他“奥塞罗”。学校在江安,我们后来到了“二流堂”。那时重庆经常抓壮丁,他来找吴祖光,说家里回不去了,回去要抓他的壮丁。吴祖光就把他留在“二流堂”当男佣,替我们挑水,做饭。还有一件事,他们家在江安时,他家里的一个佣人,是个男孩子,被抓壮丁,他去抢回来,把保长他们痛骂一顿。打抱不平。

李:他的这一特点一直延续到晚年。他和超市打官司的事情你知道吗?

吕:我知道这件事,花费了他不少精力。他就是这个特点。

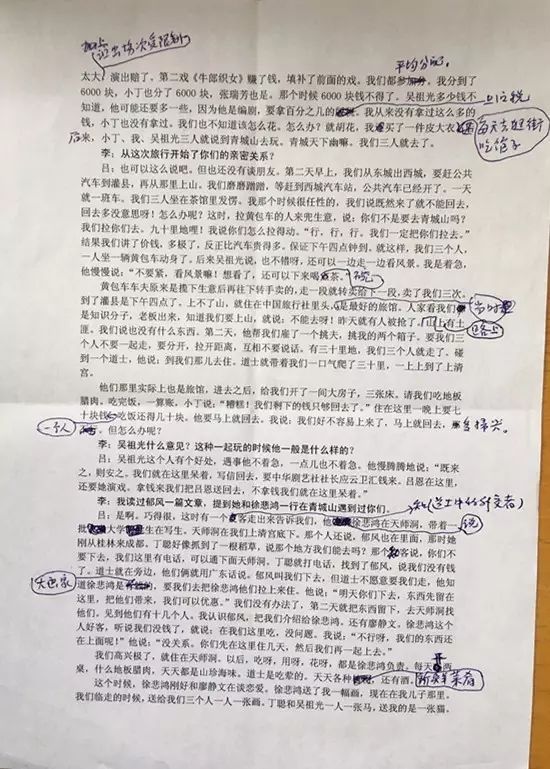

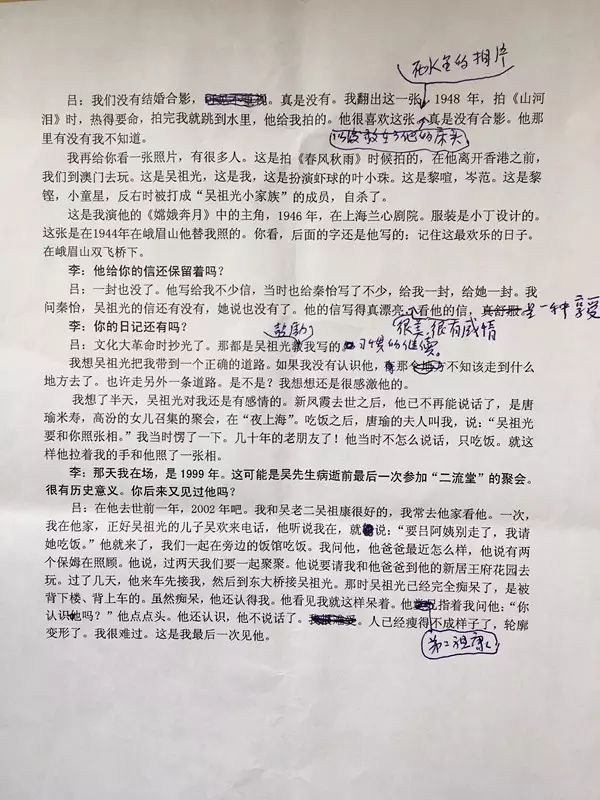

李:你保留有和他一起的照片吗?有结婚照吗?

吕:我们没有结婚合影照,可见不重视。真是没有。我翻出这一张,在水里的相片。1948年,拍《山河泪》时,热得要命,拍完我就跳到水里,他给我拍的。他很喜欢这张,以后放在了他的床头。真是没有合影。他那里有没有我不知道。

我再给你看一张照片,有很多人。这是拍《虾球传》时候拍的,在他离开香港之前,我们到澳门去玩。这是吴祖光,这是我,这是扮演虾球的叶小珠。这是黎喧,岑范。这是黎铿,曾是有名的小童星,反右时被打成“吴祖光小家族”的成员,自杀了。

这是我演他的《嫦娥奔月》中的主角,1946年,在上海兰心剧院,服装还是小丁设计的。这张是在1944年在峨眉山他替我照的。你看,后面的字还是他写的:记住这最欢乐的日子。在峨眉山双飞桥下。

李:他给你的信还保留着吗?

吕:一封也没了。他写给我不少信,当时也给秦怡写了不少,给我一封,给她一封。我问秦怡,吴祖光的信还有没有,她说也没有了。他的信写得真漂亮,很美,很有感情,看他的信,是一种享受。

李:你的日记还有吗?

吕:文化大革命时抄光了。那些都是吴祖光鼓励我写的,我还养成了写的习惯。

我想吴祖光把我带到一个正确的道路。如果我没有认识他,那不知该走到什么地方去了。也许走另外一条道路。是不是?我想想还是很感激他的。

晚年吴祖光。李辉 摄。

我想了半天,吴祖光对我还是有感情的。新凤霞去世之后,他已不再能说话了,是唐瑜米寿,高汾的女儿召集的聚会,在“夜上海”。吃饭之后,唐瑜的夫人叫我,说:“吴祖光要和你照张相。”我当时愣了一下。几十年的老朋友了!他当时不怎么说话,只吃饭。就这样他拉着我的手和他照了一张相。

2000年,吴祖光最后一次与老朋友聚会。前排左起:吴霜、吕恩、丁聪、高汾、唐瑜、黄宗江、范用。后排左起:沈峻、郁风、张宝林、唐瑜夫人吕德秀、高集、吴祖光、高宁、夏衍儿子沈丹华的夫人、黄苗子、夏衍女儿沈宁的儿子赵双、沈丹华、阮若珊、邵燕祥、沈宁、应红。李辉 摄。

拍这张合影时,只有吴祖光目光一直看着吕恩。

李:那天我在场,是2000年。这可能是吴先生病逝前最后一次参加“二流堂”的聚会。很有历史意义。你后来又见过他吗?

吕:在他去世前一年,2002年吧。我和吴老二吴祖康很好的,我常去他家看他。一次,我在他家,正好吴祖光的儿子吴欢来电话,他听说我在,就说:“要吕阿姨别走了,我请她吃饭。”他就来了,我们一起在旁边的饭馆吃饭。我问他,他爸爸最近怎么样,他说有两个保姆在照顾。

病后的吴祖光。后为邵燕祥、范用。李辉 摄。

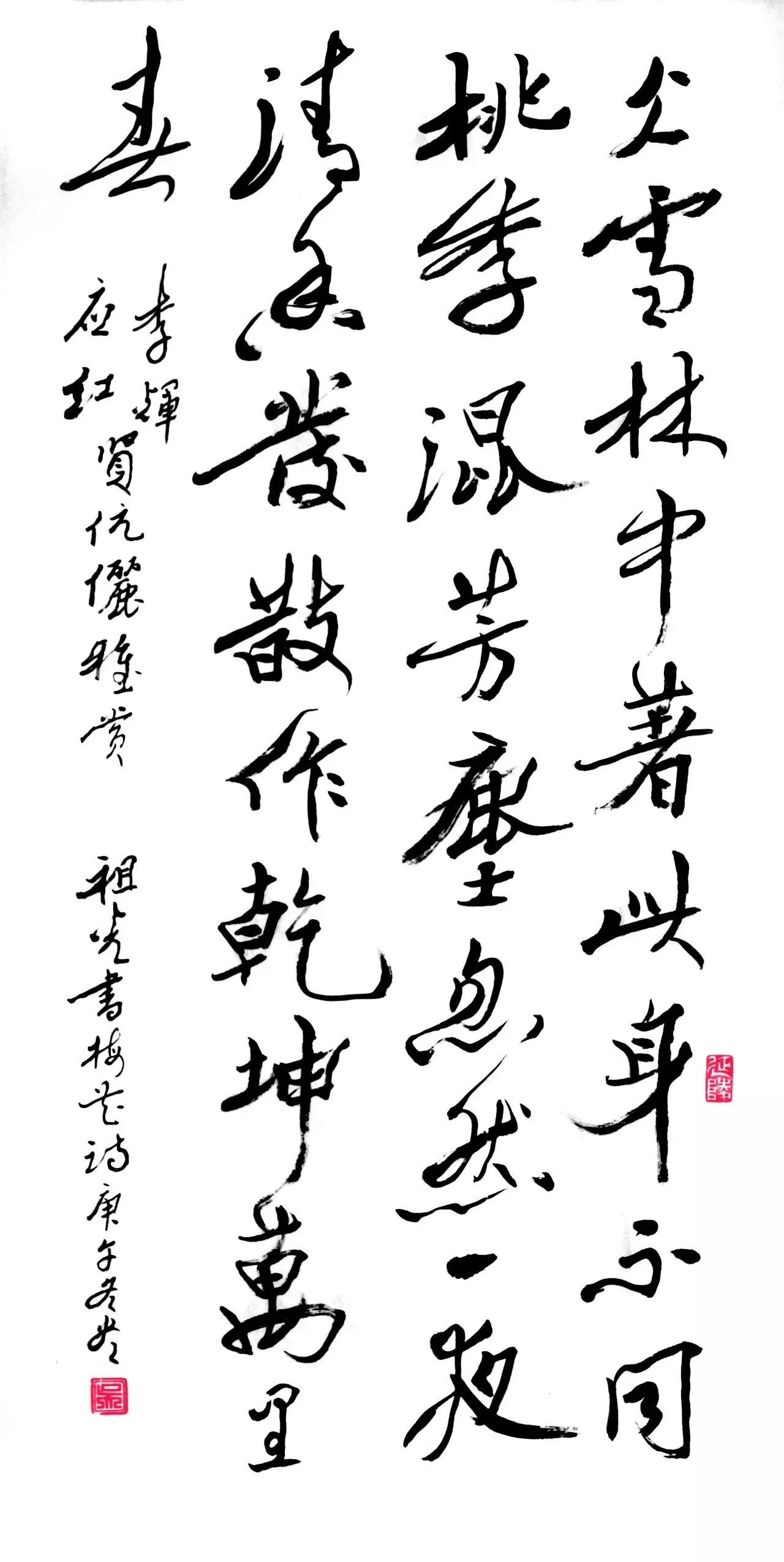

吴祖光书赠李辉应红之一。

吴祖光书赠李辉应红之二。

他说,过两天我们要一起聚聚。他说要请我和他爸爸到他的新居王府花园去玩。过了几天,他来车先接我,然后到东大桥接吴祖光。那时吴祖光已经完全痴呆了,是被背下楼、背上车的。虽然痴呆,他还认得我。他看见我就这样呆着。他弟弟祖康指着我问他:“你认识他吗?”他点点头。他还认识,他不说话了。人已经瘦得不成样子了,轮廓变形了。我很难过。这是我最后一次见他。

吕恩校改对谈内容之一。

吕恩校改对谈内容之二。

吕恩校改对谈内容之三。

吕恩小传:

吕恩(1920-2012),本名俞晨,中国著名戏剧表演艺术家。江苏省常熟人。

1938年考入国立戏剧专科学校,1941年毕业。先后在重庆、上海、香港、北京等地从事话剧、电影演艺事业。建国后为北京人民艺术剧院演员。一生演出了数十部话剧和一些电影作品。

其中,她创造的蘩漪(话剧《雷雨》)、白口袋(电影《骆驼祥子》)等形象,是其表演艺术的代表作。

吴祖光小传:

吴祖光(吴召石、吴韶)(1917-2003),当代中国影响最大、最著名、最具传奇色彩的文化老人之一,江苏常州人,著名学者、戏剧家、书法家、社会活动家。

主要代表作有话剧《凤凰城》、《正气歌》、《风雪夜归人》、《闯江湖》,评剧《花为媒》,京剧《三打陶三春》和导演的电影《梅兰芳的舞台艺术》、《程砚秋的舞台艺术》,并有《吴祖光选集》六卷本行世。

-END-

六根者谁?

李辉 叶匡政 绿茶 韩浩月 潘采夫 武云溥

醉能同其乐,醒能著以文

微信号:liugenren

长按二维码关注六根