又是一年择校季!

不得不说,今年的国际教育圈,如同今天的上海天气一般,从倒闭、合并、扩招到海外建校,历经大风大雨。

今年诸如平和金鼎、世外青浦等一梯队国际学校新校区正式投入使用,此外还有WLSA嘉定、领科松江等新校区也在筹备,随之而来的是头部学校扩招,招生名额增加;

另外越来越多国际学校向海外进军,除运营了即将满两年的美国世外,惠灵顿(中国)也在今年于旧金山湾区成立首所海外学校。

与此同时,今年家长们也陆续得知一波国际学校倒闭,其中不乏深圳厚德书院、北京房山诺德安达等知名学校。

在消费降级的大背景下,

中产家庭要怎么去挑选一所稳定且高质量的国际学校

?扩招的头部学校,教学质量是否会下滑?一路体制外or两条腿走路,升学路径要怎么做好平衡?

为了帮助更多择校家庭厘清择校底层逻辑,

11月2日(也就是明天!!!)14点!

我们邀请到

协和、平和、WLSA、光剑、德闳、宏润博源

6所学校校长&招办主任做客现场,为大家拨开迷雾,指点迷津,由表及里深度解读:

-

巨变中的国际教育,如何规避择校风险?

-

不确定的升学之路,怎样保证“两条腿走路”?

-

IB遇冷?AL贬值?散装AP?解密3大主流课程

-

怎样准备,才能升入沪上一梯队名高中?

随着台风过境,

明天周六上海将迎来晴朗好天气☀

!在雨过天晴的午后,欢迎各位家长加入本次上海名校长论坛活动,共同探索教育新思路。

名校长论坛活动下半年仅一次,分为上下两个圆桌,深入探讨上述问题。欢迎大家扫码预约👇

(活动收取9.9元小小押金,用于确认人数,我们方便提前准备茶席和物料,结束后,会原路退回)

每个家长都希望尽自己最大的努力,给孩子提供一个最好的教育。许多家长也对教育有着太多太美好的期待,期望通过教育改变孩子的一生。但教育真的有那么神奇的功效吗?

在活动开始前,我们先读一读本次嘉宾——资深国际教育领域专家

雷冬冬校长

之前的采访文章

:

关于教育,家长们不得不知道的几个事实。

留英数学博士雷冬冬女士自2005年回国后,参与创办了两所成功的国际高中,尤其是2011年出任

上海光华学院剑桥国际中心

(简称:光华剑桥)的校长后,短短6年,她带领自己的团队,把一所全新的学校打造成为上海滩最具经验,最具潜力,最具口碑的国际高中之一。她的女儿、女婿也均毕业于牛津大学,因此,她在业界被人亲切地称为“牛津妈妈”!

雷冬冬自始至终坚持一个理念:

教育就是帮助孩子成为最好的自己。

她经常告诉孩子,我们不会让你做自己做不到的事,也不会把你与其他孩子比较, 我们希望你们能做自己,并通过努力,做最好的自己。

她接触过不少在各行各业颇有成就的家长。虽然他们的事业非常成功,但有时面对自己的孩子,常常感到束手无策。不少家长由于缺乏对教育的了解,一直感到焦虑和担心,有的家长也对教育寄予了一些不切实际的期望;更有家长,由于不懂教育的规律,好心办了坏事。

雷冬冬说:

有些事情,可以通过教育来改变,但有些事情,教育也无能为力。做父母是一场恒久而弥新的修行,让我们从下面这几个方面,

跟随雷冬冬校长

一起探寻教育的本质,找寻教育的规律,揭开教育的真相:

教育有“不美好”的一面。

教育除了培养人,还用来筛选人。一个国家的人才选拔方式是由民族文化和社会制度衍生出来的,而不是靠教育部门单方面“设计”的。

好教育都是“应试”的。

一旦考评指标量化,教育就变得应试。其实应试并不可怕,过度应试才是偏离了教育的本质和方向。

许多家长的焦虑,都是自找的。

孩子喜欢什么,擅长什么,甚至学习成绩,可能在出生时就已经确定。接受一个并不完美的孩子,也是父母的一种修行。

大部分的补课是浪费时间,浪费金钱。

补习就像用“抗生素”,如果一生病就用抗生素,人的免疫功能就没法得到锻炼。如果孩子学习一有困难,就去补习,就剥夺了孩子培养学习能力的机会。

管得越严的孩子,长大越没有出息。

“管”要有个度。那些真正成才的孩子,大多有一个比较宽松的家庭氛围。

让学校给学生做职业规划,这是个伪命题。

今后的社会分工一定是越来越细的,人只有做自己喜欢和擅长的事,才有成功的可能。

▲光华剑桥的学生们。

教育是一个传递做人智慧,培养做事能力的过程。我们一直谈的是教育美好的一面,

但其实教育的功能除了培养人,还用来筛选人。

一对从小两小无猜的玩伴,经过教育的洗礼后,就各自有了截然不同的人生起点。

家长为什么会担心,会焦虑?为什么有的家长宁愿倾其所能,也要为自己的孩子选择最好的教育?那是因为很多人怕自己的孩子输在起跑线上。

中国的高考备受诟病,究其原因,就是这种完全靠分数的选拔方式,不能完全把那些最为优秀的人才筛选出来。人们为了一种更加“精准”的选拔方式,不断尝试,不断改革。但其实这是一个无解的难题。不可能有一种让所有人都觉得公平公正的选拔方式,每种方式都有利有弊。

任何一个国家的人才选拔方式,是由民族文化和社会制度衍生,而不是仅仅靠教育部门单方面

“

设计

”

出来的。

高考制度可以改的更合理,但无论如何改,估计难以从根本上给学生减负,难以去掉过于应试教育的痕迹。不能量化的选拔标准,在目前的中国是无法落地的。

▲光华剑桥的学生在毕业典礼上。

也许中国的大多数学生和家长对应试教育比较反感, 但是所有好的教育,都有很浓的应试成分。

因为教育是用来筛选学生的,因而产生了评价体系,为了让评价体系不受太多的人为因素影响,就必须有量化的考评指标,

一旦考评指标量化,教育就变得应试。其实应试并不可怕,但过度应试就偏离了教育的本质和方向。

学生进入国际课程体系,其实一样要读书,一样要考试。有人诟病 A-Level就是洋高考,比较教条。但是,A-Level体系其实是非常遵循教育规律的,它虽然也应试,但并不过分。

为什么中国的孩子要刷那么多题,学习那么辛苦?这是因为在中考和高考中必须

分分必争

。孩子们往往为了提高10-20的总分,或是补习一些自己不擅长的科目,占用几乎所有的业余时间,从而使得我们的教育变得过于应试。

在A-Level课程体系中,83与88,93与95分并没有区别,因为同属一个等级范围。所以学生们就不必为了提高几分而拼命刷题。

再者,A-Level的自由选课机制,让所有学生都可以扬长避短,选择自己最擅长和喜欢的科目就读,不必再花大量时间去补那些自己的“短板”科目。雷冬冬校长认为,

A-Level的课程设置和考评体系,值得中国教育进一步改革借鉴。

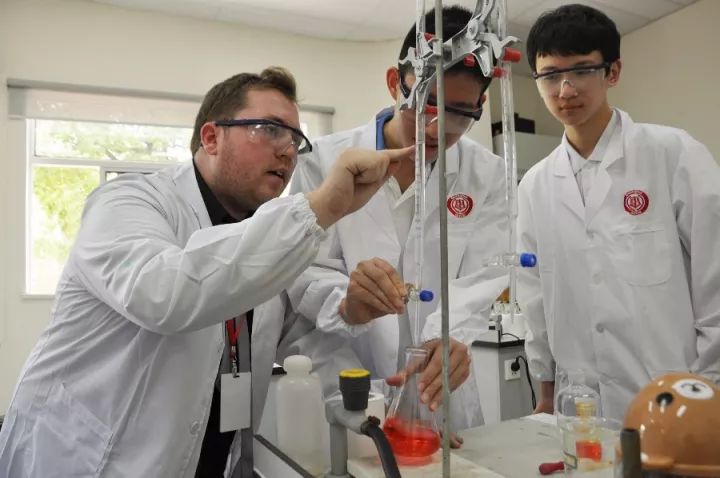

▲学生们在外教指导下做实验。

家长们对教育的焦虑多半来自三个方面,

一是怕孩子的表现达不到自己期望值的焦虑

;

二是

“

抉择

”

问题上的焦虑,

三是怕孩子输在起跑线上的焦虑

。

孩子是上帝赐予的礼物,他老人家事先并没有与父母商量。有的父母比较幸运,得到一个达到或超出自己期望值的孩子。但大部分父母,可能在孩子上学以后,都有或多或少的失望。

有不少父母一直希望把孩子变得像他们期望的那样,但几乎没有一例成功。也就是说“江山易改,本性难移”,孩子喜欢什么,擅长什么,甚至在班级排名是第几梯队的,可能在出生的时候,就已经确定。

接受一个并不完美的孩子,也是父母的一种修行。

由于教育的多元化,家长们面对种种选择的时候,心里并不笃定。在这里,有几个原则可以与大家分享一下:

一是任何一种教育如果不能很好地让孩子成人后,在中国更加自如地生活和工作,那一定不是一个

“

更好的教育

”

。

教育的中国根和教育的文化自信是底线。

其次,优质的教育资源在任何一个国家都是稀缺的。

如果你的孩子有幸上了那些人人梦寐以求的“名校”,那祝贺你。但大部分孩子是进不去这些名校的。这个时候,就需要我们调整心态,比成绩更重要的是孩子的三观,家庭教育其实才是每个孩子真正的”私人定制学校“。

“怕自己的孩子输在起跑线上的焦虑”,只有家长自己才能化解。雷校长经常

对孩子们说,

对家长说,

其实如果人生一定要谈输赢成功,往往起点并不重要,最终要的是在拐点处的抉择。但是,想要做到在众多家长紧张氛围的“包围”下独善其身,也不容易。家长盲目跟随大流,给自己的孩子报各种补习班,希望看到孩子所有课余时间都在学习,往往培养不出一个有见识,有想法,有能力的孩子。

现在的课外补习,已经成为学生生活的一部分。光华对新生(初三毕业)进行过一次调研,只有15%的学生完全没有参加过补习,45%的学生表示他们经常补习。

补习就像用“抗生素”,如果孩子一旦生病,就用抗生素,那他的免疫功能就不可能有机会得以健全。补习也是一样,如果孩子学习一有困难,就去补习,就剥夺了孩子培养自己学习能力的机会。

补习也像吃补药,短期有效,长期无用。

倒不是说完全没有必要补习,如果要补习,也是对学校教学内容的一些补充。有些家长,为了让孩子不输在起跑线上,利用假期,把下学期的课程先在补习机构上一遍。这样做的结果,

一是学生不习惯大课堂的教学,总是期望一对一;

二是孩子上课不认真听讲,因为已经学过,没有兴趣;

三是家长浪费了自己的金钱和孩子的时间。

有的家长也说,如果我的孩子不补习,就考不进他/她想进的学校。但这些家长需要知道的是,考进一个心仪的学校固然重要,但

更重要的是孩子还需要在心仪的学校里,跟得上,能毕业。