文 | 铭谦

种菜,一种兼具“接地气”与“田园牧歌”特质的行为,如今又多添了一重连接现实与未来的“科技感”。

当种菜这件小事与能源、AI、机器学习这些科技前沿理论相结合或许会产生“火星撞地球”般的神奇效果——农学与工学思维激情碰撞,灵感迸发。

远在千里之外的南极之地,在这片“白色荒漠”之上,整个陆地95%以上的面积都被白雪和冰川所覆盖。“吃菜难”问题因为温室蔬菜实验室的搭建而被完美解决——在令一众“邻居”艳羡的中国科考站,每天都能有1公斤左右的大丰收,草莓、生菜、西红柿、韭菜等二十多种蔬果种类应有尽有。

将视线拉到近在咫尺的上海崇明,一个个ARK全气候型集装箱整齐排列,它代表着现如今植物工厂的最高形态,集机械工程、植物病理、植物生理、光学等交叉学科于一体。只要连上手机APP,无需亲自“耕种”就能完成全方位的精准调控。将农田“搬进”城市,四支中国顶级农学团队正在开展一场持续90天的特殊“春耕”竞赛。

最大程度突破空间的限制,破解农业生产受资源制约的难题,植物生长的边界从浪漫化的想象不断照进现实。

▲ 上海崇明,光明母港垂直农业研究中心四个集装箱整齐排列。莫斯提

|摄

▲ 上海崇明,光明母港垂直农业研究中心四个集装箱整齐排列。莫斯提

|摄

农业如何从一座孤岛上诞生?

这个“假设性”提问构建出了一个巨大的想象空间。作为本次晋级光明多多垂直农业挑战赛暨第三届多多农研科技大赛的四支决赛队伍之一,来自上海交通大学的师生有着不一般的大胆“创见”。

海岛,通常情况下缺少淡水与电力,无法维持人类正常生存所需的蔬菜供给。而上海交大队通过三个子系统的搭建,试图将“不可能”变为“可能”:首先是太阳能海水淡化系统,其次是植物种植系统,第三则是一个“最强大脑”,需要对整个系统进行智能控制,从而实现太阳能供电带动水泵及传感器与控制阀门,不断调节土壤的酸碱度。目前“无能耗的海上自维持蔬菜种植平台”的这三个系统都已成功跑通,这也意味着条件不容乐观的荒岛生存完成“绝地求生”。

农业从来都不应该是座孤岛。

作为一支自称“从来没有种过菜的队伍”,却对于本次大赛培育一种全新的“水果生菜”品种Crunchy(翠恬)颇有信心。“现代化的农业应该吸引不同背景的复合型人才参与,不断发挥‘相乘’效应。”在启动仪式的介绍会上,上海交大项目组的鲍华教授如是说。

这支由上海交大鲍华教授牵头的队伍就有2名副教授、副研究员,1名博士后,2名研究生,将拥有工学、农学、市场营销和推广等各个背景的人才集结在一起,实现跨界、跨学科、跨领域所带来的多样化的交叉点,让“传统”农业变得不再“传统”。

▲ 上海交大“生生不息”团队在集装箱前合影

(图为受访者

供图

)

▲ 上海交大“生生不息”团队在集装箱前合影

(图为受访者

供图

)

作为团队的领军人物,鲍华教授的主攻研究领域为微纳米尺度的热量输送及能量转换,他的研究在热电转换和微电子器件散热等领域有着重要的应用价值。近年来,他“开疆拓土”将自己专长的应用场景拓展到了农业上。

“我出生在武汉,第一次对农业有概念是在美国留学的时候。中西部地广人稀,开车经过一片片巨大农田,只看见大型收割机和喷洒农药的机器在工作。”作为教育部批准的12所未来技术学院之一,上海交通大学溥渊未来技术学院的成立令他得以在能源专业领域深耕,他敏锐地捕捉到了农业与能源间相依相存的紧密关系。

和鲍华教授经历相似,出生于上海的顾骁坤副教授本科毕业于清华航空航天学院,而后去美国继续深造,如今已是机械工程与自动化领域的大拿。而被亲切称为“查博士”的查凌雁,毕业于中国农科院,是团队里唯一根正苗红的植物工厂专家。3位90后成员则是攻读低碳能源领域的硕士生焦隆、攻读能源系统优化工程的硕士生熊元科,还有为团队市场化落地筹划的营销人才孙思捷。

作为队伍里最年轻的成员,1999年出生于法国的熊元科从小就听老师强调:法国的土地蚯蚓数目逐年减少,成因是农药的依赖性使用,土地产量与土地活力成反比。事实上,这已成为全世界迫在眉睫的土地问题。祖籍云南的他又在家乡这片神奇的土地上见证到了生物多样性之美。作为数学工程师的后代,在这位工科生的眼中,集装箱就如同一个小型的建筑,在空间中实现能耗优化是一个颇有挑战性的创新领域。

“垂直农业是最接近于工业的一种生产形式,我们会把集装箱看作一个建筑,将过去积累的建筑能源控制经验运用到集装箱垂直农场上。”正如鲍华教授的解释,工科思维让生菜种植有了新的一重解法。

事实上,团队内部始终上演着工科与农科的“相爱相杀”。在一场场头脑风暴中,因工科阵营人数明显占优,显得更有“主导地位”。

在一次对于环境的控制观察植物及其后续生长情况的讨论中,在工科生的眼中:植物的外在环境都是可以定义、可改变的参数。而“势单力薄”的查凌雁博士则更倾向于“看天吃饭”的“不可控”性,对单一数据的改变存疑,因为通过大数据分析来找寻内部规律的方法在农学的实际应用上会可能会遭遇数据采集和数据浪费的瓶颈,“100棵树可以解决的问题,实际要种10万棵树才能验证”。

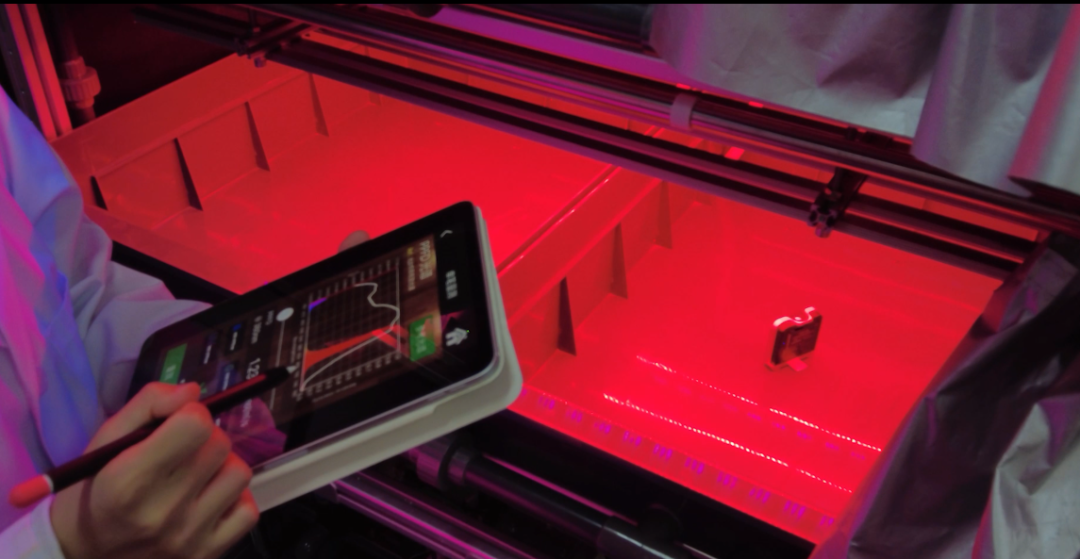

▲ 上海交大“生生不息”团队在绿色能源利用、自动控制和机器学习算法方面有着深厚的积累

▲ 上海交大“生生不息”团队在绿色能源利用、自动控制和机器学习算法方面有着深厚的积累

农业显然是一个巨大的试验田,而非一串工整的数据代码,但在诸多不确定之中,所有人都在努力探寻着隐藏在地下的“宝藏”,将复杂的问题不断简化,这种工科思维也一定程度能够帮助修正植物经验主义。

“我们的优势在于更为系统化的思维,以及在降低能耗方面的突破”,作为团队的“带队者”,鲍华教授赞同同时运用工科与农学“双驱”思维看待问题。一切的科学突破或许并非凭空出现,当技术不断累积,结果就变得水到渠成。而这群跨学科人碰撞所产生的“火花”也让这场比赛变得异常有看点。

生长,是万物的本能。

得知从30支初赛队伍中脱颖而出,拿到决赛入场券后,团队成员都觉得这一刻既开心又信心满满,振奋的消息令他们更全情投入到下一阶段的准备之中。用机器学习及AI的技术完成算法不断的自我迭代,这个过程犹如生菜一茬茬不断冒头的生长状态,“生生不息”的队名由此诞生。

一寸一寸生长,最后收获果实,这种踏实感和成就感,让人们发自内心地感到欣喜和被治愈。这也是植物与人类最朴实、最底层的情感共通。

在认知所及的农业范畴里,生长需要一定的条件,“向阳而生”也显明了光的决定性作用。而本次大赛最大的看点即是:在没有土壤与日照的条件下,参赛团队需要精细调控每一株作物。单单光照这一个环节,光周期、光谱、光量子密度三个要素如何搭配就极大程度影响作物的产量与品种。“光、温、水、肥、气”,五大元素叠加起来的控制难度更可谓是指数性增长。

“晨兴理荒秽,带月荷锄归”,春种、夏长、秋收、冬藏的不间断循环将个体与自然联结,让人们应天顺时,耕作有节。事实上,现代农业或许不用这么“辛苦”,眼巴巴地看着土里长出金疙瘩,通过营养液配方、光配方、环境调控、植物模型、智慧种植等相互配合,就能“开花结果”。但如何在产量、品质、能耗三者间做出取舍,则需要“平衡”的艺术。

▲ 集装箱垂直农场及内部基础配套设施。空豆

|摄

▲ 集装箱垂直农场及内部基础配套设施。空豆

|摄

植物工厂里的生菜蓄势待发,即将经历一场激动人心的“赛博生长”,这背后也大有玄机。与“能源”有着不解之缘的上海交大“生生不息”团队誓将节能减排进行到底,在他们看来植物工厂面临最重要的制约是能耗问题,光源和空调占植物工厂能源消耗的95%,减少自然变量的不确定性,充分利用自然能源,他们将向着“产量提高40%,能耗减少25%”的目标突破。

在对于植物工厂颇有研究的查凌雁博士看来,除了考虑作物模型和叶菜种植的问题外,团队将融合人工智能技术和控制策略,精准地匹配生菜生长所需要的光照、供水、环境温湿度等条件。

可再生能源“牵手”农业,让他们的目标并非“空中楼阁”。通过优化光源配备和气流组织,让气流和温度分配得更加均匀,同时在团队研发的光学新材料的“加持”下,实现光照的均匀化和光能的高效利用,拟在保持生菜产量和品质的情况下尽可能降低能耗,提高能源利用效率。

其他三支队伍也将各显神通:有人帮助中国科考队在南极种菜;有人种出来的菜,品质好到可以供应奥运会;还有人本身就是研制植物工厂硬件的“领头羊”。