当「富二代」或者「软饭男」一直是我人生的两大夙愿,看哪个能实现了!

希望我妈努力,因为目前我的自身实力和条件还不允许我软饭硬吃。

大家好,欢迎来到面基。

我又来录单口了,本期主要想和大家聊聊几个让我印象深刻的、慢慢变富的小故事,我自己觉得呢,它是几味良药。

但是,在开始吃药之前,我得喂大家一个药引。

它也是促使我做这期节目的最大动力。

本来呢,《中产》那期我是准备歇它十天半拉月的,太累了。

结果那期之后,有天我和我妈吵架了,而且吵得很厉害,主要是我单向输出,我一直在说她。

这次吵架就是本期节目的药引,很个人啦,也没啥意思。

但它能很好地引出我真正想和大家分享的故事,让这些故事的疗效更好。

其实,在我这,这期节目其实是为我妈做的,我希望用这种方式好好和她沟通下。

因为杨女士(也就是我妈)是我的粉头,每期节目她都会听不止一遍。

所以我想用这期节目劝劝杨女士,PUA她。

我和我妈吵架的原因非常莫名其妙。

前几天我回沈阳老家呆了三天,回京的时候,我不小心把杨女士的鼠标链接器给带走了。

然后我妈她又用不惯笔记本的触控键盘,于是大早上8点多给我打电话,我那时候还没睡醒呢,上来就挨一通埋怨。

我就说,哎呀,别磨叽了,我给你寄回去不就完了嘛。

然后老妈知道我爱用顺丰,她也没想那么多,就特意嘱咐了一句:你别用顺丰,找个便宜快递。

就因为这一句话,就因为这件小事,我就来火了,就特别生气。

于是我就跟她发火了:

我说:妈,问题的关键,根本是快递费是10块钱还是18块!根本不是!

我这么大反应,是因为我不想再因为几块钱,几十块钱的消费差别在心里自我评价,自我攻击了,这太内耗了!

我就是因为这个生气的。

反正,我那天就和我妈爆发了。

我给大家重现一下哈!

我在电话里非常严厉地和我妈说:

妈,你不能把这些东西传导给我,花10块,还是花18块,对你来说很重要,因为你的主要任务就是生活,关心的都是生活细节,你擅长这个,你经验丰富。

但是,我!还有我老婆,我们主要关心和纠结的都是工作!

「生活」这件事对我们而言,本来就很奢侈,很稀缺!

我无数次给你解释过,我们晚上到家就已经8点多了,很累!不可能自己买菜,做饭,刷碗...

尽管这省钱又健康,但不可能!

还有!

每次我和你说,午饭吃了30多块,你总是不自觉地跟一句:

「太贵了,能买多少菜啊! 」

可问题是,30多块的外卖,我吃不出半点幸福感,它就是一顿再普通不过、味同嚼蜡的工作餐!

我吃它本来就不太开心,告诉你了,还得再被你评判一下,更不开心了。

谁不想中午回家吃口现成的,再午睡一会儿呢?

我花30多块钱,最后吃了一堆油乎乎的高碳水外卖我乐意吗?

事实就是,我们在两个世界,过两种生活。

我确实只用顺丰寄快递,因为唯一需要我寄快递的机会就是给客户寄发票,那是我的收入来源,如果有比顺丰还贵的,我肯定选更好的那个。

我真没瞎花钱,为了省快递费我还开了顺丰的会员,每单减5元,所以不是18,而是13块,我也没必要和你解释这些细节。

我生气的是:如果我每天都因为各种多花了5块钱这种小事就攻击自己,那我很可能就没有心思去想选题了,没有选题就没有输出,没有输出我就没收入!我靠这个吃饭的你又不是不知道。

更糟糕的是,如果5块钱我都纠结,那我会极度厌恶风险,很可能会影响投资心态。

妈,在我这,

省钱

意味着没有招团队,我每花一笔资本开支都追求性价比,我经常纠结这些。

但是!因为几十块的琐事自我埋怨,这种事我这辈子都不会再干了,亲妈也不好使!我说的!

还有!我带你儿媳妇回沈阳,重点不是车票钱,也不是总出去吃,没在家吃饭!

重点是,回沈阳的那几天!我耽误了公众号更新,你儿媳妇请了为数不多的年假!我们回去就是想开心地当几天废物,没有负罪感地休息玩玩,看看你。

所以!我们出去玩,你千万不要再抱怨那20块钱的停车费了,还有在外面吃饭浪费钱。

我带你在外面吃了好吃的,算我孝敬你,我特开心!

结果吃饭全程你在嫌贵,这个菜在家也能做,那个菜不划算,吃完了还得和我抢着买单。

你考虑过我的感受吗?我的开心全被你的自责盖过了。

你为啥就不能因为在外面吃了顿好的而开心呢?

每年就那么几次,你每次都要盘算一遍性价比。

如果回沈阳不开心,那回来就没有任何意义了,在北京多干两天活更省钱,也更赚钱。

所以回来了,一切听我们的,把你的想法收回去,忍几天。

我理解你刚工作时每个月工资才几十块。

我理解你小时候,我姥用一个鸡蛋可以换一块豆腐,这个豆腐切成四块可以给你们姐弟仨吃,这些故事我都听过。

我也理解你去菜市场买30块钱的菜够吃一星期,充值还打9折。

我也理解你几乎顿顿在家吃。

我更感激你一辈子节省,供我上了大学,还给我捞了套房子。

你有自己巨大的节省惯性,你有极高的储蓄率,你习惯于从现金流里抠出来每个铜板,而且你对此引以为傲!

但是!妈,大家的参考系真的不一样。

每代人都有自己的局限性,我理解你的生活,我也尊重。

但你真的不能用你的标准来评判我的生活,这会让我凭空多出来很多自我攻击,我对此绝对不接受。

撂完狠话,那肯定后悔啊,后来又打电话哄了两次,然后我们约定,十一回沈阳,就这种代际消费心理和我妈录一期播客。

我本来的打算是啥呢?

以后有机会一起生活一段时间,也许我们可以慢慢把她的消费观念掰一掰。

结果!我最近突然意识到一件事,它也是我想录这期播客的原因。

其实

之前我看过的一些理财故事,里面那些让我羡慕的,那些能掌握自己的现金流,能把消费主义按在地上暴捶的,最后积攒下了一大笔财富的主人公们,好像...他们都是我妈这样的人——

她们极度克己,近乎偏执,甚至在外人看来性格古怪,过着清教徒一般的生活。

他们现金流也没有很多,但是都实现了高的吓人的储蓄率。

说实话我以前看这种故事,内心是挺无感的,撑死有点羡慕,但我根本不知道怎么做,因为我离他们的生活太远了。

但这次和我妈吵架,我突然意识到好,似乎那些故事里的主人公就生活在我的身边。

我妈和他们唯一的区别是,她把大部分钱都拿去买理财了,而那些主人公囤积了很多股本或者能收租的房子。

进一步地,我意识到,就我妈这种我看不上的消费观念和生活方式,如果再辅以稳固的投资观,其实是能比较顺畅的走上长期投资、价值投资的道路的。她有这个禀赋。

想到这点我还挺激动的,以前上学的时候我希望我妈是老师就好了,生病时又想她是医生就好了,结果现在我是理财爱好者,猛然发现老妈是那种传说中的巴菲特式的长期投资的天选老太太。

前面铺垫了这么多,就是想借这个引子,能让大家对接下来几个故事,有一定的同理心。

夸张地讲,本期节目要介绍的几位主人公,在我心中,他们每一位都比巴菲特更厉害,更加震撼人心。

好了,那我们正式开始。

··· ···

第一个故事,也是最震撼我的一个。

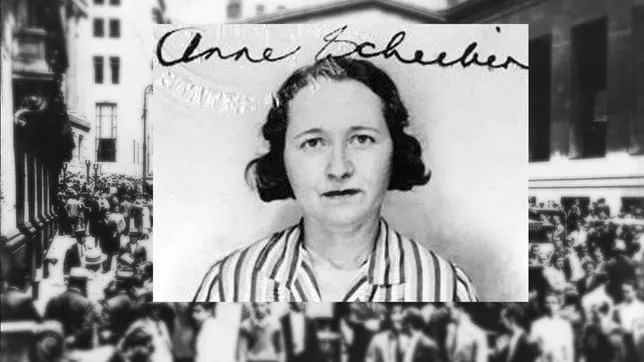

主人公叫Anne Scheiber,1893年出生在纽约的布鲁克林区。

Anne有九个兄弟姐妹,但是她后来和家人的关系似乎很一般。

9岁时,Anne父亲死了,家里没了经济支柱。

母亲得一人要拉扯大10个孩子,你们可以想想这得多难。

所以Anne在十几岁的时候就开始工作赚钱了。

这个女人非常不一般!

她最终上了夜大,还考下了律师资格证,后来进了美国国税局做审计,所以用现在的视角来看,应该算公务员了。

Anne是一名模范社畜,勤勤恳恳,但她的年薪(注意是年薪),从未超过过3150美元,也从未获得过晋升。

为什么呢?

一个很重要的原因是,她是个犹太人。

而二战前的美国,是普遍存在反犹太主义的,而且这种态度在机构和政府间正常且普遍。

哼,那现在的美国可不这样,对吧?

犹太人可惹不起,你敢说人家半句不好,Kanye算个屁,照样封杀你。

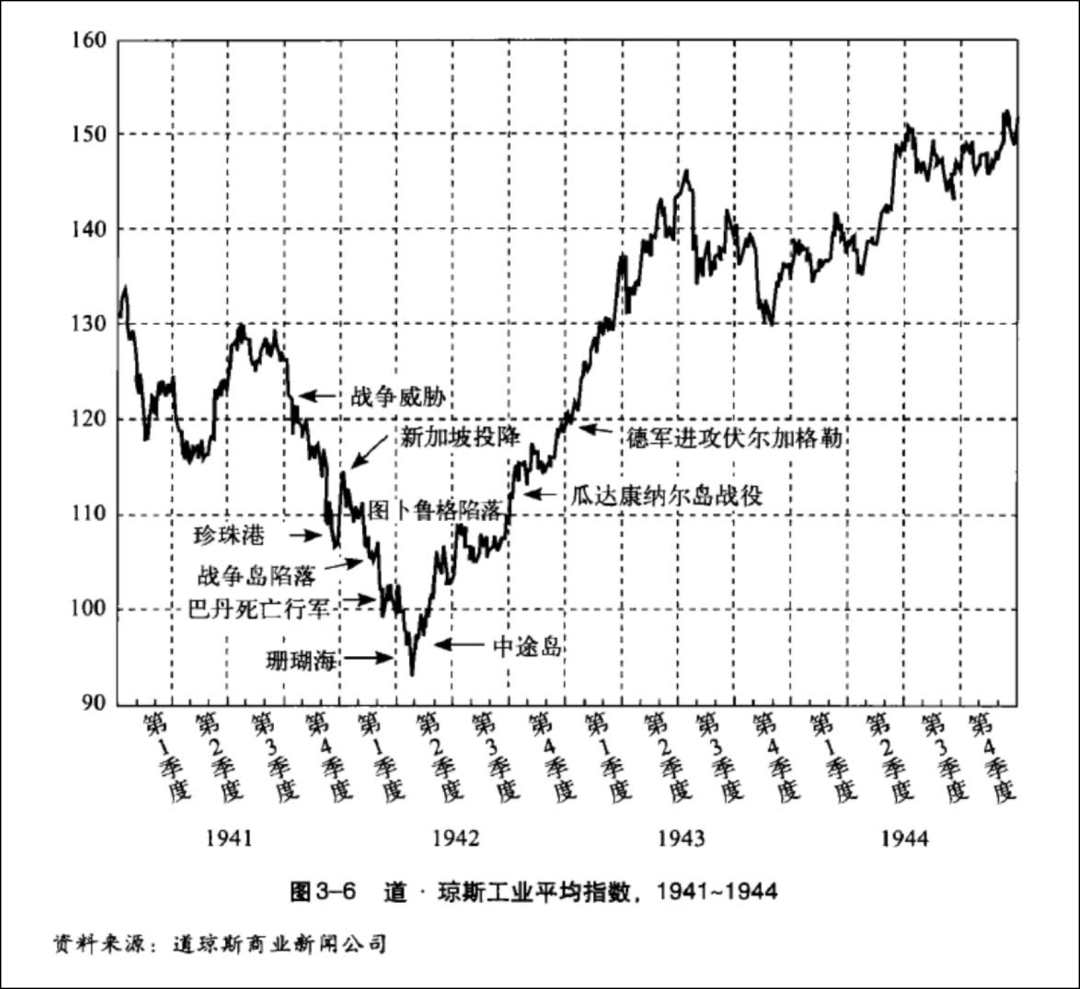

说回来,我们再看下20世纪那几个重大的历史时刻,Anne在干啥呢。

1929年,她36岁时经历了大萧条。

1930年,此时Anne已经炒股一段时间了,她开户的那个券商在大萧条中倒闭了,她的钱也没了,注意那时候可没有券商破产保护制度。钱没了就是没了。

所以,37岁这年,她还遭遇了中年暴击,前半生的所有积蓄,全没了!

哦对了,就在Anne岁股票账户清零这一年,美国内布拉斯加州的奥马哈,一个叫巴菲特的男孩出生了。

但这里有个

最最

重要的问题:

现在A股的情绪怎么样,股民们如何哔哔赖赖,大家心知肚明。

那么请大家设身处地想想——Anne青年之前美国连美联储都没有,她中年时遭遇了远比08年次贷危机恐怖数倍的世纪大萧条,她目睹了银行破产,券商倒闭,自己的股票清零。

如果A股让你的股票清零了,你还会继续买吗?

正常人能干出这事吗?

Anne能!Anne的财富奇迹就源于炒股,她一辈子都在炒股。

一个如此经历的人,居然一辈子省吃俭用,有钱就买股票。

而且你不觉得诡异吗?信仰何来啊?

那时候可没有美股长牛一说啊,那是利弗莫尔封神的年代,美股波动之大绝对不比现在的A股小!

而且那时候美国可还没称霸全球呢啊!尽管20世纪初GDP和工业产值排世界第一了,但二战还没打呢,欧洲还能强大,英国在世界金融领域仍占据着主导地位,有着最发达的资本市场。完全不是今天这种的美股叙事。

大家可以想想,这样的环境下,这样一个被股市深深伤害过的女人,她对股市的信仰得是如何坚固才能做到这份上?

我自己猜测哈!

Anne的底气在于她的工作。

前面说了,她是国税局的审计啊!看了半辈子的税务申报,见证过了海量的样本。

Anne应该是从无数的案例中发现了那道属于普通人的财富窄门——

她发现很多人手里有大量股本,每年可以躺赚股息,积累股本是实现美国梦的靠谱路径。

除此之外,我是真心想不出还能有啥让一个出身贫寒的人像开了天眼似的对股票有如此信仰。

总之,Anne一直在过苦日子,攒钱,然后炒股。

根据Anne律师的说法,她的储蓄率非常高,足有80%。

哪怕1930年股票账户没了,也37岁从头来过。

后人发现了Anne在1936年时的纳税申报表,报表显示这一年她收到了900美元的分红。

如果按照当年股息率的平均水平去反推的话,大概21000美元的股本可以释放900美元的股息。这说明在股票清零的几年后,它又攒下了一笔钱。

1944年,51岁的Anne退休了。

此时二战还没结束,整个二战期间,美国都处于战时经济状态,税也很高。

后人整理发现,Anne退休时,不算股票账户,她还有5000美元的储蓄,和3100美元的养老年金,加一起差不多是两年多的工资吧。

然后她还没有房子,Anne后来非常有钱了,具体数字我最后会说,但是她退休后直到死,一直就租在那种...用现在的话说,应该叫政府保障房里,这么一住就是50年。

Anne终身未婚,未育。

她一辈子极度节俭,性格古怪。

几乎每天都穿一样的衣服。

一个后人采访到的细节是,有次她参加股东大会,从会场拿走了一大包面包,回家吃了3天。

她的律师如此评价她,Anne Scheiber是一位很不快乐的女人,她唯一的快乐就来自积累财富。

没人知道她这么做的原因,她的生活似乎只有股票账户和省钱。

Anne的整个退休生活都在炒股,她一直在玩高息股策略,长期持有,躺着分红,而且极少卖出。

因为no sell, no tex.

这也是美国很主流的避税手段,股票涨得好,但是我不卖,就没有资本利得税。

这套思路也和巴菲特如出一辙。

长期持有也并非一句轻飘飘的话,即使在1972~74年高通胀背景下的大熊市,

这期间,Anne 持有的一些医药股跌幅超过50%,她没卖。

还有1987年熊市,Anne也从未卖出过。

跟很多价值投资者一样,Anne也很长寿,尽管过得并不太好,但她活到了101岁。

101岁是什么概念呢?

1943年,美国女性的平均预期寿命是64岁,到1960年,增加到73岁。

然而这个1893年出生的女人活到了101岁,在一个狭小的纽约廉租公寓里。

精彩的来了。

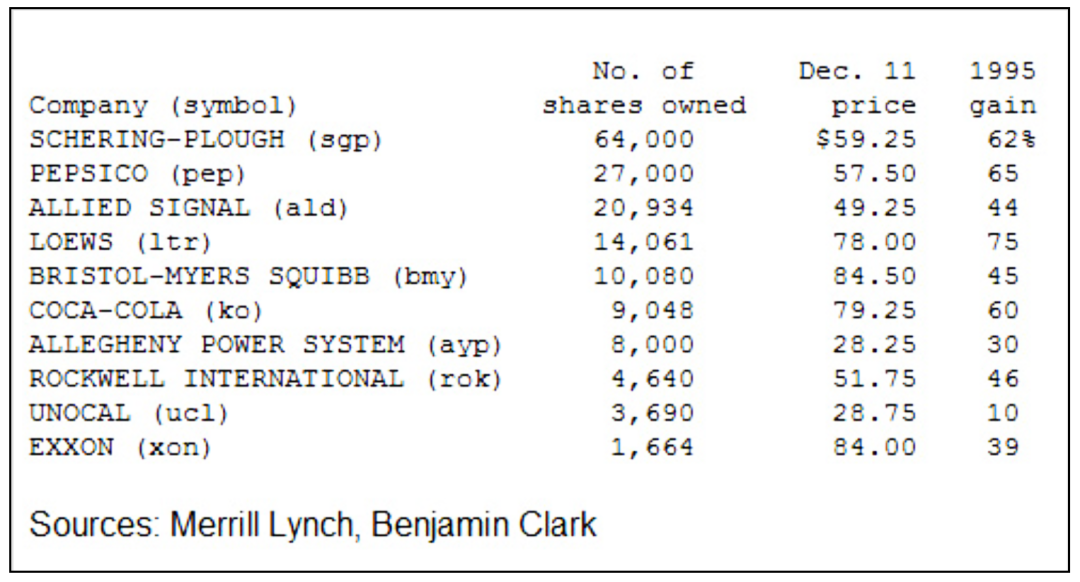

Anne去世时,投资组合高达2200万美元,每年能收到75万左右的股息和债券利息

听友们!那可是1995年的75万美元呐!每年!

Anne她没有子嗣,她委托律师把这些钱捐给了纽约市Yeshiva女子大学用于资助贫困生。

她一辈子都没去过这所大学。

律师转述了这样一句话,Anne说:

「总有一天,当我死了很久之后,会有一些女人不用自生自灭。」

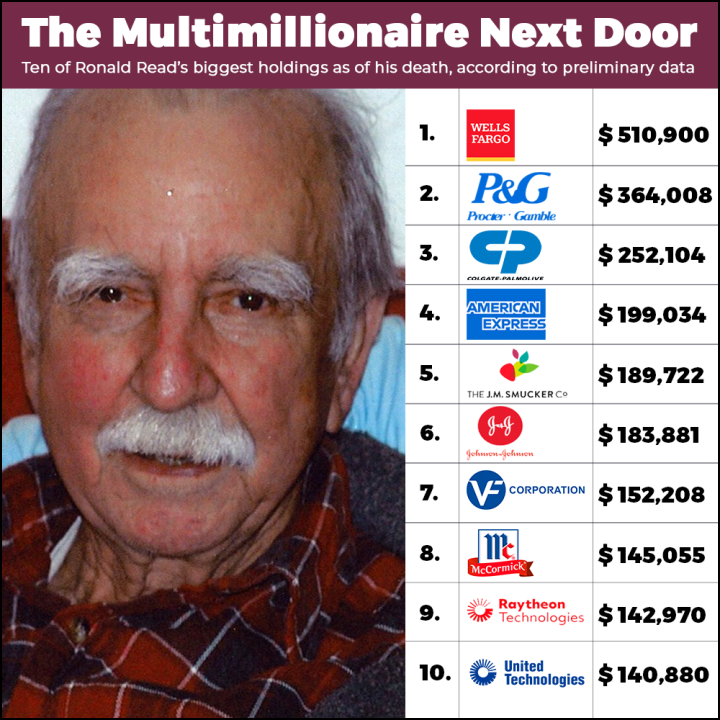

Anne的另一个朋友,她在美林证券的客户经纪人公开了去世时的股票持仓:

她的持仓包括可口可乐、百事可乐、埃克森美孚石油、联合讯号、洛斯保险等。

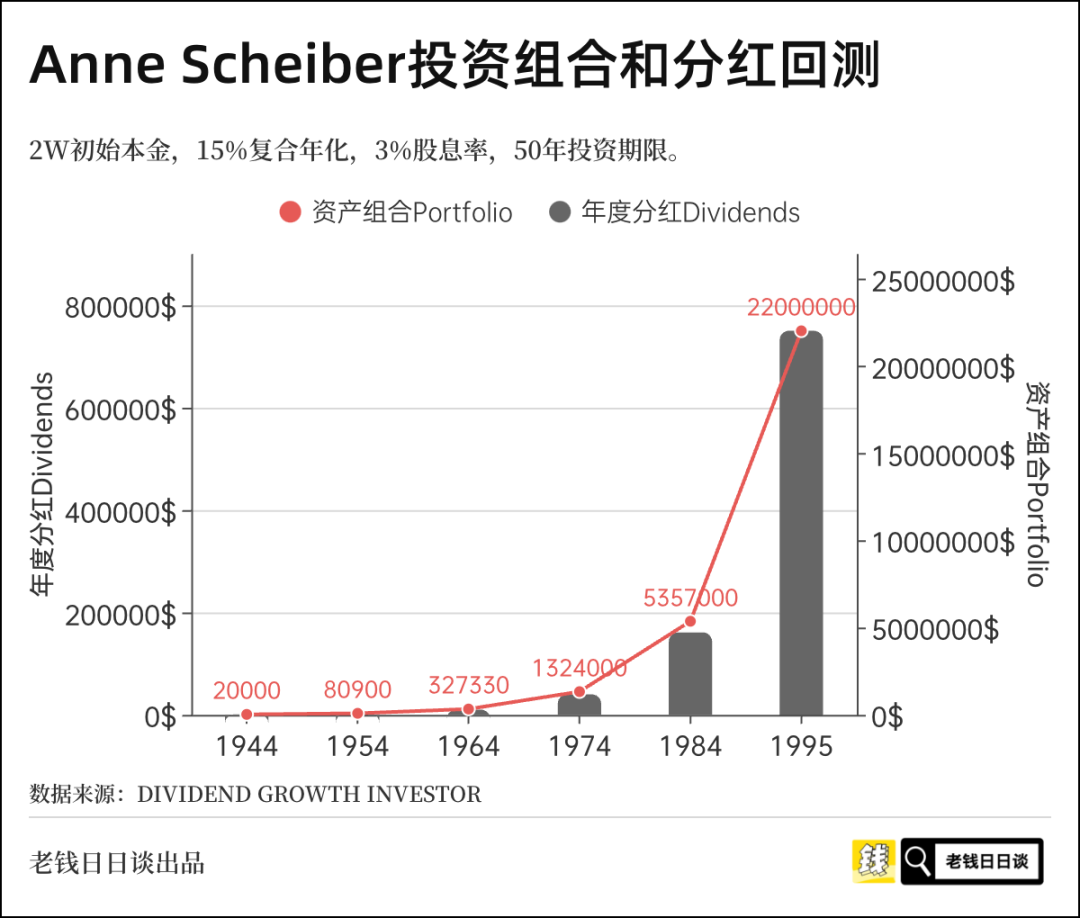

后人根据她的诸多线索,做了一个回测:

2W初始本金,15%复合年化,3%股息率,50年投资期限。

我把这个过程也做成了一张图:

这是最打动我的一个故事,价值投资的拥趸们总是对巴菲特津津乐道,

但Anne的故事远早于巴菲特。

用女版巴菲特形容她是对她的不敬,因为她更早验证了这条路的可行性。

巴菲特都得管她叫二姨,呸~

妈!你听到没?要不咱也当当价投吧,既长寿,又能发大财!

··· ···

说正经的。

所以有时候我就在想,是不是你得到某个人生阶段,满足一些客观条件了,比如:

你的预期现金流是稳定的,像我妈这种比较幸运,能领到养老金的人,只要活着就是赚钱。

然后呢,没有任何的家庭财富责任。撑死就是我要孩子了,图她帮忙带几年小朋友。

是不是这种人,如果再有足够的认知,会天然更适合所谓的价值投资,长期投资一些。

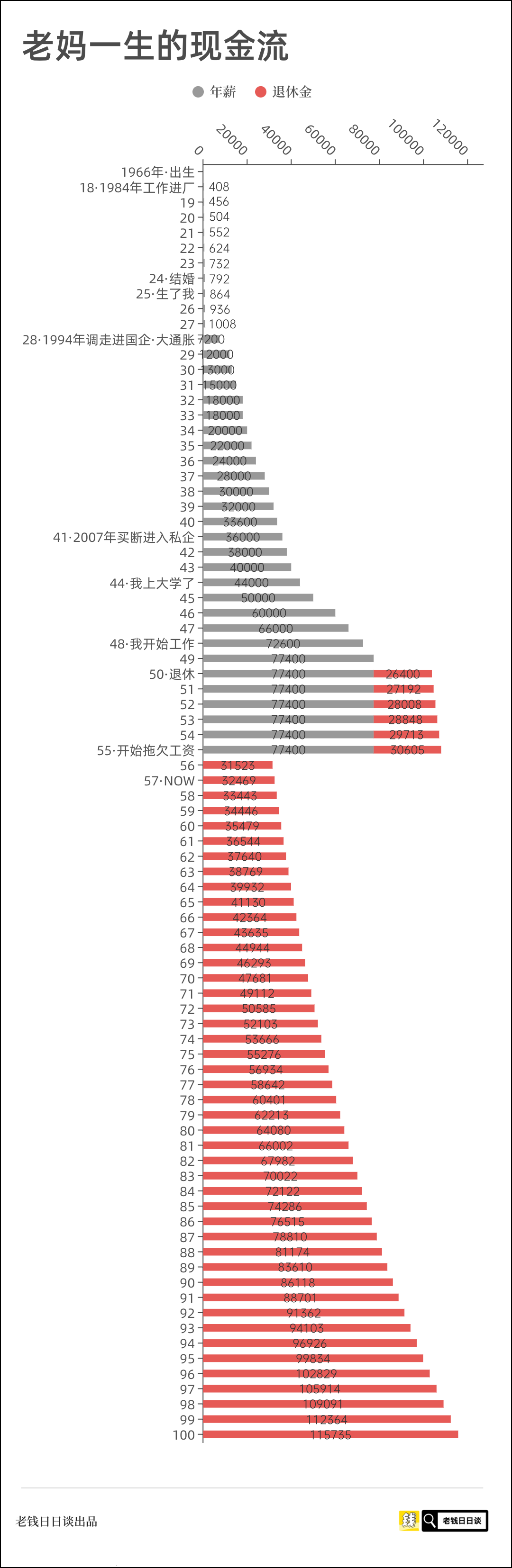

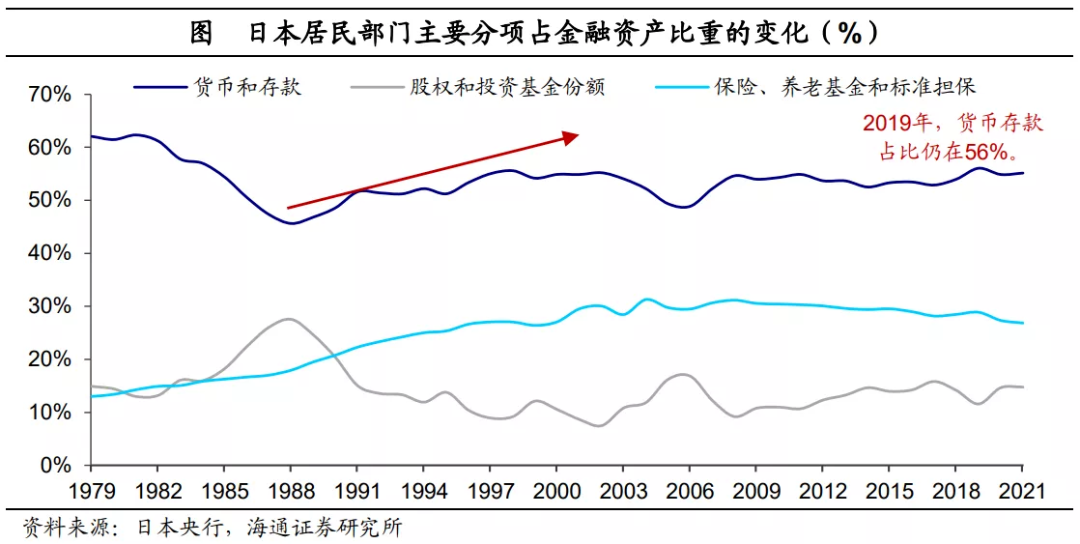

但是再换个角度,像我妈这种,工龄31年,最后换来的是一条这样的现金流:

如上图红色部分所示:

它的初始本金是2200元,久期无需担心,自动复利,年化增长4%左右——这点看起来很好,但是通胀也是自动复利的。

··· ···

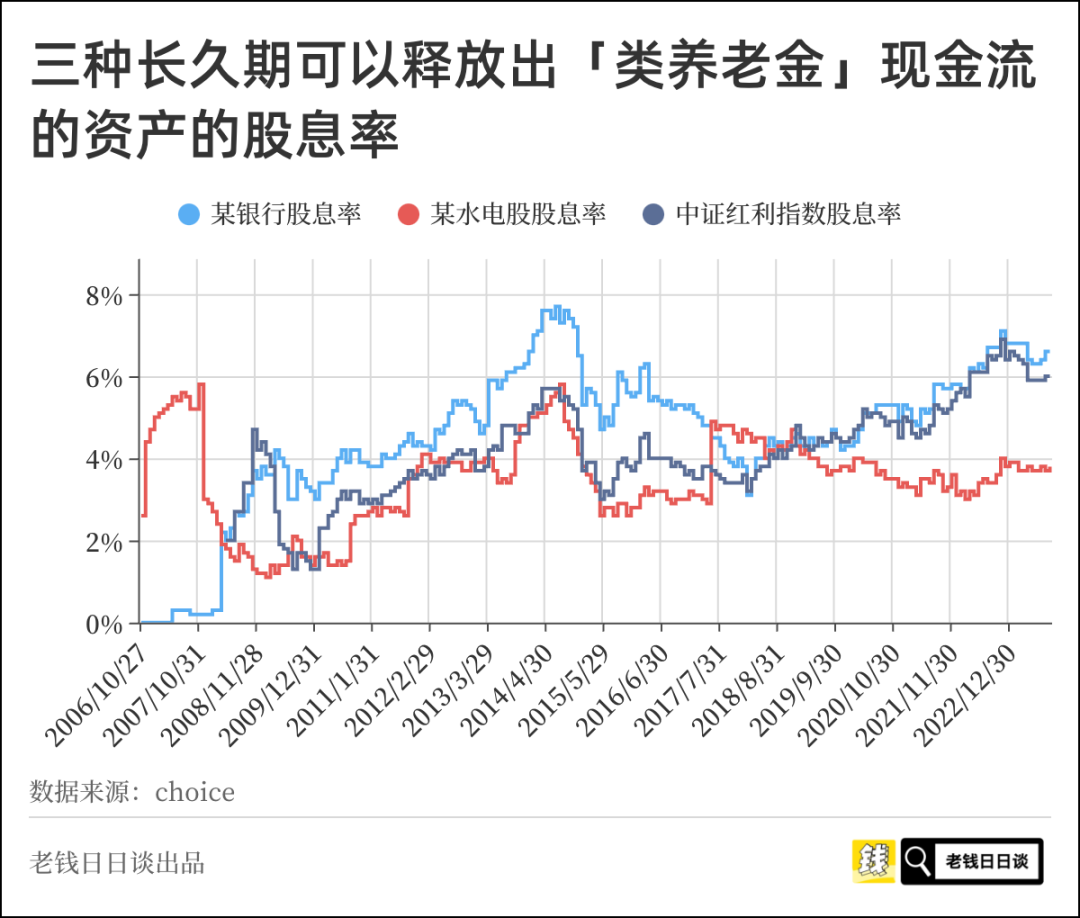

那我们再算一笔账,如果杨女士能攒下50万本金的话,我举3个例子:

例子1.

某大行,它是有外号的,出于合规原因我就不点名了,你可以说它就代表着中国经济的命脉了,这么多年,股息率平均下来大概是5%。

什么意思呢?如果我妈买50W的它,每年收股息2.5W,月薪2000块——跟养老金也差不多了。

例子2.

某水电股,我还给老妈推荐过,结果我妈说啥,人家说我喜欢刺激的...

这家公司也是,只要长江不断流,它就趴在那发电,而且它的折旧摊销是按照40~50年来算的——也就说,超过50年的话,它的成本项就少了一大块的摊销成本,但是我们看美国那些上百年历史的小破水电站,照样还用着呢。

还有,水电股赚的是卖电的钱对吗?

国家一直在押着这家公司的电价,价格管控,它的售价是远低于市场电价的。

结果呢?它的净利润率依然高达30%。

然后这支股票这么多年的股息率中枢大概是4%,不如银行股。

但是它的股价年化涨幅高啊!

所以它的股息率其实是非常高的,因为股息率=过去1年的累计分红/市值,但是这支水电股的市值是一直涨的呀!而且你的持股市值也一直在涨哟!所以这笔投资释放的现金流也是能超过退休工资的。

例子3.

单支股票还是会面临一些随机性,好,那我们买个指数总可以吧?指数的久期是无限长的。

那我们看中证红利,这么多年股息率的中枢大概是5%左右,买50W的话也能打平退休金。而且我这还没去挑那些增强型的产品呢。

所以你看我举例的这几个标的,某种程度上,其实很像退休金。

首先最重要的一点,资产质量好,久期很长。

其次,分红稳定,能定期释放现金流。

最后,还能保值增值。

那进一步的,如果我妈能在她30年的工龄中,攒下相当于今天50W购买力的现金,其实就是有可能实现和如今差不多的退休金水平。

你们感受一下,是不是就这意思?

妈!你听到了没?你反思一下奥!

风险提示:以上内容仅作交流之用,不构成任何参考或投资建议,每个人的情况都不一样,your money your deceision.

亲妈也仅供参考奥!亲妈也得合规,这就是本播客的思想觉悟。

··· ···

好,接下来又是一个类似的慢慢变富的故事,反正本期节目就是变着花样聊类似的案例。

我知道这个故事还是通过《金钱心理学》,这是里面的一个案例。

主人公叫Ronald Read,他也是个非常普通的小老头——

之前是加油站的服务员和修理师傅,退休以后又去当了保安。

所以Read一生的收入水平也就可想而知了。

老头1922年出生,岁数也比巴菲特大,也活到了一个价值投资者该有的年纪,2014年,92岁去世了。

那Read的投资策略也是,一生节俭,高储蓄率,每个月的结余坚持买入优质蓝筹股,持续了几十年。

Read走时留下了800万美元的财富,更绝的是,他家里人完全不!知!道!

诶我真觉得能走这条路的没一个正常人!

真的,大家设身处地地想象,我们是什么样的人,牛市里抓了俩涨停板恨不得把老板炒了,赶快给家里人报喜。

人家在股市里捞了5600万,居然瞒了家里人一辈子!

我... 我不懂,但我大受震撼。

那我们看看Read经历过什么?

他参加过二战,在北非和意大利服役过。

战后回到了老家这边的加油站,我怎么突然想起了史泰龙的第一滴血...

后来他和一个带着两个孩子的女人结了婚,一辈子苦哈哈,未曾张扬过。

平日里的他在加油站拖地,捡垃圾,老了看大门,日复一日年复一年地吃完全固定的食物

(和巴菲特一样)

。

Read去世时持有超过95支股票,其中很多都拿了几十年,这些股票市值800万美元左右。

然后他把其中600万美元捐给了当地的图书馆和医院,轰动本地和全国,没有人知道他居然如此有钱!

捐给医院,是因为Read曾是这里的常客,不是来看病,而是来医院的自营咖啡馆吃早餐。

后来这个咖啡馆倒闭了,咖啡馆老板建议Read以后闲下来了可以去图书馆呆着。

于是Read在镇上的图书馆接触到了投资书籍,自学成才。

所以他死后又给图书馆捐了一大笔。

当然,他两个孩子都傻了... 他们只分到了极少一部分遗产,还得交税。

Read的朋友还感慨,如果他念过大学,去了华尔街,会成就怎样一番事业呢?

Read属于这些地方。

当然,他在卑微处也创造了奇迹,而且,正是没有这些资源和光环,这个故事才如此打动人。

··· ···

好,下一位主人公,是个日本小姐姐。我们就叫她房姐吧!

我是在2019年看到这个故事的,有档综艺叫《幸福穷女孩》采访了她,当时房姐33岁。

故事是这样的:

2004年,房姐18岁成人,少年立长志,至此,她开启了攒钱计划。

房姐真的是个很普通的女孩,直到29岁时她的工资也才17万日元,折合成人民币,大概1.13万元。

所以也是个中低收入群体,考虑到日本的生活成本,攒钱难度可想而知。

那为了做高储蓄率,房姐基本上会把每顿饭控制在50日元左右,和人民币不到5块钱。

最常吃的饭就是阳春乌冬面,外加一两片超市买的打折蔬菜。

不是打折的商品,房姐是不会买的。

为了省水,房姐不用碗,直接端着锅吃。

她不挑食,只要能顶饱,吃啥都行。

在开源方面,房姐也非常拼了!

自己的长头发,卖了3100日元。

卖过自己穿了很多年的鞋子,卖了4日元,折合成人民币两毛六...

所以房姐的资本原始积累真的是从

一切

能省钱的地方挤出来的。

18岁开始攒钱,27岁的时候,房姐贷款买了一套非常破旧的一户建,你可以理解为小独栋。

这栋房子1000万日元,有三个房间。

房姐租掉了其中两间,每月租金8万日元。

现金流大幅改善。

2015年,房姐29岁,又买下第二栋房子:

第二栋房子市价1800万,有4个房间,每个月可以收15万日元的租金。

两栋房子收租23万,加上自己的17万工资,每月收入40万日元。

此时房姐已经算个包租婆了。

你们猜她此时的储蓄率是多少?

95%!

她只给自己留了2万日元过日子,差不多1300块人民币。

剩下38万先还月供,剩下的全存起来。

这么又过了几年,房姐32岁的时候还提前还贷了。

2019年,也就是节目组采访她的时候,她刚买下第三栋房子,市值2700万。

这套应该算笋盘了,因为旁边一栋的售价足足比它高1000万。

第三栋楼有4个房间,每个月8万月供,肯定又被租金抵掉了。

在第三栋房子的一层,房姐为了自己的梦想,开了间猫咖。

为这一天她苦了自己15年。

房姐的名言:

「用别人的钱买自己的房」

。

已经成了包租婆的她依然过着质朴的「断舍离式」生活:

··· ···

下一位故事的主人公叫「桐谷广人,小人物,通过综艺火了,在日本是个蛮有名的人」。

桐谷大叔是老股民了,带着600多支股票退休。

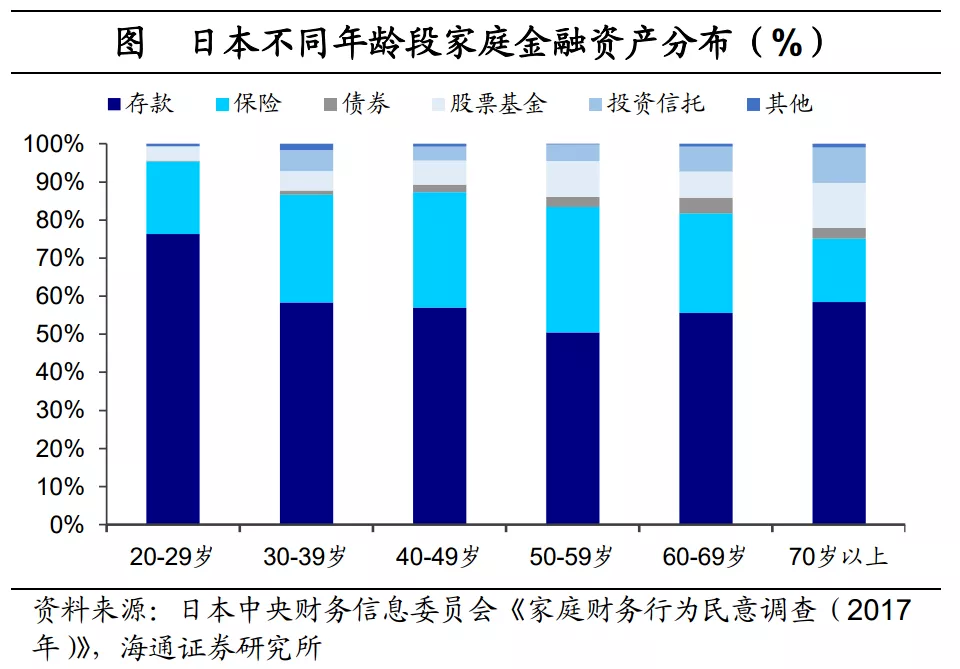

这里我得科普一点背景——

日本有3500多支股票,其中超过1千家日本上市公司推出了

「股东优待」

计划。

啥意思呢?

就是你买了人家公司的股票,成为股东了,上市公司就给你发自家生意的优惠券。

横向对比下,日本又是个低利率国家。

前面说了,日本人喜欢持有现金,因为物价长期微通缩,所以现金的购买力并不会贬值。

那持有现金,你总得存银行吧?

银行的利息又极低,你在银行存1个亿,每年的利息大概2万日元,这点收益连鸡肋都算不上,简直就是鸡毛。

所以横向比较的话,在日本持有股票还是挺有吸引力的。

因为怎么着股息率大概率是比银行利率要高的,然后还能通过

「股东优待」

计划各种薅羊毛。

去自己投的企业里消费还能提升业绩,又会反映到股价里。

这个玩法在日本股民界比较流行,催生出了一批薅羊毛达人,70岁的桐谷桑就是其中一员。

在暮气沉沉的日本,这个有点中二,而且非常正能量的老头非常受欢迎。

他以前是名职业象棋手,不仅脑子好使,四肢也很发达,以前还蝉联过多届棋手马拉松比赛冠军。

后来因为老去证券公司教人下象棋正式走上了股民生涯,炒股5年就把账面资产做到了2个多亿(日元)。

2006年1月23日下午收盘,桐谷桑迎来了人生中的高光时刻,账户资产达到3个亿。

后来遇上08年经济危机,资产变成了原来的1/6。

资产大幅缩水后,很有执行力的他,决心利用好公司免费发放的优惠券,带着600支股票正式走上薅羊毛之路。

此后,生活的主题就变成了:炒股之余,在截止日期前用掉每一张股东优惠券!

桐谷的出行方式是把一辆女式昆车一顿爆骑!

一个70岁的老头,每天在东京街道上飙车,有的周末要骑40多公里。

我觉得他特别像那种活在日剧里的人。

优惠券也五花八门:

比如持有4万日元的某公司股票,每年能收到3千日元的日用品。

持有10万日元的某公司股票,送10公斤日本越光大米。

买某公司的股票,送桐谷同款自行车。

去各种餐饮连锁,用各种优惠券吃霸王餐。

买松竹、东宝的股票,定期送电影票,这老头每年能收到300多张电影票,随时可以看电影,经常在电影院里睡着,每年还要给睡得最香的电影排个名...

明明骑昆车运动量就已经很大了,但是还有健身房券,所以股市收盘后还要去健身房免费撸铁。

还要免费打保龄球。

累了就找个小旅馆包间里看漫画,上网,这也是免费的。

还有免费按摩、理发。

对桐谷来说,交易日才是休息日。因为周末休市,他得趁机用掉更多的优惠券。

当然也有很多不如意的地方,比如因为常年依靠优惠券生活,他的家里堆满了数不清的赠品。

又因为日本的倒垃圾制度,这些东西积攒多了,慢慢就变成了垃圾房,这种情况在日本并不少见。

更绝的是,这老头还追求人家小姑娘,照片我看过,很漂亮。

桐谷说他人生第一大目标是找到爱的人,过幸福的生活,想谈恋爱,还想结婚,还想生个娃。

诶...也不知道过去三年他阳过没?

··· ···

OK,说了这么多,到这我想已经可以总结下我想表达的意思了。

其实我想表达好多,而且有点发散,咱们一个一个说:

第一点

,正如《金钱心理学》所说的,别人经历过什么,真的很重要,因为人家的经历很大程度上影响了ta的想法。

比如我以前很不理解我姥姥为什么总是吃剩饭剩菜,家里多少人都劝不住,那可能是人家经历过三年自然灾害,目睹过兄弟姐妹被送走,或者饿出毛病来。那是一种生存本能的惯性对吗?

像我妈这代人,经历过工资十几块一个月,经历过工人的荣光,纯靠节省和努力工作撑起了一个家,那自然也有很强的惯性,不知消费主义为何物。

像我这代人呢,信仰过读书改变命运,是家里的第一个大学生,又是大城市第一代移民,亲眼目睹也亲身经历了一些时代、产业、流量红利,抛弃了努力和发财之间的因果关系这个思想钢印,又给自己刻上了很多其它的思想钢印。

那像我小侄子这代人呢?人家生下来就在中产家庭,从小玩ipad,带小天才电话手表,有能把小时候的我羡慕哭的玩具数量,上的兴趣班是编程,可以坐七座商务车去露营。我有个消费陋习,我很爱买鞋。但我小侄子的鞋应该不比我少。

更有趣的是,因为中国过去这四十年发展得太快,我们这四代人是处在同一个时空下的,而且真的是互相不理解,也真的会有三观上的冲突,就比如我和我妈这种吵架。

我们得承认这个事实,其实谁都没错,就是彼此不太理解对方罢了。

第二点

,你看我前面提到的几个践行这套长期投资的人,尤其是那俩美国的。

你会发现,好像能这么干的都是老一辈人。而且还是老一辈里的奇葩:

你能想象一年收租几百万的人会租廉租房吗?

你能想象一个身价几千万的富翁瞒了家人一辈子,或者说,最后钱都不给家人留吗?

我觉得这些人做得都不比巴菲特差,而且考虑到他们是保洁、保安、公务员这些身份,我觉得他们更牛逼,但这份代价真的不值得羡慕。

第三点

,几位主人公还有个共同特点,就是都没有什么家庭的财务责任

孑然一身,所以才能如此任性。

我觉得这点也特别重要,因为如果家庭责任多,很多时候就是要向现实妥协对吗?

伴侣啊,家人啊,也不太可能理解或者迁就,跟你过这种奇葩的生活。

第四点

,几位主人公普遍采取了高息股策略,重视现金流。

这里的现金流有两层含义,一方面是做高自己的储蓄率,不断地买入,哪怕初始现金流微不足道。

另一方面也重视资产释放的股息,它也是一条现金流,然后再买入。

然后尽可能地活得久一点,拉长久期,这里还有两个细节我很想和大家分享——

第一个细节:

一般来说呢,人的久期是很长的,一方面,80后90后可能要工作至少40年才能领到退休金。

如果你要一生投资,其实可以把久期拉得更长。

而绝大部分企业的生命周期是没有人长的。

之前中产那期节目也说过,这种人和企业的生命期错配,也是很多中产阶级不太容易的原因。

因为你的职场生涯注定要切换很多家公司甚至行业,因为没什么企业能活过员工,所以公司无法为个体兜底。

但是!

还真有那么一小撮股票,它背后的公司,或者说这些公司所掌握的生产资料的

久期

,

是比人的生命周期还要长很多很多的。

比如铁路、水电站、某个刚需的消费品牌、金融体系等等。

然后!

在这点上,中美还有一个巨大区别:在美国,这种生产资料是私有的,它又进一步导致两条价值观——

第一,企业可以完全支配这些东西,可以最大程度地压榨剩余价值,提取现金流,美国铁路上百年都破成那样了,死了那么多人,也不来修,因为修就意味着资本开支,影响净利润。

完全支配还意味着企业可以提价,尤其是像如今这种大通胀的时期,提价有了无比合理的接口。但是等通胀过去了,你猜企业会不会降价?那利润不就来了嘛!

第二个价值观,企业要实现股东利益最大化,这是美国资本市场默认的价值观,无需多言。

这两条,不管大家认不认可,都必须承认,它是非常适合「价值投资」的。

因为价值投资要的核心东西,就是可支配的自由现金流。

那在我国呢,自古就有一个价值观叫「官山海」,重要生产资料是公有的。

它又衍生出一套价值观就是:

因为这些重要的生产资料都是公有的,它们又是维持社会经济运行的成本,这些资源价格一旦提高,那所有人的生活成本都是提高的。

所以你看我们前面提到的那家水电公司,价格管控,如果人家有提价权,那早赚嗨了。

煤炭企业,不好意思,煤价管控,或者说,即便市场化了,真有与民争利那一天,发改委会出手。

医院,人命关天,效率优先,价格管控。

教育,是下一代的发展成本,过度产业化的结局,直接团灭。

铁路,电网,通信,在那些地广人稀的地方,资本开支的回报率极低,那也得砸,山区的人就不是人啊?

火车票,价格管控。

电价,价格管控。

通信上网费,不能太贵。

所以,这些天然久期极长的好生意,在我国都不是股东价值最大化的,而是社会价值最大化。

而且这些公司普遍是央国企,利润可能都要拿出来转移支付。

所以面基这档播客遇到基金经理必问市场观,其实就是要识别环境。

对炒股的人来说,美股确实好,因为人家一整套体系都是为股东利益服务的。

流浪汉抓到监狱里,特么监狱都是私有的,照样能赚钱。

黄、赌、毒、枪,都有上市公司。

说得更暗黑一点:反正死了还有移民过来,来了接着榨呗!

上图是

美国的移民流入图,其实疫情后美国最重要的一件事就是吸引新移民,因为过去三年淘汰掉了一批老弱病残,服务业的便宜劳动力不够了,像这样:

工资太高顶住了通胀,得有便宜人进来降成本。

强调一遍哈,这不是批判,就是识别环境。

或者说,确实批判了,但我也说了,那个环境对股民更友好,因为股东利益最大化。

美国居民部门的财富增速是慢于企业部门的,这意味着,如果你不持有股票,在财富上你就是会跑输。

第二个细节:

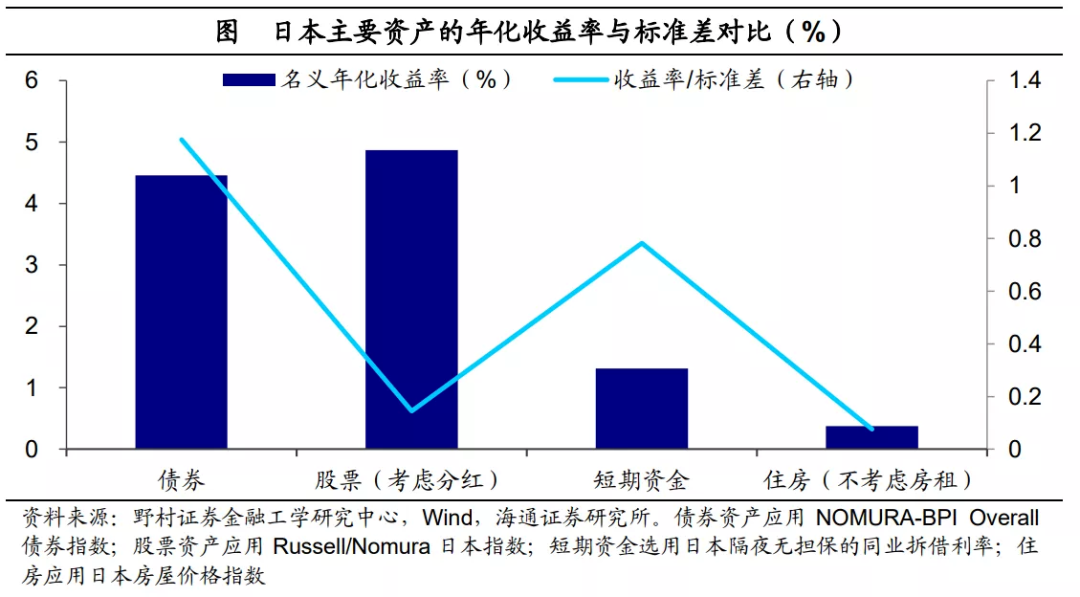

本期节目里两个美国的案例,包括巴菲特,其实都受益于美股。

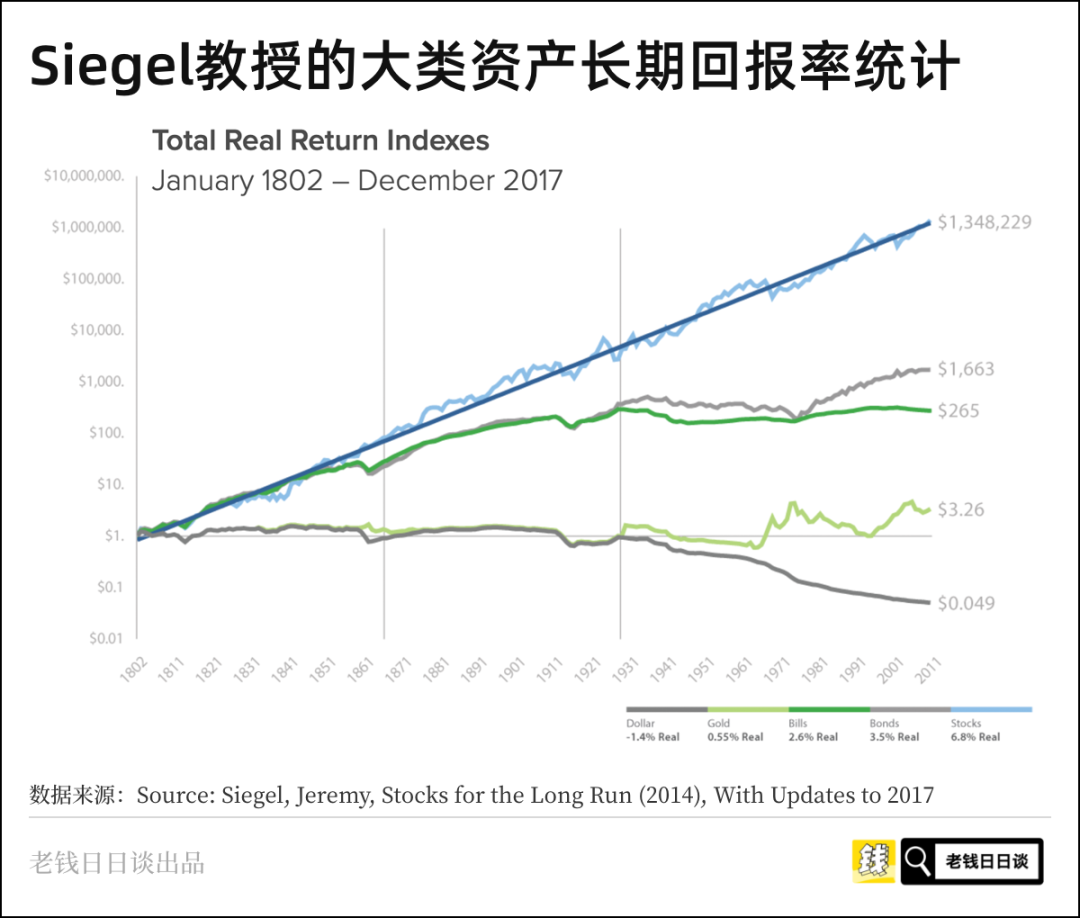

那,如果你是一个理财爱好者的话,一定看过西格尔教授那张著名的《大类资产长期价格走势》

它的结论也很清晰:

长期来看,股票是收益最高的资产。

但是这张图背后其实有很多隐藏信息没说:

图里的股票,是美股,是有国运的贝塔,还有我们前面说的那一套股东价值最大化做支撑的。

如果细究的话,还有很多重要因素,比如全球化,它让美股公司可以同时实现生产成本更低,因为产业转移到东亚了。

销售规模更高,因为有海外营收了。

利润更高,因为可以避税,不在美国计提利润。

再比如,股票回购,一方面用利润回购,另一方面,可以大幅融资回购股票。

再比如从第一轮QE开始的量化宽松,利率很低,甚至阶段性地降到零,这就可以拉高资产估值。

同时呢,低利率又让融资很便宜,那融资回购股票的成本就更低。

另外就是这张《大类资产长期价格走势图》里我觉得很值得强调的一个背景信息就是:

1971年之后,布雷顿森林体系瓦解,美元进入信用本位时代,货币的锚不再是黄金。

所以货币可以超发,其实黄金回报率的根本就源于此。

你去看西格尔教授的这张图,1971年之前和之后,黄金的上涨斜率是不同的。

第五点

,参考这些案例,你会发现,所谓的「慢慢变富」具体来说就是:

财富前期需要空间,或者说规模,所以需要做高储蓄率,甚至加些杠杆。

财富后期需要时间,随着财富体量越来越大,年龄越来越老,风险偏好越来越低,所以图稳,图不犯错,所以要拉长久期。

第六点

,妈,这点是专门说给你听的。

你是有禀赋走上这条路的,因为这条路说实话,不容易走,需要克己。

但是其实你已经在走了对吗?它就是你的日常。

你也有极高的储蓄率,也过着清教徒一般的日子,而且不觉得苦。

然后你也健身十来年了,也在拉长久期。

同样的,你对这个家庭也没有任何财务责任,你也没有后顾之忧,还有我给你兜底。

而且你靠退休金,虽然不多,但过日子的现金流也绝对是够的,国家也在给你兜底。

所以,其实你和那两个美国人之间就差投资这一步。

人家是省下钱就去买股票。

你是省下钱就像买理财。

人家是挑完公司不断买入,坚持持有。

你是一共拿俩公司,之前没事儿就问卖不卖。

当然我妈现在好多了,已经不问了,能踏实拿着了。

另外我也得显摆一下,我大概18年3季度吧,给我妈推了支票,到现在也拿着呢,她靠这支票也赚了好多年的退休金,也是她,一个97年入市的老股民有史以来在股市里赚过最多的钱。所以妈你也有过正反馈。

所以我是觉得,你有结余就可以投入到那些久期很长,分红稳定的股票组合或者相关ETF里的。

你完全可以实证一下这条路,在我国这个环境里。

当然了,妈,咱学到投资这步就行了,捐出去那步不用学

![]() 。

。

··· ···

好,最后我还是以一个故事收尾。

我因为要蹭录音室的原因,经常去有知有行办公室玩,他们有现成的录音室。

然后8月二十几号,那几天行情极差,我正好在那边玩,然后我去上厕所的时候,

居然听到

有知有行的保洁阿姨,在厕所的洗手池那里一边干活,一边淡定地安慰他们同一层其它公司的员工,她们在讨论投资,你敢信嘛~

保洁阿姨的原话大意是说,行情就这样,你要是能分散一些,长期持有,其实没啥可担心的。

我当时正在男厕所撒尿呢,就厕所隔音也很一般,你们想想一下这个画面,我一边尿尿一边听保洁阿姨给人心理按摩,呼吁长期投资。

啊,我出来洗手的时候向阿姨投去了崇拜的目光,这简直是当代版的扫地僧啊。

等回到办公室,我就激动地和有知有行那边的朋友分享了这个信息。然后才知道,这位保洁阿姨一直是长钱账户的持有人,也是用这份工作的结余在买。

就你们能想象吗?这位阿姨她也未必知道很多投资知识,但是「持有人」这个层面上,她的水平可能吊打大多数基民。

有时候我就想,你说基金经理们,在金融街高大上的写字楼里加班做投研,赶数据,卷排名,写基金报告的时候,他们可曾想过,写字楼里楼外的保洁阿姨,跑快车的师傅,地铁安检人员们,还有无数忙于生计,压根没工夫没兴趣研究基金股票的人,他们可能只有很少的钱,你说这些人有没有保值增值的需求?这些人会看定期披露的基金报告吗?

说实话,知道有知有行保洁阿姨的故事之前,我从没想过这个问题,我都在研究产品,研究基金经理,看研报,看书。

但是,今天这期节目里的所有故事,都挺让我怀疑这些看似努力的学习,和一以贯之的行动相比,谁的影响更大呢?

我想,有知有行和长钱账户这个产品应该会为能有这样的持有人感到无比的珍惜和自豪。

我也真心希望,未来我国也有能像这位保洁阿姨这样的人,或者我妈这样的普通退休老头老太太,能复刻出类似美国那两位的财富神话。

A股不是没有这样的好公司,我们的公募市场里也不是没有这样的好产品。

就比如有知有行完全构建在指数基金之上的组合「长钱账户」,它就是希望帮大家拿到市场里比较好的贝塔回报,让买入更方便一些,让心态更踏实一些,让持有更长期一些,赚到合理的回报。

好,欢迎大家在阅读原文里下载有知有行APP,体验长钱账户。

本期节目就到这,感谢大家的收听,下期见~

⚠️ 风险提示:「老钱日日谈」只是机械地记录作者每天的胡思乱想,因此每篇文章可能会同时说好几个完全不相干的事。所有内容皆仅以交流个人想法和分享知识为目的,完全不构成任何投资建议或参考。请读者注意判断其中风险,结合个人投资目标、财务状况和需求,独立思考,谨慎决策。your money your decision.