Carlos Eire,耶鲁大学历史系讲座教授,古巴政治难民。除专业著作外,著有回忆录《在哈瓦那等一场雪》(Waiting for Snow in Havana),获2003年全美最佳非虚构著作奖。

本文作者高文斌,爱思想网学术观察员,现就读于耶鲁大学宗教学系。

Carlos Eire 是耶鲁大学历史系讲座教授,专治欧洲宗教改革史。然而本文却无关艾尔教授的专业。我记录下的,是他闲聊中谈起的人生片段。

采访艾尔教授并不在我这学期的计划之中,但是自从他在课堂上讲到哈瓦那的中国鞭炮,我就无可救药地被他的人生吸引。于是我一边与艾尔聊天、通信,一边断断续续读着他的回忆录,将这篇稿子磨了又磨,改了又改。

我一直不明白,自己为什么对一个古巴教授的人生经历这么着迷,着迷到发疯的程度。直到有一天,我在地下室里边吃着花生米边读着《在哈瓦那等一场雪》,我的朋友黄彼得走了过来。我对他讲我正在写一篇自己都不知道为什么要写的稿子。他听了艾尔的故事,说了一句话:“This is the beauty of displacement”。这就是错位之美吧。

一语点醒梦中人。

Displacement,其实不仅有错位的意思,更强调主体与周围环境的不协调,甚至有一种身不由己的无力感。作为西班牙裔,童年的艾尔最愿意听祖父母讲欧洲的大雪。在哈瓦那终年的暑热中,他在等那场神奇的雪。几十年后,当他终于回到西班牙,却险些被冬天的极寒冻死,又险些被失火的电热毯烧死。而在哈瓦那、美国与西班牙之间,中国竟是一条最出人意料的伏线,倏尔出现又倏尔消逝,将我这个漂洋万里的中国学生卷入其中。因缘的奇妙,怎能不令人浩叹!

错位之美,当然是一种悲剧美,但是也是对“同”与“不同”的抒情诠释。陌生感意味着发现,意味着觉醒,意味着绝望,意味着希望。艾尔教授用一生的颠沛流离验证了“陌生”与“错位”可能带来的种种。在犬牙交错的文化版图上,一个人的生命能否穿过偏见与仇恨的屏障?从一个在餐厅里刷盘子的难民,到享誉世界的史学大家,艾尔的生命奇迹多少给人以希望。

艾尔教授对古巴政治有非常强烈的看法。在我们的谈话中,他常常怒斥卡斯特罗政府的暴行,说起来就刹不住车。对于艾尔教授的悲愤,我无比同情。而他在斥责中也每每流露出对政治、宗教与人性的深刻洞见。但是在这篇文章中,我却不得不对这些洞见“割爱”,因为我希望这是一份赤裸裸的私人见证。由于一个中国学生的参与,这份见证当然多了一个中国视角。跨文化的心有灵犀,建立在共同的历史伤痛上,相信读者自能领会。

艾尔教授不通中文,无法对本文进行审阅,所以我的解读成了某种独立的存在。可历史本来就是无数次的初读、重读、精读、泛读、瞎读。我在下笔时,感到中国与古巴之间无数条虚虚实实的经纬从体内穿过。这是一种触电般的幸福。

回忆是最强有力的真相。如果你告诉我有一种历史与回忆无关,那样的历史只能是谎言;如果你告诉我有一种谎言与回忆无关,那样的谎言是谎言中的谎言。

——《在哈瓦那等一场雪》前言

“我1950年出生,今年六十五岁。

我是古巴人。也可以说我不是古巴人。因为我的祖父母来自西班牙,所以他们总是告诉我:你是西班牙人,只不过住在古巴。

我小的时候,西班牙语里有一个字:Chinito,意思是‘我亲爱的中国伙计’。这可不是一般的字,而常常是恋人之间的称呼。中国人在古巴很受尊重。哈瓦那有中国城,全是中国人。很多是内战后跑到古巴来的。中国商人实在太多了。多到让我以为只有外国人才能经商。

哈瓦那中国城的牌坊

那时候爸爸常常领着我和两个兄弟去中国城买炮仗。中国城长年都有卖炮仗的。我觉得中国人都是天才,那红红的鞭炮皮和上面的中国字都有魔力!我们一帮捣蛋鬼到处放鞭炮,在家里放,在墙上放,在花丛里放,在马路上放,在蚁丘上放。我们甚至把炮仗塞到公园的榕树洞里。有一次我差点把自己的手炸掉。”

几年之后,当元旦的哈瓦那枪声大作时,艾尔觉得枪声仿佛是“远远的鞭炮声”。几十年之后,艾尔仍然对隆隆的枪炮声念念不忘:“直到今天,当我即将入睡时,我仍然在等待零星的、遥远的爆炸声。那简直是一种安慰,一种催眠曲。”鞭炮对艾尔是神圣的,因为爆炸产生的气流仿佛耶稣受难时那一阵大风:忽然殿里的幔子、从上到下裂为两半.地也震动.磐石也崩裂(《马太福音27:51》)。每一次炮仗爆炸,“上帝都随着气流渗入了我的身体”。

“就在我爷爷家的街角,有一个卖热狗的小摊。摊主是中国人。他卖的热狗和炸薯条太好吃了!离开古巴后,我再也没有吃过那么棒的热狗和薯条。我的奶奶总是抱怨,因为我吃了中国人的热狗和薯条,就不喜欢她做的菜了。

我不知道这个中国人的名字。我好几次试着跟他讲话,但是他应该不大会西班牙语吧。他只会说“热狗?薯条?OK”。我们没有真正的交流。他也就比我大十几岁,所以有可能他还活着。我时常想他现在在哪里呢,还在卖让人上瘾的热狗和薯条吗?他在陌生的国家,给陌生的人做菜,心里在想什么呢?虽然人适应新环境可以比动物还快,但是我们的肤色和语言是改变不了的。到一个陌生的环境里讨生活,这就像蜥蜴被割掉了尾巴。

我妈妈经常光顾的杂货店也是中国男人开的。每次我妈妈把需要的蔬菜写在一张纸上,他就把蔬菜装在纸盒里,送货上门。他常常在里面塞上一点点零食,那是给小孩子的。

我的家庭很殷实。我的爸爸是个法官。他收藏了很多艺术品,爱听古典音乐。除了一天工作三四个小时,他就和自己的艺术品泡在一起。他不仅给我们买中国鞭炮,还用中国的红纸给我们扎风筝。他真是一个艺术家。

我们家当然有一些特权。比如看电影从来不买票,也会有人给爸爸送酒、送水果。我上的学校是全古巴最好的,古巴总统的儿子是我的同学,每天他们的保镖就在校园里晃来晃去。有一个大胆的同学就上去掀开保镖的衣服,看里面藏着的枪。保镖也不生气,只是笑。我记得去古巴糖业大王的家里玩,满院子都是豪车,还有马厩、游泳池,大亨的儿子开着儿童版的跑车跑来跑去。

当然这些人后来都完蛋了,我们家也完蛋了,因为卡斯特罗来了。”

“卡斯特罗是靠苏联的。那个时候苏联和中国关系不好。但是古巴政府仍然和中国有‘特殊友谊’。他们要做两手准备。

中国人送来了许多绿色的自行车。那大概是中巴友谊的象征吧。每个家庭限买一辆。”

听着教授说起“绿色”的自行车,我突然想起了中国医院的急诊室,一律刷着半截子的绿漆。惶急的母亲抱着发烧的我,周围是吵嚷的、陌生的人群。记忆中中学的墙也是半截绿半截白的,写满了各种小情侣的情话,家长会开始前班长会认真地刮,于是大片的绿中露出星星点点的灰黄色。

绿色对艾尔也有别的含义。当苏联人将一只叫莱卡的狗送入太空时,一群古巴的孩子决定将一只蜥蜴也送入太空。他们将蜥蜴绑在一个罐头盒上,下面塞了中国城买来的特大号火药。艾尔在自传中写道,在火药爆炸之前,他注意到那只蜥蜴“实在太绿了”。当时他肯定不知道,几年之后,他也像卖热狗的中国男人一样,成了没有尾巴的蜥蜴。

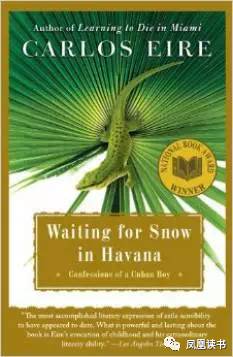

*WaitingForSnowInHavana书影

“那个卖热狗的小贩,他的小车被没收了。走街串巷的各种小贩都不见了。中国人成批地离开了古巴。”

我问教授:那些中国人,以后还见过吗?他摇了摇头:“再没见过。”想了一想,他缓缓地补充:“妈妈好像说那个杂货商去了迈阿密。但是我记不清了。我最后一次见到他是在哈瓦那的人民广场,我们都被迫去听最高领袖卡斯特罗演讲。”

“切格瓦拉搞了一个新货币。这种经济自杀让古巴货币的汇率暴跌,无数古巴人一夜之间一无所有。我们家几十年辛辛苦苦积攒的财富也没了。很快政治迫害接踵而至。许多人被劳改,被关进集中营,有些人直接消失了。我有一个表兄,原来是一个飞行员,他被卡斯特罗判了三十年,在监狱里面把自己的牙齿一颗一颗拔掉。”

然后,仿佛要给沉重的话题增加一点笑料,艾尔教授说:“在古巴穿紧身裤都是违法的。搞不好把你弄到集中营里去。”他显然想用这个故事让我惊诧。人啊,在不知道别人的苦难时总觉得自己的苦难最深重,古今第一宇宙无双。而更吊诡的是,我们总觉得荒唐是一头善于变形的怪物,给每个家庭每个国家带来不同的不幸,但是殊不知荒唐会自我复制,像霜花无数次重复六角形的图案。

我跟艾尔讲了蓝蚂蚁和伤痕文学中那个穿红裙子的小女孩。在明亮整洁的餐厅里,这些故事很不真实。

“集体主义。集体主义。什么都要一样。穿衣服也得一样。自行车也只有绿色的,一家还只能买一辆。1983年,我去了南斯拉夫的萨格勒布(Zagreb)。我记得有一个四层的百货商场,第二层上全是烤面包机,成千上万的烤面包机,一模一样的烤面包机。没有别的,只有烤面包机。”

“1962年4月,我从古巴逃来美国。我一开始不明白为什么没人阻止我离开。后来有一个被古巴政府清洗的前宣传部长到耶鲁演讲。我问他:‘你们知道我们这些人在外逃吧。你们为什么不阻止我们呢?’他说:‘我们高兴还来不及呢。任何能砸烂资产阶级家庭的事情对我们都是最大的福音。’现在我是古巴的‘人民公敌’,我所有的书在古巴都被查禁,更别说回国了。我的罪恶的‘资产阶级家庭’早就灰飞烟灭了。”

艾尔要感谢美国天主教徒组织的“彼得潘行动”(OperationPeterPan)。但是囿于资源的限制,逃出来的一万四千个孩子没有父母陪同。孤零零的艾尔只有十二岁。在登机之前,古巴的警察勒令他解开裤带,漏出屁股和私处,因为害怕他带走任何有价值的东西。对于离开古巴的孩子,政府有统一规定:只允许随身带三套衣服和一本书。就这样,四十五分钟之后,艾尔降落在黑夜的西海岸,身上一个子儿都没有。

古巴政府想尽办法阻挠艾尔与他的父母团聚。虽然他的母亲三年之后也逃了出来,他的父亲却终生留在了古巴。十四年后,艾尔的父亲去世了,卡斯特罗政府不允许他参加父亲的葬礼。

当奥巴马宣布恢复与古巴的外交接触时,艾尔教授在《华盛顿邮报》上愤怒地撰文:奥巴马总统“这一可耻的演讲”是“对古巴人民的背叛”。1979年,纽约的大街上也有同样愤怒的人群,讲述着同样惨痛的故事,无数个太平轮,无数个不曾等到的归来。现在呢?早已是绿地换蓝天了。

艾尔教授是天主教徒,却研究了一辈子新教运动。我问他:“作为天主教徒,你不恨马丁路德吗?他可是毁了天主教啊。”艾尔斩钉截铁地说:“当然不。毁得好!”

“我第一个教职是在AlbertusMagnusCollege。那是一个天主教学校,所以我有机会观察很多修士的言行。有一次我在图书馆发现了一本中世纪的珍贵稿本,有一个修士说:‘这本书太好了,放在图书馆里实在浪费了。送给我吧。’我们学校旁边有一个湖,可漂亮了。这些修士竟然跑过去立一个牌子:神圣领地,闲人免进。所以你看,虽然这些修士都宣誓要安贫乐道,但是信仰很难贯彻到生活中。

在禁欲主义这一点上,共产主义和天主教的修院传统是一致的。共产主义想抹平不平等,更是天方夜谭。共产主义运动内部也不平等啊。我有一个古巴的朋友,他跑出来的时候我已经在美国好多年了。他是一个养虾专家,海洋生物学的博士。有一次卡斯特罗组织开会,订了一个捕虾指标。根本不可能啊。哪有那么多虾。我这个朋友就说这样不行。马上失业。他还给我讲了一个故事,我不知道是不是真的。古巴政府里面有一个高官,是一个共产主义清教徒。卡斯特罗就派人到他家挖了一个游泳池,逼着他接受。怎么可能允许你比最高领袖更神圣呢?

所以神圣的基础是权力,而有权力的人为了维护自己的权力什么禽兽不如的事情都能做出来。”

于是艾尔对桑德斯(BernieSanders)调侃了两句:“这个家伙脑子进水了。我绝不可能选他当总统。”

“宗教改革那真是血流成河啊。托马斯·闵采尔(ThomasMuntzer)主张暴力革命,对异教徒格杀勿论。这和阶级斗争理论很像。初衷当然是好的,要用暴力一劳永逸地消灭暴力,从而实现永久的纯粹的和平。但是很可惜,意识形态的纯粹性永远不可能实现,所以暴力的车轮一旦启动就很难刹车。有一点我特别欣赏马丁路德:他从来不自称圣徒。他深刻地认识到这个世界是一个黑暗的、苦难的世界,而他也是一个不完美的、有罪的人。他感到恶魔随时都在侵蚀他的肉体和灵魂。他需要不停地忏悔,不停地祷告,不停地用信仰拯救自己。他不搞激进的那一套,不搞暴力革命。在一个支离破碎的世界中,怎么可能建立所谓的人间天堂呢?

我的父亲是一个相信轮回转世的天主教徒。他告诉我,一辈子是赎不清你的罪的。一千辈子也不行。哪怕血流成河也不行。”

艾尔记得中国城里奇形怪状的佛教雕塑,在他幼小的心中唤起诡秘的恐怖。但是他的父亲却很喜欢佛陀的塑像,因为经过无数次转世,乔答摩悉达多终于证得了涅磐,获得了永久的平静。

艾尔教授有过一个年轻的中国女弟子,只有十四岁,操一口纯正的伦敦音。这让老教授再一次感叹中国人的天才。时过境迁,蓝蚂蚁的时代早已远去,中国人如潮水般到美国留学、旅游、买房、移民,但是老艾尔依然无法回家。他说自从离开古巴,常常看到天上的云像古巴岛屿的形状。艾尔记得父亲收藏了一个十六世纪的彩色瓷盘。1976年,一个阳光明媚的周末早晨,他在巴尔的摩的华特斯美术馆看到一个几乎一模一样的盘子:“我像个孩子似的哭了。”

五十三年的异国漂泊中,艾尔获得了某种神秘主义的见证。无论是奇形怪状的云彩,还是巴尔的摩的瓷盘,都让他体验到上帝无所不在的法力,冥冥中决定着一切。而老来在纽黑文的咖啡馆里讲起哈瓦那的中国城,在红裙子和紧身裤之间找到一丝苦涩的默契,这是上帝给他的又一个惊喜吧。

我怀疑含着金汤匙出生的白人学生能否听懂这些。老艾尔能找到一个中国人倾诉,我也无比欣慰。而听了他的故事,对他在课堂上讲过千万遍的宽容与人性,我有了更多的理解。

二月十四日初稿,三月三日期中考试后再校