▼

撰文 | 翁慕涵

出品 | 网易浪潮工作室

欢迎下载网易新闻客户端订阅查看

如果你逛过宜家的商场,一定看过中国人在松软的沙发和床铺上旁若无人地呼呼大睡。从2015年开始,宜家就陆续发布了各种通知,要求中国人不要在他们的商场里“蹭睡”了。

但对逛街的中国人来说,就算是在众目睽睽的商场里,午后的床铺、沙发似乎都有吸铁磁石一般的魔力,牢牢黏住了他们的四肢,最终让他们在人声鼎沸中酣睡。

在宜家小憩只是中国人午睡的一个小小缩影。在德国摄影爱好者Bernd Hagemann创建的中国人睡姿网上,我们还可以看到午睡大军在街头巷尾、餐厅商场等等公共场合安然入眠。

在嘈杂的公共场所也能睡着,是因为真的太累了。2014年,中国人平均每年的工作时间在2000-2200小时之间,同期英国的平均水平仅为1677小时。

尽管平均工作时长已经从8、90年代开始下降了很多,但每年仍有超过60万中国人因为工作过劳死。

最辛苦的就是农民工,2013年中国农民工平均每天工作8.5小时,其中近85%每周工作时间超过44小时,也就是说他们周末也要工作。过度劳累,他们也是你在公共场合看到的最多的午睡人群。

劳累导致的失眠和睡眠不足,是每个上班族共同的烦恼。越是劳累,他们越无处可睡。

2014年7月21日,杭州东郊,一名男孩睡在父母上班的车间里。 / 网易看客

午睡真正兴起的时间是上世纪五十年代,八十年代衰落。从这两个特殊的时间点,我们似乎能摸到中国式午睡的线索。

彼时,午睡和生产、消费、资源分配等方方面面都是统一调控。新中国第一部宪法就规定了公民工作间隙休憩的权利:“国家规定工人和职员的工作时间,并逐步扩充劳动者休息和修养的物质条件”。

此外,1958

年12月20日的《人民日报》对劳动者的休息时间作了更加详细的表述:“每天睡眠八小时,吃饭、休息四小时,共十二小时,必须保证。”其中的“吃饭、休息四小时”在实践过程中逐渐演变成为每日中午11时至下午2时午休的全国惯例。

彼时,国内在生产、消费、资源分配等方方面面都是统一调控。午休因此平添新的意涵:“休息得越好,干的劲头越足,劳动的效果越大;计划好的作息助力于实现计划中的产量。”公社中的男女老少在被计划的午休时间做着“赶英超美”的梦。

2011年9月9日,台州椒江港内,一名工人躺在小山般的“洋垃圾”上睡觉 / 网易看客

除了有政策规定在保驾护航,单位体制对午休全民实践的影响也不容小觑。众所周知,过去的单位,不仅仅是工作场所,还是把成员的家庭、社会生活以及政治管理统一到一起的空间组织,包括向单位成员及其家属提供宿舍、食堂和学校等等。

在单位,几乎可以解决90%的生活需求。公共空间(工作场所)和私人空间(住所)的界限是非常模糊的。下了班,隔壁邻居或许就是你领导或者同事。“单位11点放工,在食堂用过午饭后回家睡上一觉,2点返工”——诸如此类的作息习惯就变得稀松平常起来了。

2013年5月22日,浙江省嘉兴市南湖区一菜市场内,小贩们正在就地午睡,他们通常凌晨2点钟便起床为了生计忙碌 / 网易看客

回忆当时的日常生活,在体制下成长的那代人描述道:时针指向11点,街道倏地就热闹起来了。从单位放工的人群三三两两回家。午睡是每日最具仪式感的环节,需褪下长裤罩衫,需打开朝晨叠好的棉被,需拉拢窗幔遮蔽天光。家人常在耳边念叨,午休期间不准去邻家串门,因为常会撞见人家未着长裤的尴尬样。

1980年《人民日报》刊登美国记者琳达·马修斯的文章“中国人的午睡”。马修斯讲到,一位美国工程师在参观南海近海石油钻井台时,被钻机工人在中午关闭机器,集体去午休的行为吓得不轻。琳达·马修斯尝试去解释这种集体午睡的习惯,并将原因归咎于当时中国的社会政策:“人们捧着保障终生职业的‘铁饭碗’,自然没有了工作热情,整天昏昏欲睡。”

“全民午睡”最终在八十年代受制于多股压力,并逐渐开始消解。“中午是社会交流的黄金时间,却被午休打断了,显得中国整体节奏缓慢迟钝。”午睡本质上不能像工作、社交那样带来效益,人们也意识到,过去它给生产、流通、消费造成的损失难以估量。

2008年8月12日,浙江嘉兴两名用自行车支撑纹帐席地而睡的工人 / 网易看客

改革开放之后,曾经囿限在单位封闭环境的成员,有了更多自由活动的空间。人群渐渐走出单位的筒子楼,转之迈入市场经济的产物——商品房。

不同于单位内部“工作—社交—休憩”三位一体的空间结构,当时多数位于城郊的商品房无形中增加了人们的通勤时间和通勤成本。中午想回家睡上一觉的心愿变得难以实现。

就这样,全民午休管理在质疑声中走下了神坛,午休时间不再受官方统一安排。

当时,一些新兴成立的外资企业、外贸公司干脆拿去了午休时间段。“调和式的资本主义模式在欧美崩溃后,休养生息变得不再重要,因为供人休息和恢复精力的时间实在太昂贵了。”保留午休作息的学校、机关等也将午休时间顺应缩短,并随季节调整。

现如今,单位制逐渐消解,不再强制午休了,午睡已经完全变成了一种个人选择:“昨天熬夜了,现在稍微趴一会儿”,“今天挺精神的,直接上手干活吧!”

但大多数中国人,无论是私企还是国企,还是一到中午就犯困,吃饱了饭就是要趴一会儿。这到底是为什么?

2012年1月7日清晨,嘉兴站临时购票大厅里长长的队伍中,一名小伙子身裹棉被正在睡觉,等候火车票开卖 / 网易看客

很多欧洲人和美国人不午休还能满血工作。细心的网友对比发现,英国人午间喝咖啡提神但不睡午觉后感慨:“难道只有我们想午睡吗?”

其实,和中国一样拥有悠久午休传统的国家其实不在少数。如,以“嗜睡”而闻名于世的西班牙,地处热带、亚热带的菲律宾、哥伦比亚等国,为躲避正午时分的炎炎烈日,午睡传统也一直保留着。昏沉的晌午,那些在杏树荫下酣睡的人也常见于加西亚·马尔克斯的小说。

回到中国。中国幅员辽阔,气候类型多样。如果说,横跨东西、纵贯南北的中国人都因为太热才午休,显然是以偏概全的。

“只要给我一个支点,我立刻就能睡着” / sleepingchinese Bernd

其实,真正让我们中午昏昏欲睡的,是我们最爱吃的大米饭。

我们不妨先回到一句俗语上,“早吃好,中吃饱,晚吃少。”实际上,很多人的早餐是在上班途中随便打发的;晚饭也不敢多吃,过饱容易引起肥胖、结石等健康问题。所以饕餮时刻往往留到了相对“无害”的中午。白米饭与酱排骨齐飞,宽面条共白斩鸡一色。横批拿白居易的“食罢一觉睡”,岂不极妙?

而让很多人困惑的问题是,那些下肚的米饭面条、排骨鸡块,为何就生出了睡意呢?

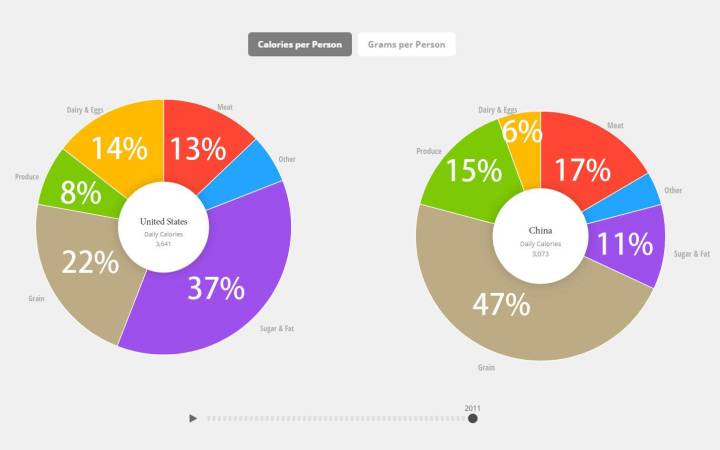

首先是饮食结构的差异。欧美的农业结构是种植业和养殖业平衡发展,因此食物中除了谷物蔬菜,肉类蛋奶比例也极高。以美国为例,从谷物摄入的平均热量占比22%,肉类蛋奶加起来就已经27%,蔬菜吃的比较少,只占8%。

中国人的食物来源则主要是种植业,谷物占主要成分,中原地区直到东周以后,70岁以上老人和贵族官员才能吃得上肉。因此,我们的饮食结构一直以来都是大米、面食等谷物类为主食,占据了我们日常摄入的47%,水果蔬菜15%,肉类蛋奶加起来才23%。

这种饮食结构的差异,带来的最大的“恶果”就是,我们吃饱了饭就想睡觉。

要明白其中的原理,需要先了解下升糖指数(GI)这个概念。当我们吃进含葡萄糖的食物后,血糖值会上升,通常以食用100克纯葡萄糖后2小时内身体血糖增长值为标准,即GI值为100。对照标这个准值,不同食物食用后两小时内的血糖增值和增速,就是它们的升糖指数。一般认为,GI值高于55的属于高升糖指数食物。

在常见的食物升糖指数数据库中,我们可以发现,平时我们爱吃的主食大米、面食都是排名第一的高升糖指数食物。

吃了这些高升糖指数的食物后,我们体内的血糖值会快速上升,刺激大量胰岛素的分泌。而胰岛素会使食物中的色氨酸进入脑部转化为血清素,继而代谢成褪黑激素。其中,血清素和褪黑激素都是稳定情绪、促进睡眠的脑内荷尔蒙,这就是午后催生睡意的元凶了。

而且食困症跟基因、人种的关系不大,欧美人吃了中餐后也会无精打采。甚者还有出现“食物昏迷”(food coma)的问题,需要依靠大量咖啡补救。

要改变个人的饮食习惯尚且不易,谈何整个国家的饮食结构。这样看来,倦意和中国人平素摄入的主食,打从一开始就是对双生儿。

2011年11月10日,一名来自四川在浙江桐乡种蘑菇的菜农正在睡觉 / 网易看客

我们在追溯午休传统时已经发现,八十年代伴随单位制消解,新兴商品房出现,工作地和住所被划分得越来越远。

在如今的一线城市,“家住城东南角,去西北角上班”的年轻人比比皆是。人们普遍都会面临一个问题:“中午‘饭’困了,睡哪儿?”

回家是不可能了,通勤成本太高,在办公室将就将就?趴着睡长此以往不利于血液循环,还会影响消化、视力和脑供血。

2011年12月11日,浙江嘉兴房展会上,一名销售人员午间小憩 / 网易看客

除了那些无奈委身办公桌前的,午睡一族还会在街头巷尾、餐厅商场,甚至办公室的厕所里呼呼大睡。德国摄影爱好者Bernd Hagemann拍摄的中国人睡姿照就是很好的佐证,到处午睡最根本的原因是我们无处可睡啊。

对不想掏钱去咖啡馆,也不想去商场睡觉的人来说,最适合的公共休闲场所就是公园。以中国的一线城市北上广深的公园数量为例,深圳、广州表现突出,分列全国2、4位,公园绿地面积分别有19241公顷和27200公顷。深圳是得益于几大森林公园、湿地公园撑场子,广州则是占了老城区的优势,绿化面积没有被大面积吞没。

“这一刻,我是鱼” / sleepingchinese Bernd

相反,另外两座城市连全国前200名都没排上,在四座一线城市的CBD办公集中区,上班族最需要休息的地方,都没有想配套的中心公园。为什么这么少,因为一线城市寸土寸金,不舍得用来建公园啊。

同样受困于爱吃大米、中午想睡觉的日本,绿化面积达到66%,仅次于芬兰和瑞典,世界排名第三,即便是东京,人均绿化面积也达到3.01平方米,公园总面积达1969公顷,人均公园面积是上海的11倍,建这么多公园,就是为了满足城市居民休憩的需要。

2017年6月3日,许多东京市民和年轻人在公园享受初夏六月的阳光 / 视觉中国

而在欧美城市里,草坪也是他们天然的床铺,午休、聚餐、会议、锻炼、甚至避难,都可以在草坪上进行。对很多不想掏钱去咖啡馆、不想在拥挤的商场里午休的年轻人来说,写字楼附近的草坪是最好的最便利的休息场所。

跟日本、欧美的公园不一样,今天我们的城市公共空间经过全面规划,其中一项就是防止人在里面睡觉,影响市容。常用手法包括长椅的隔断设计,把表面抬高以防有人靠上去,草坪都用围栏围起来,不能踩踏,更别提躺在上面午休了。

“再多的栏杆也阻挡不了我睡觉” / sleepingchinese Bernd

为什么我们的草坪不能踩踏?跟欧美的草坪究竟有什么不一样?

很多人认为,不能踩踏草坪是因为中国人太多,按这个逻辑推导下去,大意就是中华960平方公里的大地容不下14亿人。相反,根据最新的政府报告,截至2016年底,全国人均公园绿地面积达13.5平方米,完全足够你躺下来睡个午觉。

事实上,草坪最重要的特性之一就是要耐踩踏,而我们的草坪种类在一开始就没打算给人踩,属于观赏草坪。以北方城市为例,为了延长绿期,通常用的是冷季型草种,如黑麦草、高羊茅、早熟禾等。这些草种根系浅,茎杆脆弱,踩踏过度容易死得快,围栏围起来不让踩的目的就是减少维护成本。

因此,想要靠草坪解决上班族的午睡难题,只能期待我们的科学家培养出超级稻一样的“超级踩”。

“像家里的床一样软” / sleepingchinese Bernd

此外,睡草坪、睡公园真的是一种不文明行为吗?

其实困了就躺下睡是人之本能。法国人类学家马塞尔·莫斯的研究中提醒我们,睡眠这项本能,很大程度上会受社会环境的影响:二战时期大兵们见缝插针地补充睡眠,不论地点场合;在极寒的火地岛,原住民习惯围着火堆集体入眠。

美国学者乔纳森·克拉里则认为,如果一个人愿意把自己最为脆弱的睡眠状态曝露于光天化日之下,心无挂碍地入睡,反倒说明这个社会的安全指数较高,他可以放心地把自己交给他人和社会的保护。