央视

12

频道,从

11

月

19

日开始播出的

6

集《人民的珍藏》,看了前两集,真是令人扬眉吐气,心情舒畅。第

1

集从我们制造的东风万吨轮到出口的万吨轮,从邮轮、运输液态天然气的大型海轮、航空母舰,我国摘取了造船业的三大明珠,成为世界造船大国。第

2

集,从

1970

年发射

“

东方红人造地球卫星

”

的

“

上得去、抓得住、听得清、看得见

”

的成功实现到发射气象卫星和导航卫星,为整个社会发展与人民生活,提供了充分保障。

这个节目的开头打响,不仅回顾了国家的发展战略,讲了造船厂和卫星科研单位,也从钢板的焊接说到了卫星上的铷钟研制,他们攻克了处处难关,也有生产职工和邮轮客人的感受,有当时的报纸资料和物证,让观众快乐回忆,幸福满满。

大家感受到几十年来走过国家的进步、产业发展的历程,真是自力更生、奋发图强、艰苦奋斗,造就了一个个奇迹。

观众必然对科学家、科技人员、广大职工和众多领导干部、管理人员心生敬意。

特别是对年轻人,观看后会产生对历史发展的敬意和接力奋斗的豪情。

但是,

11

月

21

日播出的第

3

集,描写电信的发展,与前两集的内容安排、表达方法,却相差甚远,使我作为一位曾经的电信职工,大感遗憾。

虽然一开始就展现了

1955

年,从我国自己制造的电传打字机说起,有应用、也有科普,可是没有表达出来在

50

年代,那种技术条件和工业基础的困难条件下,能够制造出这样的精密机电设备的艰辛。这个型号的电传机,几十年中生产了

34

,

400

多台,不仅对全国的电报传输,也对早期计算机应用发挥了巨大的作用。与前两集相比,没有见到电传机的研制者和生产单位的表达,是个欠缺。当然更大的不足,是没有跟随这台电传机一路推进,讲述电信领域的技术改造和国家优先发展电信技术进步的战略。和造船工业、发射卫星相比,邮电部从

50

年代开始,就制定了建设先进电信系统的战略,突出经济发展、通信先行的策略。

1958

年,就在邮电大学里设置了电子电路、自动控制、计算机和先进通信设备制造的专业,开始少量招收学生,也就在后来完成了电子化的中文电传打字机和许多先进通信技术应用。

众所周知,通信网络包括线路、交换机和终端三大部分。邮电部从

60

年代开始。组织实施了多项国家级通信建设工程,从

1800

路电话的中同轴电缆到

960

路电话的微波传输电路(可以传输彩色电视),一直到

80

年代开始的八横八纵的光缆建设,这些基础设施保证了移动通信和全国的网络应用。赵梓森院士在

70

年代就开始光通信的研究并获得成功,才有了至今辉煌的武汉光谷。数以万计的线路建设者也在不断实现技术进步,上万名维护职工,奉献毕生经历,可歌可泣。

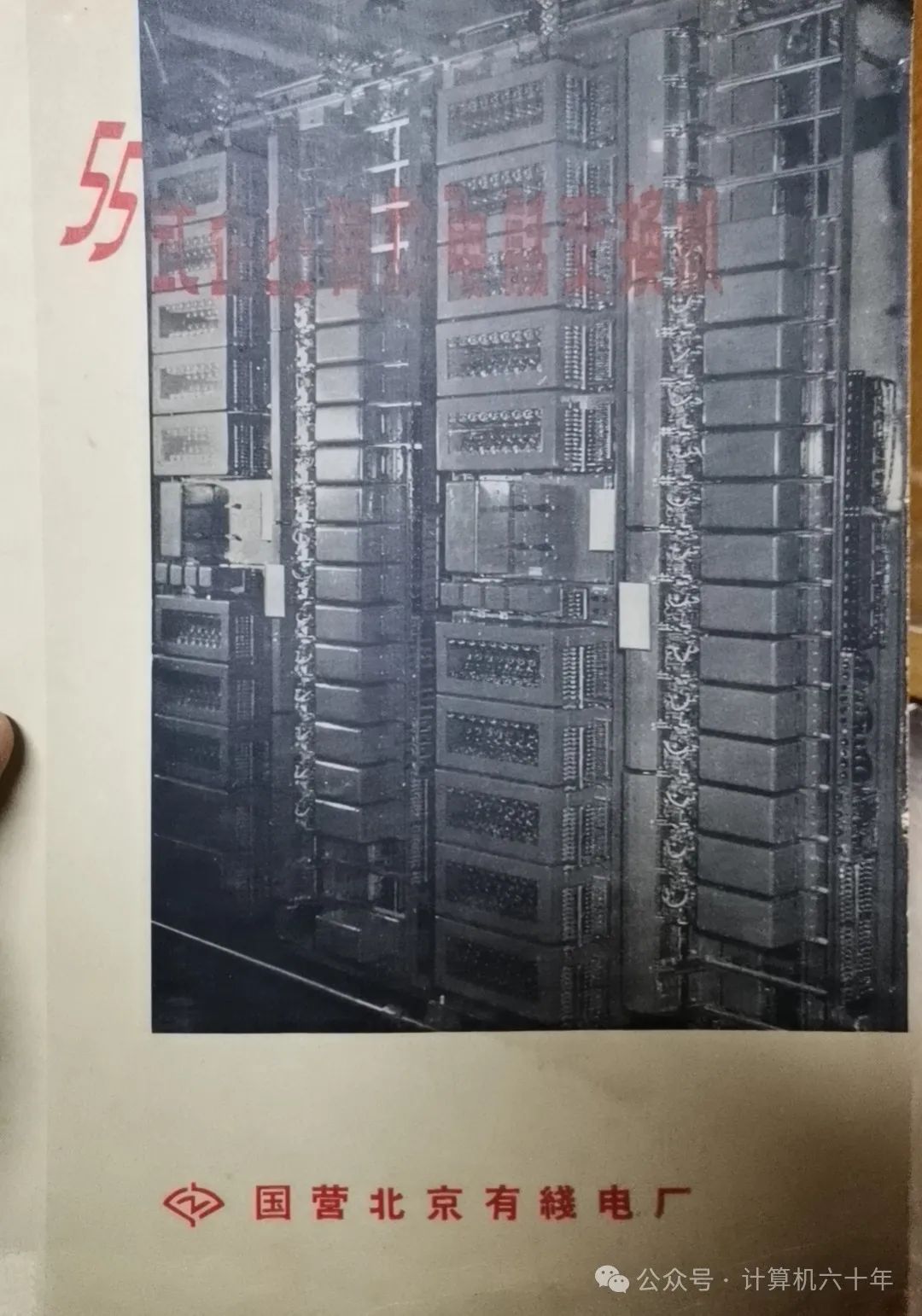

北京有线电厂生产的仿苏的

55式

电话交换机

在交换机上,

50

年代,国家重点

156

项工程之一的北京有线电厂,生产出了仿苏的

55式

电话交换机。

60

年代,邮电部

6401

工程,自力更生研制生产出了纵横式长途电话交换机。新中国

70

周年的

150

个第一,就列举了

60

年代哈尔滨军事工程学院帮助研制的晶体管长途电话计费设备,设置了国内电话区号,开始了长途电话直拨的历史。

1973

年,张爱萍将军参观电信传输研究所的新技术展览之后,就在家里使用北京直拨上海的长途电话,极为赞扬。

我们提倡自力更生,也同步学习、引进国外先进技术。改革开放以后,更是大力引进国外技术,从引进福州的万门程控交换机,到节目中表现的广东引进的国外移动电话,一路发展,出现了

“

巨大中华

”

,巨龙、大唐、中兴、华为

4

个企业集团等自主研制、生产,奋战通信领域,构筑出来中国人的通信网络辉煌历史。

在通信终端的建设上,从

60

年代初期,邮电部就制定了一系列发展计划,第一个具有世界水平的中文自动译报机,

1969

年

9

月问世。在当时器材和工艺困难的条件下,邮电部邮电研究院第三研究室,首开中文的汉字数字处理,用

8

万颗磁心存储了

1

万个电报码的全部汉字,这是一个世界奇迹。这项创造,一台机器可替代了

75

位译报人员,也可以说类似当年卫星上的铷钟作用。在第

3

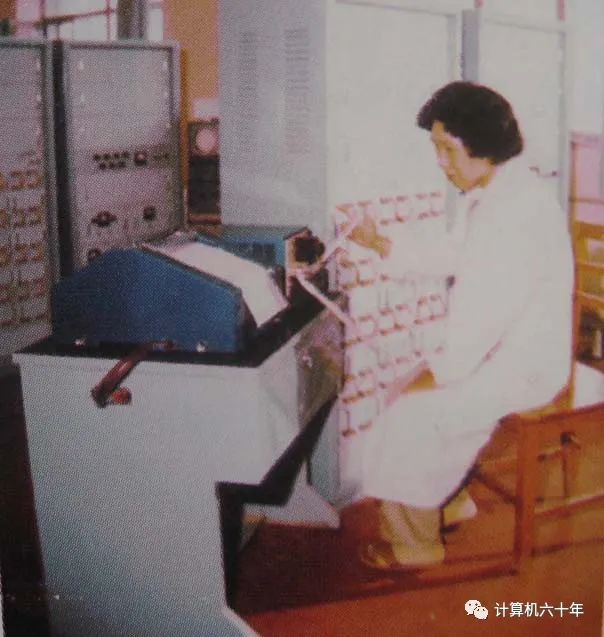

集的影片当中,已经展现了在山西侯马邮电部第七研究所制作的中文译报机和这台译报机打印电报汉字的动态画面,一瞬而过。就是说,摄制组是掌握了资源,但是却不知道为什么解说却一字不提?译报机也被部队、外交部、新华社等大量应用。

1969年9月26日《人民日报》,可能是中国媒体第一次使用“电脑”词汇。

中文译报机,装备全国大中城市和浙江等省全部县级电信局。

当年邮电部电信总局组织全国各省会电信局,从

70

年代开始研究电报自动转报

,

1980

年,在互联网引进之前,就开始建设,十年时间实现了全国

1962

个电信局、所的电报自动联网,

建成了覆盖全国各省的计算机电报转报网络,包括拉萨也联网开通。在

“

人民的珍藏

”

第

3

集里,说到了用人工操作电传机发出一份电报,要历经几个小时,才能送到用户手中。可是,使用当时的国产计算机后,中国的电报,从

4

级电信局的人工转发,压缩到了

2

级自动转发。

跨越上千公里的两个不同省份的县级电信局的电报,只要

2

分钟上下,就能自动到达。这期节目,光有科普,欠缺“进步”,一句话就能展现电报的进步,被导演错过。媒介多年批评中国科技领域,研发表演多,实用欠缺的状况相左,中国电信新技术不仅往往直接投入业务使用,还做到了全程全网,覆盖全国,做到安全、保密、不间断,与中国万吨海轮走遍全球,不相上下。

1965年,邮电部邮电研究院第三室研究成功电报译报机。

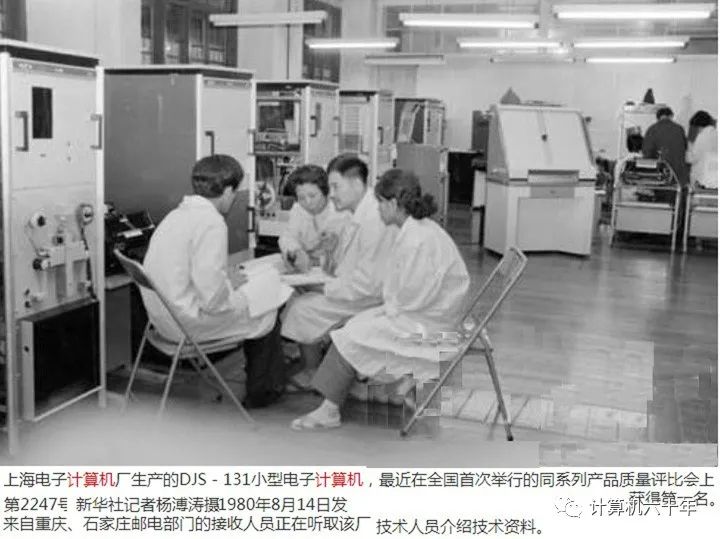

电信部门的电报转报项目,是上海计算机厂生产334台DJS-131计算机的第一用户。

2023年,作者访问为电报通信发展奉献一生的科技人员。

80

年代,长途直拨电话和移动电话还没有出现,改革开放以后经济发展,电报业务倍增,南京电信局最多的一天公众发报

20

万份。

1993

年,全国

12

亿人口,发报

3

亿份,平均每

4

个人发出一份电报。全国的

4

万名报务员和投递员,在使用计算机进行电报自动转报发送之后,大部分人离岗,从事新的电信发展工作。电报行业利用计算机的智能,进行了行业升级和首开劳动岗位变革。

1984

年,李鹏副总理到上海电报局视察了电报专报,并且非常关注使用计算机而节省的报务员,是如何安排工作岗位的。这段经历,对现实的人工智能转换以后涉及的劳动岗位变革也是具有引领意义的。

《南方日报》头版报道广州电信局的劳汉雄对电报技术进步的贡献。

改革开放的初期,从银行、铁路、民航、宾馆、餐饮等等社会服务领域,一度都满足不了社会急剧增长的需求,只有公众电报业一花独放,无论出现多少业务高峰,每天都能按时完成通信任务,为此受到国务院领导的表扬。

1949年,新中国70年,150个第一包括1969年完成的长途自动电话交换机(10月10日《人民日报》)。

自从

1976

年,唐山地震有线通信设施被摧毁以后,国家大力建设无线通信,在北京首先开始移动电话研究,在上海开通小规模的移动通信服务,之后大力引进了寻呼机和移动电话,也就是影片中所说的第

1

个客户所拿的砖头移动电话是引进的。后来,众多通信、电子企业与

“

巨大中华

”

同步配合邮电部门,从引进到自己创造,从模拟移动网,升级到数字网络,才有

3G

、

4G

、

5G

到进军

6G

。

通信发展,也少不了数字通信研究和计算机联网。在第

2

集中,播出了民兵守护有线通信的电线杆的镜头,实际上就是电信科研部门与院校完成的中国第

1

次大规模的数据通信,也就是发射东方红卫星的

12

个字里面的

“

抓得住

”

,在没有远洋测量船的情况下,用多普勒雷达,由几个监测站获取卫星运动数据,经过几千公里的数据传输,汇集到了处理中心,东方红卫星发射以后

14

分

16

秒,计算出了卫星轨道,创造了一个航天奇迹。

《人民的珍藏》第

2

集,播出了民兵守护电线杆的镜头,

电信的技术发展,不断从人民日报、新华社、央视跟随及时报道,科学院、工程院的院士,以及许多科学家、科技人员、技术工人参与通信发展,创造了许多奇迹,史实可鉴。比如敷设中日海缆时,我国电信职工,就在短时间内达到了一流的深海维修电缆的先进水平,使日本人惊讶!和第

1

集中的造船工人的技术进步一脉相承。

70

年代,杭州电信设备厂的新闻传真机,替代了民航班机运输报纸纸型,通过线路让报纸在各地分印,加快了《人民日报》等中央大报在全国的印刷速度。王选院士研发的激光照排设备,也使用了新闻传真机作为输出终端。