人的一生很长,如果按照活到80岁算,有29200天,700800小时,42048000分钟,2522880000秒,一长串的数字看起来很震撼,但是如果以7年为单位进行换算,人生至多不过12个7年,而能够陪伴父母或者孩子的时间则更少。

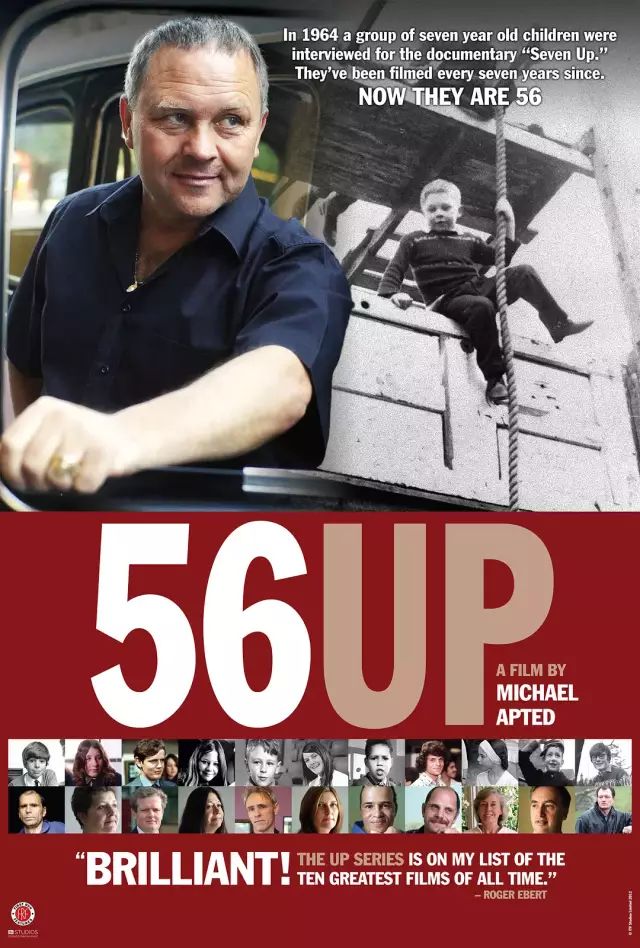

在人类的历史演进中,有这样一部令人叹为观止的伟大纪录片,它耗费半个世纪取材、拍摄、制作,这部纪录片的价值,已经远远超过了拍摄每个人物的意义。

《人生七年》

这部名为《人生七年》的系列纪录片,共有9部,每隔7年,BBC就会去重访这些孩子。通过记录

14

个孩子的人生轨迹,我们窥见了他们半生的缩影,也看到了社会发展在他们身上留下的深刻烙印。最近,这部跨越半个世纪的纪录片终于完结,让我们一起去看一下别人的人生吧,相信你会有所感悟!

人生有几个7年

中国有句古话,叫做“三岁看大,七岁看老。”,而英国也有一句意思差不多的谚语:“Give me a child until he is seven and I will give you the man.”

(给我一个七岁的孩子,我可以看到他成年后的样子)。

七岁的小朋友,已经开始出现简单的逻辑思维;并且会对自己的未来,有着一定的规划和想法。纪录片之所以选择从7岁开始拍,也是因为如此。

片子的初衷其实是想要验证“富人仍富,穷人愈穷”,以此批判英国社会的阶层固化。所以,摄制组当时是精心挑选了不同背景的孩子,包括4个女孩、10个男孩,其中,5个来自上流阶层,2个中产阶层,4个工人阶级,1个出身农村,2个来自孤儿院。

△上图是第8个“7年”结束后,14个孩子们的成长变化图

最新一集,这些人过了大半辈子,到了63岁,他们到底怎么样了呢?

#富人家庭#

@安德鲁:剑桥毕业,律师事务所合伙人,即将退休。

@布鲁斯:因为觉得教育事业有意义,牛津毕业后没有选择高薪工作,而是去普通学校教书。

@约翰:父亲早逝,母亲省吃俭用抚养大。名校毕业,王室法律顾问,热衷慈善。

@查尔斯:反感精英教育。21岁后退出了拍摄,后来在新闻业工作,也为BBC拍过纪录片。

#中产家庭#

@尼尔:青春期时患上精神疾病,从大学辍学,成为流浪汉。40岁后人生转折,当上了议会顾问和业余牧师。

@皮特:在节目里批评政府被舆论攻击,因此退出了拍摄。56岁时,为了给乐队做宣传回归。公务员,也写小说。

#工人家庭#

@托尼:梦想当赛马手没能实现,在西班牙投资失败,开出租维生。

@苏:结婚又离婚,单身妈妈,与男友订婚20年但没再结婚。没读过大学,目前在大学做行政工作。

@杰基:青年时想当丁克,人过中年却生了三个孩子。身体一直不好,靠领救济金度日。

@琳恩:喜欢小孩,搞过移动图书馆,做过特殊儿童教育,一直活在失业恐惧中,2013年去世。

#农村家庭#

@尼克:考上了牛津大学,然后去美国搞科研,现在患上了癌症。

@苏西:富家孩子,假期在农村长大。秘书学校毕业,家庭主妇。不喜欢参与拍摄,没有出现在新一集中。

#福利院孤儿#

@保罗:成为电工,不自信,沉默寡言,有一个非常宠他的妻子。

@西蒙:成为工人,在自己家开寄养所,帮助过130多个孩子。

14段人生之旅,半个世纪的时间跨度,超越阶级的局限,导演们的设想成真,最初验证的穷富之间的差距很难被弥补。

但一个人的一生真的就这样被定格了吗?还没开始就看到结局了吗?父母的出身真的决定了孩子的一生了吗?

视野和努力决定孩子的格局

父母对子女最关键的影响,并不是父母教给了子女什么,而是子女从父母的身上看到了怎样的生活方式。所以说父母的眼界和视野很大程度上决定了孩子的格局。

在纪录片《人生七年》中相比普通阶层的孩子,来自富裕阶级的孩子似乎从小就知道自己人生的安排,知道教育的重要性,他们中的大部分对未来的期许就是去剑桥、牛津上大学。

在富裕阶级孩子们对未来充满规划时,普通阶级的孩子甚至连大学时什么都不知道,普通家庭的孩子要想完成阶层晋升却非常难,在这14个孩子,唯一实现的只有这个名叫尼克的小孩。

尼克来自乡下,他读的村校只有一个班,离家四英里。虽然性格腼腆、木讷寡言,但是尼古拉斯清楚地知道自己想要什么,以及怎样努力才能得到自己想要的,当然,还有爸爸的支持。

爸爸一直认为自己的儿子不能像他一样,一辈子守在自家的农场里度日,他鼓励尼克看各种各样的书籍。有一次父子俩讨论航天知识,他被爸爸表扬了一番,这让尼克感受到了信任与鼓励,从此越发痴迷各式各样的科技书籍,用心专研科学知识。

21岁的时候,他考取了牛津大学,就读于物理系。28岁时移民美国做核电研究,并在威斯康辛麦迪逊大学教书。

图为尼克和爸爸

曾经害羞、还有点自卑的乡村男孩,变成了今天闪闪发光的大学教授,Nick克服了出身的局限,改变了自己的人生这就是教育和爱的力量。

当一个人拥有了知识,他的视野将变得开阔,他会拥有更多的机会,也会拥有更加广阔的天空。

爱是家庭送给孩子最好的礼物

在节目里,当这些人回首人生时,很多人都觉得,幸福与成就、金钱并没有多大联系,能被人爱才是最重要的。

纪录片中唯一的黑人男孩西蒙从小在福利院长大,从来没有没有得到过父母的爱,更别提受到的教育了。21岁时,西蒙就早早结婚了,生了好几个孩子,又离婚了。离婚后,西蒙一直想做点什么,他从没享受过父爱,所以加倍对孩子好;看见福利院的孩子和当年迷茫缺爱的自己一样,所以打算在把自己的家变成寄养中心。

40多岁的时候,他去上了寄养父母课程,为开寄养中心作准备。西蒙说:“

我小时候待过的寄养中心太差了,那儿没有一丁点爱。我想开一个不一样的,让孩子们感觉这就是他们的家,他们有一个爸爸来照顾他。

”后来的10多年里,来自世界各地的130多个孩子在这里暂住过,有些孩子住了很多年。去年西蒙生日的时候,所有的孩子都回来了。西蒙说,那是他收到过的最好的礼物。

微博上有一句话说:“在凑合氛围环境下长大的孩子,不知道什么是好的,就要花很多力气去踢开那些糟糕的,要碰壁很多年,才知道哪条路,是对的。”虽然西蒙没有父母的照顾和爱,但他在多年的碰壁摸索中,终于知道自己想要什么,把爱给了更多的孩子

。