曾经在网络上看到的真人真事:

居住在北方二线城市的一个普通工薪阶级家庭,女儿刚满五岁,家里为她学习艺术的投资已经超过三万多元。这家的父母说,觉得孩子学艺术不一定会掌握什么技术,但对性格的塑造是一定的。相比四五岁这个阶段普遍比较害羞的孩子,他们家女儿落落大方,没有了同龄孩子的躲躲闪闪,说话也干净利落,给人感觉就是那种很有灵气的孩子。

这个案例也可以从侧面反映,儿童艺术启蒙是很重要的。

更不用说,现如今奇点将至,未来可能人工智能会代替许多人类现有的工作,大概人类最难以剥夺的能力之一就是艺术创作。

而我们该如何去做呢?是不是一定需要如此高昂的投入?

这里主要分为两个方面来说说:实施这一步的想法,和实施这一步的做法,也就是世界观和方法论。

首先说世界观。就一句话:兴趣是最好的老师。

在这所说世界观是围绕着“怎么做”这一板块来说的,所以要跟之前的“是什么”和“为什么”所区分开来。

为什么要强调兴趣呢?众所周知的,兴趣非常影响一个人对于一件事情的投入程度,因此对于孩子的艺术启蒙,自然也是离不开启发兴趣这一点。延伸开来说:孩子对于艺术的兴趣,要培养,保养,并且不要对其干扰阻挡,更不要去磨灭它。

说完了世界观,再来讨论所对应的方法论。

在这里,通过读书学习,我总结列出了四点,供大家拍砖,分别是

1.鼓励孩子创作

2.创造条件让孩子看美的事物

3.欣赏艺术作品

4.阅读相关书籍

这里可以对这一条做一句小的补充:”赞赏和成就感会激发兴趣。如果不能有更好的引导,不加干预和束缚,也是一种不错的选择。”

所说的“激发兴趣”也是对于作为方法论对于世界观引导的一个回应。

先举一个例子。

这张图是一本很有趣的童书

《创造自己的世界》

的扉页

很直观的,这个扉页里面有很多并排着很整齐的黄色圆点,并且每个圆点都有一些不一样,孩子们拿着蓝色的画笔在每一个黄色圆点的基础上进行了加工,通过绘画给小黄点添加要素而让小黄点变成了一个别的具象事物。有太阳,有桌子,有相框,有日晷。

这就是一个很典型的创作,给予孩子一个黄色圆点这样的创作平台,让孩子发挥想象力并且将想象力具象化。这里也呼应了第一大点“是什么”里我所提到的“艺术要有所表达”

这也就是鼓励孩子创作,鼓励孩子运用发散自身的想象力并且最终将它表达出来

这属于一种再造也属于一种对于想象力的放飞,孩子在创作的过程中会引发思考,在创造完成后会收获自己的作品。一方面满足了其成就感,另一方面这样的成就包括这一成就所对应的反馈,例如赞赏,奖励等等也会对于孩子的艺术兴趣有所支撑。

然后针对补充说明的后半句:如果不能有更好的引导,不加干预和束缚,也是一种不错的选择。这里同样给大家举例说明:

这是某个关于儿童的线下活动中的照片

这个活动中所设置的互动环节是引导小朋友自由发挥想象,画出自己心目中理想的房子。照片中的小朋友在这场活动中表现很积极,很快画好了房子,并且给它起了一个名字叫做“高楼大厦”

而就在活动进行中孩子的家长过来对他说不让他给房子起这个名字,说“高楼大厦”这四个字并不能特指一个楼的名字。

这其实就是一个层面上的“阻碍孩子的兴趣”。艺术是不该有类似限制的,比如这个例子里孩子写的“高楼大厦”四个字,家长直接就从常理的角度想而去否定它。在孩子小的时候就用常规的理解条理去框住了,限制住了孩子的想象。

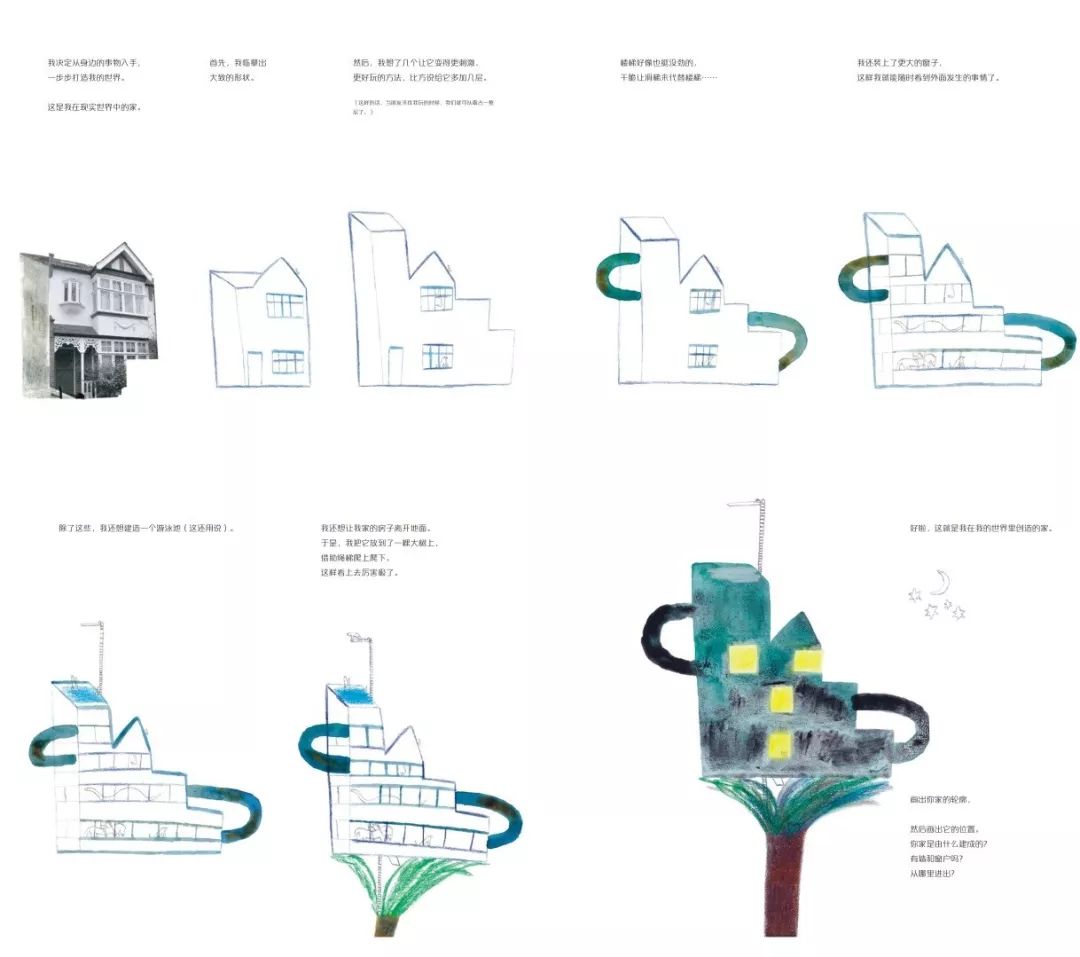

许多人会说,那应该如何做呢?这里截取一张在书中看到的范例:

上图是《创造自己的世界》一书中作者创造一个房子的过程,成品完全不符合常规,但这是一个很棒的艺术创作。当然,因为有了“鼓励孩子创作而不加干预和束缚”的前提,这个长在树上的房子才得以存在。

这里所说的创造条件,既可以是物质上的也可以是精神上的。物质上就好理解,比如带孩子去多看画展舞台剧等艺术作品,多带孩子游山玩水开眼看世界,把家里装饰得很漂亮很美,这都是物质方面的创造条件。

说到服装,大家都会公认意大利这个国家属于服装设计领域的佼佼者聚集地。而其实你到了当地,比如佛罗伦萨去看,你会发现那里很美。

走在街上就可以看到很多的街头艺人,并且你会发现,走在街头的市民其衣着也是很是别致考究,搭配的都很好看。

一个根本原因就在于氛围营造的美的事物,周遭的建筑物,店铺,交通工具,你能买到生活用品等等都是精美的话,孩子从小耳濡目染,穿衣服的搭配很自然的就会好看一些。

这是可以创造条件去欣赏的一方面,纵然多带着孩子去看看世界不同的地方很好,但也不一定是唯一的方法。

这就引出我接下来要说的:发现生活中的美。

发现生活中的美,涉及到一个重要的点是:观察

单说观察这一个词并不会给人太多感触,这个词似乎和“看”并没有太多区别。

是这样吗?

拿生活中常见的一个事物举例:红绿灯,它的顺序是什么?

交通信号灯(红绿灯)的亮灯顺序为:绿-黄-红-绿,如此反复循环;亮灯时长需根据路口的实际情况等因素考虑设置,例如,某一个十字路口的信号灯每分钟红灯亮30秒,绿灯亮25秒,黄灯亮5秒。

横向的交通信号灯,不管在路的左边还是右边,最靠近路中间的是红灯,靠路边的是绿灯,中间的是黄灯。而竖向的交通信号灯:最上面的是红灯,中间是黄灯,最下边是绿灯。

这样设置是为了让人能够最先看见红灯,这样红灯最不容易被遮挡

尽管红绿灯基本是每天都会看到的东西,但依然会让人容易忽视。以致于它看似熟悉,但去联想的话依然不容易使人想起来它的具体细节。

这也就涉及到“观察”与“看”这两者的区别。“观察”更多是在于去钻研,研究,也可以说是一种仔细的“看”的过程。而有着敏锐的观察力,才能更好地去发现生活中的美。

还可以举一个例子,

生活中有时候会看到这么一个瞬间。

游泳池中有人跳进了水池里。

这一场景看似平淡无奇,无论是常去游泳池或者在电视上电影里都能经常看到它,但如果细细观察的话,会发现一个场景中蕴含着很多的信息。

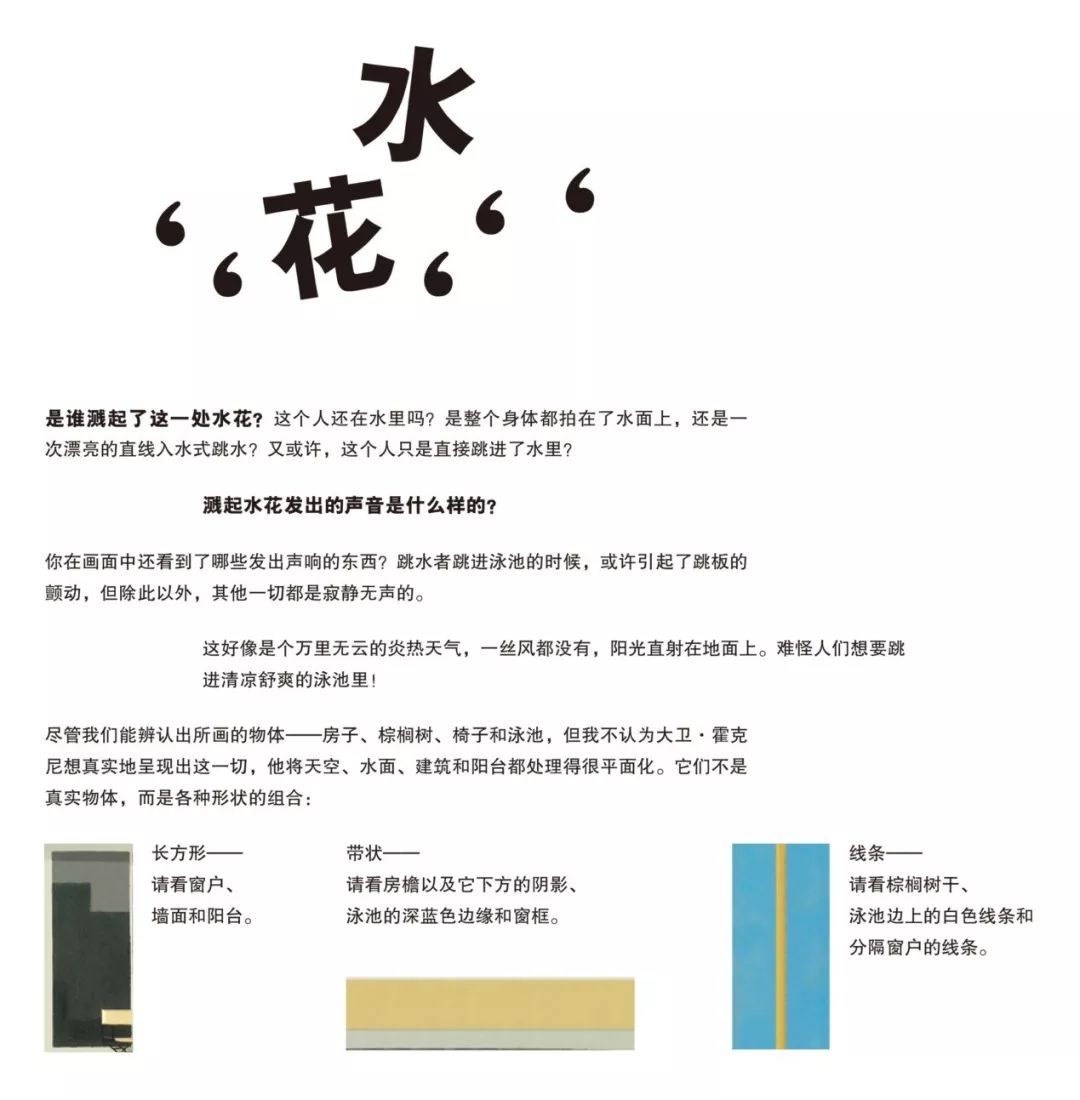

首先,是谁溅起了这一处水花?

你可以联想这是一个什么样的人,男人还是女人,老人还是孩子?

然后再通过观察水花的形状,猜想一下这个人是怎么入水的呢?是漂亮的直线入水,还是整个身体拍在了水面上?亦或者,是失足落水?

你甚至可以想:溅起水花发出的慎饮食什么样的?

再观察一下附近还有什么可以发出声响,比如跳板的抖动,或者还有什么事物。

以上等等之类的联想,都是针对这一景象的延伸的观察和思考,合理的去发掘一个现象背后的东西,当然还有发现美。

许多读者会看出这个场景其实是一幅画——大卫·霍克尼《大水花》,包括这个画和以上我所提到的联想,都是从一本叫做《儿童艺术大书》的书中摘抄的。先不说这本书怎么样,让我们来看看书中描绘的关于这幅画的观察。

包括有对于画中角色,声音的观察,引发对于孩子的联想。甚至你看到之后,书中会将画作里面,作者对于真实世界的艺术化几何形的处理点明清楚,引发孩子对于艺术的认知和思考。相信有人会说这毕竟是一幅画,不是真实的生活,而真实生活中不会有这么规规矩矩的几何建筑供你参考的。是这样吗?

这是我在上班路上拍下来的,除去眼前的两个形成斜线的建筑,仔细看你还能从中看到露出一半的明月。

细致入微的观察真的是可以发现生活中的美的,引导孩子去发现美的事物,其实也就是最自然,最有效的一种艺术启蒙了。

欣赏艺术作品的渠道也很多:画展,摄影展,歌剧,音乐剧,电影等等。

欣赏作品这一点就很直白,模仿是人的天性之一。科班学习艺术的学生在初学阶段尚会有大量的模仿,例如临摹画作,临摹大师的作品。

同样的来说,看的东西多了,自然脑子里的积累也就多了。

例如我们饭桌上常会出现的虾,假如我只是平常吃到,并不会觉得虾这个动物有什么独特。但当你看到了艺术家的表达后:

自然就会对于其生动灵巧的样貌印象深刻,最直白来说:原来我平常所吃到的食物还有这样不为人知的一面,延伸说它作为画作的内容,构图,技法,甚至画作背后的故事,作者,历史,年代,象征的意义等等。

欣赏艺术势必会让人,让孩子去学习到很多的东西。

试想:如果我看过的对于虾的一个作品,那我脑海中对于虾这一动物的印象就是单独的哪一张画,而如果我看过十个作品呢,看过上百个作品呢?

所以说欣赏艺术作品也是必要的,这也像第2点中所提到的带着孩子开眼去看世界是一个道理。

如果说到艺术诞生的地方去或者看演出等等都需要比较大量的经费和时间付出,那么这最后一点应该是最容易做到的:一本好书,也会激发孩子对于艺术的兴趣。

但是如何为孩子挑选一本好的启蒙书呢?这里以《儿童艺术大书》为例来说说,为什么说这是一套好书呢?或者说一套好的启蒙书需要具备的因素是什么?

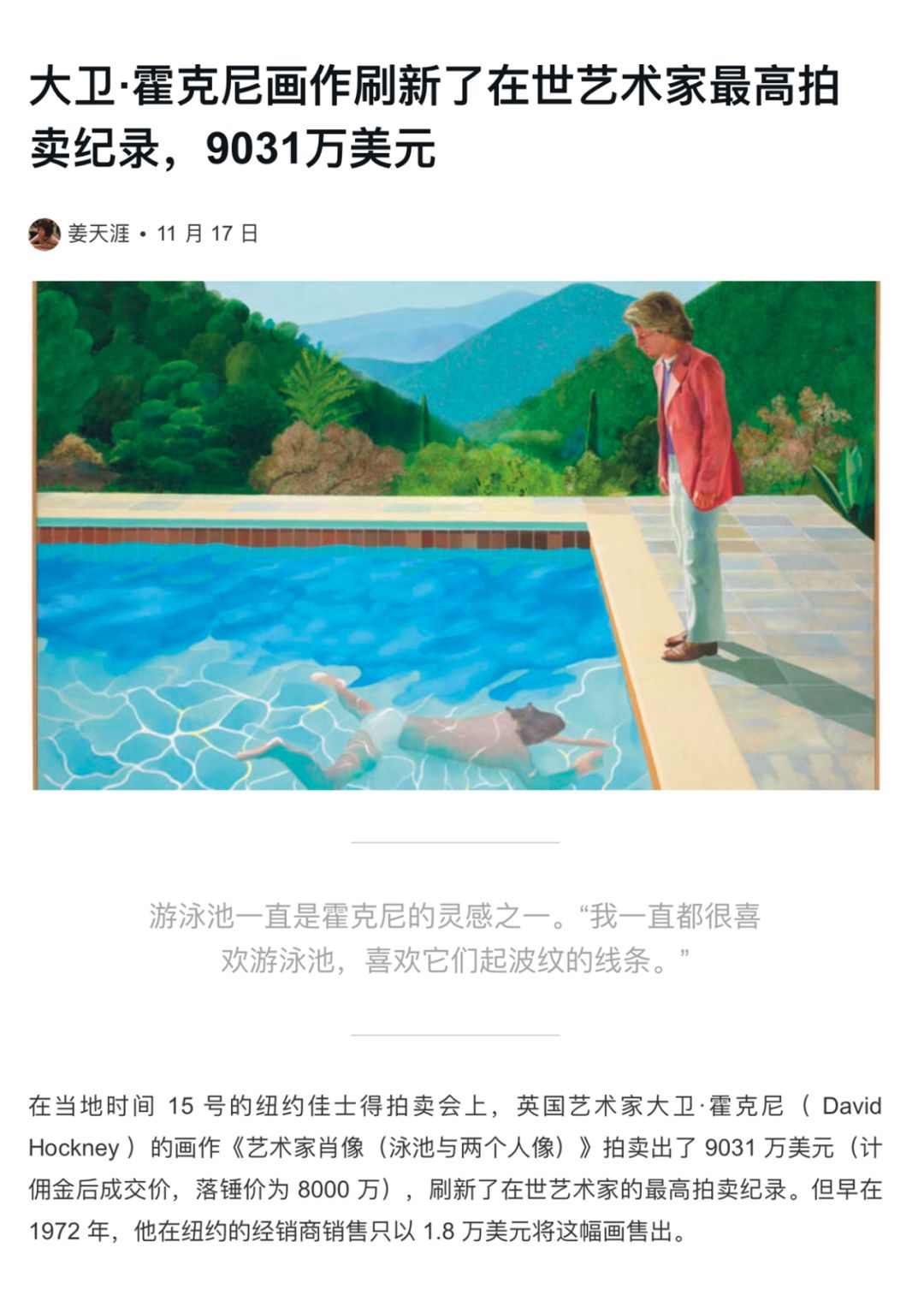

首先说我们通过看书能见多识广,比如,上文中用来举例的《大水花》,我们通过这幅画作认识了艺术家大卫·霍克尼,那么在看到以下这一前几天的新闻的时候你就会比别人多一份收获:

相比多数人,因为你从书上学习到,认识到这一艺术家,你就会在看到这条新闻的时候有着更多的感悟。同样的,孩子在看到书中大卫·霍克尼的这张画后,也许不会记住作者的名字,但在又看到新闻的时候,也许就会发现这就是书中《大水花》的兄弟作品。

不仅眼界,书中会对你所看到的艺术作品有着细致深入的解释和引导。

比如,下面这一页里