为追溯中国计算机事业发展历程,抢救整理珍贵史料。

中国计算机学会CCF发起“记录计算机历史”项目。10月23日,一批参加

C

N

CC

2020

“论坛

”的高校与研究所代表签署了发起协议。

目前,计算机教材的“概论”缺少中国计算机创业的历史,曾有两个课时的安排,几乎都在讲述国外的进步与成就。现在,有的学校“概论”课为6次,每次3课时,但是没有合适的教材,只好邀请IT企业前来讲述,和我国计算机应用的辉煌成就有着很大差距。到会的代表表示,如果在计算机学会的组织下大家合作,一定能够完成一个比较理想,能够反映中国计算机前辈创业功绩的“概论”课件,为学生所喜爱。

在座谈中,大家肯定徐祖哲讲述的《东方红卫星升空和中国第一次大规模数据传输》,认为这些内容就可以成为“概论”的精彩内容,即有专业知识,又反映了中国计算机科学家的奋斗精神,现在就可以去对同学们讲述。

到会的高校、科研单位代表合影

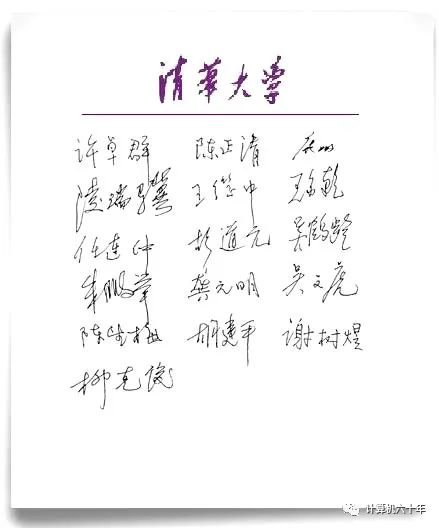

到会代表依次签名

其中有三家学校承诺参加合作,因故未派出代表参会,暂未

签字。

其中有三家学校承诺参加合作,因故未派出代表参会,暂未

签字。

2006年,参加纪念计算机事业五十周年座谈会的参与计算机创业的老师们签字,上报教育部,希望就计算机教育历史立项,但申请未获准。

新世纪计算机教材的历史责任

------

纪念计算机事业

50

年文稿之一

2006 年,是中国计算机事业的 50 周年。1956 年 5 月 20 日,“四项紧急措施”由科学规划委员会正式提交国务院审议,这个日子自然值得全民记念。(《发展计算技术、半导体技术、无线电电子学、自动学和远距离操纵技术的紧急措施方案》简称“四大紧急措施”)。

然而,绝大多数大学生和职工,在面对电脑上网或是办公时,并不知道中国计算机的这段历史。重要原因之一,许多学生说,上学时没有学到这个内容,老师没有讲过。那么,老师又为什么不讲呢?

5 月 9 日,我到国家图书馆科技阅览室查询近年来的新教材,计算机和信息化分类书架上,满满荡荡的专业教材,足有几千册。在半天时间里,依次抽取 50 册教材逐一查阅,所有图书都有“计算机发展”或“概述”章节,无一遗漏地叙述了 1946 年世界上第一台计算机在美国的诞生、发展、分类或未来前景。

然而,其中仅有 13 种教材或多或少的提到“中国的计算机事业是在 1956 年开始建立的”、“ 1958 年,中国的第一台计算机制造成功”;13 种中仅 6 种将“我国计算机产业的发展”单独当作一“小节”;仅 2 种提到新中国的“十二年科学发展规划”包含计算机发展内容;仅1 种提到“规划由周恩来总理亲自主持”,有一种书提供了一个多整页的“中国计算机大事记列表”。

梁钜钒先生主编的《计算机文化基础》( 2002 年 10 月,科学出版社出版),使我眼前一亮,该书明确指出:1956年,中国以“四项紧急措施”发展计算机、电子学、半导体和自动化。是惟一提到“紧急措施”的教材。

虽然在数以千计的教材中, 50 册教材还不能完全说明问题,但是也大体反映了教材的“历史份量”,应当引起教育部门、校长、教授们和社会的重视。

众所周知,世界各国都十分重视“教材”的内容,因为它不仅涉及到政府的态度,是国家发展战略的体现,也影响到青少年的成长和世界观形成。问题在于,上述教材是“跨世纪教材”、“计算机教学内容体系改革”、“21世纪规划教材”等等的产物。列举了众多名家的编委会主编和主审们以“培养高级应用型人才为宗旨,着力提高学生的综合素质,培养学生的实践与创新能力。”当发展计算机和建设信息化社会作为国策时,计算机教材的提纲绝非可以随意开列取舍,民族的光荣历史应是培育新一代青年的最好内容,是不能随意省略的。以热爱祖国、崇尚科学为荣,难道不应当从具体的内容开始吗?

不错,计算机是西方工业社会开创的辉成就,我们要学习西方的成就。但是中国科学家同样为世界计算机事业做出了自己不能分割的贡献,中国计算机事业应用的深度和广度同样珍贵和重要,也应当是全世界计算机事业的组成部分。

计算机是飞速发展的事业,因而了解和记住相应的发展阶段也是学习和应用的必要部分。就是在翻译过来的美国教材中,作者和知名专家也都不会忘记历史,特别是自己参与的经历。J . Glenn. Brookshear 在《计算机科学概论》中,“写给学生”:“我开始介入计算机始于 20 世纪 60 年代末, 70 年代初,那时我……从事维护位于伦敦的美国海军计算机设备的系统软件工作。”

他在该书中,“写给教师”:“我要提出的另一个问题是专业精神,道路和社会责任。我不愿意看到这一问题被看成是孤立的。”

《计算机科学导论》(科学出版社, 2004 年 3 月)的作者赵致琢在书中说:“中华民族是一个富于想象力的民族,高校是这个民族发挥想象力的思想乐园,而青年是这个乐园中最具活力的人群”。他强调校园的科学精神将是永恒的、高贵的民族财富,计算机的创新应当是其中重要组成。

中西文化同样要有专业精神和社会责任。温故而知新,如果仅传授操作技能而不去理解历史过程,何谈想象力?更谈不上传承民族精神。50 年前的“紧急措施”,正是周恩来总理的亲自决策,体现了新中国在发展传统工业的同时,赶超新兴电子技术的决策和实际行动,而且卓有成效。

中国计算机事业,走过了辉煌的 50 年,才有了今天的应用规模和产业规模。从计算所何绍宗等人的回忆和中科院张久春、张柏春的论文《 20

世纪

50

年代中国计算技术的规划措施与苏联援助

》中,可以看到我国在从 1956 年开始发展计算机的头一个 10 年中,成建制的计算机教育、研发、应用单位已经有几十家,科技人员达到 2000 人以上的规模。计算机不仅在两弹一星建的设中发挥了重大作用,也在国民经济建设中崭露头角,绝对不是可有可无的内容。

杨克昌先生主编的《计算机导论》(中国水利水电出版社,2005年8 月)中,列举了用中科院计算所新制造的 104 机,计算了 1959 年 5 月 1 日的“天气预报”的事例。可惜,在众多的教材中,难于看到从 60 年代开始,中国在石油、电报、电话、电力、铁路等方面的应用,也看不到四期“计算机训练班”培养的 684 人的风采,而这些应用正好是今天进行荣耻教育和科技创新的宝贵教材。

由于早期的计算机项目多处于保密状态,计算机设备与应用又没有作为“工业遗产”看待。我国的计算机历史资料和样机大量散失。目前的状况是:研制的机型多,保存的样机少;单位大事记录多,参与人员的回忆少;立项的课题名称多,领导决策过程披露少;罗列的技术性能多,创新内容和价值分析少。这些工作不仅要在教材编写中补充和反映,更应当作为国家和民族的宝贵财富来看待。

作为科学家可以远离“鲜花和掌声”,献身孤独的探索;然而国家和社会是不能忽略任何领域的进步与奉献,何况是计算机发展这样重要的一个事业,理应受到尊重和弘扬。

2006 年是中国计算机事业的 50 年,回顾、纪念 50 年的发展历程,应当再度推行一个“紧急措施”,就是让参与了计算机创业、创新的,年近古稀的老同志、老专家和所有亲历者,将他们的经历记录下来。同时,我还有一个愿望,就是让这一个队伍以整体的形象在世人面前亮相,让所有的国人、特别是青年一代知道我们有这样一批光荣的先辈,满怀激情地记念过去,展望下一个 50 年的更辉煌的前景。

令人欣慰的是,一些部门和媒体已经行动起来,正在关注和发起筹备“中国计算机的 50 年”。(

徐祖哲 2006 年5 月9 日撰写,5月16日光明日报发表)

公众号《计算机六十年》文章推荐:

西军电的专业和前两台计算机

吴立人院长受命创建成都电讯工程学院

北京航空学院计算机从专业到系

“

漫谈计算机

”

和吴几康先生

赵忠尧先生和近代物理所

许孔时:温文儒雅,博闻强记

跨洋寻觅周寿宪的人生数据

第一台计算机和张梓昌

莫根生:一位百岁老人的计算机历程

康继昌让计算机上天飞翔

乌家培:见证计算机和信息经济

张绮霞:目光清澈的女程序员

哈工大计算机专业50年庆典的价值

中国信息化是何时开始的?

在华罗庚家里作出的决定

从原子弹到计算机的华罗庚

钱学森举足轻重的发言决策计算机

做计算机靠苏联还是自己动手?

中国人是什么时候知道计算机的?

周恩来与新中国的恶性肿瘤防治调查(摘录)

计算机和全国军工企业质量整顿

向集成电路计算机进军的回顾

薛暮桥的统计机械化和自动化

中国计算数学的起步

电话专业为计算机事业挑大梁

胡建平:

不断创新的计算机人生

长途迁徙历经磨难的几个计算机专业

中国重点高校计算机专业的起源

新中国赴苏公派计算机留学生

计算机训练班堪比黄埔,开创教育新模式

谁是最先填报计算机志愿的人?

感恩科大:计算数学的航空岁月

人民大学:开创信息专业先河

靳进善:工农兵结缘计算机

培育计算机人才训练班建奇功

最早与计算机合影的中国人

在系列机上自主开发数据库

中科院早期人事工资趣谈

在华罗庚家里作出的决定

中科院计算技术研究所筹委会隆重成立

第一个计算机组在物理所

酒仙桥电子基地拔地而起

东西南北和上天的计算技术研究所

北京理工大学计算机创业前后

杭州将建设亚洲第一座计算机博物馆

软件技术:从研究室争论研究所

上海交通大学计算机专业的“运动战”

计算机事业的开拓者——王正

为十二大计票的宽行汉字针型打印机

15所与防空指挥自动化系统

周恩来与新中国的恶性肿瘤防治调查(摘录)

计算机技术情报的编辑出版记载着产业进程

哈军工研制441-B

Ⅲ

:

任连仲口述

兵器试验中心数字弹道的传奇

打算盘的士兵和向计算机的过渡

胡守仁:

一辈子当兵(雷达\计算机)

国防工业老战士——李庄

在系列计算机上自主开发数据库

最早与计算机合影的中国人

国家荣誉:

康鹏电路和“发明证书

电信“可视图文”生不逢时

昙花一现的“图文电视”

纪念“天降大任”的虞浦帆先生

兵器试验中心数字弹道的传奇

甘鸿:

记忆是电脑的灵魂(全)

中科院计算所为何筹备了三年?

中国信息化是何时开始的?

计算所:

南楼北楼今何在

计算机为什么是一场技术革命?

电子计算机和夜班酱油汤

纪念数学家段学复先生105周年诞辰

曲庭维:哈军工的军旗前照相

酒仙桥的包豪斯设计足印

缪道期:中国计算机安全领域的 位开创者

从电报转报到互联网

王行刚让人长久怀念

披金戴银的计算机印制插头

胡道元:为中国人用上互联网尽力

中国数据通信的起源

张关泉:成果奇崛和瑰丽的数学家

纪念中国第一只晶体管诞生50周年

记录历史,旨在传承——CCF保护中国计算机历史的行动

计算机起源和中国的追赶

江明德和”成电“的计算机

中国人是什么时候知道计算机的?

中日海底电缆谈判中的温控培训

清华计算机专业首班合影幕后

林巧稚不为人知的科学家故事

一场计算机交货标准的争执

俄汉机器翻译在国内初步试验成功

华南工学院的俄汉文翻译机

照排印刷系统的成功和夏天俊厂长

古典文献数据库的前世今生