Z发来茶馆照片的时候,我就喜欢上了。

有种说不清的神秘。明明是张清晰的照片,却似蒙了一层烟。

远处是一面镜子,也像是个屏幕,“品屋茶馆”四个大字在其上泛着幽幽的绿光,如同一场电影的开幕,镜子不远处的红色帘幕加深了这种印象。但观众还没入场,于是那些桌椅在昏暗空间里懒散地躺着,等待着下一场客人的落座。

我跟Z说,这照片很像电影里的一帧画面。

Z告诉我,她正是喜欢《花样年华》里那个年代,才想“复制”那种感觉。

我本想开她一个玩笑,说她这是“不存在的乡愁”,但转念想想,我自己喜欢去日本的爵士酒馆,又何尝不是如此。Z没有经历过她向往的年代,所以把心血倾注在这个店里,我也没经历过爵士乐的辉煌时期,于是靠着爵士酒馆来想象旧日时光。

所不同的是,Z是在构造,而我只是体验。

我让Z再发点照片,她没有答应,说你得自己去,才会感觉新鲜。

……

Z是我在伦敦的房东。

几年之前,她在此定居置业。

她是学建筑设计出身的,开了几年事务所,有些成就,但经手的工作并非全都喜欢,于是索性转移重心,自己开起了店。

Z起初是将自己的房子改造成了民宿(她的民宿我介绍过,有200多年历史,很有特色)

,此后,又在西区开了个包子店。

两处地方都很受欢迎,于是Z又在包子的地下,开了个茶馆。

所有这些地方,从概念到设计,再到店面的施工、装修,都由她一手包办。

Z的包子店,叫品屋,她是广东人的缘故,于是店的英文取了个与粤语相似的读音——Bun House。

第一次去品屋,是由Z陪同前往。

这里在伦敦西区的位置甚佳,莱切斯特广场站出来,大约两三分钟就能走到。

未入其内,已闻其香,那是品屋的蒸笼飘来的气味。

虽已接近晚上,包子店的生意依然红火。好在客人们堂吃的时间不算长,我们稍作等待就有了空座。

Z为我点了几个招牌包子,让我一定尝尝,她说尤其要试试这里的奶黄流沙包,保证个个爆浆。我一口咬下,浆汁四溢,剩下的三口作两口,瞬间就下了肚。

来前已知道品屋主打各种广式包子,想是不会难吃。真尝到了,结果超了预期。

吃包子的间隙,我跟Z说起我对品屋的印象。

这里跟我想象的既有相似,又不太一样。店的风格的确是港式餐厅的调调,但仔细看,又并非全盘照搬,市井之中透着摩登。我问Z个中奥秘,Z说目之所及,耗费了她好些心思。

比如墙砖,其实是定制的英国工艺,地面,是手工切割的摩洛哥地砖,陶瓷圆凳,是她从家乡广东的小镇千里搬运而来,藤椅,则是从法国淘来的…… 如此这般。

Z说话的当儿,包子已被消灭干净。

我自然没有忘记,此行去楼下的品屋茶馆,才是我的主要目的。

……

说是茶馆,那其实是个喝酒的地方。别处以茶代酒,此处以酒代茶。

如果说楼上的店面还因傍着马路,声响嘈杂得让人无法从现实抽身的话,这里则像是完全进入了另一个时空。电影《开罗紫玫瑰》里有一段浪漫场景,主人公从银幕上“走”了出来,和女主角奔出剧院。我置身在茶馆,则有种相反的感觉。

茶馆果然如Z发我的照片那样,像是电影的画面。但一切触手可及,于是这种似曾相识更加生动了起来。

店内的灯光不算亮,但足以看清一切。茶馆的设计跟楼上的品屋一脉相承,但闪烁的霓虹灯让这里多了神秘和梦幻。

最惹眼的还是“品屋茶馆”的绿光,以及吧台的红色“茶”字。

近看之下,镜面上多了些斑点,平添沧桑,耳边起了幻听,似乎还能听到电流的“滋滋“声响。我向来迷恋霓虹灯,那种独属于老上海和老香港的印记,不知为何,如今这两个地方,都是越来越少了。

Z介绍起茶馆里她精心设计的心思来,如数家珍:

入口处出的那台点唱机,是台1967年的原产,里面装了几十张唱片,要想点歌的话,可以通过箱体上的拨号盘来选号播放。

“品屋茶馆”一侧的墙面,是个斑驳的人像。Z告诉我,那是阮玲玉的画像。阮玲玉当年风华绝代,却因流言香消玉殒,死时留下遗言,“人言可畏”。Z在茶馆中放上她的画像,聊表追思。但来往的客人,也许只会以为这画像是装饰。

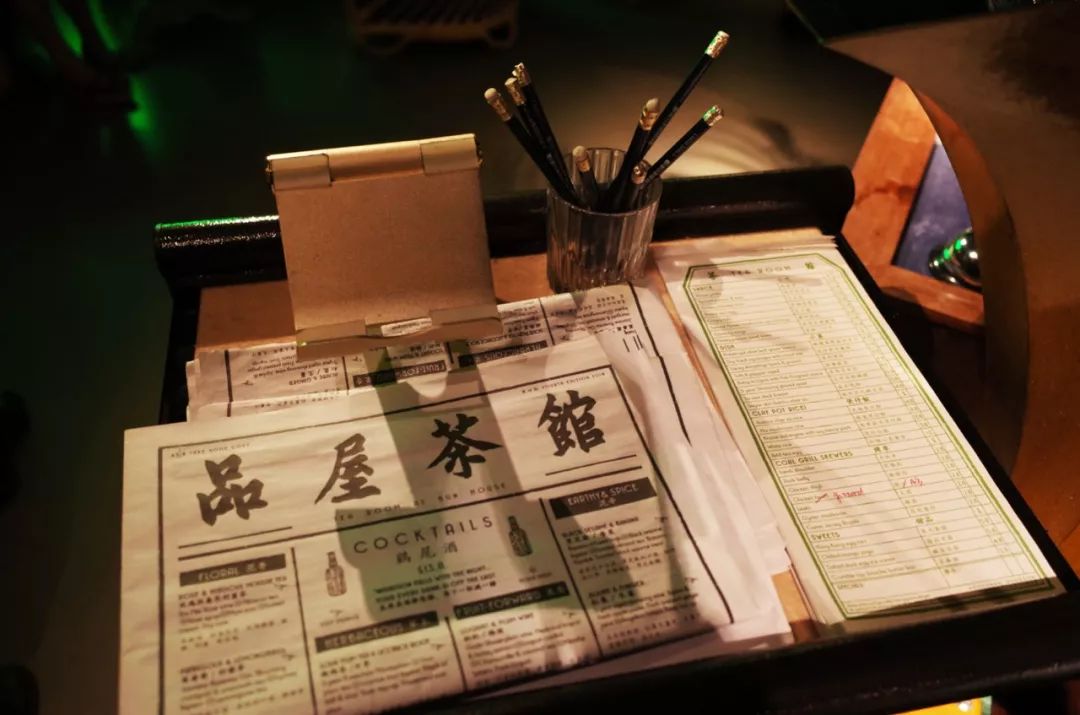

酒水单被设计成了一张张报纸,挂在了墙上老式的报纸夹上。喜欢的话,这些报纸可以买了带走。

墙的对面就是吧台,吧柜里放满了酒瓶。跟别处酒吧不同的是,这里后排的大多数酒都是中国的经典白酒。

你大可以直接点上一杯,或者尝试下茶馆的特调——这里的鸡尾酒都是以经典的中国白酒为基础,混搭各类意想不到的中国元素,例如冬瓜、人参、枸杞……等等。

我自然是在Z的怂恿之下,选择了后者。

于是那天晚上,我一直喝到了打烊。

说几个我印象深的,也许下回你逛去茶馆了,也可以试试:

【花生枸杞鸡尾酒】

这款酒基酒是茅台,加了茶馆特制的樱桃利口酒,入口顺滑,味道稍甜。

【蜜枣麦茶鸡尾酒】

若喜欢经典口味,这杯蜜枣麦茶鸡尾酒可以一试,威士忌加烟熏的蜜枣,口味平衡,隐约还能尝出谷物的味道。

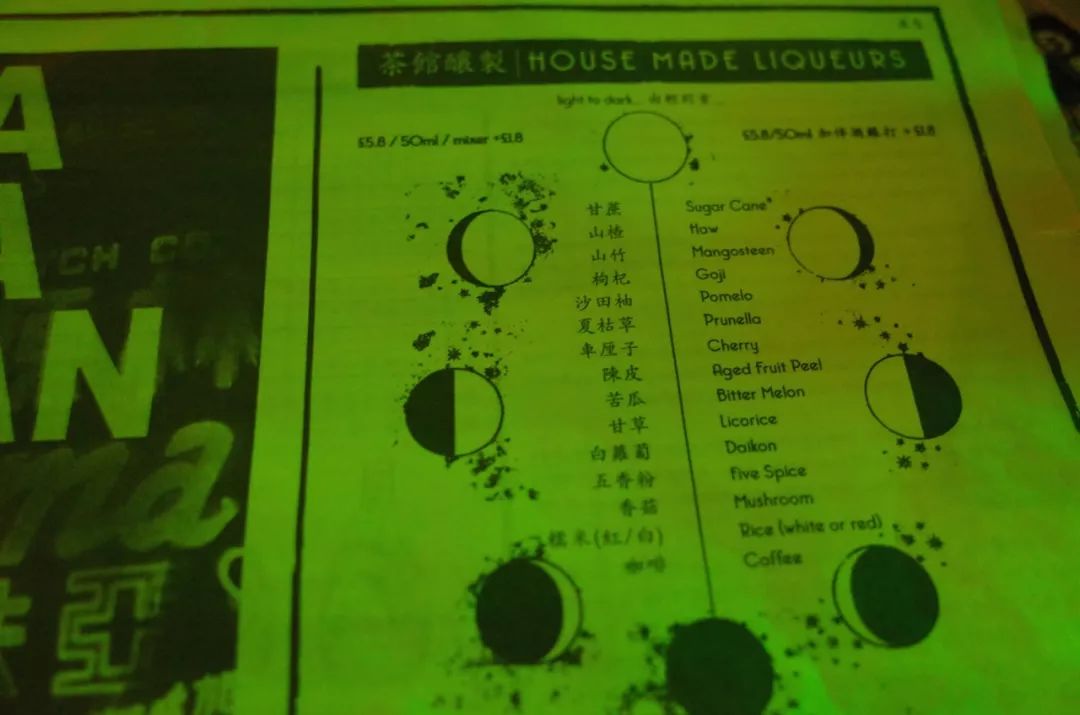

【茶馆特制利口酒】

但如果以我的口味,我会特别推荐茶馆下特制的利口酒。那天晚上,我将这里所有的口味几乎试了个遍。这些酒的酒单也做得有意思,一目了然。自上而下,口味由浅变深。

我印象最特别的,是那个五香粉味。入口有些怪,但一回味,就勾起了更多的酒虫子。