这是达叔的第1319篇原创

大家好,我是达叔。

一个想

和大家一起慢慢变富的家伙。

昨晚文章,写在小号里:

对标的是欧盟病,不是日本病。。

探讨了舆论界和学术界,在分析自己经济体时,对标研究对象,完全不同。

得出的结论,也不同。

人这一辈子,小毛小病、小错误,可以经常犯错,但框架性的错误,绝对不能犯。

比如,对标选错了,这就是框架性的错误。

达叔的天赋是销售型,偏要去对标一个财务型的家伙,那肯定是要被虐成渣的。

邯郸学步,东施效颦,讲的就是这个道理。

这个视频,原则个毛,原个毛则,表达的也是类似逻辑。

2024年3月23日,达叔线下见面会--杭州站。

文末微信,找达叔报名。

以下内容,只代表个人观点,不一定对,随便看看。

在昨天的文章里,达叔举了个战场上,军医的例子。

在有限药品的约束下,该救重伤者、中伤者,还是轻伤者?

这是一个选择。

达叔做了十几年的医疗,十年前,上海头部三甲医院的专家,给达叔讲过一个思想实验。

假如,你是一个外科医生。

正在做一个手术,需要耗费4个小时,才能把这个患者救活。

这时,突然进来了四个患者,都受伤了。

一个小时,就能救活一个。

超过四个小时后,他们都会挂了。

请问,你这四个小时,用来救这1个患者,还是去救那4个患者?

有两种选择:

一种是,先来后到的原则。

正在做手术的这个患者是先来的,那必须先救这个先来的,让那4个后来的患者,排队等着。

即使他们四个挂了,也是应该的。

另一种是,4条人命大于1条人命的原则。

放下手里正在救治的患者,花同样的4个小时,去救那4个人。

哪个原则对?

都对。

原则本质上,就是让你心理上好过一点,是内心的秩序,能让你晚上睡得着。

让你心安理得,觉得自己没做错。

思想实验,再往前推进一步,你原来能说服自己的原则,漏洞,秩序崩塌就出现了。

假如你坚持的是先来后到原则,那后面来的4个患者,都是你的亲戚朋友,你还会继续坚持这个原则么?

不会了。

如果你坚持4条人命,大于一条人命的原则,那你正在救治的人,才是你的亲属,你还会坚持这个原则么?

也不会了。

这两个问题一想,那你的原则是什么?

变成按照患者与自己的亲疏远近,作为救治的原则。

再推进一步。

如果,这5个患者,和你都没关系,你仍然认为4条人命大于1条人命。

而这4个人分别是缺少了四种不同的内脏器官,需要你把手里的患者器官拿出来。

去救治那4个人。

你还能坚持,4条人命大于1条人命的原则么?

也不能。

为什么?

因为,你背负了主动杀人的罪责。

虽然你救了四个人,但你在行为上也杀了一个人,你是要承担责任的。

所以,你宁愿看着那4个人死,你也不会让自己背负上任何罪责。

免责,保证自己的安全,才是你行为的原则。

原则,在切身利益面前,都是苍白无力的。

达叔是做业务的,在现实中,经常能遇到,一些人在相互介绍的时候,说这个人,很有原则。

有人听到这句话,觉得他的原则,是不可侵犯的。

也有人听到这句话,就觉得他的加码比较高。

潜台词是,得加钱。

或者,得换一种合作模式。

并不会因为对方有原则,就放弃了尝试,从而放弃了合作。

罗永浩,牛逼么?

是一个超级桀骜不驯的家伙,在创业时期,经典语录不断,曾经在发布会上,讲过一个段子。

说自己,刚正不阿,对方不信。

他就吐槽,在一个妓女眼中,没有女人是不卖的,他们对一个听到女人不卖的传闻,能理解的上限,就是价格没谈拢。

说的对么?

非常对。

然后,自己理想主义破产、欠巨额债后,该出来卖也就出来卖了。

好听的话,谁都会说。

在生存压力面前,个人和组织的选择,都不会太多。

把房价打下来,好么?

你在理性上,认为这个结果好,那当然就好。

等真的打下来之后,才发现自己捅了笼子,各地的账都算不平了,都没钱了,波及所有人了。

有人说好么?

并没有。

该买不起的,还买不起。

不仅买不起,还在继续喊,要继续打打杀杀的。

在历史上,每一次的重大转折,公司里的前任老板,反复提醒,要防止右,更要防止左。

重点是,要防止左。

底层人的欲望,才是无底洞,是要约束的。

在现代经济里,金融是什么?

是产业的血液。

在这个间接融资为主的经济体里,绝大部分金融的抵押物是什么?

土地和房产。

这个资产价格下跌,相当于什么?

整个经济体,都会贫血。

贫血的人,能干活,能跑步么?

不摔倒,就不错了。

在现代经济里,债务是什么?

是资产的背面。

资产价格保持不动,都会引起问题,更何况大面积持续阴跌?

外行人,警惕的是,过度金融化。

内行人,警惕的是,过度去金融化。

产业的血被放干,一定会引起大麻烦的。

天天喊着要搞实体,就像一个人要去健身,练肌肉、健骨骼,觉得血液这个玩意,太水了。

不要这个。

会死的。

产业繁荣和金融繁荣,也是一体两面。

不可能通过对资产价格的打压,就能把钱,赶到实体经济里,那是瞎扯淡的。

你那里要是真赚钱,不用赶,钱都会跑过去。

钱是最聪明的,会流到能增殖的地方去。

有人探讨,之前的房价过高,会对经济和消费,有巨大的抑制作用。

过去这几年,房价下来了。

经济、消费有繁荣么?

没有。

被抑制的更严重了。

这是很多人,以前没想到的。

总觉得,踹了身边的男朋友,就能找到更好的。

经常发现,离开现男友,不仅情绪价值没了,连食堂饭票,都没了。

求着,要复合。

论脱衣的速度,还是珠三角,身体要更实在一些。

符合实事求是的精神。

广州,一脱到底了。

香港,一脱到底了。

深圳,在春节前,就把纽扣解开了,成交量开始回升,后面大概率还会继续脱。

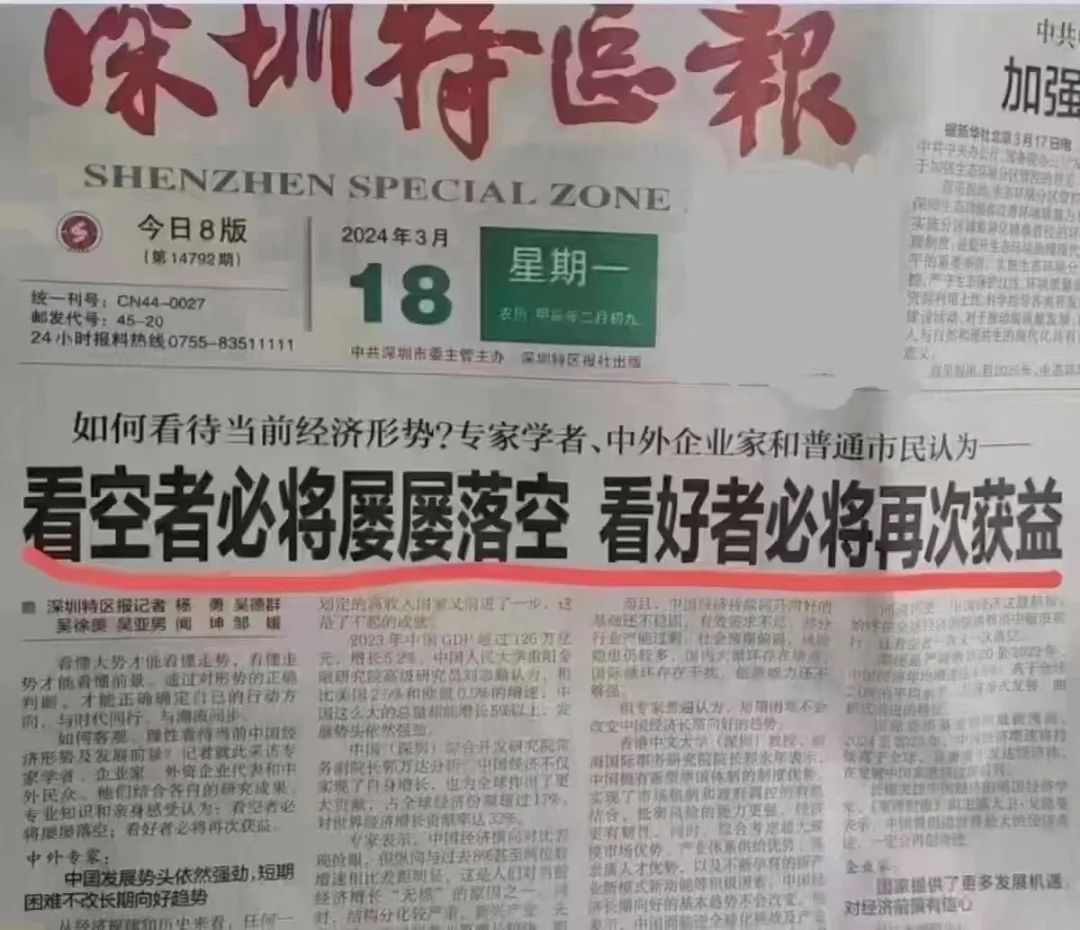

哪怕是宣传的口径,尺度都要大很多。

都给在座的各位,用头版的形式,直接发警告信了。

看空者,必将屡屡踏空,这个很好理解,在过去的几十年,各种看空这边的人,都判断错了。

在一片质疑声中,崛起了。

成为了第一梯队的玩家,深圳也完成了世界级城市的崛起。

问题是,“看好者必将再次获益”,请问,过去几十年,看好者是怎么获益的?

达叔的父母,岳父岳母,这些在农村的群体,几十年来一直都是看好、看多,他们之前获益了什么?

没有。

还是稳定的穷着。

那谁获益了?

最主要的,还是买房者。

过去20多年,只要家庭没在城市里买房,就算不上获益,都是资产的跑输者。

在操盘手眼里,就是打嘴炮的,就不是看好者,而是看空者,是屡屡落空的家伙。

单方面的警告信,也只有珠三角的氛围,能干的出来,这么赤裸裸。

很多人,没意识到过去这几年,问题的严重性。

全国所有地产市值,高峰时,总价是多少?

500万亿的规模。

平均下降25-30%,是个什么概念?

总资产规模,少了125-150万亿。

2023年,我们这个GDP是多少?

126万亿。

刚好是把一年的GDP,给损失没了。

如果你理解不了,就把整个经济体,想象成你的公司或家庭,存量资产的收缩,直接抵消了一年的营收。

你们家庭、公司,还能出去春游、团建,KTV么?

这就是消费压制。

再看两个结构。

结构一:

就业结构。

全国15%的人口就业直接和房地产相关,上下游的拉动比,是1:1.7。

15%+15%*1.7=40.5%的就业人口,受到地产不振,直接或间接的冲击。

如果你在过去两三年,收入下降了,被裁员、降薪了,背后的原因,可能就是冲击的余波伤了你。

而你,可能也是之前锤地产时,且鼓且歌的人。