当平克·弗洛伊德用强而有力的心跳声开启那张著名的专辑时,他们或许也并未在意引力和空间碎片到底对月之暗面做了什么。然而月之暗面并非黑暗,它只是月球的远端,由于潮汐锁定不曾被人直接看到过。也正是因此,月背的这份黑暗也给古今众人留下了无尽的遐思。

《DARK SIDE OF MOON

》专辑封面。

月背——

阴影中的未知恐惧

月亮是最为多变的符号,也是变化的象征,她在各个早期文明中都被赋予了极为重要的象征,

尤其是与重生、循环和繁衍的相关性

。虽然如今的作品中多将月亮比拟为女性,或者对应为女性神明,但实际上月球的性别在各种文化中并非完全一致。将月亮视作“男性”的文明也不少,包括亚美尼亚人、德国人、印度人等等,在一些民间传说中月亮被称为“父亲”或者“祖父”,而太阳的化身才是女性。但在古希腊、古埃及和古罗马等神话体系中,月亮大多与繁衍与生产相关,因此多以女性形象出现。更特别的是,在一些文化中,月亮在渐圆时是男性,在渐缺时是女性。

古希腊神话中的月亮女神塞勒涅,她与她的双胞胎兄弟赫利俄斯每天轮流驾车从天空经过,形成昼夜交替。

中国的词汇语法中乏有性别区分,但是日、月也被作为“阳”和“阴”的对应属性。并且早在公元前,西汉时期的天文学家京房就已经注意到月球是球体。而宋朝时期沈括则制造了一个涂上白色粉末的银球来反射太阳光,以模拟和解释月相的变化。

早在中世纪望远镜发明之前,世人便已经认识到月亮是一个球体,但许多人认为它的表面是非常光滑的,直到1609年伽利略·伽利雷第一次将手中的望远镜指向月球,并描绘下《星际信使》中的月面图,那里有着环形山和月海,并非光滑的平原。

当月面逐渐被更多人绘制记录下来后,许多人开始注意到一件诡异的事情——作为球体的月球,始终不曾向人类展示过其背面。

月之暗面

究竟隐藏了什么?

伽利略被认为在1637年时就注意到了月球在纬度上的天平动,而波兰天文学家约翰内斯·赫维留斯则在1648年确定了月球在经度上的天平动。所谓

天平动

是地球上的观测者所观察到的月球视位置振荡运动,这一轻微的摆动让月球可以被观测到的月面范围实际是大于50%的。1693年乔瓦尼·多梅尼科·卡西尼提出了

卡西尼定律

,来系统总结月球的天平动运动规律,并被进一步推广到了其他行星和卫星的相对运动中。

卡西尼定律中详细描述了月球具有1:1的自旋轨道共振运动状态,这使得月球总是以同一侧面向地球,即所谓的

潮汐锁定

。事实上月球在过去曾经以更快的速度自转,但是地球引力分布的不均匀使得月球与之产生了

潮汐摩擦

,使其自转速度逐渐减慢,直到最后总是以同一面面对地球。虽然我们会将月背称之为“暗面”,但在月相为新月之时,月背实际上也会被太阳照亮,因此月之暗面并非是黑暗的存在。

探测器发射

——对月背祛魅

月球暗面对人类具有天生的吸引力,不可直视所带来的好奇心驱使着一代又一代创作者们进行想象。

月球背面有古代文明留下的遗迹?或者外星人对地球的观测站?还有二战之后纳粹分子逃亡时建立的秘密基地?亦或是宇宙中的黑暗力量的汇聚之地?在对月探测器发射之前,关于月背存在各种各样的猜疑。

这些阴谋论一般的想法也因此催生了各种各样的科幻作品,最为著名的莫过于《变形金刚3:月黑之时》中描写的两大国发现的月背留存的外星人遗迹,于是展开太空竞赛抢夺资源并最终引发变形金刚的战争的故事;此外《2001:太空漫游》在月球上发现的外星人留下的黑色方碑(Monolith),这块以完美的1:4:9的比例建造的石碑成为了推动人类文明进步的关键;还有科幻电影《钢铁苍穹》,讲述了纳粹科学家在战败后逃至月背建立了秘密太空基地,并且建造了一个太空舰队以试图占领地球的故事,该作品后来也发布了续作并被改编为了电子游戏。

对于月背的绝大部分(因为天平动,所以实际上18%的月背是偶尔可以在地球上被观测到的)一直都没有被直接观测到,直到1959年

前苏联月球3号(LUNA3)探测器

在执行绕月任务时

首次拍摄了月球背面的图像

,这些图像覆盖了月球背面的70%的面积。月球3号传回的图像显示了月背分布的山地地形,与月球的正面不同,月背鲜有大范围的月海分布,科学家们只在图像中找到了两片较为暗淡的月海——

莫斯科海(Mare Moscoviense)和梦海(Mare Desiderii)

。后来的观测则显示梦海是由一个较小的智海(Mare Ingenii)和一些黑暗的环形山组成的。

美国的探测器紧随其后,1962年

美国国家航空航天局的游侠4号(Ranger4)

探测器便迎头撞上月背,成为了

第一艘撞击月之暗面的探测器

。遗憾的是,游侠4号探测器在撞击前未能返回任何科学数据。好在之后的月球轨道器(Lunar Orbiter 5)终于完成了对月背的全面测绘调查。

在1968年,执行阿波罗8号的绕月任务时,搭载的3名宇航员有幸成为了第一批亲眼看到月之暗面的人类。这是一次伟大的任务,因为阿波罗8号是第一艘离开地心引力影响范围的载人航天器,也是第一艘到达月球轨道的载人航天器。机组的3名航天员在20小时内环绕月球10圈后返回地球。这次任务为此后的阿波罗10号和11号任务铺平了道路,可以说是为载人登月项目的成功立下了汗马功劳。事实上从阿波罗10号至17号所有的24名宇航员都有幸欣赏到了月背的尊容。当然由于绕行至月背时的无线电静默时间带来了众多的猜测,于是又有很多科幻作品衍生于此。

阿波罗8号上,宇航员们目睹地球从月球上空升起的景象。

月背是一片难得的宁静之地,厚实的月球本体屏蔽了来自地球的一切无线电信号的干扰——却也使得地球无法直接与月背进行通讯。因此阿波罗计划的探测器在绕行至月背时均会出现一段失去联系的无线电静默时间,也正是因此,月背的阴暗也蒙上了一层诡异色彩。与月背进行联络,必须要中继卫星的参与。

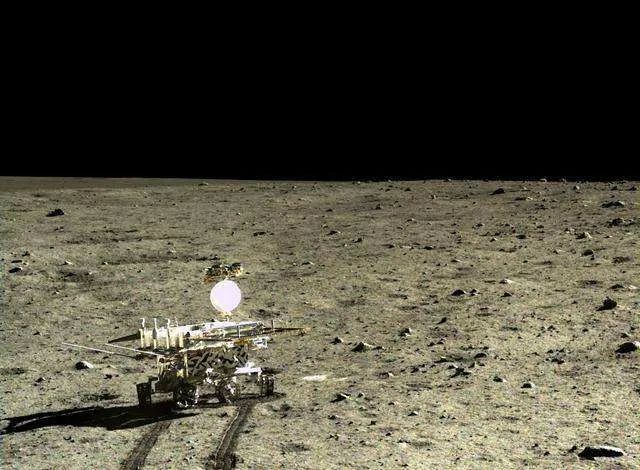

进入21世纪以来,随着嫦娥探月项目的深入,月背再也不是无法触及的禁地。随着中国在2018年发射“鹊桥”中继卫星以来,利用地-月L2轨道卫星作为覆盖月背的通讯卫星的想法已经实现。在“鹊桥”中继卫星的“牵线搭桥”下,嫦娥四号探测器深入月背,完成了在南极-艾特肯盆地内的冯·卡门环形山内的软着陆。这也是

人类探测器首次实现在月背的软着陆

。随嫦娥四号着陆器一同落月的“玉兔2号”月球车也随即完成了人类历史上对月背的第一次巡视探测。有趣的是,玉兔2号在超期执行任务期间,曾经拍摄到一张神似石头房屋的照片,一度在月背阴谋论爱好者们中激起一圈水花。然而随着玉兔2号艰难跋涉了80米之后,方才发现这只是一块形状有几分特殊的石头。

在2024年,嫦娥六号探测器成功降落在月背南半球的阿波罗盆地,采样并返回地球,这是人类第一次成功获取月背土壤样本。随着嫦娥六号携带着1935.3克月壤样本成功返回地面,人类终于首次获得了月之暗面的一部分。月球对于人类来说早已没有了阴暗的一面。

崎岖月背——

却是最好的台址

遗憾的是,我们的探险家们并没有在月背上找到任何的秘密基地或者古代遗迹。天文学家曾经预计月球的背面应当与正面相似,然而在月球的背面,却有比正面更为骇人的密集环形山。

月背仅有1%的区域被平坦的月海覆盖,而这一比例在月球的正面为31.2%

。

虽然在一些传闻中,月背之所以遍布环形山是由于地球保护了月球的正面,因此月背受到了更多的陨石冲击,从而留下了大大小小的撞击坑。但实际上这是一条谣言,从月球上看,地球在41000平方度的天空中仅仅遮挡了大约4平方度,这使得地球作为月球盾牌的效力几乎可以忽略不计。

事实上月球两侧受到的陨石撞击数量可能是相近的,但是

更多的地质活动使得熔岩填补了月球正面的环形山

,使得在月球正面如同做了美容一般更为光滑平整。一些最新的研究结果表明,

月球形成时期来自于地球的热量可能是促成月背更为凹凸不平的原因

。月球地壳主要由铝和钙凝结并与地幔中的硅酸盐结合形成的斜长石组成,而月背区域由于远离地球,更早的经历了这些元素的凝结,因此形成了更厚的地壳。而月球正面的地壳则要薄得多,流星体的撞击有时会穿透这里较薄的地壳,并释放出产生月海的玄武岩熔岩,而月背区域则很少发生这样的情形。是以月球正面以月海地形居多,而月背则具有更多的环形山。

但是这样崎岖的月背却并非毫无用武之地,由于月背完全对来自地球的无线电信号静默,因此被认为是放置射电望远镜的绝佳位置,

这些环形山则恰好为固定射电望远镜提供了绝佳的自然构造

,就像是用于建设FAST的喀斯特地貌或者用于搭建阿雷西博望远镜的火山口一样。

以月面陨石坑自然凹陷为支撑结构建造的射电望远镜想象图。

/

Vladimir Vustyansky / NASA

在月球建设射电望远镜可以接收那些地球上完全被大气吸收屏蔽的宇宙中的超长波信号,这样的射电望远镜直径可达1千米,用于接收那些波长大于10米,频率低于30MHz的宇宙信号。

这一波长对应宇宙早期的黑暗时代,那时宇宙正处于鸿蒙之初,人类对其的认知还非常薄弱。由于那时的宇宙产生的信号传递至今已经极为微弱,地球大气中的电离层又会将其完全反射,因此我们对于这一波长的宇宙信号几乎一无所知。

当然建造这样一台望远镜并非易事,细小的月尘会污染设备、车辆和宇航服。用于搭建射电望远镜的各种导电材料和电气元件也必须受到仔细保护,以屏蔽缺乏大气保护所承受的太阳耀斑等恶劣太空天气的影响。除此之外,望远镜周边的区域也必须受到保护,以避免其他人造无线电信号干扰观测。

月之暗面,也许即将成为人类揭开宇宙暗面的曙光。或许我们将从这里出发,去探寻更多的宇宙之暗。

作者:

刘孜铭