渔芙南

是北京胡同里一家有情怀有格调的湘菜餐厅,由设计师左太明和周倩倩创立于2015年。两年来,餐厅在设计和美食界都积攒了很高的人气。最近,店面搬迁到了白塔寺边的宫门口头条,规模也从之前65平的小阁楼升级成为400多平的大店。

有别于老店约3m面宽的单向狭长空间,白塔寺店开间宽、容量大,空间动线也较复杂。

△搭档左太明&周倩倩

为适应新店面的规模与使用,设计师搭档左太明和周倩倩再度爆改胡同老宅,并采用了焕然一新的设计布局:餐厅既展示出

富于动感的立面

,也塑造了

低调内敛的庭院

;不仅提供有

开敞流动的公共餐区

,而且准备了

氛围亲切的会客雅间

。

△北京杨梅竹斜街老店

△与白塔寺新店

新店分上下两层,围绕内庭组织:公共餐厅散布在一、二层的不同部位;包厢被集中置于二层;同时二层还安排了别具一格的露台座席。

△渔芙南白塔寺店平面

白塔寺店由一座9户人家组成的大杂院改造而来,各户出于自身采光通风的需要,在原建筑上开有尺度、高低互不统一的窗户,立面杂乱却孕育着生机。

△原建筑街景

以此为基础,设计首先平整了外部墙面,并取消雨棚的设置,使主立面的轮廓从视觉上构成一个

完整的矩形

;同时吸取原来各墙面开窗形式不一的特点,通过门窗尺度和位置的整体重组,以白墙、黑色包边为材料语言创作出

富于构成感的抽象立面

,成为胡同里的一道醒目风景。

限定性的

黑色窗边凸出于白墙

,起到勾勒与强调的作用,也丰富了墙面上的阴影效果;透过方窗,室外的风景与室内的活动互为装饰,相映成趣。

一层推门进来,映入眼帘的是服务台与用餐空间,

木质顶板

的天然,

石材地面

的拙朴,配上

白与黑的墙面及家具

,透露出一种简约素雅的气质。

室内灵活运用了透光的

黑色金属网作为隔断

,以达到划分而不遮挡的空间效果;同时利用

两种网格尺度的并置

,形成一种和谐的对比张力。

鉴于原先的二层空间缺乏分隔,设计师在直对楼梯的转角处布置服务台,以此将餐厅空间划分为大小两部分,小的一块紧邻露台,尺度私密,环境安静;服务台则采用大面积的黑色调来弱化自身,与作为主体的敞亮的公共餐区形成反差。

△二层空间改造前

△改造后的二层服务台处

尤其令人难忘的是较大一块的公共餐区,胡同街景透过错落的方窗如同一幅幅挂画;座椅和餐盘的

用色深浅相间

,分别与环境中的黑色与木色形成呼应,产生跳动的韵律;上方黑色吊灯的线条为空间增添了软质的

线性装饰

。

虚实构成作为一种设计手法也被运用到了除立面外的其它部分,例如餐厅侧墙上引人遐想的

色块式挂画

。

新店在二层提供了大小两间包厢,包厢内没有使用木质顶板,以

黑白二色为主的简明基调

更适用于小空间;小包厢内放置有一张八人长桌,对门黑墙上的抽象挂画表现抢眼,书法似的笔触粗犷奔放,激活了整个空间氛围。

雅间移门运用质朴的整块黑色,房间中央别出心裁的吊灯尽管造型夸张狂放,杆件工艺却不失精致。

雅间墙上的圆钉充分考虑了客人衣物和包包的挂放需要;钉件形式圆润,在序列一端以粉色“点睛”,足见设计师色感的细腻。

大包厢在改造后可以容纳十二人的圆桌,不同于上文黑座椅、白桌面的搭配,这里一致采用黑色,削减了对比产生的跳跃感,强化了统一所带来的稳重。

△大包厢改造前与改造后

新店利用原建筑的狭长天井创造了一个

尺度亲切的内庭空间

,宽度的扩大和露台的出现改变了内庭的高宽比,赋予

空间序列抑扬的变化

。

△内庭改造前与改造后

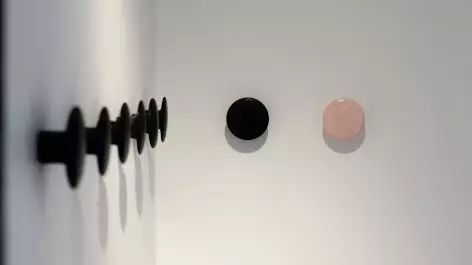

在内庭走廊中,设计师一方面将方形构成元素运用到了铺装上,

黑方砖的序列

体现出明确的引导性;另一方面,庭中直通二层的

金属楼梯

形式简练,造型轻盈且富有工业感,与黑白铺装及墙面搭配得天衣无缝。

庭院的动线末端布置有盥洗室和通向包厢的楼梯;作为交通节点,这里也是能容纳

一棵树的向心空间

,并可与二层露台建立起交流互动。

室外露台提供了一个充分享受绿植、空气和天光的机会,透过侧墙的

镂空砖

还可

窥见城区一隅,为宾客营造了多元的感官体验。

简练,能成为一种回味无穷的惊艳。

看似冷淡的餐厅风格,

却恰到好处地包容了湘菜的热情火辣。下次游走在北京街头,一定要去逛逛这条胡同。美食与设计,同样不可辜负!

-END-

广告时间

你还可以长按下方二维码

关注尖叫服务号

了解尖叫最新优惠活动

👇🏻

点击文末阅读原文

,进尖叫商店看看