“镜龛中的山水:日本古典庭园·第5期”正在招募!

点击上图查看招募详情,

点击文末“阅读原文”进入报名页面。

……

导言:本文节选自冈仓天心《茶之书》中的《茶室》一文。作者冈仓天心(1863-1913年)是日本明治时期很有影响力的美术家和思想家,曾任波士顿美术馆中国·日本美术部部长。

茶室

文|冈仓天心 译|谷意

由石材砖瓦结构的传统所孕育而出的欧洲建筑师,在面对木头青竹搭设而成的日本合屋时,也许不愿意承认里头会有什么能称得上是建筑学的东西。一直要到非常晚近,在研究西方建筑的人士中,才终于有人懂得欣赏日本雄伟的寺院,赞扬它们掠获人心的完美姿态。既然连最经典的建筑也只受到此种对待,我们自然难以期待外地人,对于茶室那精致深邃之美,能够加以领略,抑或是体会它在建筑与装置原则上,截然不同于西方的优点所在。

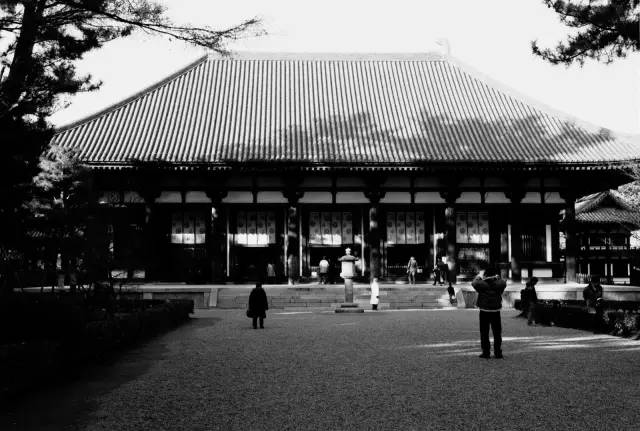

奈良唐招提寺·金堂

茶室(数寄屋),望文生义且又名副其实地,不过就是一间小房间,甚至只是一座小草屋。数寄屋这个词,本义即为“时兴之所”。而近来,许多茶道流派的大师,纷纷依据自己心目中茶室的构思,对传统摆设改弦易辙,将大量中国元素纳入其中。如此一来,数寄屋也可以有“虚空之所”或“不全之所”的意思。就其材质特性无法持久,目的也只是建来盛载一时涌现的诗意而言,茶室不啻是间“时兴之所”;就它在满足当下所追求的美感之外,便完全不做多余的装饰摆设而言,茶室确实是间“虚空之所”;就它刻意留下一些未竟之处,交由想象力来加以补足而言,正足以作为一处崇拜“缺陷”的圣地,因此也的确是间“不全之所”。

时至今日,日本的室内装潢,依旧极端简洁朴素,在外国人眼中可说是到了无聊的地步,也是由于我们的建筑观念,自16世纪以来,便深受茶道的理想影响所致。首座独立建造的茶室,创始者乃是千宗易,也就是广为后人所知的千利休。16世纪时,身为史上最伟大茶道宗师,在太合秀吉的支持下,千利休制订出一套相当完善的程序规定,以供参与茶会之人遵循。在此之前,茶室内外该有的设计与规格,则为15世纪知名大师武野绍鸥所定。

千利休(1522年-1591年4月21日)是日本战国时代安土桃山时代著名的茶道宗师,日本人称茶圣。本名田中与四郎,家纹是“利休梅”。时人把他与今井宗久、津田宗及合称为“天下三宗匠”。

武野绍鸥(1502年-1555年),千利休的老师、日本茶道创始人之一。同时他还是一位连歌师。他的连歌中凝聚了日本人的审美意识并把这种美的意识及思维方式与茶世界的表现方式结合为一。

京都大德寺高桐院·意北轩(1607年由利休宅邸移筑于此)

早期的茶室,仅仅在一般客厅的内部,由屏风隔出一块地方,作为集结品茶之用。这块被隔出来的区间叫作“围间”,直到现在,凡是附属于整体房舍、非独立建成的茶室,依旧以此为名。至于自为独立建物的数寄屋,组成的部分则包括:一间茶室本体——其空间大小设计成一次至多只能容纳五人,呼应那句“多于美惠三女神,少于九缪斯”;一间用来在茶会开始前清洗及整装茶具的准备室(水屋);一处玄关(待合),宾客要先在此等待主人的邀请召唤;以及一段连接“待合”与茶室两处的庭径(露地)。

美惠女神:希腊神话中体现人生所有美好事物的美惠三女神,她们代表了真善美,因此也成为了艺术家们歌颂的主题之一。她们的名字和人数随不同地区和时期有许多变化。但在赫西俄德笔下她们有三位,从年轻至年长分别为:阿格莱亚(“光芒四射的”)、欧佛洛绪涅(“兴高采烈的”)、塔利亚(“鲜花盛开的”)。在罗马神话里她们被称为Gratiae。德尔斐附近的赛菲索斯河(Cephissus)是她们的圣地。

茶室的外观可说是其貌不扬。在大小上,甚至不及日本一般人民的住屋。但其建造时所选用的建材,则是刻意在简朴的外表下深藏着高贵。我们切不可忘记,这些呈现于外的结果,背后可是有着深刻的艺术洞见。而且,就投注于各种细节小处上的心血而言,茶室也许更胜过那些最富丽堂皇的宫殿寺院。具有一定水平的茶室,比起普通行情的豪宅大院还要所费不赀,因其在建材挑选,以及施工技术上,都极为要求周延细心与准确严谨。实际上,能够受到茶道大师延请的木工师傅,在同业中形成一个特有的光荣族群。出自他们之手的作品,比诸最精致的漆柜也毫不逊色。

茶室不仅与西方的建筑成就大不相同,更与日本自身的建筑楷模差异甚巨。

首先,古老尊贵的日本建物,不论其具有宗教性与否,单就尺寸规模而论,都还不至于令人小觑。而那些少数历经数个世纪仍能幸免于祝融之灾者,其雕梁画栋之富丽堂皇,依旧令我们惊艳不已。

直径二三英尺宽、三四十英尺长的木头大柱,透过繁复精密、交织错落的支架座托,撑起因沉重的砖瓦斜顶而嘎嘎作响的巨梁。这种建材性质和搭建方法,虽然不利于防火,却特别能够抗震,且与日本气候条件适切符合。法隆寺金堂与药师寺大塔,乃是日本木造建筑确实能够长久保存的例子。它们已经完好矗立了约12个世纪之久。各处古寺与皇宫的内部装潢,也都相当多彩多姿。

法隆寺·金堂

宇治凤凰堂

建于10世纪的宇治凤凰堂,内中色彩缤纷,镶有琉璃与珍珠母的精美顶篷与金箔华盖,光华依旧可见,更不用说那些原本置于墙上的绘画与雕刻,其残留之部分也仍于另处保留。在年代稍后的日光或京都二条城,我们甚至可以见到结构本身的美感,是如何为了装饰之繁复而受到牺牲,但不论是在色彩组合,或是各种细部处理的精巧程度上,它们都足以与阿拉伯或摩尔人风格中最为灿烂华丽的建筑艺术并驾齐驱。

▎茶室的纯净源自对禅寺的模仿

茶室所具有的简单与纯净源自于对禅寺的模仿。与其他佛教宗派不同,禅宗寺院的唯一用途,就是作为僧众的居所。佛堂不是用来供人参拜或朝圣,反而比较像间教室,供学僧们聚会讨论,或者练习禅定。屋里除了中央讲台后方的壁龛,会设有开山祖师菩提达摩,或是佛祖释迦牟尼,加上随侍其侧的伽叶及阿难塑像——他们同时也是最早先的两位禅宗祖师——除此之外,几乎可说空无一物。讲台上供奉的鲜花与束香,只是为了纪念上述诸圣对禅门的贡献。我们曾经说过禅门僧侣在达摩祖师的画像前,依序共饮一碗茶的仪式,是日本茶会的渊源。这里可以附带一提的是,上述禅宗佛堂讲台后方的壁龛设计,则是日式房间内那处用来放置书画与插花,以陶冶宾客性情、表现主人敬意的空间——“床之间”的原型。

京都最古老禅寺建仁寺·红叶庭园

每一位伟大的茶人,都是禅的子弟,并且试图将禅思精神,引进到现实生活的点点滴滴中。因此茶室与其他茶会的器具设备,率皆反映着许许多多的禅宗教义。正统茶室的尺寸,是四叠半榻榻米大小,也就是十平方英尺,此规定源自于《维摩经》中的一个段落。在这部引人入胜的经典中,维摩诘就是在这样大小的房间里,迎接文殊菩萨以及佛陀的八万四千名弟子;这个寓言的主旨在于,在佛家理论中,对于真正达到大智慧境界的人来说,空间也是一种“空”。另一方面,“露地”,也就是自“待合”连至茶室本体的庭园小径,则象征着禅定过程的第一个阶段:进入自明之道。因为它的作用,正是一面将茶室与外在世界区隔开来,一面为人们的感官注入一种新鲜感,以利于完全赏味茶室本身追求的唯美精神。步入万年青的摇曳树影,踏上乱中有序的碎石小路;路边散落干枯的松针,石灯笼上布满青衣。走过这样一条庭径,没有人会忘记自己当初的心情,如何不知不觉地,将所有世俗纷扰抛到九霄云外。这让人可以虽身处于闹市中心,却感到自己位在远离文明扰攘的森林。

京都大德寺瑞峰院·露地

在追求这些“静”与“净”的效果时,茶道大师们所呈现出的匠心独具,可说是精彩万分。不同的茶人,对于“露地”应该激起通过的宾客何种感觉,见解也不尽相同。有些人是追求完全的寂然,例如千利休,便主张设计露地的秘诀就在这首古代歌谣中:

“踽踽独行远眺望,也无红叶也无花,

深秋薄暮月朦胧,一轩坐望浪淘沙。”

而像小堀远州等其他人,则要求不同的效果。远州认为庭园小径应有的理念是像下面这类句子:

“夏夜望海远,茂林眺月晦。”

小堀远州(1579-1657),继千利休和古田织部之后的江户时代初期的代表茶人之一。他不但在茶道上独树一帜,而且也是一位著名造园家。像京都御所、仙洞御所、江户城、骏府城、名古屋城等的建筑工程以及南禅寺金地院、大德寺孤蓬庵等,都是在他的指导下建成的。

想要掌握他所欲表达的意义,并非什么太困难的事。他希望露地创造出一种有如刚刚清醒不久,一方面灵魂还停留在方才梦境中的阴暗角落,一方面精神又浸淫在半梦半醒的微醺光芒中,因此渴求着坐落于前方另一个广袤空间中的自由自在。经过如此安排与设计之后,光临此圣殿的宾客们,来到门前自然会安神宁静,假如他的身份是武士,当然也会将他的佩刀留在檐下的刀架上。茶室,是已然卓然出世的和平之所。接着这位武士需要弯躬屈膝,跪行而入,以通过不到三英尺高的矮门,不论来者身份多高,都需如此而为。

茶室入口小门

这项设计,可以陶冶宾客谦冲居下的性情。众人起先在“待合”休息暂待之时,便互相商定推辞入席顺序。待主人召唤后,诸君便依序入内,就座的动作必须保持安静,并且需先向主人安置于床之间的书画插花行礼致敬。一直到客人全部入席,除了铁壶煮水沸腾外,所有声响骚动告一段落,房内再度恢复静止无声之后,主人才会现身。茶会所用的壶底铁片经过特殊设计,让沸水带动出一种特殊的音律,悠然成乐,有如瀑布回声轰轰,激起云气隐隐;又如远处之海潮拍岸,碎浪成花;亦如暴雨滂沱,过竹林窸;或如远方山丘,松涛飒飒。茶室斜顶垂檐的高度,只容少许阳光射进,使得即使是日间,内部的光线也不会太过耀眼。

从屋顶到地板,室内所有的对象,色调都偏淡素;宾客们也需慎选服饰,好与背景颜色协调。岁月熟成是最重要的一项特征,凡是新近取得之物,都禁止出现在茶室之内,唯有竹制茶筅与麻布拭巾,特准与周遭整体形成新旧对比。茶室与茶具看起来即使再怎么陈旧,却绝对是干净无比。就算是最黑暗的角落,也都保持着一尘不染,若非如此,主人便不够资格以茶道大师自处。成为大师的首项基本功,就是通晓打扫、清理、洗刷的要领;毕竟,清扫抹拭也是一门艺术。例如,对待一件年代悠久的金属艺品,总不能如同肆无顾忌的荷兰主妇那般粗暴以对。

现代茶室设计案例

又或是,花瓶滴落的清水其实并不需要加以抹去,因为它暗示着露水一般的纯净与清爽。在这一点上,有一个关于千利休的故事,可以说明大师心目中的洁净为何。有一次,利休之子绍安正在打扫刷洗庭径,利休本人则在旁边看着。当绍安全部打扫完后,“还不够干净”,利休吩咐他再扫一次,绍安只好继续。又经过一小时的辛勤努力之后,绍安对利休说:“父亲大人,已经没有东西好清理的了,小径已经刷洗了三次,石灯笼跟树梢上都洒了水,苔藓和地衣看起来都生气勃勃,洋溢生机;哪怕是一根小树枝,或者是一片落叶,都不能在地上找到。”利休听了不禁斥责道:“蠢蛋,庭径不是这样扫的。”一边说着,一边步入庭中,抓住—棵树干摇将起来,园内登时洒满红黄落叶,片片皆是秋之锦缎!可见利休所欲,并非徒有清净,更要兼有美感与自然。

桂离宫

茶室有“时兴之所”这样的名字,暗示着它是一个容纳创意的空间结构,可以符合特定的、个别的艺术需求。茶人是去造就茶室,而非受限于茶室。因此茶室的具体样貌,自始就是为了一时所好,而非流传百世。这种人人皆有一间考属房舍的想法,源自大和民族的远古习俗:根据我们神道信仰的要求,在家长去世之后,剩下的家人必须搬离共住的住屋。不过当时之所以需要这样做,背后也许有一些卫生上的考虑也不一定。另外一项古老习俗则是,每对新婚的新人,都应该受领一栋新落成的屋子。

受这些习俗所致,远古时期的国家首都,一直需要惯常地更迁。伊势神宫这座天照女神的最高神社,每二十年重建一次的传统,即是古代仪式延续至今日的一个例子。要实际遵循这些传统习俗,一定得采用我们特有的木材构造与工法,方便拆解也方便搭筑的建筑形式不可。如果使用较为耐久的砖瓦石材建筑,当初的迁移现象便不可能出现。事实上,自奈良时代以后,虽然同为木造建筑,但改采更为巨大坚固的中国式设计后,迁都也就很少发生了。

伊势神宫

伊势神宫是日本神社的主要代表。神社是崇拜与祭祀神道教中各种神灵的的社屋,是日本宗教建筑中最古老的类型。自建造起没有外国人能够进入,直到1957年后才对外国人开放。伊势神宫依照造替制度,每隔20年要把神宫焚毁重建,称神宫式年迁宫。迄今已盖了六十二次,神宫占地达5500公顷,其中内宫90公顷和外宫90公顷严禁采伐,其神宫林为式年迁宫建筑用木材。

天照女神:日本神话传说中最核心的女神——太阳女神,被奉为日本皇室的祖先,尊为神道教的主神。据《日本书纪》记载,伊奘诺尊在逃离“黄泉国”的归途中,在日向国的橘小户阿波岐原,洗刷污秽时洗左眼生出一美丽女神。因女神出生时光辉耀天照地,伊奘诺尊甚喜,将其命名为天照大神,送她八坂琼曲玉,并命其司理高天原(诸神所居之处)。

另一方面,具个人主义色彩的禅宗思想,于15世纪时跃上主导地位,而茶室更让我们察觉到,这种思想是如何为古老日本的艺术理念注入了更深切的意涵。承续佛教一切无常的看法,还有以心御物的训勉,禅宗思想将房屋视为身体暂时的避风港。而且就连我们拥有的身体,同样不过有如原野中的一座草屋——以四周杂生的草杆绑束而成,虽能用来遮风避雨,但也有点单薄脆弱,终有一天散落开来时,又回归隐没至原本的荒芜之中。茶室以其茅草屋顶,诉说短暂易逝,以其纤细支柱,透露脆弱本性,以竹撑暗示轻微,以平凡的选材言明无所滞碍。因为将美感投射于如此单纯简朴的环境上,那妙不可言的灵光始能现身于现实之中,而所谓的永恒,唯有在这种精神世界中,才有可能追寻。

▎茶室的建造遵循对当下的真诚

茶室必须依循某种个别特定的品味来建造,乃是在遵照一项重要的艺术原则:若要淋漓尽致地赏玩艺术,就必定得真诚面对此刻的生活与生命。这并非是说无需考虑将来人们的观感,而是应当更试着去享受当下;这也不是在说无需尊重过去留下的作品,而是应该试着将前人的果实融入自己的胸怀中。

盲从于传统与公式,只会禁锢建筑艺术中个体性的展现。甚至,当今日本对西方建筑单纯的模仿,缺乏目的,又无自省,此情此景,直教人哀叹不已。我们也讶异,西方最先进国家的建筑艺术,为何尽是老调重弹,不见任何原创。也许你我正历经艺术的民主化时代,只能等待有哪一位大师,成为开创下一个光荣朝代的君王。我们何不更加喜爱往昔,而更少从事抄袭?人们不是说希腊民族伟大之处,即是他们从不依赖过去吗?

“虚空之所”这样的称呼,除了带有道家“无所不有”的理论之外,也关连到另一个概念,那就是茶室中装饰的主题,需要持续不断有所变更。茶室乃是绝对的“空”,其中的摆设,只是符合某种暂时性的美感情怀。所有的对象,都是为了增添与主题应和的美感,而刻意挑选与安置的,只有在某些特定的场合下,才会加入一些别有用意的艺术作品。就如同一个人,无法同时聆听一首以上的曲子,美丽的事物,也只能经由不断回到某个中心主题,才能真正地掌握。因此,日本茶室的装置原则,与动辄将任何厅房变成博物馆的西方室内装潢,两者之间显然有所不同。日本人早已习惯单纯而不断变换摆设方式的装饰方法,西方那种永远都塞满了琳琅满目的绘画、雕像与古董的内部装潢,反而给我们炫耀富有的庸俗印象。一件艺术品,即使是大师的杰作,观赏者也必须要拥有强盛丰富的鉴赏力,才能在不停凝望之下,还有享受之感。由此看来,处于欧美寻常家庭的人们,艺术欣赏的能力与天分,必定是无穷无尽,深不可测,否则又怎能在混杂各种色彩与形式的作品中安稳度日呢?

“不全之所”这个说法,指出我们装置架构的又一个面向。同样是受禅道两家典范影响所致,日本的艺术作品中欠缺平衡对称,此项特征经常为西方评论家所着墨。以二元论理念为根本的儒家,以及崇拜“三元”的北方佛教,绝对不会认为表现出平衡对称,会有什么值得加以反对之处。事实上,假如对中国古代的铜器,或是中国唐代与日本奈良时代的宗教艺术有所研究,当可发现它们持续在追求这类美学理想。

日本过去典型的室内装潢,在各种设计安排上,显然也是以规律与秩序为准则。然而,道家与禅宗对于何谓完美,与上述提到的看法大相径庭。人们唯有在心智上克服自身的不完全,才能对真正的美有所认识。生命与艺术的蓬勃生气,源自于它们具有成长的可能性。茶室,将这种可能性保留给每一位客人,让他们的想象力为自己填补出完整的美感效果。在禅宗思想蔚为主流之后,远东的艺术创作,对于那不仅展示出完满、亦呈现出重复性的“对称”观念,便刻意加以回避。同样地,循规蹈矩的构图,也被认为会戕害想象力的生机。因此,画家写生时偏好的主题,乃是花鸟风景,而非人物体态。后者本是每位自身皆拥有的事物,常常让人太过于断定自己所见,即为其所是。甚至,就算没有虚荣心作祟,只出于单纯的自觉,我们所获得的观感,还是容易趋于单调。

在茶室中,随时随地可见害怕造成重复的心思。用来布置房间的各种对象,必须经过精心挑选,以避免在颜色或式样上有所重叠。已经摆上实体的花卉,绘画中就不可以再出现;煮水壶身若是圆的,盛水的器皿就得有棱有角。茶碗选的是黑色釉彩,茶叶罐便不应该挑黑色漆光;如果要在床之间放上花瓶或香炉,则切记不可将其置于正中央,以免空间受其平分对称。床之间的柱子也有必须遵守的规范,它所用的木材不能与茶室内其他柱子相同,否则还是不免引来千篇一律之嫌。

日本茶道所用部分茶具

这又是日本与西方在内部装饰上呈现差异之处,后者各种摆饰,多是匀称有序,均衡罗列在诸如壁炉架等室内各处。因此,西方的家内布置,让人目光所及之处,常常是些多余无谓的重复。更有时候,当我们正试图跟主人谈话时,他本人的等身画像,却自其身后注视着我们。

到底哪个才是真的他?正在说话的,抑或是画中那位呢?我们心底不禁冒出一股莫名其妙但又万分肯定的念头:两者之中,必有假货!多少次,我们得在餐桌前细细凝望,周围那精彩纷呈的餐厅四墙,不知不觉消化不良:鲜果与肥鱼的雕刻纵然栩栩如生,但为什么要用这些被我们采集追捕、戏弄消遣的猎物为主题呢?又为什么要特地展示传家餐具,让我们无法不去想象,是哪位早已不在人世的祖先,也曾经在此以其用餐?

简单朴素与不落俗套,确实让茶室成为免于外界忧烦的桃源。此中之外,再无他处,可以让人对美尽情沉醉,不受打扰。16世纪时,日本的统一与再造工程,令不少战士与政治家热切投入,茶室为这些人提供一个愉快放松的喘息之处。而对17世纪以来的艺术精神来说,在德川幕府所倡立的严格形式主义之下,茶室是其追求自由交流的唯一机会。任何伟大杰出的艺术作品,都会对大名、武士或庶民百姓皆一视同仁。当前的工业主义,正使得无论在世上何处,都越来越难出现真正的高贵典雅。比较起来,最需要茶室的,难道不是你我吗?

编辑|林楚杰

校对|原 源

版权声明

本文版权归原作者及译者所有。如需转载,请与版权所有者取得联系。

投稿邮箱

[email protected]