文|俞吉吉

摄影 | 魏志阳

文物是历史的见证,是文化的传承。 这一期,让我们走进萧山博物馆的文物库房,来看看一对得来不易、内涵丰富又谜团重重的西晋越窑青瓷人物俑。

它出现在1700多年前的西晋时期,出于能工巧匠之手,代表了中国早期陶瓷工艺的精湛与辉煌。

它是一面历史的镜子,讲述着那个时期民族大融合、海上丝绸之路等内外交流的故事。

它曾多次出国展出,是国内最大的西晋青瓷人物俑。它的发现是一次意外,也因为这次意外,它与国宝仅一步之遥。

3月15日,记者来到萧山博物馆寻觅这对珍贵的人物俑,并专访了博物馆前馆长施加农研究员。在他的办公室里,这对青瓷人物俑的故事缓缓展开,围绕着两件宝贝的未解之谜也纷纷出现。

在萧山博物馆工作人员的配合下,记者终于在专家鉴定室内,见到了两件从文物库房里拿出来的青瓷俑,一件为武士俑,一件为仕女俑。两件文物都被装在一个木制的囊匣里,全身为海绵等衬垫裹得严严实实。

眼前的武士俑高28.9厘米。头戴尖顶翻盖帽,后系带子。深目,隆鼻,嘴为两小圆洞,唇有翘须。胡人相。身着交领右衽袍。右手握剑,左手执盾。跪坐。胎体较厚,胎色青灰,俑中空,内呈红褐色。帽子翻盖内侧尖顶的两边有两个小孔,应为竖烧时的出气孔。通体施釉,色青黄。衣帽上饰有条状斜方格纹和锯齿纹。

一旁的仕女俑高26厘米。头饰发髻,盘根错节。深目,隆鼻,小嘴。双耳带有珠状耳环。脸部丰满圆润,目光肃然。身着交领右衽袍。右手执一把长方形扇子,扇柄上下出头。跪坐,长袍着地,裹住双脚,左手怀抱一小孩,小孩头饰发髻,左臂抱一绣球。胎体较厚,色青灰,底心露胎处呈红褐色。俑身中空,发髻间有出气孔。通体施釉,色青黄。长袍及小孩衣服上均印有条状斜方格纹和锯齿纹。

俑是人殉的替代品,目前发现最早的青瓷胡人俑在汉代,因此说,汉代是胡人俑的蒙发时期,出土的胡人俑为数极少,而瓷质的胡人俑更为稀见。西晋瓷俑主要流行于长江中下游地区,以越窑青瓷俑最为著名。“一般一个墓就出土1-2件,因为人俑的制作一般都是墓主人在生前找人定制的,而非大批量的生产,所以很珍贵”,施加农表示,而如此大体型的西晋时期青瓷人物俑在国内更是找不到第二件了。

此外,二俑面部刻画非常细腻,俑中、头部中空,耳部与帽沿等的对称小孔,是为了防止在焙烧时炸裂而做的出气孔,可见均出于技术熟练、经验丰富的窑工之手,也是越窑工艺水平达到相当高度的一个重要证据。

因为稀有和珍贵,这对人物俑曾多次走出博物馆在省内、全国,甚至出国展览,“最远的去过法国”。施加农说。

有点遗憾的是,这样一对全国乃至全世界鲜有的越窑青瓷人物俑却与国宝仅一步之遥。

这一步是什么呢?施加农表示,这对越窑青瓷人物俑是采集品,而非考古发掘得到,缺乏纪年证据,而所谓的纪年证据就是墓葬里有纪年铭文等能明确说明出土文物年龄的信息。

为什么会缺如此关键的一步?这其中还有一段曲折的故事。

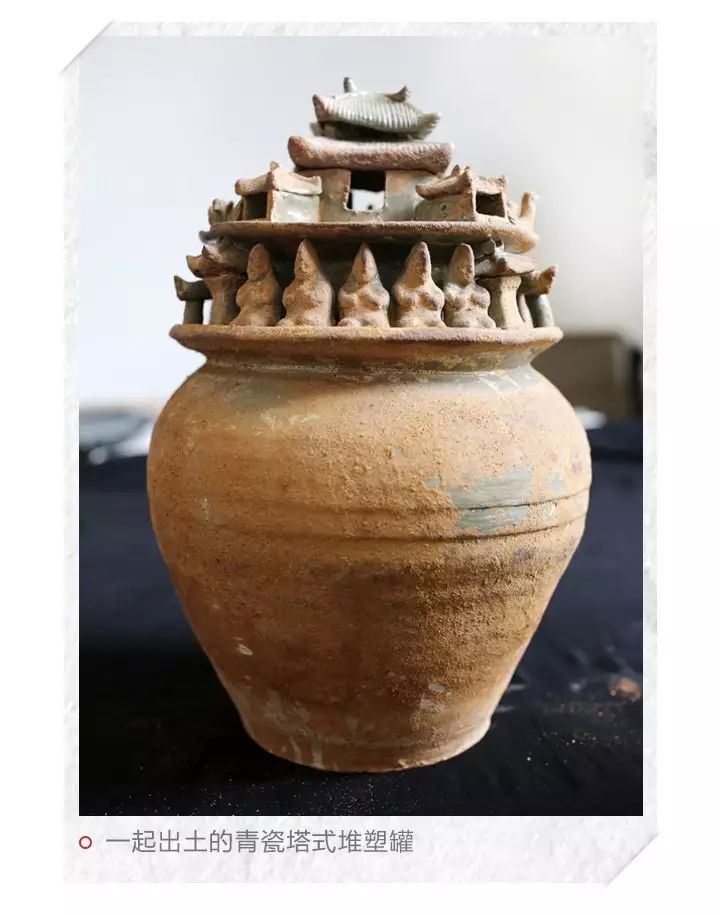

1991年6月,两件文物在萧山城南联华村“煤气瓶监测站”附近的苗木工地出土(今属蜀山街道),同时出土的还有一个青瓷塔式堆塑罐和一个青瓷盘等。

“多亏了那名推土机工人,如果当时他没有及时停止推土机,这些文物恐怕都已经被毁掉了。”施加农看着眼前这对眉目精致的青瓷人物俑,回想起来,它们来到博物馆可以说是又惊又险。

故事要从“金菩萨”出世说起。

1991年6月,当时还没有萧山博物馆,施加农所在的萧山市文管会办公室接到一个举报电话,说萧山城南联华村的一个苗木场在平整土地时发现了两个“金菩萨”。

施加农知道,“金菩萨”不可能,但应该是好东西,便第一时间请同事倪秉章马上赶到现场。遗憾的是,现场已经被破坏了,只带回来四件文物:两个青瓷人物俑、一个青瓷塔式堆塑罐和一个青瓷盘。因为堆塑罐的体积很大,文物看起来挺多,“有一箩筐”。

“金菩萨”怎么变成了青瓷人物俑了?施加农表示,因为青瓷人物俑埋在土里的时间长了,全身都被黄土裹着,看起来有点金黄色,民间传着传着就变成了“金菩萨”。事实上,在包括施加农在内的文保工作者看来,这对青瓷人物俑可比“金菩萨”的文物价值高多了。

事情到这里还没结束,过了没多久,又有人来报告说发现的文物还不止这些,经过调查,发现者是一名推土机手。

发现这些文物的地方在哪里,会不会还有一个大型墓葬,里面会不会还有其他珍贵的文物呢?他们知道,只有找到那名推土机手才能搞清楚事情的经过。不巧的是,推土机手已不在现场工作了,转移到杭州半山施工去了。

施加农等人专门赶到半山找到了这名推土机手。推土机手操着一口诸暨口音,讲述了事情经过:他开着推土机推着推着,突然,前面出现了一个深坑,他停止了推土机,叫来工地负责人查探,工地负责人拿着一个梯子走下去,把里面的文物拿了上来。施加农等人听完后便明白了,事实上,那是一个墓,墓顶被弄掉了,底下就空了。好在推土机工人及时踩了刹车,这些文物才得以面世。

“很多时候文物能留下来是很侥幸的。”施加农感叹道。

文物的年代如何判断?施加农表示,这对人物俑具有鲜明的时代特征,服饰上的条状斜方格纹和锯齿纹是西晋的,同时出土的塔式堆塑罐也是那个年代的。

1995年,国家文物鉴定委员会认定这对人物俑为一级文物,年代为距今1700多年前的西晋时期。参与鉴定的有来自故宫博物院的耿宝昌和南京博物院的张浦生等国内著名古陶瓷专家。

因为长埋于地下,泥土中的土浸渗透进了人物俑里,使得这对人物俑现在一些黄土残留。施加农表示,人物俑出土后,能清理掉的土都已清理了,如今的残留多少也让人物俑更有历史的厚重感,对人物俑的保护并无影响。