同事一早就在分享门诊故事,说在门诊遇到个老大爷,反复胸痛 4 年,每次持续数秒好转,建议他做个冠脉 CTA 检查一下,大爷交完费后,拿着碘普罗胺的牌子找到医生,表示自己以前对碘酊过敏,这造影剂里有碘,不能做,拒绝检查,最后开药回家了。那么问题来了,碘酊过敏,到底能不能用碘造影剂?

答案是:

没关系,可以用!

造影剂是放射科最常用的药物之一,然而许多医生和患者都误解对碘过敏会增加造影剂风险。有文献报道,35%的放射科医生和 50%的心脏病专家会拒绝对贝类过敏患者进行造影或用药前给予预防治疗

[1]

。他们认为海鲜和贝类中富含碘,就将海鲜过敏和贝类过敏也归于碘过敏,即患者对碘过敏,不应该接受碘造影剂。那么,碘元素或碘离子真的会引起过敏吗?

碘存在于我们全身的甲状腺激素和氨基酸中,

不是也不能是过敏原。

体内没有碘,人将无法生存,因此大多数食用盐中都添加了碘,作为预防碘缺乏的措施。碘有防腐作用,常被用于许多药品及化合物中,包括碘酊、碘伏和碘化酒精溶液等。有部分患者使用碘酊后会发生刺激性接触性皮炎,这是由于碘酊中含有酒精,酒精通过清除油脂促进皮肤对碘的渗透,增加了刺激性接触性皮炎发生的机会,表现为与过敏反应相似。

所以对这些含碘化合物有过敏现象的患者可能是对溶液中的过敏原有反应,而不是对碘有反应。

鱼类和贝类中都含有碘,但它并不是过敏的来源。贝类中的主要过敏原是原肌球蛋白,其是贝类肌肉收缩中的重要蛋白质。同时,原肌球蛋白也是甲壳类动物和软体动物中的交叉反应性过敏原。而对鱼类过敏的人最有可能是对肌肉蛋白的小白蛋白产生反应,因此对鱼类和贝类过敏主要是由蛋白成分所致,与碘无关

[3]

。

如果碘和造影剂相关的不良反应无关,那么造影剂过敏的机制是什么呢?

过敏样反应可分为过敏反应与类过敏反应,但两者发生机制并不相同。对海鲜、贝类或含碘溶液过敏的患者会产生对过敏原敏感的 IgE,而这种致敏的 IgE 在造影剂的反应中没有作用,由此说明对造影剂过敏的反应不是由 IgE 介导的,因此不需要提前预防过敏反应。

碘造影剂引起的不良反应被称为

「

类过敏

」

,这是由体内肥大细胞和嗜碱性粒细胞脱落直接刺激产生的

[4]

,因此注射造影剂后发生不良事件的患者如果再次给予造影剂,出现类似或更严重的反应者较少

[5]

。由于类过敏反应与 IgE 介导的过敏反应具有相同的临床特征,而造影剂产生危及生命的不良反应几乎都会立即发生,或在注射造影剂后的 20 分钟内发生,导致医生和患者都害怕「

过敏

」这个词。

一项调查显示,6%的海鲜过敏患者会发生造影剂急性反应,并且有过敏史的患者对碘造影剂过敏反应的可能性是无过敏者的 2.2 倍

[6-7]

。因此,在使用造影剂检查后,至少要观察 20~30 分钟才能离开,如有不适,需及时与医护人员联系,积极配合治疗。虽然在 2019 年的一项调查中

[8]

,大多数医师认为海鲜、贝类过敏与碘过敏无关,但仍有 20%的医师发现患者如对贝类过敏,则会考虑停用造影剂。

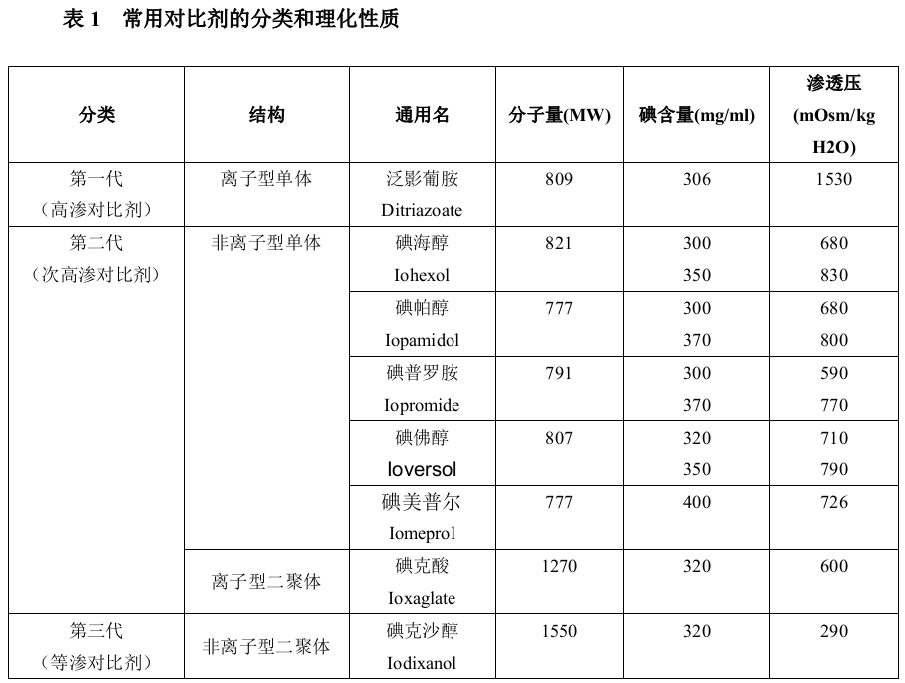

1920 年,第一种离子造影剂被开发出来,早期造影剂使用的是单碘环,后来很快被二碘和三碘环所取代

[9]

。碘造影剂根据渗透压分为两类,即高渗透压和低渗透压的碘造影剂

[10]

。由于离子型造影剂会增加不良事件的风险,包括血管舒张、毛细血管通透性增加、肥大细胞肉芽化以及直接心脏毒性和肾毒性,而低渗透造影剂可降低 7 倍不良反应,严重反应可减少 14 倍

[11]

。

因此,自 2004 年起,绝大多数医院开始使用非离子型造影剂,渗透压低且分子量低,降低不良反应的发生。

具体分类见表 1。

原则上不推荐进行碘对比剂过敏试验,因为碘对比剂过敏试验没有预测过敏样不良反应发生的价值。过敏试验结果呈阴性的患者也可能发生过敏样反应甚至严重过敏样反应,相反,结果呈阳性的患者也不一定会发生过敏样反应,甚至过敏试验本身也可能导致严重的不良反应发生。《中华人民共和国药典临床用药须知》从 2005 版开始已将碘对比剂过敏试验相关内容删除,不同碘对比剂是否需要进行过敏试验请参照各自产品说明书。

(1)

「

碘过敏

」

不存在,这一说法对大众具有误导性。因为它会导致毫无根据的药品、食品甚至环境被排斥。

(2)含碘药物和食物之间不存在交叉反应性。

(3)碘造影剂的速发和迟发性过敏性超敏反应不少见,但这并不意味着碘会导致过敏。

(4)曾有造影剂过敏史的患者,或对造影剂有高敏感性的系统性疾病患者,建议使用低渗透压非离子型造影剂或者非碘造影剂。

(5)使用造影剂以后,至少观察 30 分钟才能离开。

最后,碘酊过敏是溶剂的问题,海鲜过敏是海鲜的问题,碘造影剂过敏是造影剂的问题,碘不背锅!