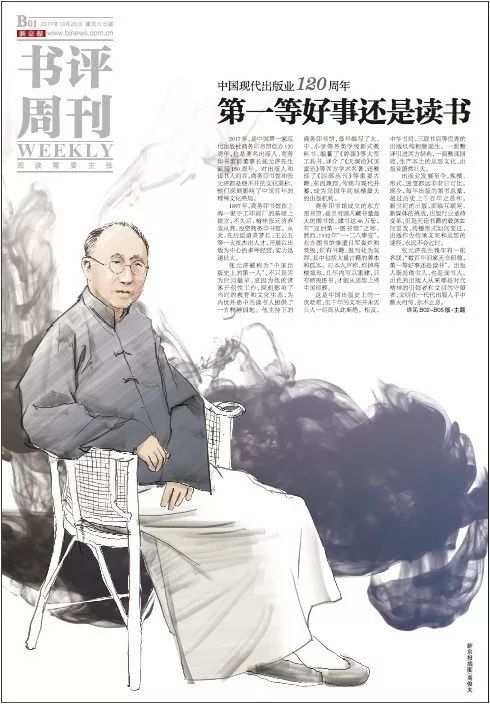

2017年,是中国第一家现代出版社商务印书馆创办120周年,也是著名出版人、商务印书馆前董事长张元济先生诞辰150周年。对出版人和读书人而言,商务印书馆和张元济都是绕不开的文化高标,他们深刻影响了中国百年的精神文化格局。

张元济(1867年10月25日-1959年8月14日),字筱斋,号菊生,浙江嘉兴海盐人。清光绪十八年(1892年)进士,历任翰林院庶吉士、刑部主事、总理各国事务衙门章京,因积极投身维新运动,戊戌变法失败后被清廷革职。1901年起长期主持商务印书馆,以此为终身事业。

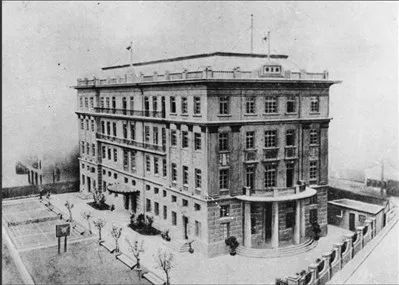

1897年,商务印书馆在上海一家手工印刷厂的基础上建立,不久后,翰林张元济弃政从商,投资商务印书馆。从此,先后延请高梦旦、王云五等一大批杰出人才,开展以出版为中心的多种经营,实力迅速壮大。

张元济被称为“中国出版史上的第一人”,不只是因为时间最早,更因为他的诸多开创性工作,深刻影响了当时的教育和文化生态,为内忧外患中的读书人提供了一方精神园地。

张元济先生晚年有一副名联,“数百年旧家无非积德,第一等好事还是读书”。出版人既是做书人,也是读书人。出色的出版人从来都是时代精神的引领者和文明的守望者,文明在一代代出版人手中薪火相传,永不止息。

1949年9月,82岁的张元济重游北京故宫,在保和殿前拍了一张合影。五十七年前,尚是清光绪年间,他正是在这里参加殿试,以二甲第二十四名的成绩成为新科进士。

将近一个甲子过去,初涉官场的青年才俊已是耄耋老者。张元济此番自上海来北京,是以特邀代表的身份参加中国人民政治协商会议,并出席了新中国开国大典。几十年间,他目睹了甲午战争的惨败,亲历了戊戌变法的风云,更不必说此后的辛亥革命、军阀割据、抗日战火……他先后见过中国几位“头号人物”——光绪帝、袁世凯、孙中山、蒋介石、毛泽东,或许没有第二个人做到。

和几乎所有近现代中国成长起来的知识分子一样,张元济心中始终激荡着救国与强国的情怀。但不同的人在时代大潮之中会做出不同的人生选择,张元济选择了出版作为自己的终身事业。他主持商务印书馆五十年,那些印行几千万次的中小学课本、引进译介的外国名著、顺应潮流的刊物杂志、整理校勘的古籍史书,无不寄托着他“昌明教育”的心愿和努力。

10月25日,是张元济先生150周年诞辰。我们回顾他的一生,看到的是他作为出版大家的胆识与成绩,是他为人做事的境界和情怀,还有那一代学人心系国家、勉力求索的身影。

一九四五年秋,张元济与孙子张人凤摄于上海上方花园寓所。

考中进士,却从大梦醒来

1867年10月25日,农历九月二十八,祖籍浙江海盐的张元济出生在广东。他十四岁才随母亲回到老家,父亲却病逝在广东任上。海盐张家乃是当地望族、世代读书。所以尽管少年丧父,但张元济的读书、科举之路并没有受到大的影响。

他十七岁应县试,二十二岁赴省城杭州参加乡试,光绪十八年(1892)春,张元济赶赴北京参加壬辰科会试,并顺利考中进士,这时他的年纪只有二十五岁。和他同科考中进士的,还有同样来自浙江的蔡元培,两人的交往和友情正是从此时开始,并持续了近半个世纪。

在科举功名这条中国传统文人的进身之路上,年纪轻轻就金榜题名的张元济无疑是幸运的。但个人的命运如何,终归要显影在时代与国家的大背景之上。张元济们所要面对的一切,和他们的前辈学人大不一样了。

得中进士之后,张元济被选为翰林院庶吉士——翰林院乃是明清两代储备、培养高级文职官吏的部门,相当于官员的预备役;之后,他被授以刑部六品主事的官衔。而正是这时,甲午中日战争战败的消息传来。败于日本给中国士大夫阶层造成的震动和耻辱感,是前所未有的,用梁启超的话说,唤醒的是“吾国四千余年大梦”。张元济在1949年接受采访时也依然感慨万千,那时候“大家从睡梦里醒过来”。

1936年9月13日,高梦旦追悼会后张元济(右二)与蔡元培(左二)。

醒过来了做什么?几乎所有有识之士都将目光投向了西方。他们意识到,想要维新,要强国,读书人应该学习的东西变了。张元济和许多年轻官员常在北京陶然亭雅集,谈论朝政,交流观点,还和几位朋友组织了一个小型的学习社团“健社”。1896年,29岁的张元济开始学习英文,因为这才是新的“有用之学”。

他学英文的进展很快,在当年6月致友人汪康年的书信中,张元济提及自己“英文已习数月,仅识数千字,而尚难贯通”。但想要探求强国之道,提升自己当然远远不够,他们在“健社”的基础上发起了“通艺学堂”,张元济为之出力最多。学堂在总理衙门备了案,招收的学生主要是年轻官员和官员子弟。为了办好通艺学堂,张元济筹措资金、寻觅教师、托人购买英文书籍。他心之所系的,是“自强之道,自以兴学为先”,“逢人说法,能醒悟一人,即能救一人”。

他的努力,在不久之后换来了来自上方的回应。1898年农历四月二十三,光绪帝颁布《定国是诏》,戊戌变法开始。五天之后,经侍读学士徐致靖保荐,光绪帝先后召见了康有为和张元济,向张元济询问了通艺学堂的情况。皇帝的破格接见,是莫大的赏识,多年之后,即便张元济对戊戌变法的失败有了新的认识,也依然感念光绪帝的知遇之恩。

革职离京,一生事业转折

我们都清楚那场变法运动的结果——区区百日,以慈禧太后发起的政变和“戊戌六君子”的殉难结束。但在当时,光绪帝的行动点燃了一批维新派知识分子的希望和热情。在那次召见之后,康有为在百日之内上了几十个奏折,性格沉稳的张元济虽然要慎重冷静得多,但也在谢恩奏折中用近乎七千字陈述了自己作为建议的五条总纲、四十条细目。

很快,政变发生,康梁出逃,张元济作为变革派的成员,受到了“革职永不叙用”的处分,不得不离开北京,南下上海。以传统的眼光看,这是对一个官员仕途的毁灭性打击;但在晚清大厦将倾的动荡时局中,岂不又是莫大的机遇?新的事业正在前方等着他。

在李鸿章的推荐下,张元济一到上海,就进了盛宣怀创办的南洋公学,负责筹办译书院。译书的重要性已经是维新派知识分子的共识,在主管南洋书院译书院期间,张元济重视的是政治、法律、商务等社科理论著作。他专门向更熟悉西学的严复请教:这几个类别该如何选书?是否应先翻译专门字典?将翻译外包应如何给费用?有哪些推荐的译者?

张元济本想邀请严复来南洋公学译书院担任总校,虽然未果,但是1901年,严复将自己的译著《原富》交给南洋公学出版。为了这部译稿,南洋公学支付给严复2000元的稿酬,并给出20%的版税——这是相当惊人的数字。但无论是翻译的水准还是选书的眼光,严复都是一流的,这部亚当·斯密的自由主义经济理论著作,在当时的中国显然是先进又深具现实意义的。初涉出版界的张元济,就表现出了非同一般的魄力。

1901年,张元济接任了南洋公学代总理,在译书院之外,又要负责教学方面的事务。但因为人事上的不和,他在几个月后就辞去了职务。同年秋天,张元济做出了一个很容易令人不解的选择,投资并加入了上海的一家小印刷厂——商务印书馆。

张元济的加入,彻底改变了这家小厂的命运。而从此引领了中国近现代出版的商务印书馆,也在最大限度上承载了张元济在国民教育上的情怀与理想。

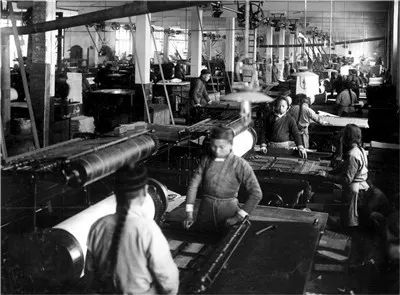

清朝末年,商务印书馆总厂印刷车间。

投身书业,以扶助教育为己任

进士、翰林出身的张元济,即便被革职处分,也依然是受人敬仰的士大夫。而创办之初的商务印书馆,只是一家亲属合营的小印刷厂,经理夏瑞芳的文化程度相当于中学,初始资本也只有三千多元。虽然因为张元济在南洋公学主持译书院有了印刷业务上的往来,但两人能够合作,简直让人难以想象。

张元济说自己与夏瑞芳认识之后,“意气相合”,这自是一方面,但更重要的大概是,张元济对自己所看重的教育事业,有了和从前不一样的认识。1902年1月,三十五岁的张元济写下了一篇《答友人问学堂事书》,第一条就是“勿存培植人才之见”,他看到了学堂教育面向少数精英的局限性,转而追求真正普及的初等教育,所谓“无良无贱,无智无愚,无少无长,无城无乡,无不在教育之列也”。而想要接近这一理想,借助新生的民间力量比在官办学堂更有可为。

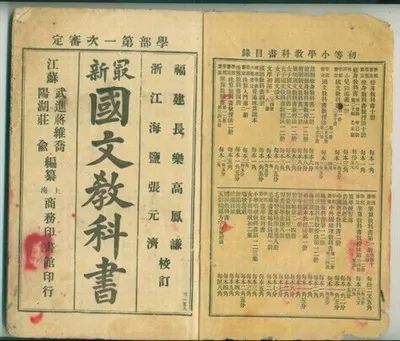

1952年初,八十五岁的张元济写下一首《别商务印书馆同人》,其中第一句是“昌明教育生平愿,故向书林努力来”,这是他终身未忘的初心。论推动教育的发展,出版的力量并不弱于办学堂。张元济加入商务印书馆时便与夏瑞芳约定,商务不能只追求盈利,要“以扶助教育为己任”。他设立编译所,译印了大量西方社科著作,并在1901年组织编纂了《最新小学国语教科书》。

1901年起出版的商务版《最新国文教科书》。

无论是内容、观念,还是体例、插图,这本教材的水准都明显高于市面上已有的教材,于是面世后一炮而红,三四天就销完了首印4000册。很快,商务版《最新教科书》系列占据了全国课本供应量的80%。蔡元培在1914年回顾这套课本的影响时说,“于是印刷之业始影响普通之教育……书肆之风气,为之一变,而教育界之受其影响者,大矣”。

中小学教科书成了商务印书馆的招牌。出版教科书的意义,在于向最广泛的学龄人群传送新的常识,在整个社会重建常识。除了在经济上创造了可观的利润,更能让张元济欣慰的,大约是商务因此在实质上成为了重要“教育机关”。

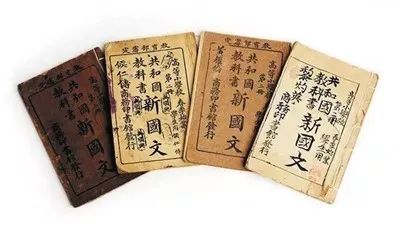

民国元年,商务又编纂了《共和国教科书》,推崇爱国、平等、自由、权利、义务等理念,紧跟时势。《共和国教科书》出版后十年间,销量达七八千万册之多。2012年,《共和国教科书》之小学《国文》和《修身》,还由“读库”再度影印出版,这似乎在证明,好的教科书不只能推动历史,还能跨越时间。

商务印书馆自1912年开始发行的《共和国教科书》。

不保守不激进,立足于中西文明

张元济是温和的革新派,务实的理想主义者。在乱世中做出版,大概最需要这样的掌舵人。从晚清到民国的几十年间,商务印书馆一直求新求变,但从来不走极端,并和政治有意保持距离。

与激进的弄潮者相比,这样的姿态显得有些保守,但真正扎实的文化工作毕竟需要沉下心去,而不能只有振臂一呼。张元济在商务印书馆汇集了一批一流的学者型编辑,比如担任理化部主任的杜亚泉,出任国文部主任的高梦旦。商务编译所集中和培养的知识分子之多,除了几所著名大学,没有其他机构可以比肩。

但也有不少近现代史上的知名人物,或来了又走,或延而不至。作家、新闻人包天笑在《钏影楼回忆录》中回忆商务编译部的工作场景,以及自己的不适应:

我觉得这一个编译所,像一个学校里的课堂。张菊老似一位老师,端坐在那里,批阅文稿,也难得开口;编译员似许多学生,埋头写作,寂静无哗,真比了课堂,还要严肃。我却一向习于松散,自从出了书房门,又当教书匠,以及现在的记者生涯,都是不大受束缚的。而最大的原因,自顾才力疏陋,学殖荒落,商务编译所正多通才博学,珠玉在前,自惭形秽。大约还不到一年,我患了一个头痛之病,却就借病辞职了。

可也只有这样寂静认真的编译所,才能编出通行最广的教科书;才能耗八年之功,编纂完成中国第一部现代综合性辞书《辞源》;才能以文化建设上的实绩,和新文化运动的重镇北京大学一样,深刻地影响了现代中国思想、教育、学术的发展。

1926年,商务印书馆涵芬楼改组为东方图书馆,对外开放。

科举出身的张元济,在教育思想上却没有一分毫的因循守旧,他讲求西学,反对小学生读四书五经,认为“强令诵习,徒耗丧脑力而已”。但同时,张元济又极重视古籍善本的收藏和刊印,为的是“保存吾国数千年之文明,不至因时势而失坠”。1926年,年满六十的张元济进入半退休状态,他转而花极大精力用于古籍的影印校勘,陆续推出了影印《四部丛刊》《百衲本二十四史》《丛书集成初编》等。站高行远,像张元济这样既有爱国强国之心,又具超越中西文化的眼光,才能做到知新温故,不保守亦不偏废。

同样是1926年,在张元济的提议下,商务印书馆将自己的藏书楼涵芬楼改名为东方图书馆,对外开放。东方图书馆几年之间惠及数万读者,直到1932年焚毁于“一二八事变”的战火。张元济因此又多了一层身份——中国图书馆事业的推进者。

一生做事,终身关切教育和启蒙

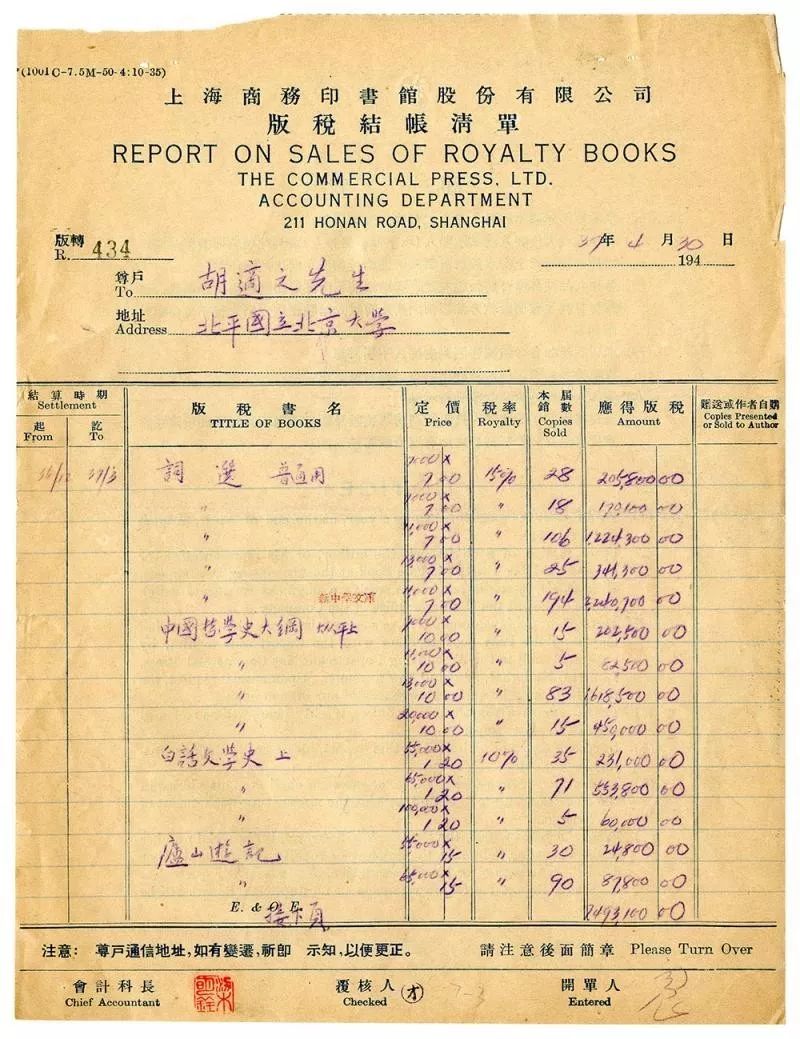

新文化运动开始后,商务印书馆曾想邀请这场运动的旗手人物胡适来担任编译部主任,几番力劝之后,胡适答应在1921年夏天到上海看看。他在商务考察了一个月,但最终婉拒了这一邀请。在日记中胡适写下:“这个编译所确是很要紧的一个教育机关——一种教育大势力,我现在所以迟疑,只因为我是三十岁的人,不应该放弃自己的事,去办那完全为人的事。”

张元济几乎将毕生精力都用在了“完全为人的事”。相对于著书立说、为官从政,出版是位居幕后的工种,更何况张元济后来历任商务印书馆的经理、监理、董事长,要处理纷繁的事务性工作。年轻时曾受到张元济资助的罗家伦,在给他的信中对比过“做事”与“求学”,说自己选择致力于求学,除了天性合适,还因为“做事时精力所费,多在不经济的旁支曲节上”“做事不免牺牲我率真的天性”。但这两点,对谁又不是如此呢?

商务印书馆给胡适的版税单。

我们无法揣测如果张元济选择了另外的事业,会做出怎样的成绩,但他在古籍历史方面的学养,获得了普遍的肯定。曾在商务印书馆工作过多年的茅盾在文章中说,张元济“不但是个有远见、有魄力的企业家,同时又是学贯中西、博古通今的人。他没有留下专门著作,但《百衲本二十四史》每史有他写的跋,以及《涉园丛刻》各书的跋,可以概见他于史学、文学都有高深的修养”。这些跋文让他在1948年当选为首届中央研究院院士,但张元济好像没有想过以作品的方式为自己留名。2007年以来,十卷本《张元济全集》陆续整理出版,其中有三卷书信,两卷日记,两卷诗文,三卷古籍校勘的笔记序跋,几乎都是应用性、交际性的文字。

一个人选择了“做事”,就很难在学术上再有专门成就。张元济的精力和智识耗散在了商务印书馆的内内外外,向着他终身关切的教育和启蒙事业,润物无声。

他曾被清廷“官复原衔”,但只回北京就职不足半年,拒绝了诸多职务;他还曾有机会出任民国教育总长,但还是婉拒辞谢。张元济一生没有离开商务印书馆,这是他完全自觉的选择。惟是如此,他的事业才得以绵延最久。从晚清到民国,经战乱至和平,中国的政权几易其主,但商务印书馆却持之以恒。也许张元济早已看清,动荡年代任何官位都是虚名,立足民间培植现代文化才是根本所系。

《中华民族的人格》

作者:张元济

版本:商务印书馆 2017年5月

张元济唯一一本自己格外看重的作品,是1937年春天他所编写的一本小册子——《中华民族的人格》。彼时正是中华民族危亡之际,他从《史记》《左传》《战国策》中选取了《公孙杵臼程婴》《伍尚》《子路》《荆轲》等8篇故事,适当删节并译成白话文,又在每篇后面加以评点。“他们的境遇不同,地位不同,举动也不同,但是都能够表现出一种至高无上的人格……可见得我中华民族本来的人格,是很高尚的。只要谨守着我们先民的榜样,保全着我们固有的精神,我中华民族不怕没有复兴的一日!” 他曾将这本书寄给蒋介石,1949年来北京参加政治协商会议之时,还携带多本赠予他人。这本小书所贯注的,是张元济毕生所信奉的爱国与唤醒民众之义,更是他勤勉一生的内在灵魂。

晚年的张元济备受尊崇、桃李天下,而曾经志同道合、砥砺前行的老友,却一位位告别了人世。1949年来北京期间,张元济两次专程探望藏书家傅增湘,这位曾与他互通书信无数的老朋友已是病困交加、晚景凄凉。他还走访了北京大学校园,见议事厅中悬有蔡元培的画像,“徘徊久之”。当时他在想些什么呢?他们这一代学人历尽沧桑,各有各的求索,最终都汇入了中国近现代化的历史。

商务印书馆在上世纪50年代初完成了公有化,主体迁至北京。而张元济本人在1959年8月14日晚走完了自己的一生,病逝于上海,终年九十三岁。公祭会上,他的灵前悬挂着他先行写下的自挽联:

好副臭皮囊,为你忙着过九十年,而今可要交卸了。

这般新世界,纵我活不到一百岁,及身已见太平来。

本文整理自新京报书评周刊B01-03版。作者:李妍;编辑:徐学勤、张畅、张进。未经新京报书面授权不得转载。欢迎转发至朋友圈。

▲

10月28日《新京报》B01版~B12版

「点击图片直接浏览」

「主题」B01 | 第一等好事还是读书

「主题」B02 | 张元济:纵我活不到一百岁,及身已见太平来(1)

「主题」B03 | 张元济:纵我活不到一百岁,及身已见太平来(2)

「主题」B04 | 商务印书馆与近代中国百年精神史

「主题」B05 | 百年畅谈:出版人的酸甜苦辣

「精读」B06 | 戴维·洛奇:生逢其时,我很幸运

「历史」B07 | 北洋时代外交:日本反对,才是袁世凯失败的关键

「教育」B08 | 告别功利 关注人本身

「儿童」B09 | 很久以前,人的自我完成之路已在童话里铺开

「新媒体」B10 | 热点会很快消散,但真诚和有趣不会

「书情」B11 | 《当法律遇上经济》等7本

「人物」B12 | 作家孙频:用盐确认伤口

▼

直接点击 关键词 查看以往的精彩~