在“岭南三杰”特别是高剑父那里,“艺术的大众化和大众的艺术化”是一个始终萦系于怀的主题。“语言”的改革,始终不能脱离“以画救国”的重负。

抗战爆发后,“为社会而艺术”的思想成为主流的选择,中国画如何表现现实的问题也愈益凸显。为了融入到救亡图存的大时代精神中去,大部分国画家都面临着中国画的审美观念及传统图像语言的转换这一问题。岭南画派的“抗战画”运用中国画的形式来描写记录战地状况、民众的流亡惨状、日寇的侵略暴行等,在艺术功用上使中国画能够像木刻一样发挥宣传、教育大众的作用。战地写生、抗战画展的流动性,也扩大了中国画成为民族救亡“武器”的可能性。“抗战画”的特点,在于最大限度地打破了中国画只宜描写清远淡逸的美学风格。在20世纪30年代初期,对于“中国画为什么不表现较为复杂的东西”,潘天寿曾说过:

“中国画自有中国画的格调,只宜于表现清远淡逸的东西,过分激烈,过分麻烦的情景,战争同流血之类的事,无论如何是不能放进去的。”

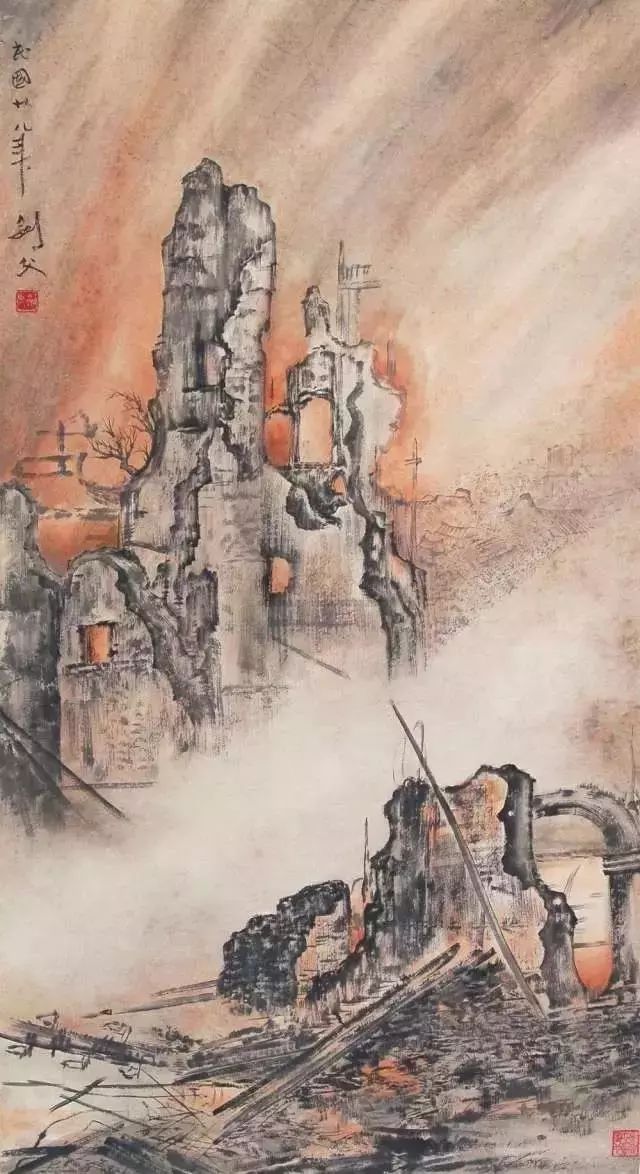

▲东战场的烈焰 高剑父 1932年

高剑父以西洋绘画中的光影处理和素描关系,融进中国的墨笔来表现祖国河山被战火侵吞后满目疮痍,一片废墟。这是画家的亲眼所见,也是画家的写生之作。他以无比悲愤的心情来创作这幅作品,以唤起民众的觉醒和抗争精神,正如右下角印章所刻:“乱画哀乱世也。”

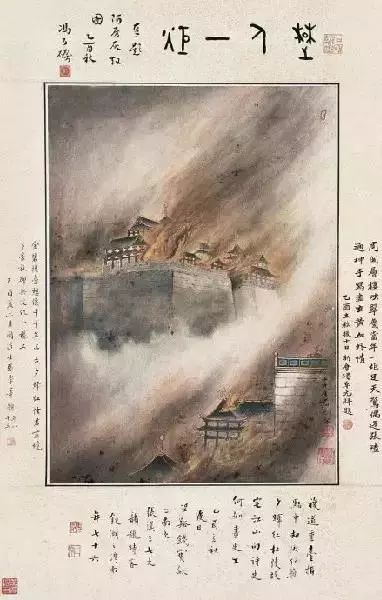

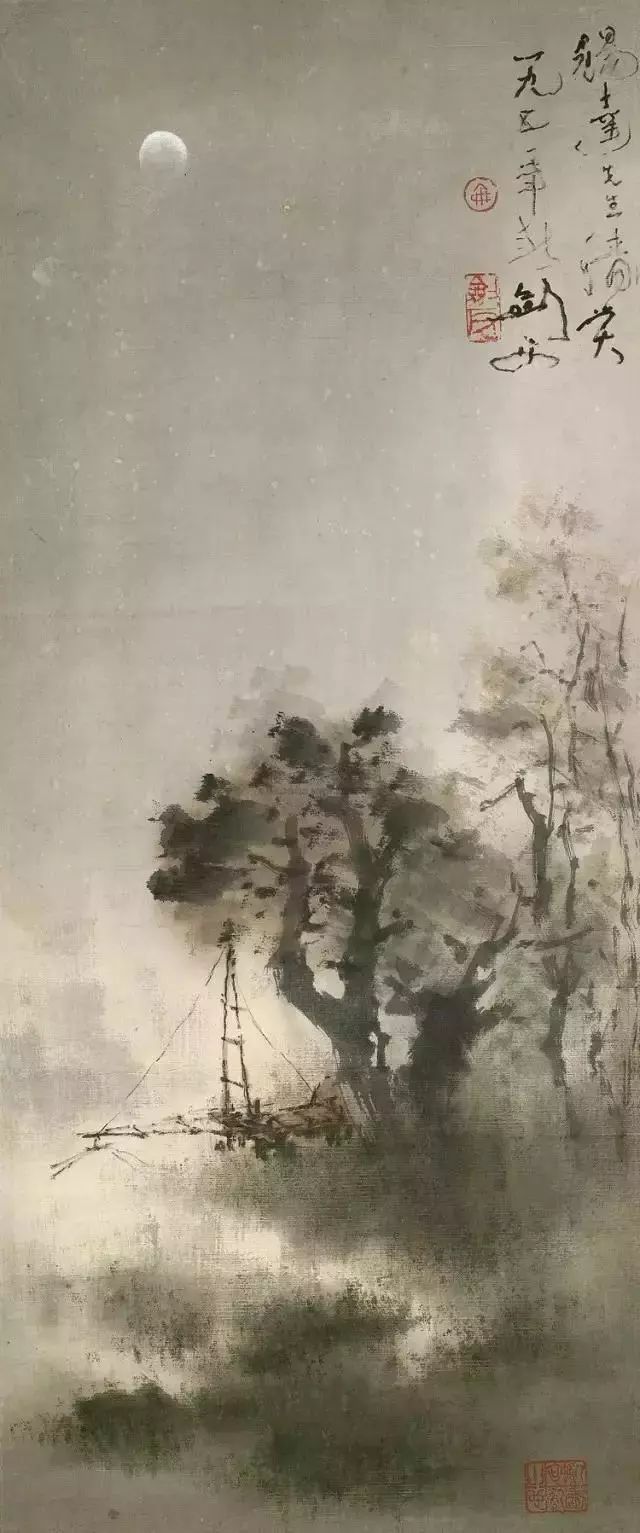

而最早自觉打破这种美学格调的就是高剑父。1932年,高剑父创作《东战场的烈焰》来记录上海淞沪战争时东方图书馆被炸毁的情景。从画面上看,被炸毁的东方图书馆只剩一片废墟,战火的余燃未熄,且火光冲天,前景除了杂陈的瓦砾和电线杆外,还依稀可辨东方图书馆西式的门廊,而后景则屹立着被炸后的断壁残垣。对比高剑父早年临摹日本画家木村武山的《阿房劫火》而作的《火烧阿房宫》,可见二者在构图和形式语言上的相似性。《火烧阿房宫》是高剑父留学日本时的临摹画稿,“阿房宫”在满怀革命斗志的高剑父心中显然是腐朽的封建王朝的象征。因此,描绘“火烧阿房宫”正为借题发挥,寄托其希望清朝暴政早日覆亡的强烈愿望。有意味的是,大厂居士为《东战场的烈焰》的题诗:“劫有余灰骨未寒,血涂淞沪使心酸。高翁沉痛为民写,勿作咸阳一炬看!”其中,将画面中燃烧的战火与“火烧阿房宫”的典故联系起来,在于凸显惨烈的战祸和高剑父人道主义的现实情怀。对于极具现实针对性的“抗战画”而言,燃烧的战祸则成为揭露日本侵略的最有利的语言。

▲火烧阿房宫 高剑父 立轴纸本

▲白骨犹深国难悲 高剑父 1938年

其实,高剑父提倡“抗战画”,一方面顺应了抗战对中国画提出的要求,另一方面也是其“艺术救国”理想得以实践的契机。在1933年《对日艺术界宣言并告世界》,高剑父秉持一个革命者的口吻生命要以“艺术救世”为职志,并援引托尔斯泰“艺术为一种革命”作为其理想的注脚。在宣言中,高剑父列举世界各国以悲惨入画而独具感化力的作品,鼓励日本艺术界应联合起来作人道和平的艺术运动,把“此次东北、上海占地惨状图绘宣传,以冀唤醒英雄沉梦,剔开豪杰迷途”,以防止战祸的再次发生。与此相关的是,1933年上海《艺术》以“中国艺术界之前路”为论题,组织讨论在内忧外患的局势下国内艺术界的出路问题。其中,就谈到艺术与救国的关系。李宝泉认为在国家危难的时候才做些宣传品,是“消极的救国运动”,而积极的救国运动当以“为艺术而艺术的精神推之于全国的民众”。与之相反,大多数人都主张艺术要描写眼前的国难现实:

“ 当前的中国,遭受着天灾人祸,以及列强的侵吞,人民滔滔于苦难的漩涡中,国家到了危急存亡的关头。这时:我切盼中国艺术界能负起应负的责任,执行艺术的权威,打破一切派别树立中心意识。(徐则骧《深入大众群里,发动大众去创造大众艺术……》)

各省的水灾,民生的疾苦,政治的腐败,社会的黑暗,以及东北义勇军的善战,上海血魂除奸团的产生,这些也都是伟大的画材。然而我们却没有看到一张这样的画!(曾今可《一九三三年中国艺术界之前路,应该是和资本主义相反的路……》)

事实摆在我们当前:帝国主义的侵略,农村社会的衰落,金融资本的恐慌种种,都是画家应该拿起他底笔去描绘,完成他所应负的时代使命。(汤增敭《时代的与大众的》)”

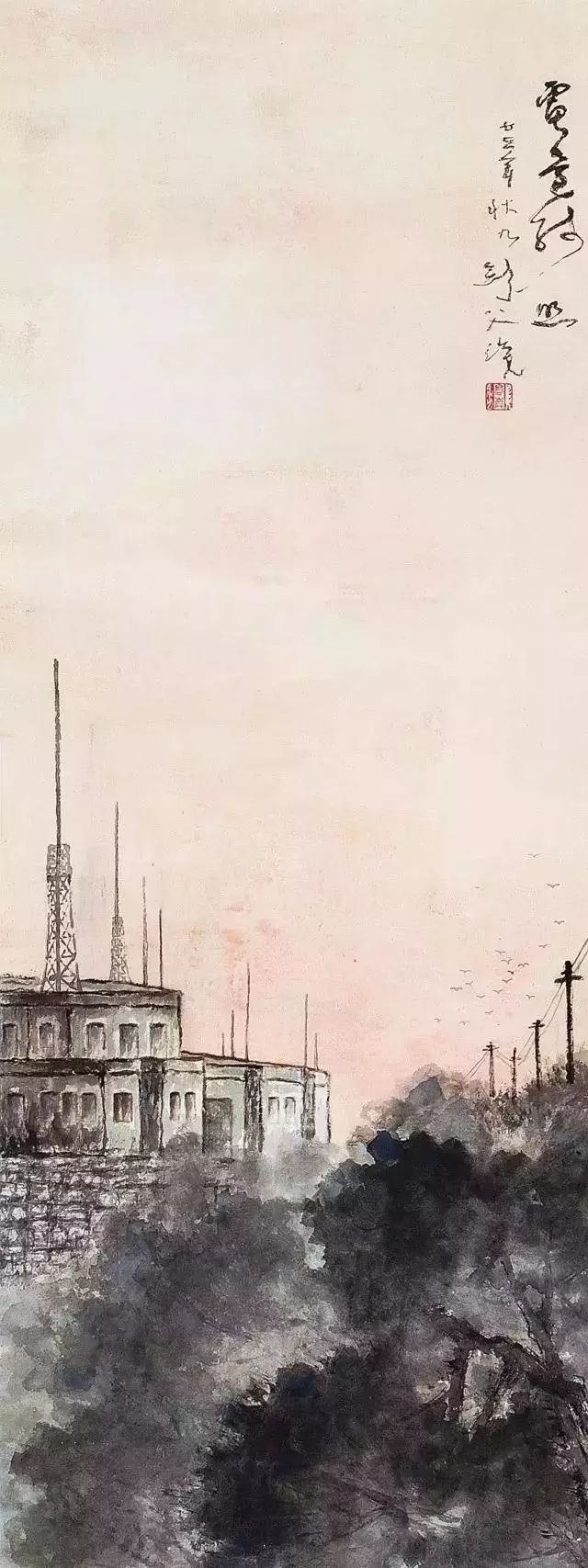

▲电台残照 高剑父 立轴纸本 1936年

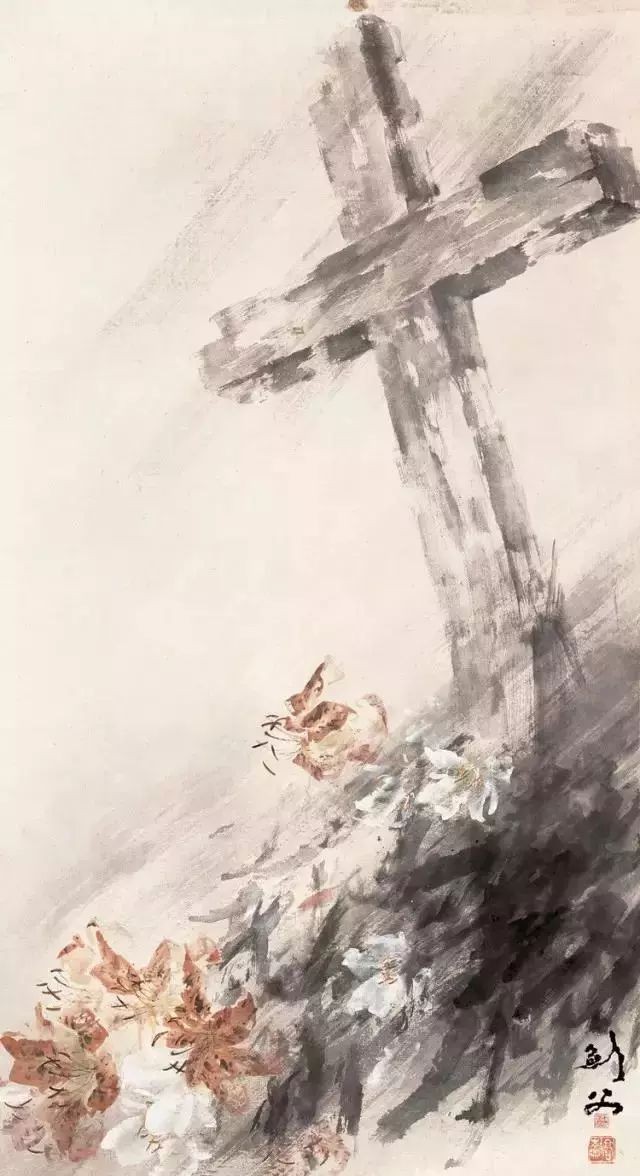

▲文明的毁灭 高剑父 立轴纸本

《文明的毁灭》与《东战场的烈焰》《白骨尤深国难悲》同为第二次世界大战时期的反法西斯题材作品,创作于二战爆发后,德国法西斯军队以闪电战攻破法国防线占领了法国首都巴黎,高剑父当时避难于澳门,正身受日本帝国主义的侵略灾难,有感慨于欧洲文化、基督教文化及法国文明社会的毁灭,创作出此悲愤的作品,在雷鸣电闪的背景下,一个被拦腰击断的巨大十字架,架下的百合花(法国国花),一派零乱凄落,但朱红的火百合,显示其不灭气节。

可见,正如高剑父早年主张的“艺术革命”是其政治革命情怀的延伸一样,“艺术救国”针对的是中国内忧外患的社会现实,就像鼓励日本艺术界做人道和平的艺术运动一样,他自己也积极投身对国难的描写(如《东战场的烈焰》),并于当时国内普遍呼吁艺术描写现实的要求合流。因此,当抗战要求艺术成为宣传、教育并发动大众的武器时,高剑父倡导多画“抗战画”,并不面临着一般国画家在心理及创作图式上的沉重转换,反而为其“艺术救国”理想的实践提供了契机。那么,为什么高剑父能够自觉地将艺术作为介入社会变革的方式?这涉及到广州辛亥革命时期借艺术鼓吹革命的传统。在这方面,高剑父早年就有过实践:

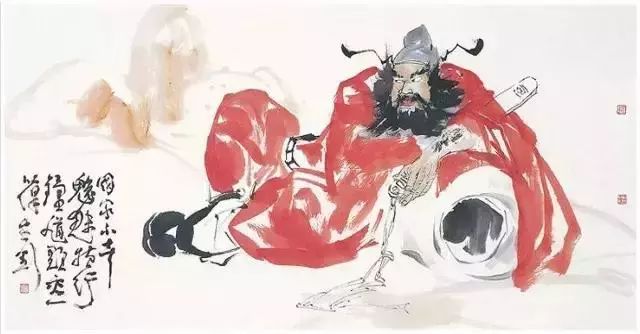

“ 予于五月五日午时以姜汁和朱砂,加以最剧烈之雄黄、砒酸画《钟馗逐鬼图》数十巨帧,拟遍贴十里洋场之转弯八角,用以吓煞红鬼、黑鬼、白鬼,为一般穷民小工出一口气,是又却鬼之一法欤?”

▲醉钟馗 高剑父 68x134

此中的“鬼”显然是有着特定的现实指向,即借传统题材加以隐喻,以达到干预现实政治的目的。这种采用传统画题材并加以夸张的绘画形式,是辛亥时期文艺为政治革命服务的惯用手法。与此相似的是,1905年8月,为响应“反美拒约”风潮,潘达微绘谐画《龟抬美人图》并广为张贴,来号召广东轿工拒抬美国人。同时,潘达微应孙中山之嘱开办《拒约画报》,专绘“美人虐待华工之种种惨状”,其目的是“使阅者一见即刺激脑腺,兴起其拒约之雄心”此外,《拒约画报》以《时事画报》的名义继续创刊时,特开设茶会讨论图画与社会的关系。其中,陈章甫作“图画之关系于国民”的演说,举“法败于普,画普人待法人惨状,卒收感化国民之效”的例子,作为以绘画宣扬革命精神的借镜。以上,勾勒出了广东辛亥革命时期借绘画发动民众的方式之一,即以触目惨象来唤醒民众参与现实的政治革命。

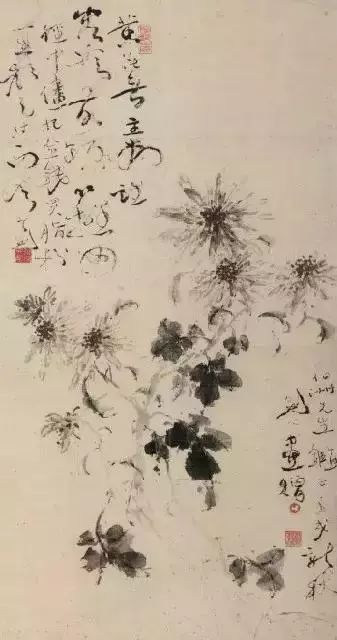

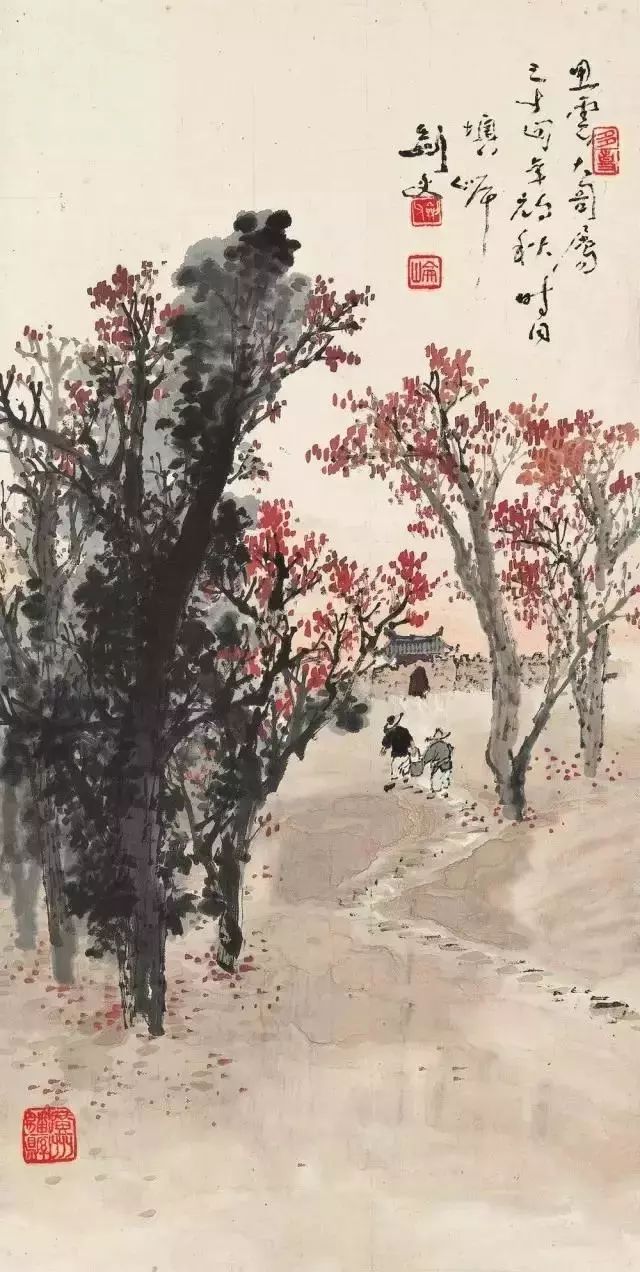

▲黄花五株 高剑父 立轴纸本 1922年

这幅作品在画史上的地位有三:一证明高剑父曾经专门学过明代大画家徐渭的“癫画”。画面、诗题、印章无不酷似徐渭,且有“剑父不利”一印为证,此印为高剑父刻意去仿徐渭之“青藤不利”印;二是高剑父也是中国同盟会时期“悲情画家”之一,画此图时,高剑父43岁,参加同盟会的革命已经整整17年,加上1922年陈炯明叛变而他又无奈于政治,悲愤填膺,此图也是明证;三是高剑父忠诚于“旧民主主义革命”的最后一张画,高剑父归国后基本上一如既往的投身于革命,像参与“支那暗杀团”、黄花岗起义、创办《真相画报》并发表艺术主张、兴办实业等,并于孙大元帅逝世后基本上绝意政治。

既然绘画具有如此大的社会功能,那么,当时主要采取什么样的形式来描写“触目惨象”

呢?《时事画报》的“本报约章”中有言,“凡一事一物描摹善状,阅者可以征实事而资考据”。就图画而言,指的应是画报中描写现实事件的“时事画”。如1907年第11期的《黄冈乱事》,记录了1907年5月22日革命党人陈波涌等人在潮州黄冈举行起义的场面。画面中火光冲天,愤怒的起义民众汹涌如潮,正在殴打清朝的官吏,动乱的场面极具革命的感染力。不过,在谐画中也不乏这一类触目惊心的作品:如1908年何剑士的《又一命案》,暴露一葡萄牙人无故踢死中国乘客的事件,画面极具血腥色彩。值得注意的是,这种务求“描摹善状”以干预社会的革命思想与高剑父追求写实主义的绘画语言之间的关系。1905年,高剑父在《时事画报》第4期中撰写《论画》一文,论述绘画对于个人及国家都有极重要的关系,并提到西人绘画的目的“贵在像生”:

“ 像生者,俾下思之人,见之一目了然,不至有类似影响之弊,然像生一派,其法要不过见物抄形,先得其物体之轮廓,次定其物体之光阴,随加以形影,则所绘之画,无不毫发肖毕矣。”

在解释“像生”时,高剑父注意到的是其通俗易懂的社会效能,即使普通民众能够一目了然。对画面写实性的理解,也是使用“见物抄形”来进行描述,还没有使用“写生”的概念。我们再来看高剑父1906年去日本留学,惊异于日本绘画的写生绝技,并主动吸收传统绘画中没有的因素(如时空氛围的营造、背景渲染的笔法),以及回国后创办《真相画报》,提倡以摄影照片来辅助作画,都在于能实现对中国画写实语言的重塑。

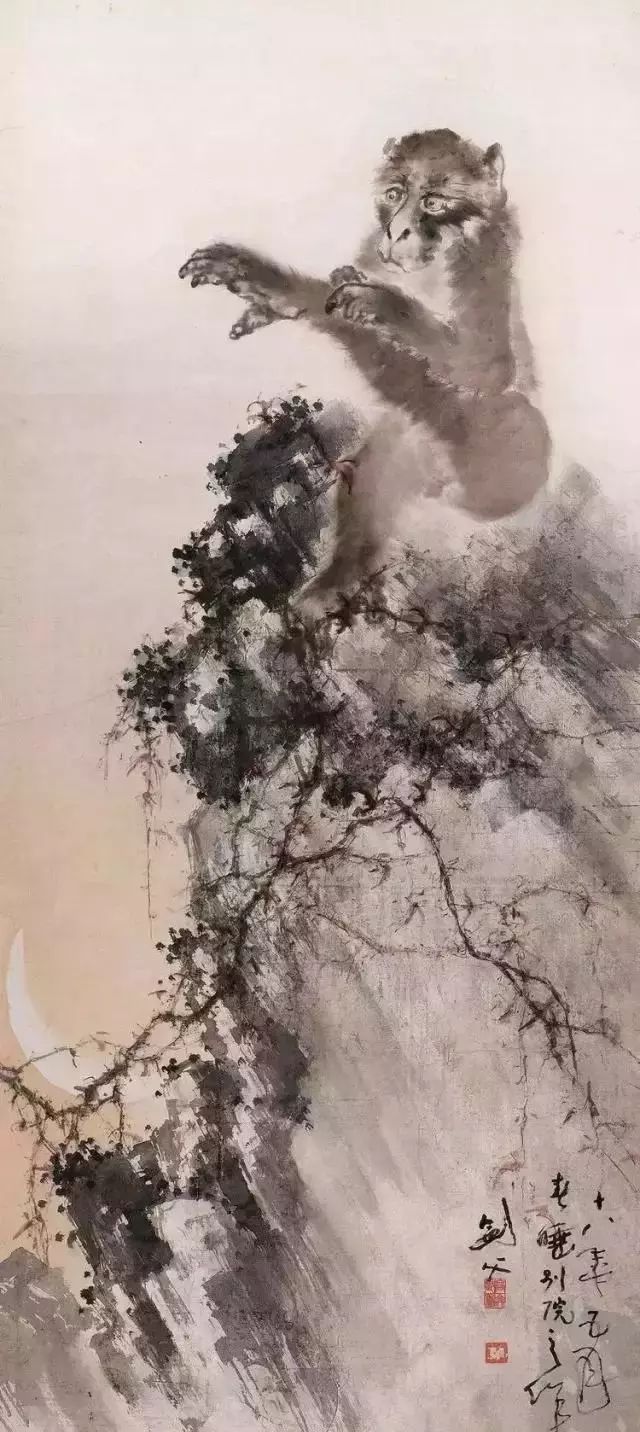

▲月下猿戏图 高剑父 立轴纸本 1929年

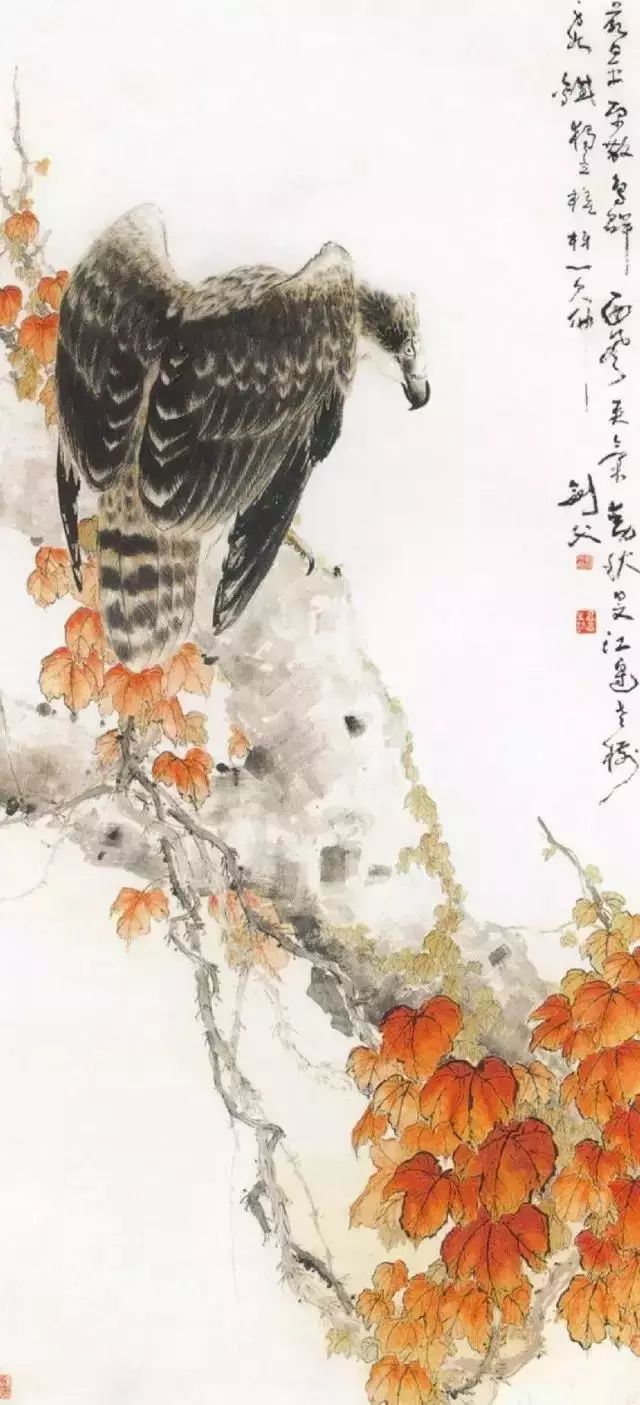

▲海鹰 高剑父 立轴纸本

不过,这一切努力的背后则紧紧围绕着“我以为艺术要民众化,民众要艺术化,艺术是给民众应用与欣赏的”思想,即真实的绘画语言容易被普通民众理解和接受,以此有利于实现艺术对现实社会变革的作用。有趣的是,1936年出版的《中国现代艺术史·绘画》对于黄宾虹和“二高”的评价,认为黄宾虹的绘画“不易领略其妙处”,而“二高”的绘画“很受观众拥戴”。这似乎是对高剑父倡导写实绘画语言最好的旁白。就高剑父艺术语言与社会变革的关系,李伟铭总结道:

“ 在“岭南三杰”特别是高剑父那里,“艺术的大众化和大众的艺术化”是一个始终萦系于怀的主题。“语言”的改革,始终不能脱离“以画救国”的重负。于是,通俗易懂的“写实”技巧成了忧时伤世的心态和“唤醒国魂”的强烈使命感的告白;对笔墨形式的敏感,更多地让位于时代主题的表现。”

▲秋鹰图 高剑父 立轴纸本 1930年

▲高剑父

▲高剑父

也就是说,高剑父倡导写实绘画语言(如“新国画”),一开始就是从艺术介入社会革命的角度进行思考的。为使目之所见与图之所绘保持一致,既凸显出传统绘画语言结构的“缺陷”,也是艺术真正走向民众化的途径。就高剑父的绘画来看,早年多以雄狮、猛虎、骏马、鸷鸟等大动物为题材,取其强健的寓意来体现革命和抵抗的社会思想,这与民国成立后民族“觉醒”观念不无关系。如李伟铭所言,高剑父对绘画语言的改革,始终不能脱离其“以画救国”的重负。随着20世纪30年代愈益严峻的国难现实,高剑父并没有一味沉溺于中西融合的画法中,而是又以一个革命者的姿态提倡艺术家应以“艺术救国”为职志,将现实的战祸收入画面,这在30年代初的中国画画坛可谓独树一帜。在抗战初期,高剑父更是倡导多画“抗战画”,在其巨大的感召力下,春睡画院的学生又陆续抵达澳门,展开以艺术为武器的救国活动。

来源:人民艺术家杂志

网络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。

更多名家书画特卖

他是中国画猴三杰之一,被称为江南美猴王!|掌上捡漏第618期

“怡山水之灵性,悟人生之豁达”,美协会员胡九军带你走进他的山水世界!|掌上捡漏第617期

沙曼翁、吴养木嫡传弟子成正明精品登场!|掌上捡漏第616期