大卫·伊斯曼:《贩卖音乐:美国音乐的商业进化》

文︱莫沉

音乐从未像今天这般无处不在。任何你能联想到的场所——音乐厅、电视、商场、餐厅、公园、出租车、便携播放设备、网络都充满了音乐的变体。人们一方面愈发容易寻获自己喜爱的音乐类型,另一方面却难逃热门金曲、神曲洗耳式的强行轰炸。这些充满矛盾与惊喜、快乐与感伤、启迪与愚昧的聆听经历,经过日复一日、无休无止的漫长实践,早已深深融入了个体的生活肌理,不断编织、重构或改写人们的体验和认知。因此,有关音乐的故事总是如此亲切,却又一言难尽。

一些积极的爱乐人士会努力证明,他们的消费行为并非完全听命于各种宣传或价值灌输,成功的音乐企划也能以巧思赢得销量与口碑,弥合商业与艺术之间的分野,而那些吸引眼球的“打造金曲的不二法则”“歌手走红必备的十大要素”等试图脱离特定历史背景的总结,显然经不起推敲。音乐的流行,恰巧是精心计算和意义制造双重作用的结果。

这是音乐史普及著作《贩卖音乐:美国音乐的商业进化》的观点。所谓The Selling Sound源自1960年代,一些永不疲倦的业内推手以此为名,向潜在赞助商和广告高层游说,还有哪些声音市场仍待发掘。通过回顾早期叮砰巷(Tin Pan Alley)和胜利牌留声机公司的市场策略,本书作者大卫·伊斯曼认为,商业现代化进程直接推动了美国音乐产业的建立。也就是说,音乐首先是一门生意,音乐出版商、听觉技术企业,以及其他新兴文化产业共同决定了其再现与传播的形式、广度和深度。除了销售乐谱、唱片之外,它们还利用音乐的非物质属性,打造欲望,创建类别,让购买音乐成为一种无休止的消费习惯。

由于本书聚焦的是1880至1930年的音乐产业史,对现代理性与科学产业布局的讨论贯穿全书。经过技术革新、少数族裔参与、空间改写、法律支持、跨国合作等努力,美式音乐贸易已然树立了新的行业秩序,音乐传播也实现了民主化。但无疑,音乐产业本身是高度制式化的现代组织,音乐生产不是为了满足听众的需求,而是主要源于技术与资本的考量。进一步说,音乐称不上是中性的消费品,它的文化与审美价值经受着权力关系的审视与过滤。

━━━━━

叮砰巷的故事

━━━━━

如今,叮砰巷这个名称的来源已不可考。1900年,纽约联合广场的盛夏燠热潮湿,办公楼的窗户统统敞开着方便透气。曲作者能写出一段朗朗上口的旋律,却不一定是优秀的钢琴演奏家。这条街上聚集着成百上千的半吊子乐手,也难怪著名的音乐出版商提利尔将这里的乐声与厨房锅碗瓢盆的杂乱声响相提并论。不管是否经过了正统欧洲音乐作曲训练,这些来自不同行业、几乎都有销售经验、不到二十岁的小野心家,在曼哈顿第五和第六大道之间租下一间办公室,放置简单的二手家私和一架立式钢琴,在门口挂上欢迎“订制歌曲”的标志——叮砰巷之父查尔斯·K. 哈里斯(Charles K. Harris)就是这么做的。1892年,他创作的感伤情歌《舞会之后》(

After the Ball

)的乐谱狂销两百万份,此后累计销量超过五百万份。

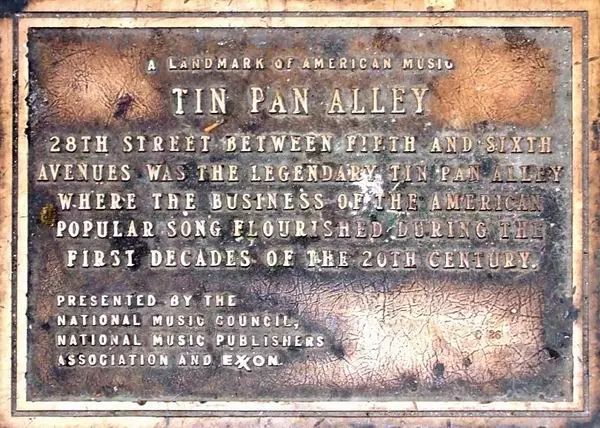

叮砰巷,1910年。

《舞会之后》缅怀逝去的爱情:舞会上亲吻女主人公的陌生男人,其实是她的哥哥,而另一首金曲《金丝笼中雀》(

A Bird in a Gilded Cage

)的主题也是我们所熟知的——金钱换不回爱情。时至今日,情歌(sentimental ballad)还是流行乐的主流:简单,通俗,中庸,触动最广泛听众的心弦。当时写歌的年轻人还会利用报纸上的新闻作为素材,但重点是,他们更强调创作的数量和速度。提利尔总共写了约三千首歌,词人艾文·凯撒(Irving Caesar)说自己写歌完全不受任何时间地点所限,他的热门歌曲《鸳鸯茶》(

Tea for Two

)四分钟不到就写完了。如果一首歌卖得好,很快便会涌现跟风之作,换言之,叮砰巷对创新不怎么感兴趣——量化审查、标准制作、风险可控才是音乐产业成形的重要基石。

歌写好了。接下来,音乐出版商将面对推广营销的问题——我们很难想象,在没有任何播放设备和大气电波的年代,流行曲是如何离开叮砰巷,融入日常生活的。传统的办法,是依靠不同层级的代理商出售活页乐谱(sheet music),也就是把乐谱摆放在商店橱窗,被动等待顾客来购买——十九世纪末,几乎所有美国家庭都拥有属于自己的乐器——但这个做法显然是不够的。出版商希望乐曲出现在任何可能的场所。首先是音乐场合。前文提到,音乐人“入行”前大多从事过销售工作,如今,这些广告人(plugger)的身影从晚上七点开始便活跃在戏院、电影院、舞厅、杂耍秀(vaudeville)等娱乐场合,在节目开始前和幕间休息时间抓紧表演;他们也会雇人在观众席充当捧场客(claque)或线人(plant)营造气氛;如果有别家的曲目上演,他们便来回穿行席间,反复哼唱自家歌曲干扰。不仅如此,为了增强歌曲的感染力,广告人在演员表演的同时还配上相关的照片(song slides),这正是MV最早的雏形。施特恩与马克斯共同创作的《走失的小孩》(

The Little Lost Child

)便是其中最为著名的例子。这种结合视听的尝试虽不是首创,但它的火爆让同行趋之若鹜,越煽情的歌曲越容易找到与之匹配的故事图片,直到1937年电影流行起来,音乐幻灯片才逐渐式微。

如果说杂耍秀安排了不少合家欢的节目,场地也相对干净整洁,那么假扮黑人演出(minstrel show)中常见的性暗示则更像是专为男士设计的,并不适宜所有人消遣。于是,广告人把歌曲带到了更宽敞的城市空间,比如自行车赛场合,他们一遍遍高喊副歌,比拼谁的嗓门大,又或是将乐谱的副歌部分裁成竖条,像现在街头派发传单一般塞到路人手里,随行的同伴就如播放器一样演唱,直到“魔音入脑”,人们心甘情愿去购买乐谱。百货商店是另一个重点推销场所,因为音乐表演让购物环境变得更惬意舒适,简单来说就是为了讨好女性顾客。他们在商场内部划出场地,成立音乐厅,以此培养大众的音乐素养。至此,广告人的使命,已不乏教化色彩,且远不是实物销售那么简单了。

叮砰巷纪念牌匾

那么,百万级别的乐谱销量是否为音乐人带来不菲的收入呢?很遗憾,从流行乐诞生伊始,靠创作发财几乎是天方夜谭,最出色的词曲作者宁愿收取现金,也不愿优先考虑一份乐谱超过两美分的版税收入。广告人的周薪大约在五到二十美元之间,最终赚钱的是出版商。不过,点石成金的推销术是不存在的。《美国流行乐及其贸易》(

American Popular Music and Its Business: The First Four Hundred Years Volume II: From 1790 to 1909

)一书曾提到,推出两百首歌,最终可能只有一首歌带来可观的收益,即使到了1975年,美国唱片制作业的数据(发行的百分之七十七的唱片无法回本)依然证明了这一点。可以断定,商业活动中的偶然性远非现代生产所能掌控。

《美国流行乐及其贸易》

━━━━━

胜利牌的音乐之旅

━━━━━

胜利牌留声机公司

(Victor Talking Machine Company,本书中文版译为维克多留声机公司)

显然是本书的主角。作者花了整整三章——接近全书一半的篇幅——从不同角度阐述胜利牌极具启发的营销策略。不仅如此,原版和译本的封面均印上了留声机,只不过前者还多了一只名叫尼珀(Nipper)的小狗——胜利牌的商标正是这只小狗侧头聆听留声机的样子。原商标的底端另附一句话:“他主人的声音。”这个著名的商标借用小狗温顺体贴的形象,传递出顾客至上的企业理念。胜利牌所做的不光是砸钱那么简单——除了巨额的广告支出费用,它还相当重看重产品定位。这种策略成功击败了强调技术参数的竞争对手,包括爱迪生的国家留声机公司。经过近二十年的发展,胜利牌的全球唱片销量在1921年到达顶峰,共计五千四百万张。

胜利牌的商标

叮砰巷以生产流行乐为主,胜利牌则力推红印系列代表的高雅艺术。它的当家明星——盛名难副的男高音卡鲁索(Enrico Caruso, 1873-1921)在1902年录制的唱片获得了前所未有的成功,改写了唱片史。作为现代意义上的歌剧明星,卡鲁索的成功印证了文化资本的强大影响力。

卡鲁索

卡鲁索从众多同行中脱颖而出,所倚借的显然不仅仅是过人的演唱技术。这里的一个因素是,现代意义上的歌唱家需要习得且习惯录音设备的介入。卡鲁索是意大利人,当热情的艺术总监盖斯伯格(Fred Gaisberg)力邀他录制唱片时,他开出了录音十次,收一百磅酬金的天价。盖斯伯格所在的英格兰留声机公司(与胜利牌有长期合作关系)起初不同意,但这位天才录音工程师坚信自己的判断。最终,卡鲁索的唱片赚了一万五千磅,与他早前为法国百代录制的唱片销量有天壤之别。

卡鲁索的“爆红”惊动了欧洲音乐圈,艺术家们不再嘲笑留声机只是玩具,纷纷加入录制唱片的行列。不过,录唱片的过程并没有想象的那么简单。当盖斯伯格把笨重的录音设备搬入女高音阿德林娜·帕蒂(Adelina Patti)居住的城堡,却得苦等到她愿意演唱时才能开始工作。当时这位传奇歌手已经六十三岁,两天后终于同意开始录音,但她却异常容易紧张、烦躁。特别是唱到音量偏大的高音部分时,她不懂适度调整与录音喇叭的距离——显然帕蒂的歌声与新技术之间需要磨合、调整。这种现象普遍存在,但卡鲁索完全没有障碍。他声音洪亮却细腻,能掩盖唱片本身的杂音,似乎天生为唱片而生。一炮而红的卡鲁索此后只为胜利牌录制唱片,而胜利牌也将卡鲁索包装成神一般的人物。《贩卖音乐》详细描述了唱片封套、文案如何运用文字的魔力,砸重金主力宣传,使卡鲁索一直身处“头条”热度。人们更像是为卡鲁索的名气,而非他的演唱所折服:在一次现场演出间隙,卡鲁索代替身体抱恙的狄佩尔唱了一段,但观众并没有意识到是他,仅报以零星的掌声。我们有时也会读到类似的新闻:一些成名的音乐人故意在公共场合表演,考验路人的艺术鉴赏力,当然结果总让人啼笑皆非。现代明星形象的建立离不开商业包装与宣传,并且,某种程度上,新技术的演变的确会左右看似中立的专业表现。

1918年,胜利牌留声机公司给卡鲁索的结婚礼物:定制的手摇留声机。

卡鲁索与其他颇具声望的古典乐名家——如钢琴家拉赫玛尼诺夫、指挥家托斯卡尼尼——被胜利牌公司归到红印(Red Seal)系列,该系列售价高昂,单张唱片标价两至七美元,是流行乐唱片价格的十倍。受益于留声机分期付款计划,古典乐不再是剧场、音乐厅、上流社会的专属品了。此外,胜利牌还设计了另一个价位合理,且囊括了流行乐、舞曲、演讲等内容的黑印唱片系列(black-label),以满足市场的一般需求。黑印系列的销量是红印系列的五倍。也就是说,后者并没有给胜利牌带来丰厚的回报:1914至1920年间,红印的销量从二百十万升至九百五十万张,鉴于当时美国唱片销量已经达一亿六百万张,红印系列确实称不上是畅销之作。

有趣的是,胜利牌仍把营销重心坚定不移地放在古典乐唱片上。这种策略无疑是另类大胆的,却充满了启发性。1912年,胜利牌投入一百五十万美元的广告费宣传红印唱片,五年后,它已跻身美国五大杂志广告赞助商,这与其企业排名(一百七十四名)并不相符,但这不妨碍它继续投入,直到1923年成为全美排名第一的广告客户。因为胜利牌坚信,红印系列所代表的文化资本有助于整体销量提升。除了投放商业广告,胜利牌还出版年鉴与杂志。这些出版物非常重视专业音乐知识,接近三百页的年度唱片目录涵盖了歌剧情节图解、名词释义,以及世界其他地区的音乐风格介绍,就像一本“百科全书”。

胜利牌唱片

发行了十年之久的月刊《胜利牌之声》(1906-1916)是胜利牌式的商业圣经。作为连接地方零售商和销售总部的纽带,《胜利牌之声》除了教授销售技巧和现代管理手段之外,也指引商业伦理道德。如果顾客不再继续购买唱片,负责销售的零售商必须亲自弄清楚原因,登记用户资料以便跟踪。在向数以万计的市镇学校推广留声机的过程中,《胜利牌之声》的行文风格与当今的“软文”没有丝毫差别:先是言之凿凿说音乐教育的必要与迫切,最后笔锋一转,露出推销商品的目的。可以说,如今的商业逻辑几乎奉技术理性为圭臬,相比之下,一百年前胜利牌的市场“想象力”却始终不离开文化与教育。

━━━━━

理解现代流行乐

及本书的翻译问题

━━━━━

本雅明在《机械复制时代的艺术作品》中感慨,复制技术让艺术品失去了独一无二的灵光。音乐变成了商品,版权所有者以标准规格录制、储藏和复制,然后出售。很快,现场表演也纳入了版权保护范围。在阿塔利(J. Attali)看来,音乐具备多元化的商业价值,市场环境等“外部”因素驱使利润增长,交换价值与使用价值分别归属买方和消费者,而创作者收获了愉悦。

本书作者带领读者回到现代音乐产业的起点,一方面肯定技术进步促进了音乐传播的民主化,另一方面也看到,在现代音乐工业体系中,制作生产环节不可避免地面临各种约束以及寡头的控制。一些年代久远的规则如今仍在发挥效用,歌曲的面世过程、畅销程度完全是技术手段、唱片公司、宣发机构、社会环境、文化价值共同作用的结果。但更重要的是,这些勤勉、拥有奇思妙想的营销前辈的故事告诉我们,优秀的音乐商业组织不仅能生产物质层面的音乐作品,还可以培育新的消费习惯和文化价值观。

最后要提的是本书的翻译问题。《贩卖音乐》的中文版把“再现”(representation)译成“演出”

(126页)

,“三拍子”(waltz time)变成“华尔兹舞曲”

(13页)

,“利润”(margin)想当然地理解为“页边空白”

(第7页)

,重要数据“两美分”(2-cent)换成“2%”,让人一头雾水的“劝说校务委员会”

(181页)

其实是指“地方教育董事会”(school boards)……这类本可规避的讹误不胜枚举。另外,一些错译完全扭转了行文逻辑,造成不少阅读障碍。如最有可能“反对”(resist)译成“坚持”

(178页)

;出版商为了规避风险,自然是要“减少”,而不是去“制造”

(46页)

不确定性;在谈到卡鲁索的影响力时,漏掉原文中的hardly,变成“第一位引起强烈反响的音乐人”

(121页)

,语义与后文列举的著名音乐家的事例矛盾;爱迪生“固执己见的态度”(dig in his heels)变成“找到自己的弱点”

(120页)

……最让人感到困惑的是漏译问题,或漏掉一句话,或整段略过,这种处理手法不仅导致很多张冠李戴的谬误,更是让读者云里雾里:广告人是否身兼推销和表演等不同角色?“进行曲之王”桑斯(John Philip Sousa)是否力争属于自己的创作收益?诸如此类由翻译导致的问题,让原本中文论述甚少的早期美国音乐史,变得更加难以理解。

莫沉

香港浸会大学人文与创作系

·END·

本文首发于《澎湃新闻·上海书评》,欢迎点击下载“澎湃新闻”app订阅。

点击左下方“阅读原文”访问《上海书评》主页(

shrb.thepaper.cn

)。