有孩子之后,很多爸妈会陷入一个“信任困境”:

网上的专家们各执一词,身边的亲戚朋友们各说各话,信谁???

答曰:

信自己,信孩子,信家庭。

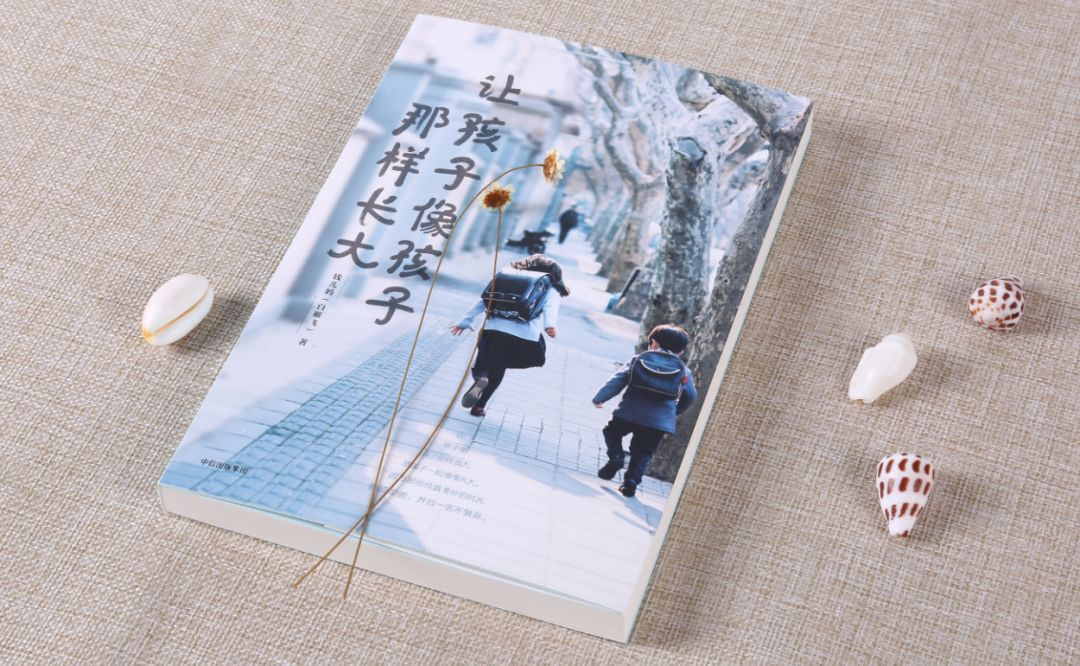

今天推荐的书为

《让孩子像孩子那样长大》

,作者是两名孩子的母亲,人称“钱儿妈”,在她的书里,用两个孩子的故事,养娃也可以有

小心机

哒!

![]()

1

陪孩子玩,就是爸妈的二次成长

钱儿妈很好奇,钱儿爸是如何一直保持一颗顽童之心的。

晚上钱儿央求爸爸一起拼乐高,爸爸一天工作下来,其实疲态尽显,但架不住钱儿期盼的小眼神儿,只得答应。过了一会儿,就听书房里传出“嗷”“啊”“呀”“哇”“耶”等各种“画风不符”的叫喊声。好奇之余,钱儿妈悄悄走到书房,看到里面漆黑一片,只等一束白光照到钱儿妈身上,随时而来的是钱儿兴奋的声音:

“妈妈妈妈,我和爸爸正在乐高堆里寻宝呢!

”

不久,钱儿兴高采烈地举着一个不知名的机器人走出来,开心地喊道:“妈妈,快看我们寻宝的成果!

今天我简直太开心了!

明天我还要玩儿!

”

钱儿爸一直有一个理念:

陪孩子玩儿,家长更要全身心投入,要让孩子真切地感受到你的参与。

这种参与感绝不是单纯地站在一边看着他玩,这是一种低效率的陪伴,人在心不在,对孩子来说,这种泛泛的陪伴和玩儿是没有记忆点的。

相反,全身心投入地陪孩子玩儿这个过程,更需要爸妈发挥主观能动性,发挥自己的创意,渐渐的,

爸妈也会发现,跟孩子玩儿是一件多么有趣的事儿,

这种体验也是能爸妈们二次成长,变得更细腻、敏感,对人对事也更积极、更有热情。

2

养孩子分3个级别,你敢信?

这年头,家境分级别,养娃也分级别了吗?

最低级别:

形散神也散

此级别号称“放养”,不但孩子内松外也松,大人也一并大松心大撒把,听之任之,到头来孩子只是和特长都没学到,连基本的学习习惯都无法建立,大部分时间都任性地玩过去了,即便学了特长,也很难持之以恒。

其次:

形不散神不散

对孩子有清晰的规划和要求,对孩子的自制力没有信心,鼓励中带着监督机制,但难免严苛,所以玩的时间有限,孩子难免抱怨,但爸妈也无计可施。

最高级别:

形散神不散

在这个级别中,钱儿妈举了一个朋友孩子Ava的例子:

1⃣️到点儿了该做什么就做什么,绝不拖沓;

2⃣️学钢

琴学游泳都是自己选择的,有畏难情绪后仍然坚持了下来;

3⃣️视阅读为玩,而非“痛苦的”学习……

Ava妈妈讲了一个孩子学钢琴的故事:

最开始妈妈问Ava有没有兴趣试试弹钢琴,她说不要,因为看到别的孩子学琴太苦了。

Ava妈妈就没有强迫她,就随她去。

“她不喜欢的事,就不做,我永远支持她。

”

(但从那天起,Ava妈妈会有意地在Ava面前弹琴,尤其常弹Ava喜欢的动画片或是儿童节目里的音乐,这时Ava就会立刻停下自己在做的事,要么快乐地跟着哼唱,要么盯着妈妈的手仔细听。

到Ava4岁多时,她的朋友5岁生日,要在家里举办一场小型的钢琴演奏会,妈妈特地带Ava去买了一条小礼服裙,打扮成小淑女的样子,体验一场演奏会的得体举止。到Ava5岁时,她说自己的生日愿望是学钢琴。

经过近一年的耳濡目染,也是孩子自己深思熟虑的选择,前期学钢琴可以说很顺利,但半年多后,Ava开始打退堂鼓,又有点不好意思说放弃。妈妈发现苗头后,主动跟她说:是不是觉得练琴太辛苦了?我们可以每天少练10分钟,实在继续不下去也可以停下来。

结果Ava选择了少练10分钟,但就只是这10分钟,让Ava丢掉了大包袱,进展神速。)

就是这样形散神不散的教育,表面看来堆孩子很松散,实际爸妈内在抓得很紧,规划性和目标性都很明确,却不表露出来,只是用引导的方式带着孩子继续前行。

(看完这个例子,咱们都可以反思一下,教育孩子我们在哪一级?

)

------我是书籍推荐的分割线------

回到文章开头的问题,教育这件事的困扰让无数爸妈“方”,但其实了解过很多人成功的教育经验(育儿小心机)以后,发现,其实,无非就是

“信任孩子,信任家人,信任自己”

。

在《让孩子像孩子那样长大》中,就有例子:

1⃣️信任

家庭:最好的教育在家庭,每个孩子都在复制爸妈的行为(为孩子要成为更好的自己)

2⃣️信任家人:玩儿是爸妈要学的第一堂课

3⃣️信任孩子:每个孩子都是天生的美学家,我们可以让孩子做到自然而然地学习

钱儿妈在书中戏称,爸妈因为孩子的到来而“被套牢”了。

![]()

但她也说了,因孩子的到来而“上套”,是每个爸妈的人生使命,只愿我们能够“解套”的那一天,孩子们会带着我们满满的爱,充满自信地开始他们的人生;而我们也能毫无遗憾地放手,目送他们渐去渐远的身影。

「抢书攻略」

1.关注有养,给今日文章点个“在看”(发奖的时候会检查哦!

)