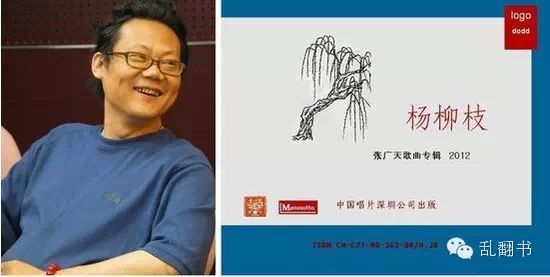

昨天顺着《颐和园》这部电影推荐了首歌《时间里的》,莫名其妙被举报删除了。今天再推荐先锋话剧《圆明园》导演张广天2012年的一张专辑《杨柳枝》。此张专辑收录了张广天近些年创作的11首代表性的歌曲(孟京辉《恋爱的犀牛》里的曲子都是他包办的)。有叙事的,议论的,戏剧化的,吟咏的,宣讲的,书信体的等多种样式,使不可入诗的入诗,不可入唱的入唱,尽可能地拓宽了现代汉语歌曲的表现功能。

题图来自张广天的另外一部话剧《切格瓦拉》,在“你们是人不相爱,你们有爱不追求,你们谁都不相信”前面还有几句至理名言:你们是盐却不咸,你们是灯却不亮,你们谁也看不见;你们是血却不红,你们是剑却不锋利,你们谁也不在乎;你们是树不开花,你们是花不结果,你们谁也无所谓。

嗯,张老师曾是左翼知青,唱作过《毛泽东》和《人民万岁》,张晓舟说他像是胡风与何其芳、杜甫加孔子的合体。

“我的歌最终是独唱,随着语言和生命的起伏在暗夜中流动。而路旁的斜枝恰似横笛,音孔里流溢出团团锦簇,触动了伤心之处。”张广天的音乐不是给俗世听的,所谓商业理论,对他无用。“白菜可以市场化,白玉不可市场化。是戏剧选择观众,而不是观众选择戏剧。这样的戏,什么样的观众才够格看?什么样的观众配得上你?”

《杨柳枝》典出自个煽情的故事:官兵为战乱弱女而垂泪,折来杨柳枝相送,杨柳枝于是成了护身符,只要插在门前,官兵就不会再来骚扰;于是随后家家户户都插遍杨柳枝,于是天下太平。

遥远的别处还是三十里铺

李皖 2012年9月18日 星期二

张广天最近发行的专辑《杨柳枝》,在小样状态时有一句附言:“根据1996-2012间的录音整理”。

专辑发表后,引来了非议,把张广天好斗的脾性激发起来了,四处应战、挑战和对战,大致意思说:有文化与没文化是不一样的,有精神与没精神是不一样的,有灵魂与没灵魂是不一样的。灵魂都没有了,还谈什么啊?没得谈。

这些非议是什么议论呢?大体上,与这些概念有关:南方系/北方系;年轻/老了;新的/旧的;落伍/前卫;潮流/方向;旋律/音色……而张广天跟他们谈“心”,谈信仰,谈灵魂;谈语言学、民歌,谈文化、恶习,谈生活方式,谈唱听关系、非音乐元素……

只一篙子,就把我和你、广天和大众区分开来了。

那么,张广天有什么灵魂?这张专辑有什么牛气?且让我们一一看来。

第一首,《卖歌》,近似一个总纲,展开张广天视野里的“歌曲的历史和现实”,开宗明义,讲唱什么,为什么唱。不得不说,这个视野极为开阔,古今中外尽在眼底,不只山歌、小调、摇滚乐、音乐剧,连唐诗和宋词也是其中的组成部分。而张广天的感触是:“那个唱新闻的阿炳被你们忘记了”。

这里,有一个真实的故事。阿炳,华彦钧,无锡的街头艺人,其二胡曲《二泉映月》,被民族音乐学者1950年录制下来,传了世,成了中国音乐的符号。但阿炳数量更为庞杂的歌曲,全部失传,一首也没留下。其实阿炳其言其行其乐,他在世时的生活,更多是卖唱:每天下午,在无锡崇安寺三万昌茶馆门前,即兴地将茶馆里听来的、人们议论的各种时事,编成歌,自弹自唱,变成说唱的新闻,吸引来往看客。阿炳死后,这些歌曲再也没有可能在历史的舞台上发声。

“那个唱新闻的阿炳被你们忘记了”,张广天的言下之意是,中国的民歌被你们弄丢了。他说的是,“你们”;他自己并没有弄丢,依然还在唱着,唱着这些连着民间、恋着民族、贯通着传统、映照着现实的中国歌曲,“一根细丝,连接起曾经和未来”。

在这个歌曲总纲,张广天也对歌坛现实进行了严厉地批判。用一句话来概括:当今大行其道的那么多歌曲,全是假的,是没心没肺、失去了灵魂和真意的假冒伪劣。对这样以劣充优、以假乱真的现状,张广天的意见是,“不如来点买卖公道的手工艺”——歌唱者须真心创作不缺斤短两,听众须凭良心出价不白吃白喝,大家伙儿公平交易。

用一首歌唱出广阔的历史和现实,难度不可谓不小;而且,歌曲深入浅出,体现出来的完全是歌曲的感染力,理论的雄辩全埋伏在下面。这样的功力,非大手笔不能为。

值得注意的是,《卖歌》的文艺价值观,近乎马克思主义美学中崇尚劳动的那套观点。而它对歌曲现实的批判,极为犀利,充满洞察。才子佳人帝王将相,**、奴才、乏走狗,这样一些老词儿,再度亮起来,又一次指证了现实。张广天准确发现的现实病症,正是鲁迅、**曾经发现的;而充斥今天的陈词滥调,正是上一个时代的主流精神曾经抨击的玩意儿,属于畅销书、通俗剧,西方没落思想,发霉的中国,国民劣根性的那一套,而它居然有效!无论是那种思想工具,还是用那种思想工具作出的现实观照,都依然有效!这实在是发人深省。

第二首,《Lele-Mong》,题目上有一个注脚,“【汤溪语】老婆婆”,是张广天用他母亲的家乡话写的一首歌曲。张广天深知语言中包含着什么,方言的语音语调对作曲,对突破一统的普通话旋律、西方中心论的意义。《Lele-Mong》显露了张广天的作曲天赋和美学敏感,表现了当音乐紧贴着语言,也即他坚持的、中国戏曲一直主张的“依字行腔”之后,所焕发出来的民歌多样性和个性化的美学面貌。《Lele-Mong》写的是一个望夫的故事。一辈子的悲离和瞻望,应对了这片土地上深重悠久的动荡和苦难。它有一种苍老、情怯又空灵的情蕴。旋律和演唱有独特的南方柔媚气质。一个大男将竟能将吴越软语、纤柔的女儿娇态,表现得如此神妙、绘声绘形。故事,故事的意境,歌声的意蕴,非常幽深古朴——这不是最高明的,最高明的是——它非常对,妥贴而准确。

第三首,《杨柳枝》。杨柳枝也讲了一个故事。请注意它讲故事的方法,与英美叙事曲不同。准确地说,它是唐宋叙事之美,形式和词汇都更与唐诗宋词有关,又完全用现代的大白话写成。歌中的这三组概念元素也是中国诗歌史上一直延续的:战争,军队,百姓;民怨,民愿;官兵,官民。而最后,如同杜甫的情怀,亲情之爱不着痕迹地急速升华为大爱,到达终曲,既在意料之外又在意料之中。和平的大愿含着泪水,从诗歌美学看,有一种含在山水中不点破的含蓄之美,这是中华之美。

第五首,《大姐》,还是中国叙事曲。看看它用的词汇:大姐、男人、城里的儿女、日子、劳改、透气、做饭吃、骂我几句……都是日常生活中的普通生活语言。《卖歌》中骂了当下泛滥的情歌——“爱情都甜出了糖尿病”,那么情歌是不是就不能唱了呢?当然可以唱,但是要唱出真心意:

大姐得了胃病,肚子好痛,

冰凉的东西吃下去也觉不出冷,

因为心先冷了,比饭冷得早啊,

因为心先冷了,比饭冷得早!

这首歌不是太好听,但这样的感情表述,与港台情歌、欧美情歌迥异。地道的市井口语,与生活不隔,与中国人不隔;不是那些词汇,也不是那些人物,也不是那些情歌;没有虚假,没有造假,没有空话,非常彻底。这是一种示范,中国式的情歌、中国式的示爱言情的示范。

张广天的歌曲,不是民歌。虽然他标榜民歌,与工业资本的流行音乐对抗,但他这种歌曲,与产于民间、产于劳动和舞蹈、产于贩夫走卒的民歌,仍有很大不同。如果要做个定义:这是与民间相贯通的文人歌曲,有信达雅的中国文法,有身怀正义的理想主义者的纯阳的正气。

一条大路笔直通天涯,

草叶行舟白云作快马。

心心念念浪子不回头,

每个脚印都开出一朵花。

……

我的朋友京不特,

你的偈语,你的诗歌,

你的姑娘,你的僧侣,

你的学校,你的寺院,

空空如也!

我的朋友京不特,

你的青春,你的爱情,

你的生命,你的自由,

你的梦想,你的家园,

空空如也!

专辑越往后分量越重。第9首,《我的朋友京不特》,是长达9分38秒的叙事长诗。单看它的歌词,它的曲,只看长度,也看不出它有多大,但只要听一遍,听进去,或会意会到它的浩大,有放眼人类,直抵世间苍莽的雄伟。

这首歌是非虚构的,缘于真人真事。京不特,上海诗人,张广天的朋友,现定居于丹麦。京不特的经历曲折坎坷。少年成名,惹事,逃亡,出家剃度,去缅甸战场,偷渡泰国,老挝坐牢,联合国难民署出面,丹麦予以政治庇护……京不特最初参与创立的诗歌圈子,叫做“撒娇派”,那是中国在80年代思想启蒙之初,与主流意识形态发生过冲突的一个诗派。在还没有可能“嚎叫”的年代,他们“撒娇”,也就是“温柔的反抗”。京不特后来的人生命运,由此缘起、逆转。

《我的朋友京不特》,由此展开无比广阔的境界,它的关键词是青春、**、城市、故乡、上海、世界。一个人的悲情出走,一个城市的无情遗忘。在海关大钟的钟声中,在黄埔江上来往轮船的呜呜汽笛声中,回望故乡,遥望大千世界和虚空,这首歌所达到的人生生命之重、处境之幻、时空之大,是中国歌曲中罕有的。

像一个至高音、极强音,第10首,《三十里铺》,没有把这个音降下来,继续保持高度:

太阳高,老树矮,大河奔流,

水这边,水那边,上下追求。

远在天边,近在眼前,还差一步,

这一步还要多少远,才到三十里铺?

三十里铺是一个小村庄,