本文摘自《神秘的镜像神经元》

你可能已经注意到,一对夫妻在结婚几十年后,人们会说他们比刚结婚时长得更像了。对这种现象的一种解释是,夫妻双方均倾向于模仿彼此的表情,因而形成了相似的面部特征。在一些社会情境中,人们往往会模仿彼此的姿势和手势。如果一个人双臂或双腿交叉,摆弄头发,扶起眼镜,抿了一口茶,或者做出了其他动作,另一个人往往也会跟着做。

语言神经生物学家格雷戈里·希科克在其著作《神秘的镜像神经元》中解释道,上述这些在人类社会交流过程中的特有现象被称为无意识模仿,我们都会在社会交流时会自然地无意识地复制对方的一些动作、表情和行为方式。

模仿可能是最有诚意的恭维,但这种讨好却不怎么受欢迎。我们崇拜社会上引领潮流的人物和政治界的领袖,但却会责备赶时髦的孩子们。我们会奖励设计与科技领域的创新者,但却会因为侵犯专利将抄袭者告上法庭。

对于在艺术和科学领域具有新奇想法和独特技艺的个体,我们会给予崇高的褒奖,但却会贬低模仿者的付出并惩罚剽窃行为。无论是人造蟹肉还是锆石,鲜有人认为仿制品是有价值的。

但是,发展心理学家安德鲁·梅尔佐夫却说:

“我们这个物种表现出了创造性和思维,所有人都为此感到欢欣鼓舞。证据就是,对于再创造和模仿,我们都表现出了强烈的癖好,这两种癖好相互补充,在我们快速心理发展的早期表现得尤为突出。”

如果他是正确的,那么我们就不得不模仿。

模仿是人类的组成部分,是在我们的大脑内已经预设好的行为。并且,模仿可能是一种人类独有的能力,作为智人,模仿是我们的必经之路。和类人猿相比,人类的模仿能力更强,或许正是因为这个原因,我们才会在智力上更胜一筹。

人人都是环境中的变色龙

人类婴儿自出生起就是主动模仿的小天才,刚刚来到世上不到一个小时的孩子就能够模仿大人的张嘴动作。无意识模仿与主动模仿不同,人们不仅不知道自己在模仿,甚至不会意识到对方有可以模仿的行为习惯。显而易见,主动模仿帮助我们更好地实现社会学习,那么,无意识模仿的意义又在何处?

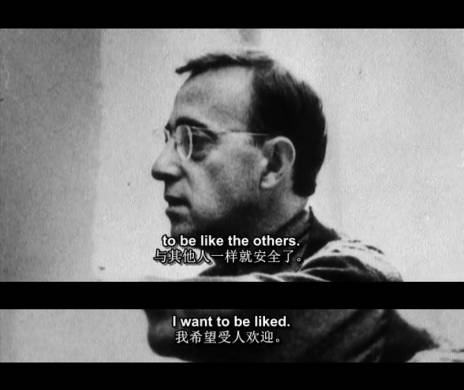

在伍迪·艾伦的影片《变色龙》(Zelig)中,主人公西力拥有对环境的超强适应力,但却行为古怪,他可以根据周围环境的不同来改变自己的容貌和性格,被称为人形变色龙。他的这种奇异能力,引起了医学界的注意,被各种专家试图研究。女主作为曼哈顿医院的医生,对这个案例很感兴趣。通过催眠疗法,她从西力口中得知他变化的原因:西力希望被人喜欢,渴望爱,渴望被人接受,想寻求安全,这就是他善变的缘由。

西力的故事虽然极度夸张,但却与社会心理学家的实验结果完全吻合。社会心理学家发现,我们在与对方共同完成任务时,我们会下意识地对自己的合作者进行模仿。

比如,如果你的小伙伴在任务中抖了很多次腿,你也可能会这样做。这被称为变色龙效应(chameleon effect),人们为了更好地融入他们的社会环境,会不由自主地模仿起周围人的行为模式来。两个人在一起久了,也会因为要在生活中相互容忍与接纳彼此,通过相互模仿在外貌和行为上变得越来越像,这也是变色龙效应的体现。

实际上,生活中大多数无意识的模仿行为都是社会交往机制的润滑剂。在你大脑深处的自动化部分,你会无意识地与跟你相像的人建立联系并喜欢这些人。阿姆斯特丹大学的里克·范巴伦和同事们证实,比起没有被模仿的人,被模仿的人不仅对模仿自己的人,同时也对在场的其他人更加慷慨,更乐于助人。

所以,当你在无意识地模仿某个人的时候,这个人很有可能会变得不仅对你,也对你身边的人更好,产生更多的共情、喜爱以及顺利的交流过程。这种通过加强亲社会行为将人们联系在一起的过程也许具有适应性的价值,它可以作为社会的黏合剂将一群人结合在一起,并建立群组内的安全感。