改革开放四十年,

开放形式不断升级。

党的十九大报告指出,

要赋予自由贸易实验区

更大的改革自主权,

探索建设自由贸易港。

现在中国国内,

已经有不下十个省市

在酝酿申报自由港,

那么在它们当中,

有没有可能出现下一个香港?

对标香港,

“自贸区”为何还需更加开放?

中国要成为全球营商环境最好的开放高地,还有多远的路要走,香港城市大学王缉宪教授做客《世纪大讲堂》,为我们详解从保税区到自由港,新时代的改革开放将如何升级?

主持人:田桐 主讲人:王缉宪

主持人:田桐 主讲人:王缉宪

王缉宪,香港城市大学商学院新丝路研究中心客座副教授。1993年起,在香港大学从事了24年的运输地理学的教学与研究。主要研究方向为集装箱港口发展和中国港口城市的演变,参与了超过35个国内外港口、机场及港口城市、城市群规划战略研究项目的咨询工作。

开放升级:从保税区到自贸区

对外开放怎么升级,其实是一个非常有意思的题目,而且与我们每个人都有关联。1989年,甚至在更早的时间里,邓小平先生就已经提出要在中国内地造几个香港。它带出一个概念,我们要更开放。

开放这个词很多人误解为越自由越开放,但其实不是这样。在香港,自由是在很多其他方面的保证之下实现的。但是再开放,肯定需要自由,肯定比以前有更多的自由,这一点没有任何问题。怎么算是再开放?

首先,我们回顾过去30年,从1980年开始有特区,然后逐步地过渡到更多的城市有一些特别的权利,跟以前计划体制的时候不一样。那时每个城市上边有省,一级一级上来。而改革开放除了给经济特区一些权利,还开放了14个沿海城市,这14个沿海城市被叫做计划单列城市。也就是说,它们不向当地的省政府交税,而直接向中央交税,少了一层的税收,可以留更多的税收,使得其经济自由度也相对比较独立。这些政策导向的发展,使得这些地方虽说不一定是先富起来,但却先开放起来,和别的地方在外资和外贸方面相比,它的优势是保税区、开发区等等带来的。

设立沿海开放城市和沿海经济开放区(1984~1990)

保税区是我们初级版本的开放。顾名思义就是先不交税。保税区里,最成功的一个例子,就是天津。

名词解释:保税区——亦称保税仓库区。这是一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可以较长时间存储商品的区域。保税区能便利转口贸易,增加有关费用的收入。

天津现在是中国最大的保税区,进口汽车的地方。保税跟进口汽车有什么关系呢?其实所谓保税区,它并没有脱离海关的监管,还是在海关监管之下的一个大仓库。你进口了以后,先放在这儿,在海关的监管之下,你没有交税,也没有进中国真正的海关,我们叫境内关外。在这儿有什么事情可以做,这个就是最关键的。一个做法就是,中国的东西跟这些东西放在一起,然后再运走,这叫转口。但实际上天津这个保税区,它做的其实不是转口的东西,而是汽车进口的东西。当年中国有一个政策,如果是合资企业或者外资企业,你有一个特殊的权利,就是可以进口一部汽车,不用交税。

当时我们国内很少有什么机会出国,那我们出不了国,我们在哪儿看国外汽车呢?到天津的保税区。慢慢的这生意就做火了,现在叫平行进口。这个东西总有些人以为,是黑市,或者是灰色地带,其实不是,因为它实际上对有代理权的公司还是有很大压力的。也就是说,实际上我并不让你胡乱涨价,我进这东西很便宜,你要比我这贵呢,你就卖不出去了。

一步一步地走过来,就升级了,最大的升级版本,到现在为止就是2013年9月成立了一个上海自贸区。

这个跟保税区有什么不一样?最大不一样,就是没有海关盯着你,也就是说你进来的东西,海关它并没有报关,也并不在海关监视下。你干那些事儿跟中国无关,甚至一些在中国法律里违法的事儿。譬如说你倒的一些货,是中国政府根本不允许进来的,但是你放在关外,海关不理你,你就可以做。甚至包括你对这些东西做一些包装、加工、转运、再出口等。

名词解释:自贸区亦称自由贸易港区或者自由经济区,原则上是指在没有海关"干预"的情况下允许货物进口、制造、再出口。

自贸区开放的现实和未来

改革开放近四十年,从最初的特区、沿海开放城市,到保税区和现在最新的自贸区,中国的开放不断升级,那么在目前中国开放最前沿的阵地——“自贸区”,我们已经开放到了什么程度?国外的热门产品真的有可能,只需一两天就快递到家吗?甚至进一步设想,澳洲的活牛是不是有可能在我们的自贸区港口饲养,然后迅速进入附近的高档餐厅呢?更高水平的开放自然会切实影响到我们每个人的生活,接下来香港城市大学王缉宪教授,将继续和我们深度剖析,自贸区开放的现实和未来。

自由贸易区的概念在上海出现以后,并没有像期待的那么成功。实际上,如果我们光是做贸易,其实没有太多的意思,最重要的是我们要把它看成一个体制改革的内容,以负面清单的方式来管理。这跟我们原来的政府说了算的方式不一样。负面清单的管理方式就是黑名单。大家都知道,一上黑名单你就完了。那负面清单的意思就是说,我列一个单子,它只要不在这个负面清单上,就可以在这个区域里做。它不一定可以在别的区域里做,但是这个区,我们有一套新的法律。这套法律是跟香港很像的一套法律,只要我没有限制你,你就可以做。我们政府呢,还不停地在改,不停地在放宽,越来越多的东西可以在中国做。

我们把正面清单和负面清单一对比,就会发现,体制改革在这儿是真正的大戏,从正面清单变成负面清单,实际上是从政府决定做少数的哪些东西,变成政府放开,让企业自己去选择做哪些东西,而政府只是限制某些我们觉得特别敏感,希望外资不要轻易进入我们市场的那些东西。这是一个很重要、很彻底的转变,这是相对在自贸区建设方面比较成功的地方。

自由贸易试验区是中国顺应全球经贸发展新趋势,实行更加积极主动开放战略的一项重大举措。中国国务院目前共批准建设上海、天津、广东、福建、辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西等11个自由贸易试验区。

自贸区其实有三大功能。第一个功能,贸易功能,真正的自由贸易。这是对我们帮助极大的事情。比如说海淘,比如说从德国给你寄来需要很长时间,两个星期或者更长。那现在很多东西,比如从美国寄来,其实不是从那儿寄来的,而是从自贸区寄来。实际上是自贸区的某家公司,它知道了你可能要什么。因为它有大数据,知道早晚你要买这些东西。它有大概两个月到三个月的周转期,在这个周转期里,它知道这些东西能卖出去,它先放在自贸区里,不用上税。然后你一下单的时候,开始帮你付税,也就是说它进来的时候还没有给税,你提货的时候它替你把这税付了,明天货就到你家了,这和我们原来的海淘大相径庭。

这样的做法,我们管它叫B2B4C,就是商家到商家,然后再服务于最终消费者。这个做法也直接关系到负面清单和正面清单。前一段时间出现一个很大的问题就是,有一个正面清单,这个正面清单里头说可以卖什么东西,后来好多商家已经把货品进仓,才发现进的货品没在这正面清单上,那不就全惨了嘛,最后全销毁。也就是说当你试验的时候,政策一定会有一些调整。

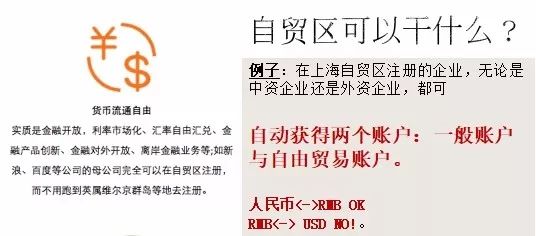

自贸区的第二个功能,是货币,货币自由流通。货币能不能流通是一个比较麻烦的事。要想让货币流通的话,要么整个全国开了,要么就开不了。举个例子,在上海的做法,譬如说我开一家公司,在全国有5个分公司,都有进出帐,都是人民币结算,但是我不能够把它们放在同一个账户里,因为大家的钱是在不同城市的账号上。我可以在自贸区开一个账户,人民币的账户,然后这个人民币账户可以连通起来,就是有一个统一的人民币的账户。

在自贸区里,实际上已经像是在国外的一个人民币账户了。我可以在这个地方流转我的人民币,甚至我可以拿人民币在境外买东西,这个已经比以前开放了。但是没有开放的是什么?我可以开一个美金账户,我们不能买卖,不能换汇,这个就是一个大问题。你最终的目的是什么?你不是希望自由吗?希望货币流通吗?但是如果你这儿一打开,不得了了对吧?这两个都允许它做的话,基本上人民币就自由的,可以兑换了。但是中国的政策还不能做这一步。

那么人民币走向市场变成国际流通的货币,其实这个做法我个人觉得不是主要的。如“一带一路”,如果越来越多的国家,当它做基础设施建设的时候,用人民币结算,那是非常大的一个人民币市场。一旦你把那个市场做起来,人民币慢慢就流通了。像亚投行就开始用人民币在做这个事情,那个步伐要比我们自贸区这个小口子大得多,而我们这个小口子开起来是非常困难。

第三个功能是营业自由。举一个很好玩的例子,很多企业想做一件事情,但这个事情可能还没落实。就是把澳洲的活牛运到广东,在广东的自贸区里养这堆活牛,然后随时让它进香港和澳门的市场,高端的餐馆,把它吃掉,也就是活肉鲜肉食材的跨境供应。因为如果从澳洲过来,要飞机飞过来很贵,时间也没那么准。但如果就在附近,你可以同时供应广东、香港、澳门几个地方,只要有地方允许你养,这事儿就成了,这个就是非常大的自由。因为你把活生生的一些牛给弄过来了,你可能是水运或者海运过来,所以它不贵。它瘦了,你再把它养肥一点儿,你就把它卖了。

如果我们真的把自贸区推向自由港,像香港这样的,我们到底还什么?到底自由港这个概念是什么?其实我们从下面这张图可以看到一共有九个方面。

首先是行政体制,第二个是投资领域,然后是监管环境,然后贸易自由、金融、赋税环境、法律制度、信息环境,最后是自然人移动的自由,也就是我们普通的人,出出入入是不是方便。

我们看这九个方面,各自下边还有很多内容。第一个,我们的自贸区已经解决了不少的问题,其中有四个方面做得不错。第一个就是行政体制,企业注册现在非常方便,外资只要没有触动黑名单就可以注册,且注册得很快,半天到一天搞定。一站式服务,政府做得非常好。第二个,投资领域,只要你没在那个负面清单上,你就可以投资,负面清单里头说百分之多少是外资,就按照那个比例,你就可以进来,也没有问题。

鼓励政策,负面清单就是一个鼓励政策嘛,也可能地方政府还有一些其他的优惠等等。这些都是我们已经做到了的。那么监管环境呢?做到了一些,还在继续改善当中。譬如过关到底有多快,需要不需要检验,怎么报关。最后是贸易自由,我们也在慢慢改进当中。

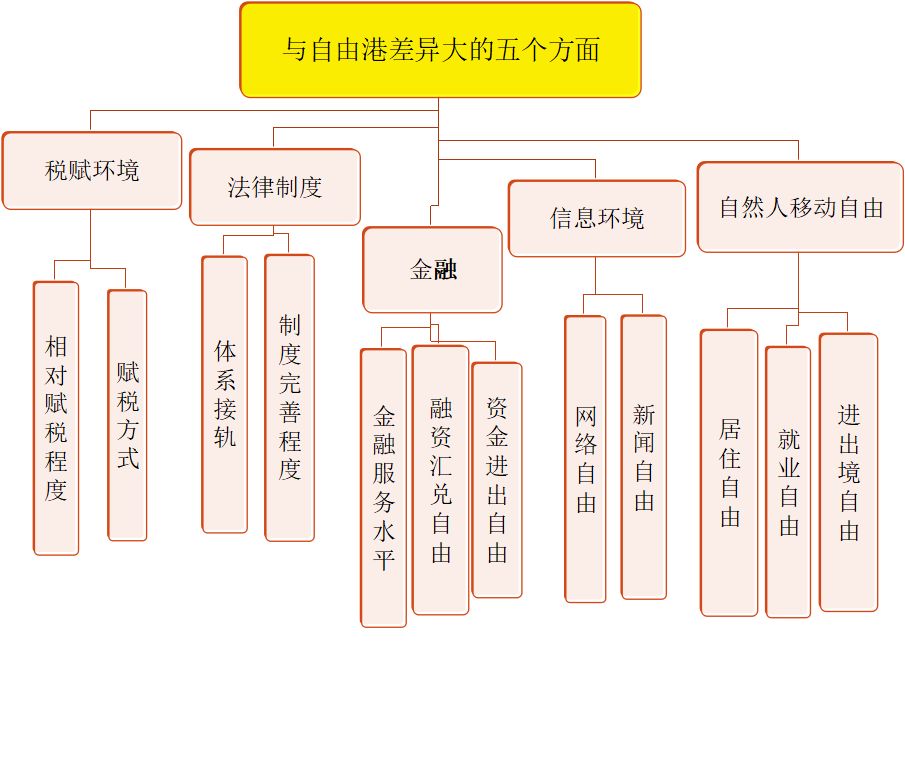

与自由港差异大的五个方面

作为中国目前开放的最前沿,自贸区的条件、环境在不少方面已经堪比国际先进水平,但为什么来自香港城市大学的王缉宪教授认为,一些自贸区还要更开放,走向自由港?中国要成为全球贸易和投资自由化、便利化的领跑者,还要在哪些方面继续深化开放?王缉宪教授继续分析。

那么做得不够,或者和香港比差异还比较大的就是剩下的那五个方面。我给大家举一个例子,法律环境和税务方面的,香港有一家店叫“阿信屋”。香港人很喜欢买日本东西,觉得日本东西靠得住,从食品到服装。这家连锁店实际上一开始是以卖零食为主的,慢慢现在也卖一些其他东西,但是主要还是日本的零食。这家公司很大一个特点,就是它进口任何东西都不需要交税。不但不交税,政府也不查它,都是进口的,进嘴的东西,怎么可以没有监管呢,怎么可以不查呢? 还有一个绝的地方,没有老百姓怀疑这个店里的东西有什么问题,他们都信这些东西真的是日本货。另外进来的时候不是通过代理商。白话叫做水货,行话叫平行进口,意思就是我没有经过代理商一层一层进来。

这个故事说明政策后边或者法律后边的一些东西。首先,法治环境。大家为什么信这个东西?是一个长期磨合的过程。就是上百年来,你一卖假货,我就告你,还有媒体监督你,只要证明有假,就没有生意。为什么没人去你那儿?自由。大家都可以卖这个东西,如果你不好好卖,你就死定了,一旦你出一件把人毒着的事情,卖了一件假货,你声誉扫地,立刻就完了。怎么定义是真的?法律上要界定,然后你要打官司,一个一个官司慢慢打起来,香港的这种法律叫做普通法,意思就是说,我的法律是根据过去发生的事情,积累起来一个一个案例,判了以后,我根据前面那个案例,凡碰到这样的事情,我就那么判,这样一种做法,上百年慢慢积累起来一大堆非常详细的法律。有了这堆法律,这些企业就会非常小心地去守法。

第二,政府不能触碰法律,政府要遵照法律办事。不是说政府今天这个政策,明天那个政策。有香港在上海自贸区投资企业的人跟我讲,我们一直有些担心不知道上海自贸区的政策会怎么变?香港这个自贸港最大的分别就在这儿。政府没有权力去改变这样的环境。

第二,政府不能触碰法律,政府要遵照法律办事。不是说政府今天这个政策,明天那个政策。有香港在上海自贸区投资企业的人跟我讲,我们一直有些担心不知道上海自贸区的政策会怎么变?香港这个自贸港最大的分别就在这儿。政府没有权力去改变这样的环境。

还有一点,就是依法执法。咱们进了WTO,我们就有很多东西都打通了,我们是其中一个成员嘛。整个规定按全世界统一的玩法去玩。既然是这样的话,我们就得按照那个游戏规则来玩,我们有没有按照那个游戏规则去做呢?在香港,如果作为每个政府相关管贸易的人,他就严格地按照这个去执行,那么人家就对你这个地方,这个自由港有信任,这非常重要,所以这个法律在这儿是管事儿的。

建设自由贸易港: 我们期待什么?

那么我们建设自由贸易港,我们期待什么?我们为什么要朝那个方向走呢?一个是金融自由,我们人民币慢慢可以走出去,可以自由兑换,但这是最难的一个题目。

另外,我觉得我们现在在发展自贸区和自由港没有太留意的一个事情,就是你开了自贸区,肯定有更大的地域是在自贸区之外的。剩下的地方怎么办?我们为什么要拉出距离来,拉出这距离到底是好还是不好,一定有负面的作用。这中间有一个权衡利弊的问题。

另外一个就是多种发展的可能性。我们这个区越做越自由,给它自由度越来越大。还有一个就是我们刚才看到,那么多省市,想要同样的政策。我们习惯了,中央政府给政策,然后我们就利用那个政策,就算我不知道那个政策是干什么的,我也觉得不要白不要,我要了再说,然后再看看我能干什么,这是非常普遍的一个心态。但这是有问题的。其实,在广州的自贸区和在成都的自贸区,它一定是干着不一样的事儿。越一样,越难成功。不一样,这事儿就成了。

总体上来说,我们相信自由度大对中国一定是有好处的。那么这个自由度的深远意义到底在哪儿呢?我觉得最重要的就是,我们的经济体越来越大了,我们的规模,我们的质量都在往上走的时候,我们必须和世界上最高端的经济体系用一种相似的规则,来玩这个贸易的游戏。在这个过程里边,我们一定会通过越来越开放的自贸区从中获益。