♪ 点击上方绿标即

可收听主播

姗姗

领读

昨天我们读到了文化大革命给杨绛和钱钟书的身心都带来了极大的伤害,他们有苦说不出,只能自己往肚里咽。

漫漫“文革”究竟什么时候才可以结束呢?“文革”结束后他们的境遇又会有怎样的改变呢?

今天的共读目标是原书的304至344页,让我们开启今天的共读吧!

纵知今日,不悔当初

杨绛和钱钟书没有被批回京,只能老老实实地在干校呆着。

一天,钱钟书路过菜园,杨绛指着窝棚说:

“给咱们这样一个棚,咱们就住下,行吗?”

钱钟书认真想了一下说:“没有书。”

杨绛认同:是的,什么物质享受都可以舍弃;但是没有书,却不好过日子。

杨绛又问:“你悔不悔当初留在国内不走?”

钱钟书说:“时光倒流,我还是照老样。”

在杨绛眼里,钱钟书向来抉择很爽快,好像未经思考的,但事后从不游移反复。而自己不免思前想后,可是两人的抉择总是相同。

既然是自己的选择,而且不是盲目的选择,到此也就死心塌地,不再妄想了。

一九七二年三月,在周恩来总理的特别关照下,杨绛和钱钟书作为这一年的第一批“老弱病残”人员,离开干校,回到了阔别两年的北京。

拨开云雾见月明

一九七六年的十月,长达十年之久的文革内乱终于结束了!

从此,中国将拨云见日,迎来知识的春天!原来套在广大知识分子身上的禁锢,已被碾为齑粉。

杨绛和钱钟书,也于一九七七年上半年结束了“流亡生涯”,迁居至国务院宿舍——三里河南沙沟寓所,新居宽敞明亮。

说起这新居,还是钱钟书的老同事胡乔木关照的结果。

杨绛记得,当年的一月间,忽有人找她到学部办公处去。

当时有个办事人员就交给她一串钥匙,叫她去看房子,并对杨绛说:

“如果有人问为什么给你分配的是高级寓所,你就说因为你住办公室。”

杨绛内心充满疑惑,心想:住办公室已经住了两年半,到底是谁给我们这么好的待遇,让我们搬到这高级寓所来呢?

住了新房,杨绛和钱钟书颇费思量。他们连猜了几个人,又觉得不可能。

杨绛他们首先想到了何其芳,何其芳也是从领导变成朋友的。

有一天,何其芳带着夫人牟决鸣同来看他们的新居,万分感慨地说:

“洗墩布的小间实在太棒了,我也希望有这样的一套这样的房子。”

显然,房子不是何其芳给分配的。

那么究竟是谁呢,杨绛夫妇百思不得其解。

十月间,钱钟书的同事胡乔木造访,终于揭开了那位分房子的神秘人物的面纱。

胡乔木这次是偶来夜谈,看到钱宅大门口堵着一张床,思考了一会儿,转过头去问钱钟书他们:“房子是否够住?”

杨绛夫妇恍然大悟,原来胡乔木就是关照他们的“好心人”。

“始愿不及此。”这就是杨绛他们谢乔木的话了。

著译巅峰

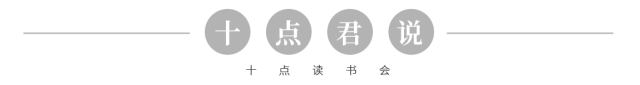

“文革归来”的杨绛,除了继续文学研究和翻译之外,还创作了大量散文、小说,迈上了又一个著译巅峰。

“文革”中杨绛心爱的《堂吉诃德》译稿几经周折,终于“珠还”,这耽搁的数年反倒成了它的“冷却期”。在《堂吉诃德》无人问津的这段时间里,杨绛对它的翻译有了更多的思考。

“冷却”后的《堂吉诃德》得到了更好的呈现,得到了译者杨绛的更多心思。

五七干校回来之后,杨绛不满意旧译,又在原来的基础上从头译起,提高了“翻译度”,最后经过“点繁”,终于将七十多万字的小说译竣。

《堂吉诃德》译本的问世,填补了我国西班牙语文学翻译的一个空白,立即受到了西班牙方面的高度评价,西班牙国王胡安·卡洛斯一世亲自向杨绛颁奖。

这是我国翻译界少有的殊荣,译者当之无愧。

有人说翻译是无趣的,但杨绛却认为翻译是乐趣无穷的,《堂吉诃德》的翻译也“闹”出过不少有趣的事呢。

从事外国文学编辑的林一安先生,批评杨绛在该书中把西班牙成语“de peloenpecho”译为“胸上长毛”是望文生义的败笔。

杨绛看到后,并没有生气,她自己认为:

“‘胸上长毛’,是男子汉的具体形象,按字面直译而又不失原意,而在主人公桑丘的嘴里,会显得更成熟,更自然,也更合适。”

“胸上长毛“的译法究竟是败笔还是妙笔,表面上是一句西文成语不同译法之争,但从中却涉及到如何评判文学翻译的优劣标准,如何看待名家译作可能存在的“误译”。

正是这些译界多年来争议的话题,引发了更多的人对这场争论的关注。

虽然最后还是没有评判出究竟是败笔还是妙笔,但杨绛对这个结果还是喜闻乐见的,她觉得:

终于有更多的译者关注到翻译精准度的问题了,不正意味着译者们的进步吗?

笔耕不缀

在粉碎“四人帮”以来的新时期里,杨绛除了翻译以外,还积极从事文学创作、理论研究等多项工作,取得了令世人瞩目的累累成果。

杨绛淡淡的怀旧情绪,在她的散文创作中尤为明显,因而她的作品不但具有很深的文学价值,同时还具史料价值。

其中最具代表性的大概就是《干校六记》和《孟婆茶》了吧。

《干校六记》让我们随着杨绛的记忆走进她和钱钟书当年的学部干校,那意境如“白头宫女在,闲坐说玄宗”般的沧桑,让人犹如置身冬日夕阳。

没有激烈的情绪,只是平实的叙述,但我们透过这些平实淡泊的叙述,分明可以感受到杨绛对那扭曲人性的时代所产生的荒谬的抵制、对邪恶的抗争。

《干校六记》中几场送别的场面,颇能反映平和背后的不满和无奈。

书中记录了杨绛夫妇送第一批同事回京的情景:

“回京的人动身那天,我们清早都跑到广场那里去欢送。客里送人归,情怀另是一般。”

“我望着一辆辆大卡车载着人和行李开走,忽然女伴把我胳膊一扯说:‘走,咱们回去!’我最后回头望了一眼那回京的人群,就跟她走回了宿舍。

还有一次是写钱氏夫妇作为第二批回京的人员,留下者送别他们的情景:

“据说,希望的事,迟早会实现,但实现的希望,总是变了味了。

人家同我去年一样,也还要继续在干校呆着,但比我一年前送人回京的心情慷慨多了。”

“而看到不在这次名单上的老弱病残,又使我愧汗。但不论多么愧汗感激,都不能压减私心的欢喜。”

“这使我明白:改造十多年,再加干校两年,且别说人人在企求的进步我没有取得,就连自己这份私心,也没有减少些。我还是依然故我。”

所有这些写送别的文字怨而不怒、哀而不伤,尽管杨绛的笔调格外的简净冷峻,但正因为如此,更让我们深深地感受出文字之间渗透的无奈与惆怅。

大音希声,不事渲染,但这却是极其有力的抗争。

推迟喝下“孟婆茶”

推迟喝下“孟婆茶”

杨绛的《孟婆茶》虽是平淡,但却使人清醒。

杨绛总感叹道:“喝它一杯孟婆茶,一了百了。”

虽然语言不平与无奈,其实也是实话。任是何人,到头来总不免要饮一杯孟婆茶。

只是,杨绛想推迟喝此茶,这世界山晏河清,她还有许多事要做,不过她老之将至,不免浮想联翩:

我登上一列露天的火车,但不是车,看起来像是一条自动化的传送带,很长很长,满载乘客,在云海里驰行。

我随着队伍上去的时候,随手领到一个对号入座的牌子,可是牌子上的字码几经擦改,看不清楚了。

我按着模糊的号码前后找去,都没有找到我的位子。

一个管事员就来问我是不是“尾巴”上的,“尾巴”上是没有定座的。可是我手里却拿着个座位牌,按理说是应该有我的位子的。于是,管事员说他要去查对簿子。

另一个管事员说,算了,一会儿就到了。他们在传送带放下一只凳子,请我坐下。

我悄悄向一个穿黑色制服的请教:“我们是在什么地方。”

他笑说:“老太太翻了一个大跟头,还没清醒呢!这是西方路上。”

他向后指点说:“那边是红尘世界,咱们正往西去。”

说罢也喊“往前看!往前看!”因为好些乘客频频回头,频频拭泪。

我又问:“咱们是往哪里去呀?”

他不理睬,只用扩音器向乘客广播:“乘客们做好准备,前一站是孟婆站;孟婆店快到了,请做好准备。”

前前后后传来议论纷纷。

“哦,上孟婆店喝茶去!”

“孟婆茶可喝不得呀!喝一杯,什么事可都忘得一干二净了。”

杨绛历经风风雨雨,道路坎坷,但她并不想立刻就上孟婆店,到西方的极乐世界去。

她说:“我夹带着好些私货呢,得及早清理。”

从八十年代起,杨绛清理了自己脑子里多年的生活往事和经历,写下了诸多美文。

-【结语】-

杨绛和钱钟书终于熬过了漫漫十年“文革”风暴,迎来了知识分子的春天。在这春天里,杨绛创作和翻译出了许多脍炙人口的作品。

漫长的改造岁月给了杨绛诸多的回忆和经历,那么她会根据这些宝贵的往事创作出怎样的作品呢?

“文革”岁月又给了杨绛什么样的灵感和启发呢?

让我们一起期待明天的共读吧!

-【今日话题】-

杨绛对文学的喜爱,让她在文学学领域取得了卓越的成就,创造了一个又一个的巅峰。

诚然,兴趣与爱好是最好的老师,那么你的兴趣是什么呢?

你为了你的兴趣投入了多少又获得了多少回报呢?欢迎你在留言区与我们一起分享。

如果你喜欢今天的故事,欢迎转发给你的好友或分享到朋友圈。阅读好书,共同成长,相遇十点,读你每天!我们明天见,晚安!