最难以落笔的文章

以往都是不太情愿去写些总结类的东西,主要是一个觉得比较懒,二是觉得价值不大。但是今年却有强烈的冲动需要将过去的一年都记录总结下来,不知道是不是因为一年来的变化比过去好几年都大呢,还是心态成熟的缘故。可是思绪太多,却是从去年12月一致构思到现在才提笔。同时还在等待“靴子”落地,也就觉得提前写没有太大的意义。不过最终的“靴子”终于落地了,所以才正式提起笔来(应该说在正式开始敲键盘)。后面的内容比较“凌乱”,并不是纯技术干货,有技术,有”soft skill”类,有对于管理的理解等等。如果是期待某种技术总结,请绕道了。

Saturn

,一个是小规模试运行的容器化系统。除了得益于开源的组件,我们能快速构建我们的产品,不断的迭代推陈出新。更得益于鲍总的

“体系”

的理念,让我不再局促在某个产品,某个部门的范畴考虑产品应有的核心价值,而是融合体系中各个产品,将自己的产品的核心价值放大,并让各个产品同时受益并乐于配合。另外一个就是

“布局”

了。在一个大的公司,特别像唯品会这样的几千技术人的体量的公司,想将一个产品推动到公司层面让所有的技术团队接受并乐于使用,并不是一件容易的事。因为技术人总有觉得自己是最牛x的,或是总有喜新厌旧的心里,总希望做/用最新的技术,然而这样却给公司带来资源的浪费和团队的矛盾与冲突。所以所在的平台架构部,就是希望将统一的技术体系集中力量实现与优化,降低成本与门槛。但是不同的团队能那么容易接受么?特别是需要推翻各自为政的某些类似的已有产品。这就需要很好的

“布局”

了。主要体现在如下几个方面:

-

高层推动:高层与高层间的互动很重要,中国这样的文化体系下(外企另谈),这个如果是高层间的协议/妥协,则事情将会有个很好的契机。

-

样板工程:就像“Show me the code”一样,需要说服大家使用,必须要有样板示例,以真实数据说话。但是谁愿意成为你第一个小白鼠呢?这里考验是大家工作中人与人交互间的点点滴滴了。抓住对方的核心需求点,提供足够的支撑,并通过相互间建立的信任来达成这个目标。不然你总会遇到这个困境“是否已经有别的业务团队用过了?”

-

明星效应:这个是人员布局。当你的团队有技术“大神”的时候,很多时候事情也会相对容易推进,这个通常是我和团队成员说的“Technical Leadship”。因为大家都会对“大神”有一种莫名的依赖。因为如果“大神”都解决不了,这个问题就不是我的问题了。正是因为这种“有人背锅”的心里,大家会对“大神”有足够的信任度。那么事情也就好办了。如果没有“大神”怎么办?那么团队的leader就需要去培养一个“大神”,这个“大神”可以是自己,也可以是别人。幸运的是,我们团队中有还几个“神”一样存在的人,因为他们都是最晚吃饭的。

-

打广告:这个意思就是需要潜意思去“Sell”自己的产品,特别是当遇到方案讨论的时候,需要深度思考与自己产品的关联性,是否能有切入点。另外就是多多分享,无论内外。互联网公司都会有自己的“大学”/“学院”类的组织,通过她们来组织定期的技术分享,将产品“卖”出去。另外也可以参加对外的技术沙龙演讲,则可以反向影响公司的技术导向。对外分享还有个好处是,组织者会去帮你打广告,比你在内部自己打广告有力的多,因为总有“外来的和尚会念经”的思维,产品用的人自然就多了。

-

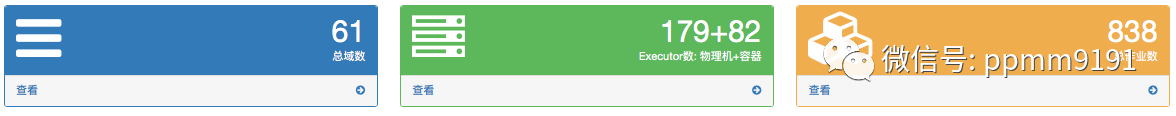

数字化:如果已经有几个成功的样板工程了,那么将其通过某种手段(如Dashboard)的方式展示出来,让更多的团队看到,自然使用的信心就增强不少,那么后续就会有更多的团队会去使用,而不是在问有没有用过的问题,他们就会自主的去接入和使用了,那么产品后续的推广就轻松很多了。如我们内部的Saturn的dashboard的使用统计,这样别的团队看见就不会有过多的质疑了:

Saturn Dashboard

-

-

-

Saturn

(https://github.coom/vipshop/Saturn)开源了。并且是唯品会成立8年来,第一个开源产品。这里不得不提一下我们团队中的成员:架构师

薛珂

、开发

黄国钦

、

何小鹏

、

杨镌颖

以及测试

郭小波

和

李晓娟

。正是他们的努力才有了Saturn的开源。

Saturn Team