原本不很想评论自己经手的展览,不过成都自然博物馆这两个厅,想来想去还是觉得可以分享分享,可能有自夸之嫌,不过也无所谓了,有好东西分享一下。

成都自然博物馆的底子是原来成都理工大学博物馆,这是一个我

很早就关注

的博物馆,甚至没入行的时候就关注了,当年高考还想报这里来着。这次本来是希望做最感兴趣的恐龙厅,然而最后我们中标的是生命探源厅和缤纷生命厅,讲古生物演化和现生生物多样性的。其实这两个厅也不错,更有大展身手的空间。

今天主要说说

生命探源厅

,这个厅的展品很多都是学校已有的,很丰富,而且有些

特色

,另外我们设计上也搞了些

突破

,做出了些不一样的东西,当然好坏自有人评说吧。

这个厅的基本故事就是生命的演化,一个也比较受欢迎的主题,一般自然博物馆的标配。这类展览设计上看着容易实际上很有难度,要考虑的东西非常之多。最大的问题就是“千馆一面”的概率极高,其他的还有故事时间跨度大,内容庞杂,不容易提炼亮点,或者重点太多冲淡故事性,前半部分的无脊椎动物化石多且小,后半部分爬行类哺乳类又有很多巨大的,对形式的创意会形成挑战等等,因此当初策划和设计阶段还是很费脑细胞的。

经过多轮头脑风暴后,我们倒是找了些突破点。一个是布局上最开始就沿着

辐射状自由动线和岛台状布局

这个思路来的。另一个是在形式设计上玩了点儿新花样。

首先说布局设计。其实我们整个工作都在上述两个原则基础上完成的,只是后期根据空间和甲方要求有不少改动,直到最后给展厅加了个中央的集散区,能看大型投影视频又能休息,还能跟展区关联,动线也挺自由,想看哪就可以直接从小门过去,投影视频内容也都和相应展区对应,算是个指示。整个展厅线索还是大概的时间线,但留出这些小门让观众参观自由一些还是有必要的,无论从观众需求还是安全疏散来讲。展览要有故事线,但观众参观的时候并不会特别在意,他们更多是看自己有兴趣的内容。真要再把路线框死了会招人烦。

在深化和实施工作里,这观众的心理、生理需求,在整个的设计过程中也要好好考虑的。

可以休息看影片,也可以直接到自己感兴趣的分主题曲里参观玩耍

其次是在空间氛围设计上整的新活儿。这次甲方和专家普遍都比较不喜欢那种暗调、神秘还有点儿凄凉的常见古生物设计空间,因此都建议我们突破突破,于是我们就用了目前国内较少使用的

亮色

风格,给古生物故事增加点儿

活力

,就像专家老师指导的那样,

古生物活着的时候是也是生机勃勃的,得弄出那种有生气的感觉。

如此一来亮色调加巨幅的顶部长卷绘画营造氛围,再加上听专业人士强调过要凸显环境变化和生物适应的关系,就照这个思路做下去的。这里要自夸一下,开馆后这个口碑貌似不错,而且据说我们选的颜色和老馆展陈的颜色是一样的,很多学校的老师领导还有亲切感。

不得不说的是,

外国的成熟的博物馆设计模式我们确实得好好学学

。这次我们在视觉传达上很系统地借鉴了日本东京国立科学馆和福井恐龙博物馆的创意思路,注意是

思路,不是照搬成品

。尤其重在学习人家怎么组合展品和辅助展项,怎么传递展品的信息。不过这方面我们还有很多路要走啊,思维意识能先跟上就挺好。

可以看到展台周围信息带的设计十分周详,图文讲解的是常识性内容、触摸屏查询里面是结合科研成果讲解的深度内容和复原影像,同时还根据一般人对这两种恐龙关注的重点设计的尾巴骨触摸互动(右侧)。

没有互动的信息带,内容清晰可见,且不影响观看展品。这类图文设计看似不起眼,但实际上少了它们绝对不行,观众看得最多的就是信息带。

没有互动的信息带,内容清晰可见,且不影响观看展品。这类图文设计看似不起眼,但实际上少了它们绝对不行,观众看得最多的就是信息带。

空间效果上看还是不错的,但其实细节还未得其精妙。在怎么提升空间的信息传播这方面,我们还是得加强啊,这是个基本功。

色调和版式设计呢主要是以对欧美的一些展馆现学现用,有些是老板去美国亲自拍回来的,有些是我们找到德国、瑞士、比利时、芬兰的一些小馆去借鉴。但要学的是人家的思路,而不是机械地把人家方案照搬。就像下围棋,要学的是布局、棋路的规律,而不是仅仅为了好看而乱码棋子,或者把一个现成的棋局再下一遍。

空间效果上看还是不错的,但其实细节还未得其精妙。在怎么提升空间的信息传播这方面,我们还是得加强啊,这是个基本功。

色调和版式设计呢主要是以对欧美的一些展馆现学现用,有些是老板去美国亲自拍回来的,有些是我们找到德国、瑞士、比利时、芬兰的一些小馆去借鉴。但要学的是人家的思路,而不是机械地把人家方案照搬。就像下围棋,要学的是布局、棋路的规律,而不是仅仅为了好看而乱码棋子,或者把一个现成的棋局再下一遍。

史密森尼博物馆中的古生物展陈

史密森尼博物馆中的古生物展陈

亮色调大面积应用,自我感觉这次尝试挺良好的

话说回来,馆里是有不少

有特色或者有故事的展品

,甚至有一些是成都理工的重要成果或者校友捐赠的精品,比如鱼粪化石,保存完好的大竹重庆鱼,筠连第四纪哺乳动物化石,怀孕的鱼龙化石。麦地坪生物化石等。展品够丰富是好事,这让一个博物馆就好做的多,本来博物馆就应该关注展品,以物叙事,这么多东西其实很利于设计和实施的。

怀孕的鱼龙,校友捐赠

我们倒是从设计一开始就时刻注意了,一切设计从展品出发考虑问题,一切以“帮展品讲出故事”这个目的进行,去掉一切花里胡哨,既不中看也不中用的“创意”,首要目的就是

引导观众舒适地看展品

。缺展品的主题区域再补充些场景、模型、影片一类的辅助手段。这样一来,从成都理工大学老师那里了解了不少展品背后的故事,尤其是和学校里有过突出贡献的老教师们有密切联系的展品,把展品和这些人的故事关联起来,用尽量简单的办法把故事讲出来,比如弄个重点说明牌,或者配个视频讲解啥的,吸引人们过来看,这有”有故事的老化石“。

怀孕的鱼龙,校友捐赠

我们倒是从设计一开始就时刻注意了,一切设计从展品出发考虑问题,一切以“帮展品讲出故事”这个目的进行,去掉一切花里胡哨,既不中看也不中用的“创意”,首要目的就是

引导观众舒适地看展品

。缺展品的主题区域再补充些场景、模型、影片一类的辅助手段。这样一来,从成都理工大学老师那里了解了不少展品背后的故事,尤其是和学校里有过突出贡献的老教师们有密切联系的展品,把展品和这些人的故事关联起来,用尽量简单的办法把故事讲出来,比如弄个重点说明牌,或者配个视频讲解啥的,吸引人们过来看,这有”有故事的老化石“。

馆藏爬行动物化石集锦

馆藏爬行动物化石集锦

筠连第四纪哺乳动物化石

筠连第四纪哺乳动物化石

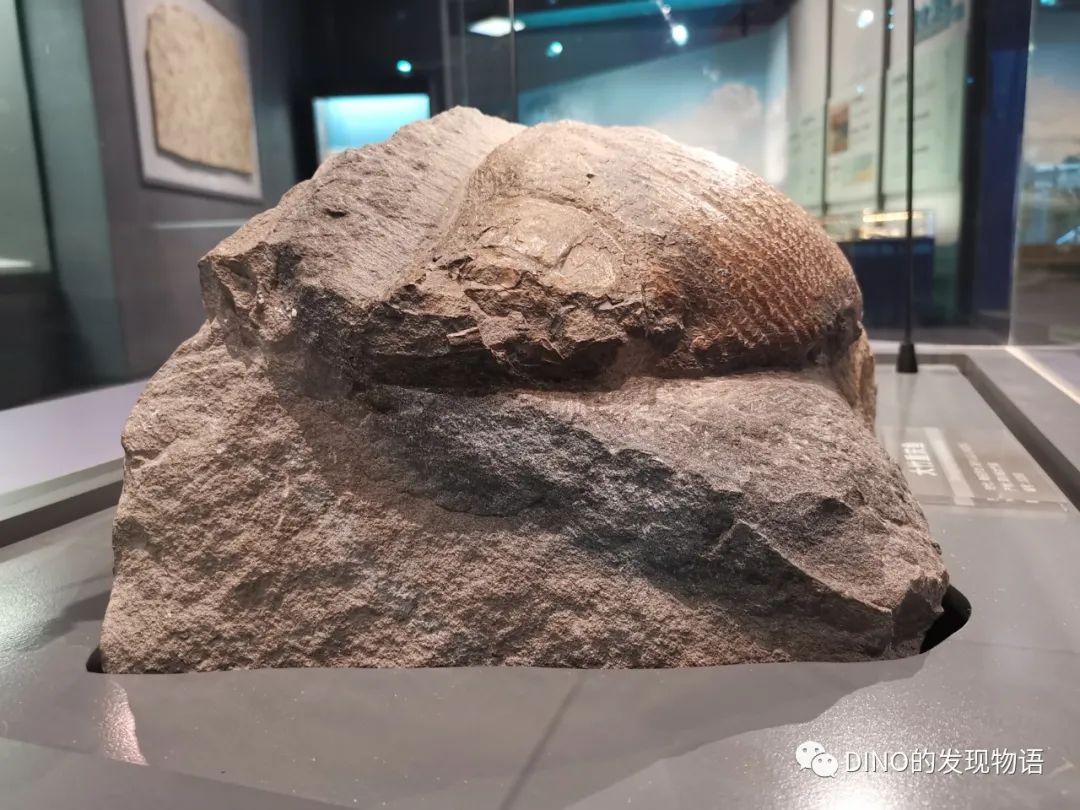

说到展品,成都自然博物馆有三个镇馆之宝,我们这个厅里的是大竹重庆鱼,一条立体的鱼化石,看这个化石有点儿像石头上烤活鱼那种感觉,鳞片,鳍都很清楚,栩栩如生。侧面看这鱼身子是有厚度的呢,不是被压扁的骨头。

镇馆之宝-大竹重庆鱼,还能看出鱼的体型

这个镇馆之宝的展陈设计,在早期方案里,也用过一些所谓的创意造型,但从信息传播的角度来说,过度的创意都毫无用处,而且不符合科学事实,因此全部摒弃,采用了“简单粗暴”的设计——360度展柜。本质上就是弱化设计,突出展品,一方面是让观众能够该看的角度都看清楚,另一个就是让观众看它的时候尽量把视觉上干扰减少到最低。就像下面的图一样。但说真的,我们总觉得其实还能再好些,只不过目前看在现场观众反响还可以,所以就这样吧。

镇馆之宝-大竹重庆鱼,还能看出鱼的体型

这个镇馆之宝的展陈设计,在早期方案里,也用过一些所谓的创意造型,但从信息传播的角度来说,过度的创意都毫无用处,而且不符合科学事实,因此全部摒弃,采用了“简单粗暴”的设计——360度展柜。本质上就是弱化设计,突出展品,一方面是让观众能够该看的角度都看清楚,另一个就是让观众看它的时候尽量把视觉上干扰减少到最低。就像下面的图一样。但说真的,我们总觉得其实还能再好些,只不过目前看在现场观众反响还可以,所以就这样吧。

再有想说的就是这类展厅得抠细节,之前专门还写了篇论文讲这个,还评了个中级职称。其中场景的设计与实施我们都十分注意景观呈现的故事跟化石的对应关系。比如寒武纪场景,全国可能都做个澄江动物群,有个奇虾、三叶虫、昆明鱼这些典型物种,物种大差不差,故事也都类似,那个年代动物普遍偏小,动物的摆放其实也没有什么花样,所以我们就把功夫花在了细节上,最重要的就是爬痕的还原。正好这个场景附近有个三叶虫爬痕的化石(痕迹化石的重要性就是它能让人知道古生物是怎么活着的),因此就以它为蓝本在景观中复原了三叶虫的爬痕,有痕迹的动物场景,至少能看着生动一些。

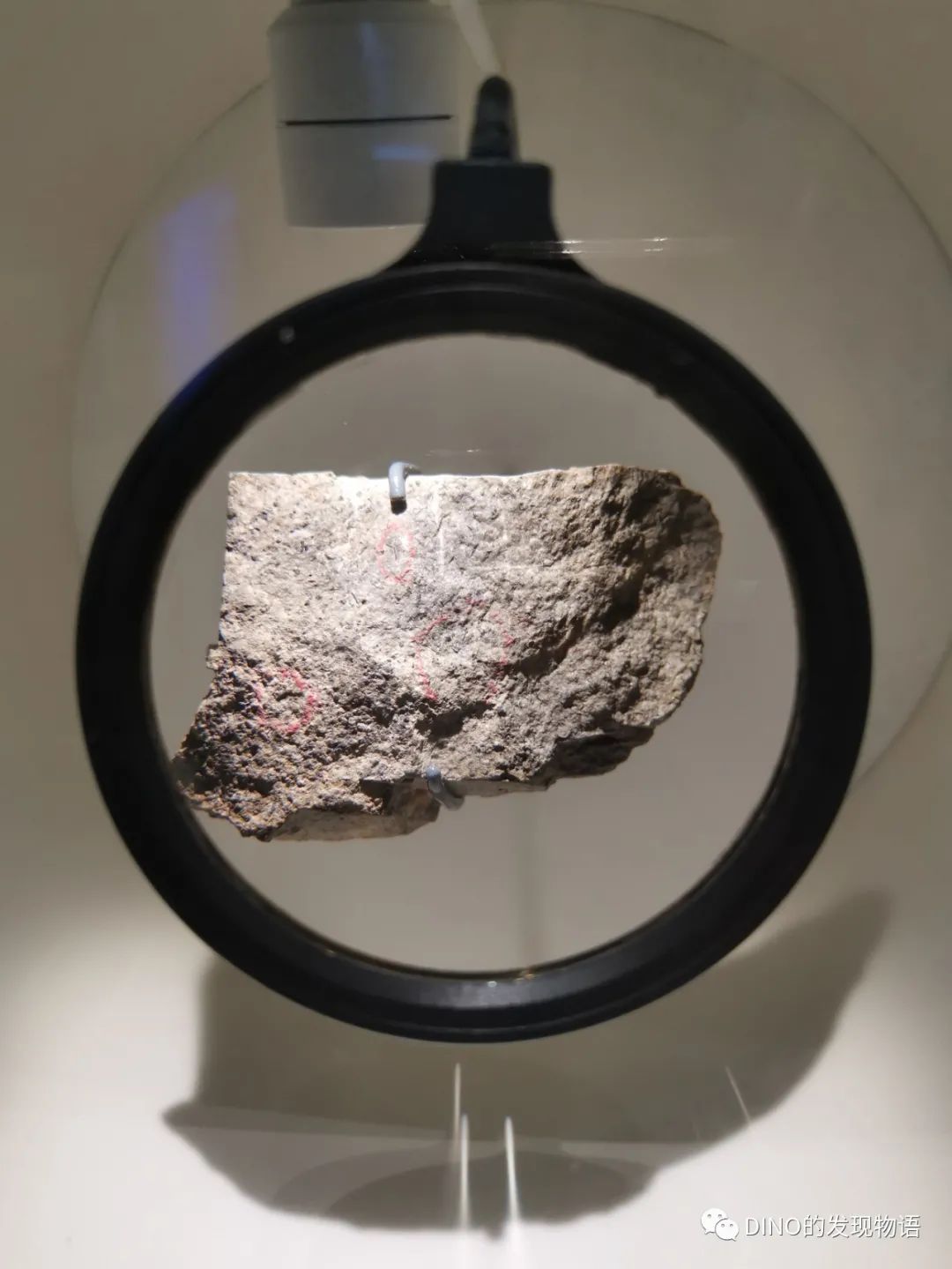

专家帮助给化石做的标记,为了让观众能更好地认出它们

专家帮助给化石做的标记,为了让观众能更好地认出它们

寒武纪场景里的三叶虫爬痕还原

寒武纪场景里的三叶虫爬痕还原

去

麦地坪现场,实地翻制的地质模型

当然因为空间原因,信息挖掘工作的深度,以及展品的特点(主要是体型极大或极小的展品)等原因,在这里还是留了不少遗憾。比如中生代海洋爬行动物有一具十多米的鱼龙化石,超级大,整个主题区的空间设计必须优先考虑它的展示,因此,这里牺牲了一些其他化石的空间,导致了一些化石展出时叙事性打了些折扣;有一些展品在去年或今年有了新的发现成果,但已经来不及应用在展厅了,这类遗憾更多,科学在发展没办法啊,博物馆也不是只要什么新东西就拿来赶紧上的。不过这个行业么,每个项目复盘的时候总有遗憾,每次都想下个项目弥补一下,但又会有新的遗憾。或许我们这行就要面对这个吧。遗憾可能无法避免,但每个项目,还是得全力以赴避免遗憾。我们的人生很难像梅西那样成为翘楚且没有遗憾吧。

去

麦地坪现场,实地翻制的地质模型

当然因为空间原因,信息挖掘工作的深度,以及展品的特点(主要是体型极大或极小的展品)等原因,在这里还是留了不少遗憾。比如中生代海洋爬行动物有一具十多米的鱼龙化石,超级大,整个主题区的空间设计必须优先考虑它的展示,因此,这里牺牲了一些其他化石的空间,导致了一些化石展出时叙事性打了些折扣;有一些展品在去年或今年有了新的发现成果,但已经来不及应用在展厅了,这类遗憾更多,科学在发展没办法啊,博物馆也不是只要什么新东西就拿来赶紧上的。不过这个行业么,每个项目复盘的时候总有遗憾,每次都想下个项目弥补一下,但又会有新的遗憾。或许我们这行就要面对这个吧。遗憾可能无法避免,但每个项目,还是得全力以赴避免遗憾。我们的人生很难像梅西那样成为翘楚且没有遗憾吧。

这个顶上原本想放一只翼龙的骨架或者复原模型,但被否了,不过直到现在还是认为这里应该放个东西不会太单调还能丰富展区的故事。

成都自然博物馆的顺利完成,对我自己来说也算是圆了个小心愿,关注了二十多年的博物馆能亲手做个新的展览,还是不错的。再次感谢一下所有指导过和做过的人们。项目完成就一切归零了,继续学习,多弄些好作品让大家有地方学知识的同时,也能有乐呵乐呵休息休息。

这个顶上原本想放一只翼龙的骨架或者复原模型,但被否了,不过直到现在还是认为这里应该放个东西不会太单调还能丰富展区的故事。

成都自然博物馆的顺利完成,对我自己来说也算是圆了个小心愿,关注了二十多年的博物馆能亲手做个新的展览,还是不错的。再次感谢一下所有指导过和做过的人们。项目完成就一切归零了,继续学习,多弄些好作品让大家有地方学知识的同时,也能有乐呵乐呵休息休息。

对于这个设计,您有什么感想

欢迎点赞留言!