“规矩”这个词,在航空公司的安全管理中已经很少被使用了。现在我们更习惯使用法规、规章、运行标准、手册、SOP

等更为清晰的概念。

相较之下,规矩更像是过去手艺人恪守的那种口口相传的

“行规”。严格,但不成文;繁琐,却精于细节。

在中国民航的发展历程中,相当长一段时间内,

“守规矩”是安全管理的极其重要的途径。

前几天读了一本很有意思的书,叫《逝去的武林》。心有所感,于是写了这篇鸡汤文。

本文所录,没有什么学术价值,权做一个

“史海钩沉”,博读者一笑罢了。

来,一起干了这碗毒鸡汤。

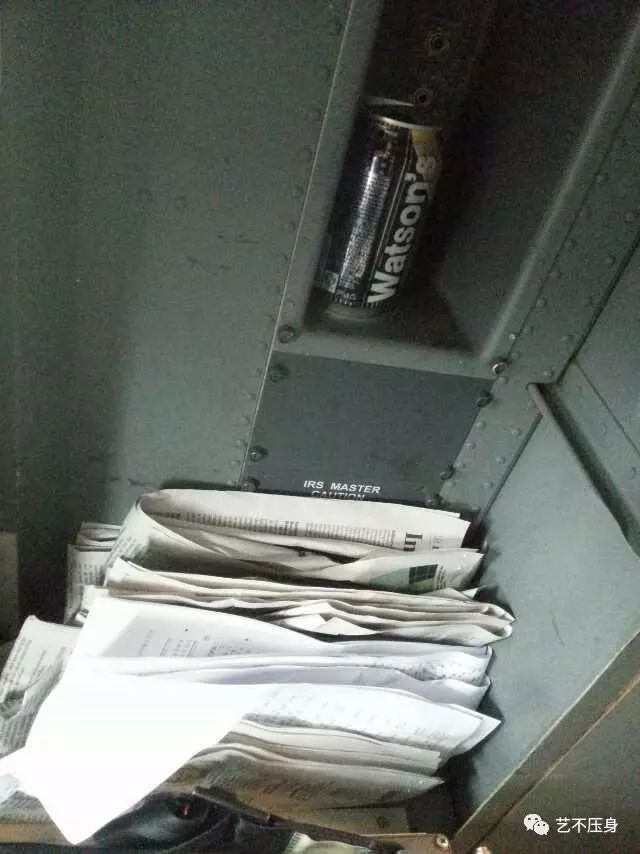

(一)清洁驾驶舱

前几天早班。

航前准备的时候,

R

航机务进驾驶舱来找我。

“机长,向您报告一下昨晚航后工作。左外主轮磨损到限更换。

EEC

故障代码检测正常后消除。驾驶舱深度清洁。销子、管套已经收好。请您清点签字。”

当时感动得我眼泪都快下来了。

太专业了,太贴心了,简直是受宠若惊。我在C航十几年也没享受过这个待遇。

我们知道驾驶舱内遍布各种开关、手柄、按钮、警告灯等。这些设备的缝隙很容易积累灰尘。

这些位置必须由专业人士清洁。你找个清洁队的大婶进来,根本不敢下手。

按照正常的维护程序,

“驾驶舱深度清洁”应当由机务在航后或定检的时候完成。

但是平常看到驾驶舱比较脏了,机组也会主动擦抹一下。毕竟这是大家共同的工作环境。

在我当副驾驶的年代,航前是必须要清洁驾驶舱的。

驾驶盘、油门、减速板、襟翼、滑行手轮等等,全部用半干的毛巾擦拭。前风挡先用湿毛巾擦除泥土、虫胶,再用干纸巾擦净水渍。

当然,还有一个地方必须要擦

——EEC

(

PMC

)的透明护盖。几个礼拜不擦就会被烟油子糊死,看不到里面的指示。

离机的时候,机组也会简单清理驾驶舱。

耳机、手麦、检查单、手册等等恢复原位,枕头、毛毯、垃圾之类的全部清出驾驶舱。

说到这里,我敢肯定,所有C航飞行员的脑海中必然浮现出同一个名字

——“TJ分公司”。

在驾驶舱清洁的问题上,TJ分公司奉行一套截然不同的理念。

“驾驶舱清洁是机务的活儿,那就必须让机务来干。如果我们替他们清洁干净,那就会把机务惯坏。”

更可怕的是TJ分公司的人还爱嗑瓜子儿(幸好航食不配德州扒鸡)。

接惯了TJ分公司交班的飞机,春运期间最脏的绿皮硬板儿车厢我都挤得进去。

当然,从道理上讲,TJ分公司的做法并不违反规定(驾驶舱禁烟也只是近几年的事儿)。

身为同行,我们只是很好奇。

坐在垃圾堆上开飞机,自己不难受吗?

(二)反手扣安全带

驾驶舱座椅的安全带由两根肩带和三根裆带组成。

在三根裆带中,中间一根较短,通常不会垂到地面。

左右两根裆带很长。如果拖在地上,有时会卡在座椅滑轨里面,而且下一个机组捡起来佩戴时,会把裤子蹭脏。

按照过去的

“规矩”,下座的机组应当反手把两侧的裆带插好,留在座椅上。

现在已经很少看到这样做的人了。大部分机组下座的时候,都是

“咚咚”两响,扔在地上走人。

(三)不穿敞口衣服上座

着陆阶段必须保持对前推力手柄和反推手柄位置的意识。不正确的座椅位置以及长袖衣服都可能无意中使前推力手柄前移,妨碍反推手柄的移动。

——《

B737

机组训练手册》

我敢打赌,甚至敢赌

10

块钱。

国内所有航空公司的宣传片中,一定有下面这个情节。

机长穿着制服外套,戴着大沿帽坐在左座,霸气十足的推一把油门。

镜头推近,机长袖子上金灿灿的“四道杠”跟油门杆同框,虚化的背景中各种仪表闪烁斑斓。

最让人毛骨悚然的是某国产空难大片。准备迫降前,机长还专程下座,配着庄严

BGM

穿好制服外套,戴上大沿帽。

看着

“英雄机长”以慢动作甩开外套披上身,再给一个冷峻的面部特写。我当时真怕他突然叼上一根牙签,说“梭哈”。

反观最近十分热门的电影《萨利机长》。机组二人都是把外套脱掉才上座的。

国外影视作品拍什么像什么,真不是盖的。

我刚参加飞行的时候,机长教的第一件事儿,就是不许穿敞袖口衣服上座。原因很简单,防止钩挂到电门或手柄。

也确实出现过机组伸手放轮,袖子把一个油门勾到最前的意外情况。

飞行员上座的时候,长袖上衣的袖口和下摆都必须是收紧的。

B737

飞机有两个巨大的通风口,对着正副驾驶的腰吹风。笔者通常会在箱子里放一件三紧服,以备不时之需。

(四)液体泼溅保护

前几天跟外籍机长飞航班。

“三号”(头等舱乘务员)给老外送进来一杯茶水。

老外连连摆手说

“NO”。

然后老外面向外侧转身,把自己拧成一根儿麻花,回头微笑道:“@#

¥

%&*

¥

#@

×

”。

“三号”大汗,一脸懵B

向我求助:“老头介丝要噶哈?”

“咳咳,年轻人,你不懂......”

驾驶舱内有很多敏感的电子设备。如果液体泼溅其上,可能导致设备短路损坏。

在一个国际航班上,曾经发生过这样的事情。

机长要了一听可乐。观察员递到中央操作台上方的时候,可乐突然象喷泉一样爆了。

等他们把水擦干后,发现两部应答机都不工作了。事后猜想,这听可乐在配餐的过程中很可能被摔过。

按照

“规矩”:

机组的茶杯必须有能够拧

/

扣紧的盖子。

听装碳酸饮料必须在外面打开,上面扣一个纸杯再送进驾驶舱。

向机组递水,必须避开中央操作台,由靠窗一侧送入。

至于杯托尺寸,不同机型

/

选型间各有差异。

在选购茶杯时,可以参照听装可乐的直径。杯子只要不超过易拉罐粗细,就一定能放入驾驶舱杯托。

(五)驾驶舱值守

双人制机组,飞行员离开驾驶舱之前,应当先找一位安全员或乘务员进入驾驶舱协助值守。

三人制机组,观察员应当主动上座代替离开的机组。

如果驾驶舱只有一个人值守,应当戴好氧气面罩。

当机组返回驾驶舱后,上下座飞行员应当对值守期间管制频率、飞行指令,以及飞行参数的调整等事项进行交接。

在巡航阶段,乘务组每

30

分钟会与驾驶舱进行一次联系,以确定飞行机组意识清醒。

乘务组通常会使用较为委婉的方式与机组联系,例如问你加不加水,吃不吃水果,预计几点落地啥的。

别嫌烦,这是人家的标准程序。

(六)起降阶段手脚放在杆舵油门上

与空客飞机不同,波音

737

飞机的左右驾驶盘是机械联动的。

站在飞行教员的立场,我非常喜欢这个

“落后”的设计。

起降过程中,

B737

教员不必担心神马

“双侧杆输入”,随时可以上手纠正学员动作。

更重要的是,我可以通过驾驶盘和油门的移动,了解学员对飞机趋势的判断。

举个例子。

拉开始过程中,如果学员不收油门,快速向后带杆,那说明他判断飞机下沉快。

相反,如果学员带杆缓慢,收油门却很快,则很可能是因为他认为飞机有拉飘趋势。

同理,在我做副驾驶的时候,也是通过感受机长对杆舵油门的移动来体会着陆下沉趋势,

“校准”着陆视线的。

按照过去的

“规矩”,起降阶段正副驾驶的手脚都必须放在杆舵油门上。这样做主要是为了保证PF

失能后,

PM

能够立刻接手操纵。

近几年笔者发现,每逢机长操纵起落,副驾驶一律小腿收回,双手夹在大腿间,抻脖子看仪表,做受气包状。

我专门就这个问题与副驾驶做过交流,发现其原因有二:

第一,手册中没有相关要求。他们压根儿就没听说过这个

“规矩”。

第二,有的机长认为副驾驶扶盘妨碍自己操纵,还有的机长认为这是

“信不过机长”的表现,因此禁止副驾驶扶驾驶盘。

以笔者个人的飞行经验来看,只要航前做好沟通,还没有遇到过副驾驶干扰操纵的情况。

(七)双手扶杆脱开自动驾驶

如果飞行操纵系统的某些故障(例如安定面配平失控、襟翼不对称),或者某些错误操作(例如接通

A/P

使用副翼配平),机组在自动驾驶断开瞬间,可能出现意外的姿态变化,以及异常巨大的操纵杆力。

所以按照

“规矩”,

机组应当目视

PFD

,双手握住驾驶盘,然后断开自动驾驶仪。待状态稳定后,再断开自动油门。

而且,

在自动驾驶仪断开前,不论驾驶盘偏转角度如何异常,保持驾驶盘当前角度,不要立刻将驾驶盘回平

。

待机组妥善检查

PFD

、发动机参数、飞行操纵系统等,再尝试重新配平。

(八)座椅扶手

这里又涉及到一项波音与空客的设计差异。

空客飞机采用侧杆操纵。机组在人工飞行时,必须要把座椅扶手放下来,为手肘提供一个稳定的支撑点。

而波音飞机则恰恰相反。当飞行员后拉驾驶盘时,手肘存在一个下沉行程。此时如果有扶手阻挡,人会本能耸肩,一方面影响俯仰操纵,另一方面容易出现无意识的横滚。

按照过去的

“规矩”人工操纵飞机时,应当将扶手收起。

但是必须要承认,对于习惯放下扶手操纵的人而言,这个负面影响并非是无法克服的。

有网友反馈说波音前几年发的宣传片中,飞行员的扶手就是放下的。

(八)硬底硬跟皮鞋

按照过去的

“规矩”机组上座应当穿硬底、硬跟(木质或硬橡胶)的皮鞋。机组在单发蹬舵时,这种皮鞋能够提供更好的支撑。

现在很多机队已经对此没有明文要求了。很多飞行员更愿意穿舒适的、海绵底、无后跟皮鞋。

(九)耳机不许

“编辫子”

现在有很多人嫌耳机线太长,将其编成一个

“精致”的“辫子”。这种做法在过去是不被允许的。

耳机线的长度是根据飞行员操作各种设备的

“活动半径”而确定的。最明显例子是人工放起落架,飞行员佩戴“辫子耳机”几乎是够不到手柄的。

在与网友的交流中,笔者得知有些机队是强制规定必须把耳机线编成辫子的,甚至还要定期检查。

如此规定是因为曾经出现过耳机线夹在滑动侧窗缝隙内,起飞后引发啸叫声的案例。将耳机编成辫子,据说可以防止夹线发生。

按照笔者以前接受的

“规矩”,耳机线应当由腋下穿过,绕至背后通往插孔。这样做既可以不影响机组操纵,也能防止侧窗夹线。

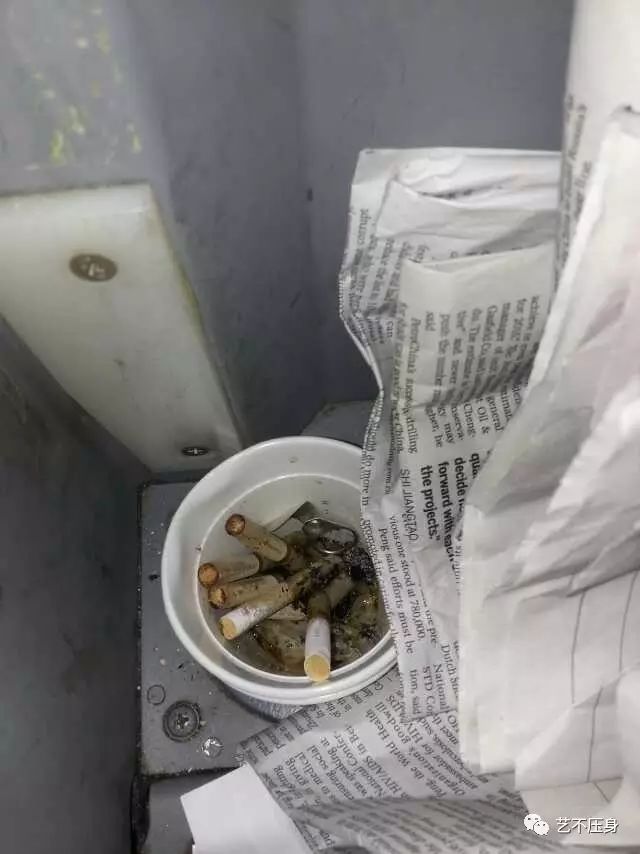

(十)物品固定

飞初教机的时候,笔者亲历过一次起落架无法放出的故障。

当时师傅按照塔台的指挥逐一完成动作,例如通场检查、盘旋、俯冲改爬升等等。

我坐在后排。师傅交给我的任务就是

——收拾东西。

驾驶舱内所有标配设备均有可靠的固定设计。我当时的任务就是检查所有物品固定良好,不属于驾驶舱标配的物品,则全部塞到储物格内。

“如果迫降,哪怕是一个苹果飞起来,威力都不会比手枪子弹差。”——我师傅如是说。

按照

“规矩”:

驾驶舱内的物品,有固定设施的应当妥善固定,没有的固定设施的则应放入储物格内

。