2007 年 3 月 28 日,法国巴黎高等法院发布禁令,要求英国设计师约翰·加利亚诺(John Galliano)的加利亚诺公司停止对摄影师威廉·克莱恩(William Klein)作品的侵权行为,并命令设计师支付 20 万欧元以弥补摄影师的损失,其中 15 万欧元是侵犯作品的经济赔偿,5 万欧元是精神赔偿。

这件事在当年闹得沸沸扬扬,最早由法国《世界报》(Le Monde)爆出,随后大西洋两岸各路主流媒体纷纷跟进报道。虽然设计师大喊冤枉,提出抗议并上诉,但是事实摆在眼前。

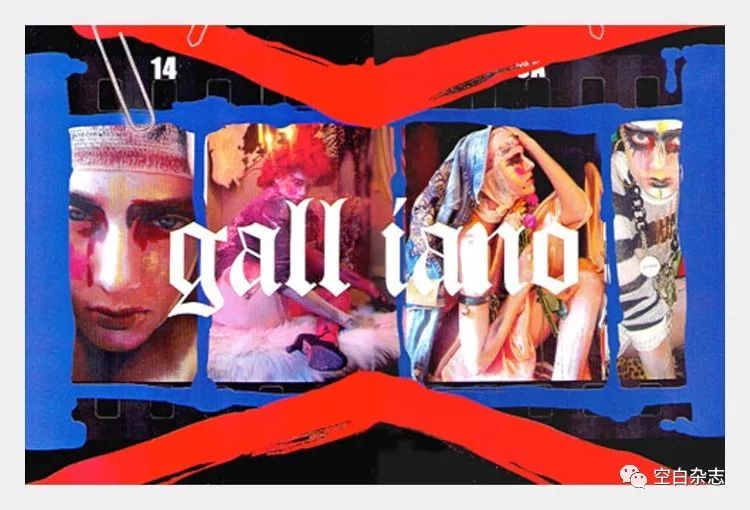

当年 3 月初,加利亚诺在巴黎时装周发布了个人品牌 John Galliano 2007 秋冬女装系列作品,秀后展示了品牌当年春夏形象广告大片。当广告登上各大时尚杂志和户外广告牌之后,侵权官司随之而来。

通常工艺美术的原创和仿冒很难界定,这起官司的关键就在于 John Galliano 2007 春夏广告大片构图,直接再现或者说挪用了摄影师 William Klein 的标志性作品构图,即用随意绘制的色彩线条对拼贴照片进行标记装饰,其中有些画面构图简直一模一样。

John Galliano 2007 春夏形象广告大片

(c) John Galliano

William Klein 作品

(c) William Klein

← 左右滑动 →

虽然加利亚诺声明自己没有在广告中再现摄影师的原始形象,不能被指控为剽窃,但是最终他还是输了官司,被认定非法复制了摄影师的作品,必须撤回广告,并赔偿摄影师的损失。

如今看来,John Galliano 那一场输掉的官司简直不值一提,因为借用或者挪用已经成为眼下各行各业的惯用手法。任何前辈的绘画、摄影、文字,都可以成为创作素材,然后出现了一大批以洗稿为生的文字工作者,以及以致敬为由的翻制艺术家。

比如 T 台之上的时装秀,这两年被各路吃瓜群众讨论最多的话题,是一些大品牌敢于直接抄袭,再用商业手段把被抄袭对象收编,并借助热度炒作一次话题,赚得满堂彩,并且一次又一次屡试不爽。这就不免让后来者有样学样,大家都把抄袭变成了荣耀,然后搞得每个人都有了原罪。

大家能深刻体会到时尚品牌全面街头化到令人反感的现状,显然不能单方面怪罪于品牌们,也说不清谁抄袭了谁,而且大家都用实际行动买了单、投了票,大家都是参与者、共谋者和受害者。

最近几天,中国科技媒体圈都在讨论洗稿,不了解的可以看这篇文章:

给腾讯一个差评

。表面上看,这是互联网和科技媒体圈的事,其实折射出整个中文舆论的生态乱象。

任何事物的诞生,都有滋生它的土壤。如今各行各业都被互联网思维蛊惑,信息、灵感、价值、审美都不是最重要的,情绪和流量才是最重要的,就难免滋生越来越多的洗稿爱好者。

洗稿这事,我并不想多提,从我 15 年前写第一篇博客开始,到如今写公众号,周围从来不缺抄袭和洗稿的惯犯。

相比搬运和洗稿,创意剽窃更让人气愤,前面说到的 John Galliano 输掉的官司,摄影师始终在媒体上表达自己的气愤。就我本人来说,之前的文章中,尝试过一些新的文章套路,时不时会有熟识的朋友跟我说,看到某某号爆文套路和我一模一样,还以为是我写的。

我不排除大家会有撞题材的可能性,但是行文思路逻辑都一样,那绝对不是随便就能撞的。但创意这事,从来都没法举证,你从 0 到 1 想到了一个创意,别人看到你的创意,稍微改改素材发扬光大到了 10w+,没地方找理。

公道自在人心,那是自我安慰,被人抄袭被人洗稿那是被认可,更是自我加戏,我唯一能做的,只能是尽量不写或少写那些会诱发别人想搬想洗的稿子。

况且,历史经验教训告诉我,在任何法律空白地带的受益者,越多人指责他们,他们往往会获得更好的好处,得到更多人的关注,即所谓劣币驱逐良币。

而洗稿这件事,从中文门户兴起的闭塞思路开始,就奠定了当下的结局。门户之前的 BBS 时期,各路草莽你方唱罢我登场,然后是门户、博客、微博、微信,这一路走来,中文网络语境越来越闭塞。百度一下,同一个标题,可以出现几万条一模一样的文章,几乎看不出哪一篇文章才是真正的信息源。

而一旦信息源受到了污染,整个信息传播链条就会出问题。就好比一条河流,源头被污染了,那整个河流流过的水域就会被污染。所以这些年,无数陈年新闻被换上人物时间地点,一次又一次地成为热点。还有越来越多人在不明真相的时候,对一些未确定前因后果的事实借题发挥。

当大家对各种事情都变得麻木,对阴谋论和各种旁门左道的解读越来越感兴趣时,各路以为自己洞察了人性、以为自己天使下凡的洗稿爱好者就会更加变本加厉。

最终,大家除了在网络上寻找快感、打 call 和呼唤战狼,再也看不到也得不到任何有建树的价值判断和审美修养。