如果说张爱玲是一朵“带刺的玫瑰”那么杨绛就是一朵安静无声的“茉莉花”,与谁都不争,但却有着自己最独特的香气。

“无声无息的绽放,优雅从容的读过了一生。”

她离世后,“不设灵堂,不举行遗体告别仪式,不留骨灰。”

但我们却因为喜欢她的智慧,淡薄,宠辱不惊,时时怀念,常常缅怀。而她对自己的评价不过是

“没有虚度此生”

而已。

01

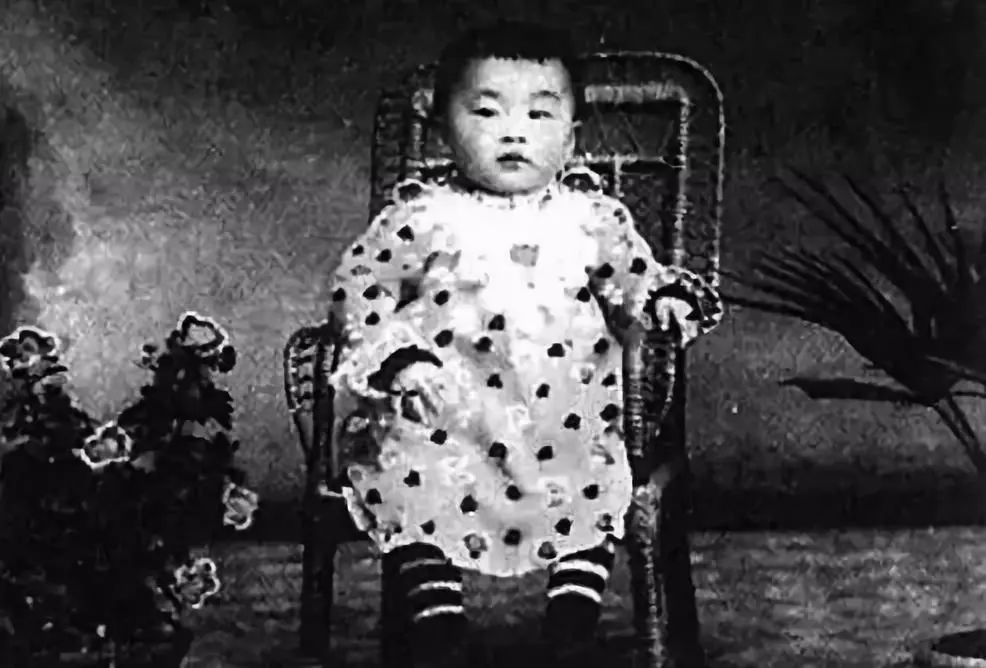

1911年秋,一个女婴在北京呱呱落地。

父亲杨荫杭对这个留学归来后所生的第一个孩子尤为钟爱,为其取名为季康,小名阿季。

阿季幼时

大姐二姐在上海启明女校读书,三姐留在老家无锡。阿季虽一时成为家中的“独女”,但却从不骄纵。父亲也说“只要宠,将来孩子一定是自私的。”

辛亥革命前,父亲从京辞职,携阿季和母亲回南方照顾祖母,后又因局势动荡辗转到上海。

等到阿季重返北京,已是四岁的事儿了。一家子住东城,阿季在贝满幼儿园上幼儿班。后来,全家又搬到西城东斜街25号。

每天黄包车往返,阿季和三姐一同上下学,直到八岁再次回南。

阿季与母亲唐须嫈

1920年的2月,毕业后留校任教的大姐寿康结束了寒假。阿季听父亲一向说启明女校教学好、学风正,这也让她定下了和姐姐们一起去启明上学的念头。

只是母亲心上放不下,问她:“你打定主意了?”阿季答:“打定了。”便揣着一枚崭新的银元跟随着大姐三姐去了上海。

上海人把淘气的小孩称作“小鬼”,学校的小鬼们爱把老师喜欢的学生叫做“大零”(darling,心爱的人)。

阿季乖巧也人小鬼大,是同学眼中的“大零”也是老师眼中的“小鬼”。

一次,有个小鬼玩耍时陷入了泥塘,阿季比同龄的小孩班次高,便有两个孩子找她来求救。

阿季有模有样地发号施令:

“泥裤子往外反剥下来,泥袜子也倒剥下来,卷在剥下的裤子里。谁穿两双袜子的,脱一双给她。皮鞋拿到汽车房水龙头下冲洗干净,大家拿出手绢把鞋擦干。”

启明女校

后来,杨先生回忆起往事,把饶有童趣的这些故事写进了《我在启明上学》。

杨先生说,

学会判断和自我克制,对一个人性格的形成很重要。而启明生活给予她的,正是逐渐锻炼出好意志的机会。

离开启明之后,阿季随家人迁往苏州振华女校上学。那一年,是1923年。

新校振华按年级定课程。这让当时各科程度不一的阿季成了老师眼中的“老部长(老不长)”——

学业不长,个头也不长。

东吴大学女子篮球队,左一为杨绛

后来逐渐长大,幼时贪玩的阿季开始贪书。

说起缘由,还是因阿季见父亲平时说话总是“出口成章”,像父亲询问,父亲说:

“这哪里有什么秘诀,多读书,读好书罢了。”

于是,杨绛将家中藏书翻了个遍,养成了爱读书的习惯,还总是央求父亲买书。

从老子的《道德经》到左丘明的《左传》,从狄更斯的《大卫·科波菲尔》到冰心的《寄小读者》,阿季成了“一星期不读书就白活了”的书痴。

1928年,老振华从苏州十全街迁到清代织造署遗址,阿季也在这一年毕业,入学东吴。

但其实,杨绛心中一直有个“清华梦”,只能叹自己的运气不好,那个年代的大学招生的地域限制很大,她没有进入心心念念的清华大学。

02

1932年,东吴大学因学潮停课,杨先生听从父亲的安排北上借读。

本是借读燕京大学,考完入学考试后,杨先生便急着去清华探望老友蒋恩钿。

蒋恩钿深知杨先生心念清华,问她

“既来北平,何不到清华借读?”

遂阴差阳错地进了清华。

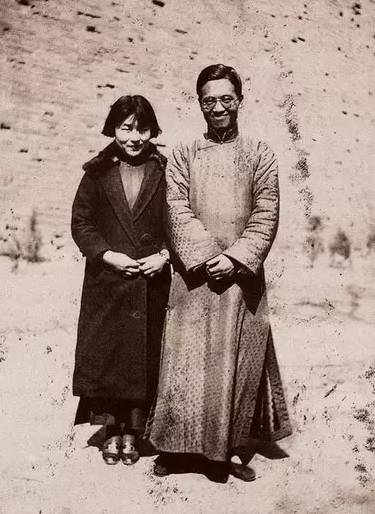

杨绛初进清华,在清华园古月堂游园,遇到了来看表兄的好友孙令衔,

也是在那一天,杨先生巧遇到了同班学友孙令衔的表兄——钱钟书先生。

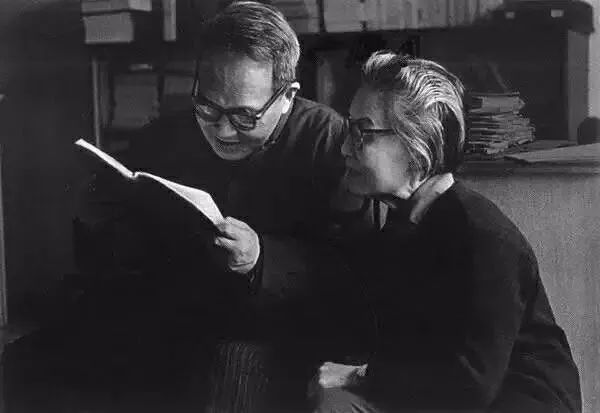

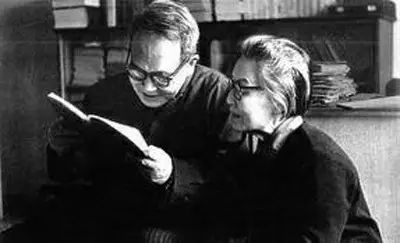

杨绛与钱钟书

初次见面,钱钟书穿着一袭青衣大褂,架着一副老式眼镜,看起来呆板古旧。

杨先生早先在好友蒋恩钿的书信中听说过这位才子的聪明才华,本以为会看见一位“风流倜傥”的才子。

倒是钱钟书对那一面念念不忘。

只可惜孙令衔告诉表兄“杨季康有男朋友”,又对杨先生说“表兄已订婚”,让二人多兜转了一步。

孙令衔所说的“男朋友”是指费孝通。费孝通是杨先生多年的同学,对先生颇有好感。

后来,费老曾去拜访杨先生,先生送别他时说“楼梯不好走,你以后也不要再‘知难而上’了”。

钟书先生也曾饶有趣味的用《围城》里的话形容他与费老,不过是“同情人”罢了。

话说到了,“普通朋友”的关系也就礼貌周全的定义好了。

杨先生与钟书先生志趣相投,二人虽在同一个校园内,却更爱用英文写书信来往。

“我介绍他读Out-witting Our Nerves,他介绍我读Henri Bergson的Time and Free Will。”

爱情恬静,岁月也美好。

1935年7月13日,杨先生与钟书先生在苏州庙堂巷杨府举行婚礼。钱家兴旧事仪式,杨家好新,婚礼便新旧参半了。

婚后不久,二人远赴英国留学。留学是杨先生的心愿,但她也挂念一走家中父母无人照顾。

“......我感觉到父母在想我,而我不能跳下火车......他们准在想我呢,而我从此没能再见到母亲。”

杨绛与钱钟书

赴英留学

留学三年多,国内抗日战争爆发。二人虽身在外,心里却始终系着国事,

“一·二九运动、西安事变等等,我们全知道。”

每每读起家书,杨先生都不禁落泪。

国内国土沦丧,希特勒德国蠢蠢欲动,欧洲局势也日渐不稳。杨先生担忧家人,权衡之下二人还是带着年幼的女儿回了国。

后来,杨先生用“吃苦孕育智慧,磨炼人品”来抗战期间的深刻体会。“之后在单位被轻视、被排挤,我披上隐身衣,一切含忍,也抗战时练下的功夫。”

03

1966年5月,文革爆发,知识分子被打为

“牛鬼蛇神”

。杨先生也被“揪”了出来剃了“阴阳头”。

先生忍得了劳动惩罚却咽不下革命群众污蔑钟书先生的一口冤气,“‘文革’中,‘牛鬼蛇神’敢和革命群众大发脾气的,外文所只有我一人。”

杨先生被下放到钟书先生所在的河南息县“五七干校”改造,被分配在菜园干活。

后来,先生把这一段经历写进了

《干校六记》

,字里行间,有的只是对这场浩劫的无奈之情和婉转讽刺。

杨先生接到外国文学名著丛书编委会要她翻译《堂吉诃德》的任务是在50年代中期。先生本身就通晓英、法两国语言,但为了使翻译更准确,她坚持自学西班牙语。

可是大跃进、文革都在那个时代相继爆发,翻译的工作断断续续,好不容易翻出的译稿也被红卫兵没收。

前前后后二十年,这部七十多万字的文学名著才算翻译完成。

改革开放前夕,西班牙国王和王后造访北京,邓小平同志把杨先生的《堂吉诃德》中译本作为国礼赠送给了西班牙贵宾。

握手间小平同志问先生

《堂吉诃德》

是什么时候翻译的,先生笑着,只说是今年出版的。

而为了翻译《堂吉诃德》,48岁的杨绛,当时自学了西班牙语。

而那份投入了先生心血的译稿,在文革时,也是被没收之后,先生通过自愿要求打扫革命群众办公室的办法,找到的。

有人评价杨绛译本《堂吉诃德》:虽然她的西班牙语不是众多译者中最好的,但是她的文字水平,幽默的表达绝对是拔尖的。

七十二万字的译稿,历经二十多年终于出版,耗尽了杨绛伴生心血。

04

日子到了90年代,虽比以前颠沛流离、担惊受怕的生活好了些,但女儿钱瑗、三姐、大姐和丈夫钟书先生的相继去世,

让往日的三里河寓所变得冷冷清清。

那个地方“已不复是‘我们家’”,先生说:

“家在哪里,我不知道。我还在寻觅归途。”

家人的相继离世,杨先生坦言自己也想“逃走”。“但能逃到哪里去呢?我压根儿不能逃,得留在人世间,打扫现场,尽我应尽的责任。”

杨绛与钱钟书

杨先生把钟书先生的作品做了整理和安排,“打扫现场”。之后便投身于设立“好读书奖学金”一事中去。

设立奖学金,一直是杨先生和钟书先生的心愿,二人也极富默契的坚持

“奖学金不能用他们个人的名字......要用以帮助爱好读书的清寒子弟,顺利完成学业。”

最后,奖学金设在了全家人最爱的清华大学。

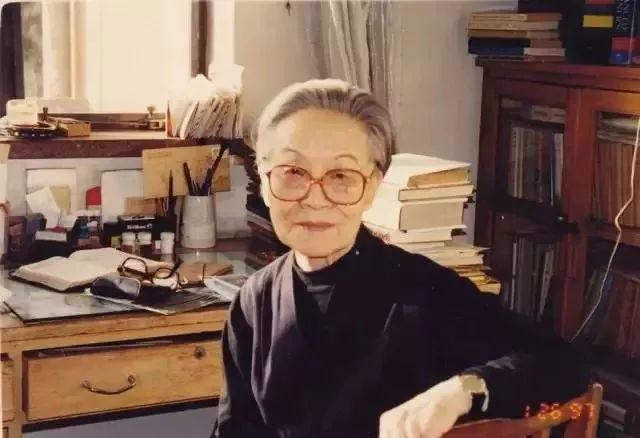

2007年,《走到人生边上——自问自答》出版,这一年,先生96岁。先生自称自己是个在逃的人,她还没有“回家”。

人世间两个最爱的人相继离世,杨绛接替离世的钱瑗,承担了《我们仨》的写作,完成了自己和女儿的心愿。

“我的梦跑到客栈的后门外,那只小小的白手好像还在招我,恍恍惚惚......”

"我睁眼身在客栈床上,我真的能变成一个梦,随着阿圆招我的手,找到了医院里的阿圆吗?”

杨绛写到,而她笔下的阿圆有多讨人喜欢,她的思念就有多痛苦。

经历了两个世纪的风雨,身边亲人一个个离去,经历了太多的生死离别,她只想吧亲人永远留在世上,

只能用文字记录下来。

你的主要问题在于你读书不多而想得太多。——杨绛

我们这个家,很朴素;我们三个人,很单纯。我们于是无求,与人无争,只求相聚在一起,相守在一起,各自做力所能及的事。碰到困难,我们一同承担,困难就不复困难;我们相伴相助,不论什么苦涩艰辛的事,都能变得甜润。我们稍有一点快乐,也会变得非常快乐。——杨绛《我们仨

》