这是“地点”系列的第六篇,由

一位二十岁出头,

来自省尾国脚潮州的青年人来述说属于他的记忆。关于地方,关于人,也关于自己。

年幼,总是无意识地被家乡滋养着,

不知不觉,

某些属于家乡的语言、习惯、喜好、性情、观念注入体内。

比如说青年的潮汕口音,后鼻音不分,常将“上船”念成“上床”;喜甜胜于咸;注重养生,年纪轻轻却成为公司少有的用保温杯泡茶喝的一朵“奇葩”;没有固定的信仰,却总是相信存在着看不见的力量······这些都与这片土地有着千丝万缕的关系。

总算有一天,青年察觉到了他们的存在,开始探究起自身来。

凭着被这个时代力量与自己浅薄认知所共同构筑的自我意识,一开始总想着反抗些什么,后来却也坦然了。

随着年岁渐长,偶尔总要站在人生的十字路口:一边是过去,一边是未来,青年就站在现在,面临抉择。

1.

晚上下班回家,从丽都饭店站回豆各庄路口南站,在站台等了许久,公车没来,便骑起共享单车回。

相比南方,北京的空气真是干燥呀。同宿舍的舍友说:来北京才一个多月,感觉把在南方养的二十年湿毒都蒸发掉了。

路上,眼睛干涩,

也许是白天盯着电脑久了,也许就是一路上北京干燥的风吹的,我左眼右眼轮着眯眼,似乎这样就能缓解一点。等红灯,

累,困,涩,想在单车上睡着,哪怕十秒。

眼睛一闭,一眨,绿灯。

算了一算,离开潮州,也有一个多月了。在这之前的二十年,我不曾离开过家乡,高中在山的这一头读书,大学在山的那一头读书——生长在一座小城,也像被困在一座岛。

潮州天空

家乡对一个人来讲,总是带着些宿命论(如同父母)的,是无法被选择的。于是,我被迫降临在这片土地,

十几二十年,生命

的四分之一在潮州度过。

然而,时常对潮州带有一种疏离感,即使在这片土地生活了二十年,却从来很少感到亲切,离开家乡也没有思乡的情绪。即使是高二那年独自上广州学画画,即使我念大学(虽然还是在潮汕),即使来了北京。我想这可能跟我的成长经历有关系,哥哥姐姐大都大我十来岁,少有同龄人的陪伴,儿时,独处或病痛的记忆较多。

这片土地孕育着我,成为我体内的符号。要我写他,写明白他,大概是困难的,我只意图凭借些拙劣的文字、似乎不搭边的图像碎片,拼凑一些关于潮州,也关于我的记忆。

2.

北京胡同

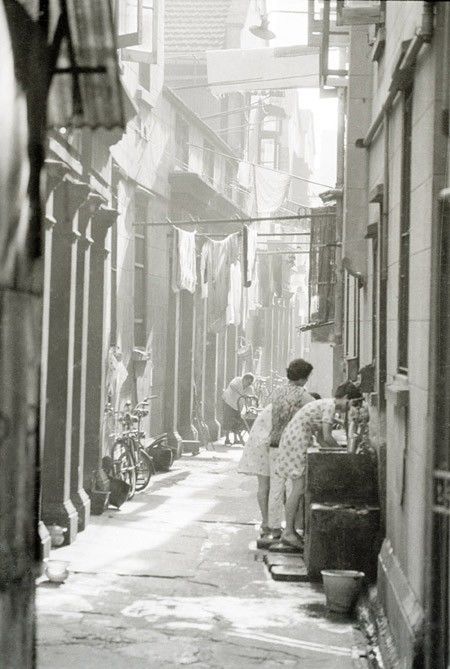

上海弄堂,陆杰摄

潮州巷子

潮州巷子

各地对狭窄的通道的称呼中,北京叫胡同,上海叫弄堂,潮州叫巷子,称呼不同,但基本上一个意思。

这些或深或浅的狭窄巷道都承载了许多过去的风雨沧桑,具备不同的地方气质。或许还发生过许许多多的有趣故事——现在,多是些落寞的痕迹。

潮州的巷子是小心翼翼的,布局大都沿中间一直线为大道,左右并列铺开为若干巷子,四通八达。材质多为石质:坚实、朴素,偶而会露出些墙面内泛黄的砖瓦。

潮州府城沿韩江而筑建,略显狭长,北高南低,东西略为倾斜,布局以《易》为本:城北是衙署区,城南为居住区,城东为商业区,城西为手工业和平民区,体现了“北贵南富东财西丁”的特点——有趣的是,我看中国的布局也是如此。

刘察巷,斑驳墙面中的红色秋裤

打小我也没住过巷子里,外婆住在刘察巷。

听前辈们说,在那块地盘(其实也就周围两三条巷子),外婆可是德高望重的人物。我信。每次我去,总会有不同的人去做客:隔壁巷子的刘婶,对面街道的陈姨。我印象比较深的是住在楼上的妹姨。

一般,外婆会正对着电视坐着,一边看潮剧,一边折“钱财”(纸钱),妹姨则坐在旁边。当我进门,外婆还没认出是我,便会听见妹姨用略谄媚的语气说:“哎,密个(这不是)阿阳!泽回酱(长得这么)高大,真实认黄出(真的认不出来了)!”

我常尴尬地干笑着,内心嘀咕:这不才多久没见。这样的对话几乎每次碰见妹姨就会重新上演一次···

外婆家有四个孩子,我妈排行老四。我妈和我大姨是“丽”字辈,我大舅和二舅是“文”字辈。小时候,他们四个小孩和外公外婆就住在刘察巷巷头的老厝(老房子),在我出生前几年,老厝被政府收回,又分给了我外婆一间小平房,也就是现在我外婆住的地方。

每次回到外婆家,若遇到很多人来做客時,我便会钻进外婆的卧室“避世”。外婆的床有股淡淡的、有点像是药的味道,外婆的味道。打开吊着的小风扇,凉风习习,觉醒嗅觉,伴着外婆的味道,我总能很快入睡。

外婆最近身体不好,风湿病常犯,前段时间还犯了胃炎,住了几星期医院。外婆常拿钱给我,说是资助我学习,总会爽朗地笑着:毕业后,外婆可是要等你来孝顺我的呀。

外婆家

上一个三十年,巷子里的青年、中年人们陆陆续续地搬走,到城里,到高楼里,留下的是巷子里的老人们。

如今,状况倒是不同,随着交通方式更加便利,又是高铁又是飞机,听说过两年交通速度又要翻一番。离去的人或许不再止于去城里或高楼。

潮州西湖边,落寞的老人背影

3.

潮州开元寺,插香的人与寺里的和尚

若要我说潮汕人一年中做的最多的一件事是什么,除了喝茶,大概就是祈福了吧。祈福的方式一般多样,可以在家里祈福,也可以去各种庙里祈福,可以去寺里面祈福,还可以去宗族祠堂祈福。每个人的心愿都不同,但大抵都是为了家人平安。

在家里,一般是我妈负责这项工作。每次当我爸、我姐或我出了什么意外(生病或者受伤),或是出远门,妈妈便会从阿娘那边(仙姑,西方人多称之为女巫)求来“圣水”(符咒烧后的灰烬用水化开,混着香灰),让我们小酌三口,其余的水则倒在花盆里。或者是用红花仙草(潮汕人家驱邪避晦和观赏的两种常用植物)混着水擦洗一番。

记得上次急性阑尾炎发作,一直持续低烧,妈妈给我服用了“圣水”,再用红花仙草洗过身子,隔天就退烧了。其实我想,没有这项步骤,隔天应该也是会好的。只是红花仙草或成为亲情的符号:成为每一个潮州母亲对家人情感的具象化,于是,我没有丝毫抗拒。

我家每年会去一座叫别峰山上的一座寺庙去祈福,但我却很少去,兴许是不喜欢跟随大人们吧。然而,不知不觉被种下的种子,你也不知道哪一天会开花结果,或许就是那么一个念头,生命突然转向。这个念头,埋伏已久。

大概是高三那会,我开始自己去祈福,一家很小的庵,在外婆家附近,叫“古大寺庵”,据说跟别峰山的那个庙是同源的。第一次自己去是因为高考,求个好成绩;第二次是因为我姐有小孩了,求个母女平安。再往后也忘了,因为已形成了一种习惯,每次放假回家的时候就会去看看,像探访老朋友一样。

开元寺,菩萨一瞥

但我祈福的方式应该是挺特立独行了。

先是在庵门口的小摊贩随意买了一把香一罐香油就进门,一般是十五块钱。要拜(佛)的时候也不管上下左右先后顺序,全然看心情拜,再是,跟菩萨说话時也像是聊天似的——真像跟一个老朋友聊天,一点都没有祈福的诚意。如果神对凡人的祷告水平可以如豆瓣上那样打分的话,我自知肯定不会超过两颗星星。

比如最后一次跟菩萨的聊天记录,大概是这样的:最近你在那边过得怎么样···我最近改了网名,叫阿青···呃,哈哈,前段时间跟女朋友又掰了···我要去北京实习了你可别太想我(菩萨:我从没见过这么自恋的凡人),有空多照顾我便好···回来再过来看你。

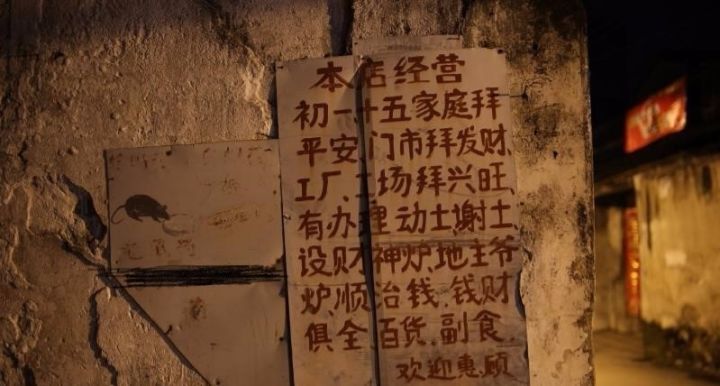

刘察巷,关于信仰的生意

刚来北京那会也去过雍和宫,最里头有一个菩萨,可是一路上人太多,太杂,感觉不到那种诚心祈福的庄严感,索然无味。“看来没什么缘分呐”,嘀咕一阵,便又逛了一圈回去。临走时把进门時领的香给还了回去,售票员一脸的茫然,大概是没见过这样的游客。

4.

回家路上,被遮住的天空

对我家附近的印象:在离家大概还有五百米之远的马路,边上种的树总是异常茂密——小时候没怎么发觉,也或许那时候的树还小,也许那些树对我来说也只是树。这回家的路,从小学到初中,大都是我爸妈骑着小摩托来往接送我上下学,每次回家也是必经的道路。

记得在这条路上,我妈第一次载我吃肠粉(潮州某小吃,类似布拉肠粉,但多用花生酱)的场景。下文由于翻译困难,我还是直接用中文吧。

一天,我妈载我上学。她戴着红色的头盔,绑带没有系着,垂在脖子上,发型应该和现在差不多,只不过还不用染发,我坐在后面,我妈突然说了一句:

“阿弟,待会带你吃肠粉要不要呀?”

“长搵(潮汕话,意为长袖子的衣服)?长搵怎么可以吃啊?”

“是肠粉,不是长搵啦。”

“噢,原来长搵是可以吃的吗?”

“是肠粉,肠粉。哎,等一下你吃了就知道。”

于是我便吃上了人生的第一份肠粉。当时吃下去是什么感受我忘了,只知道,之后的许许多多个日子,吃遍了潮州各种不同口味的肠粉,也吃过其他地方的,但还是喜欢潮州肠粉的味道,那股香,且腻的味道。现在记起,这个“第一次”似乎意味着我成为一个潮州人必经的某种仪式——可能也是每一个潮州人的。