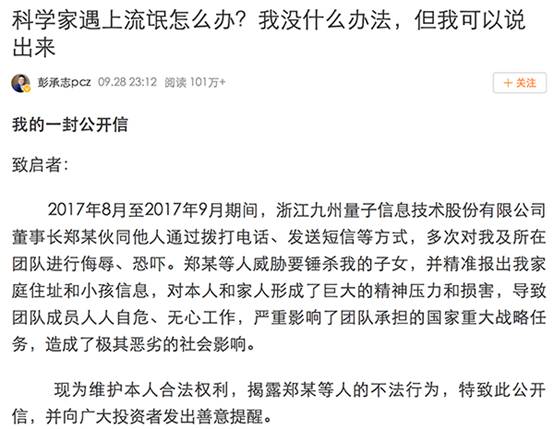

9月28日23时12分,中国科学技术大学教授、潘建伟量子通信团队核心成员彭承志在社交媒体上发布了一篇题为《科学家遇上流氓怎么办?我没什么办法,但我可以说出来》的公开信,引发网民热议。

【事件概述】

9月28日深夜23时12分,中国科学技术大学教授彭承志在社交媒体上发布公开信。

公开信中提到,2017年7月初,多个网站上出现了以“九州量子成行业探路者 揭开量子通信产业化帷幕”为题的新闻报道文章。

2017年7月10日,郑某实际控制并担任董事长的浙江九州量子信息技术股份有限公司(下称“九州量子”)在微信公众号“九州量子”中发布文章,宣称“‘沪杭干线’利用已有的光纤管道资源,铺设量子光纤,中间设置彭埠、桐乡、嘉兴、大港、漕河泾、中科大上海研究院等六个中继站,上海端的接入位于国家量子保密通信京沪干线上海枢纽点”。

2017年7月18日,为避免误导和以正视听,中国科学技术大学上海研究院发布声明进行了澄清:

“从未设置所谓‘沪杭干线’的中继站”,从未与所谓“沪杭干线”发生业务往来与合作。

郑某等人不仅不终止侵权行为,反而恼羞成怒,将矛头指向他和所在的研究团队。

2017年8月至2017年9月期间,郑某伙同他人通过拨打电话、发送短信等方式,多次对彭承志及所在团队进行侮辱、恐吓,威胁要锤杀其子女,并精准报出其家庭住址和小孩信息。

公开信中称,因郑某等人的行为不仅涉嫌刑事犯罪,也严重侵害了其人身权,不得不拿起法律武器维权。目前,已正式委托律师向郑某等人发送律师函,要求停止侵权行为、赔礼道歉。

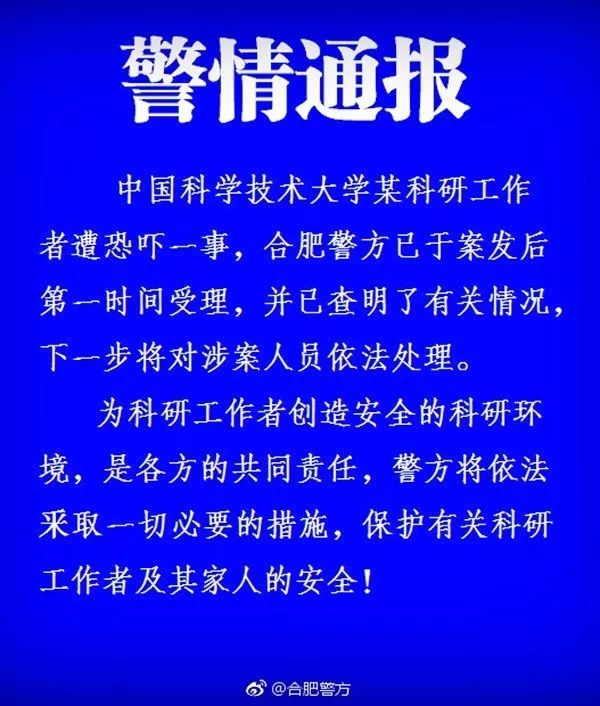

【警方介入】

目前,彭承志已将事件付诸法律途径。根据合肥市公安局官方微博9月30日凌晨披露的信息,警方已查明相关情况,下一步将对涉案人员进行依法处理。

【如何行骗】

【如何行骗】

敲门砖——

“

全球首条量子保密通信干线

”

“九州量子承建的‘沪杭干线’(浙江段)正式开通”的新闻其实最早出现在2016年10月18日。在当时的大量报道中,已经出现未来“沪杭干线”会与“京沪干线”接通的说明。

此后的2017年3月初,九州量子又集中报道其“全线开通”了“沪杭干线”。

事实上,由中科大主导建设的全球首条量子保密通信干线“京沪干线”,是在2017

年9

月29

日才全线开通的。

将中科大取得的进展与九州量子进行“捆绑宣传”,贯穿了九州量子自2016年以来的新闻稿。除了“京沪干线”以外,九州量子还频频提及2016年8月16日发射升空的量子通信科学卫星“墨子号”。该卫星同样是由中科大潘建伟团队主导研制的。

打开后续合作—

—“

清华大学-九州量子量子网络联合实验室

”

除了捆绑中科大的“京沪干线”和“墨子号”外,九州量子不断与不同机构达成合作,用一块“敲门砖”敲开下一块,其中不乏一些官方机构。

清华大学新闻网上有一则2016年9月14日的消息:“9月12日下午,清华大学-九州量子量子网络联合实验室在清华大学举行揭牌仪式。

这个量子网络联合实验室成为了九州量子打开后续合作的铺垫。

2017年9月20日一篇题为《新疆生产建设兵团第十二师与浙江九州量子签订战略合作协议》的新闻稿中,“新疆十二师国资公司与浙江九州量子在杭州签订了战略合作协议。协议确立了双方将在量子通信产业化方面进行一系列的合作。”

此时,九州量子首次详细地介绍了“科研实力”:其在北京、杭州、武汉设立了三大研发中心,核心科研力量包括“核心科研力量包括全球量子通信科学的泰斗级人物、瑞士日内瓦大学教授Nicolas Gisin团队,与清华大学段路明教授实验组共建的联合实验室,以及九州量子副总裁赵义博所带领的中科大研究团队。”

不过,中科大官网上查询不到任何与九州量子存在合作的研究团队。

跨国“合作”——“首席科学家”和“全球最著名量子通信企业

IDQ

”

瑞士日内瓦大学官网显示,吉辛为该校理论物理学教授,最近在从事量子加密和远距离量子纠缠领域的研究。在九州量子新闻稿里,吉辛成为了其“首席科学家”。

新闻稿中表示,“全球最著名量子通信企业IDQ”与九州量子“共同出资设立控股子公司浙江科易理想量子信息科技有限公司,研发、生产和销售与量子通信相关的设备及产品。通过双方合作,九州量子取得了IDQ在量子密钥领域全部相关专利在中国的唯一使用授权”。

IDQ公司网站上,该初创企业成立于2001年,

创始人为包括吉辛在内的四名日内瓦大学学者

,从事量子保密、单光子系统和随机数生产方面的业务。一则2016年12月14日的新闻稿提到,IDQ与九州量子成立合资子公司,为IDQ的量子随机数生成器和量子密钥分发方案打开中国市场。

在这篇英文新闻稿中,九州量子的英文名为“China Quantum Technologies”,字面意思为“中国量子技术”。新闻稿附有一段关于“中国量子技术”公司的介绍:“2016年9月,世界首条量子保密通信商用干线‘沪杭干线’由‘中国量子技术’公司的子公司建造完成,标志着中国进入量子保密通信产业时代。”

【事件进展】

【网民观点】

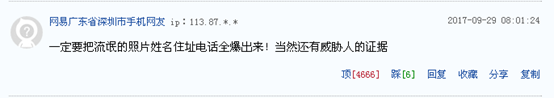

大部分网民对此次事件表示愤慨,作为上市公司董事长,使用“流氓”手段,实属“过分”,必须严肃处理!

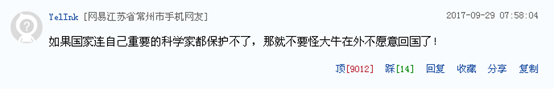

还有部分网民朋友对科研人员的安全表示堪忧,认为应把科学家的安全放在第一位。

【舆情观察】

从网民的反馈来看,“科研事业不容马虎”成为网民一致态度,同时,对上市公司这种“流氓”举动表示震惊,在震惊之余,也对这种招摇撞骗的行为进行谴责,出于对科研事业的尊重,科研人员的安全性成为关注焦点。

科研事业是国家发展的重要源动力,从舆情风险来看,此类标榜“全球”、“国际”的手段伸入科研界,会出现民众对科研事业的信任危机,如不严肃处理,势必会影响民众对科研工作的看法,出现质疑、失望等情绪。那么,相关部门在处理此次事件绝不容马虎,对于出现的事实情况严惩不贷,消除民众顾忌。另一方面,站在投资者角度来说,应理性判断,采取合理措施,减少投资者抱怨情绪,避免二次舆情的发生。同时,相关监管部门应加强审核手段措施,从源头上杜绝此类事件的发生,才是对科研工作者及关注这起事件的民众最好的回答。

(

本文版权归中正舆情机构所有,如有转载,请勿修改,并须注明文章来源:中正舆情管家,及微信公众号ID:yq_Butler

)

中正舆情机构是一家专注于网络舆情与信息安全战略的第三方智库机构,与北京大学合作共建北京大学互联网与社会研究中心,是《求是》杂志社《红旗文摘》杂志社重点战略支持单位。