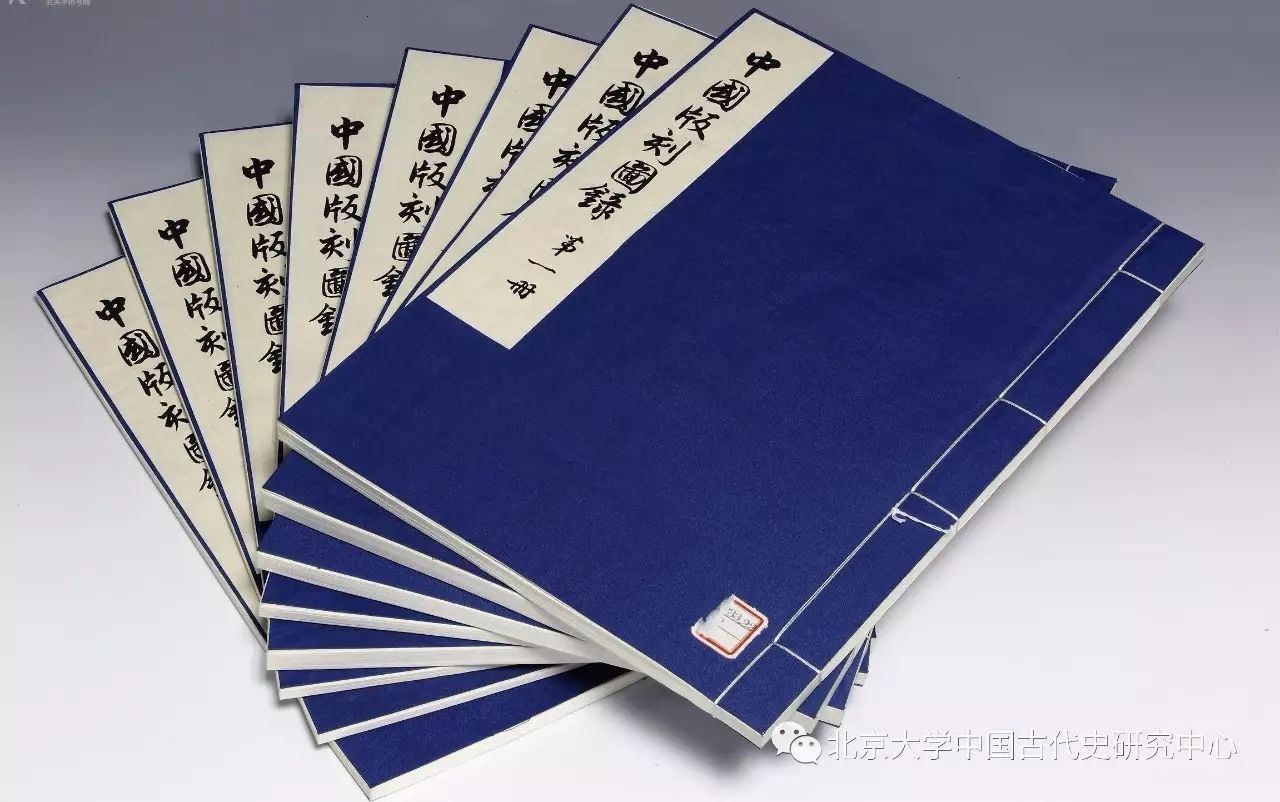

學《中國版刻圖錄》記

葉純芳、喬秀岩

编者按:

本文刊登在《版本目錄學研究》第7輯(2016年12月)。

一、前言

學術史上堪稱里程碑的經典著作,都是作者經過激烈思慮,反覆斟酌而成。其中,處處可見作者披荊斬棘,展現新視野的真知灼見,更多的是冥思苦想的掙扎,如熔岩尋找突破口般的彷徨。然而,無情的社會非要將這有如奔騰熔岩的經典著作,視為已經停止活動的巨大火山遺址;非要忽視作者的探索、彷徨,將片段結論當作安全保險的學界定論,輾轉販賣,也不忘添油加醋。

後世平庸的教師們指著一塊新近刻好的石碑說:「瞧,這就是當年巨人踩過的地,小子好好記誦石碑背面寫的英勇事跡。」於是,巨人的靈魂,只好耐心地等待,等待真正有靈性的人去體驗他當年解決問題時的興奮,成果之前的奮鬥過程,還有伴隨成功而來的無數失敗,以及始終抹不去的種種疑惑。

近五十年來,宋元版本的研究,累積了不少新知見。

但對宋元版本整體的掌握,以及各時期、地區版刻特點的理解,都在因襲趙萬里先生《中國版刻圖錄》所建立起的框架。在趙先生之後,不僅沒有新的突破,反而在細節上也有倒退。

實際上,趙先生建立的框架,并非客觀存在,而是一步一步逐漸構築起來的。它並非完美無缺、符合天然規律的結晶,是趙先生憑想象畫出來的素描。

在這

個

過程中,趙先生自己的認識也產生了變化,留下

了

各種疑慮。

現在,我們要深化對宋元版的認識,除了認真學習趙先生的框架之外,更要討論趙先生的真知灼見在哪裡。同時,要審視他探索的過程中,看到了什麼、沒看到什麼、忽略了什麼、

誤

會了什麼。最重要的,是對什麼感到迷茫。能夠讓作者永遠活著的,才是一個真正的讀書者。

相較於獲得版本鑑定的結果,《版刻圖錄》讓我們感觸更深切的是對版本性質的探索。清代以來的學者,大都認為宋元版本精善,往往可以糾正通行版本的訛

誤

。

他們拿著得來不易的一兩種宋元版,與通行版本校對,尋找能夠糾正通行版本文字的地方。

然而,用這種方法進行校勘、用這種標準評價版本的價值,最後要得出宋元版不如清人精校本及當代權威校點本的結論。因爲文字是非的標準掌握在近人自己手上。學者形成一套學術標準,認為至少在理論上可以做到無

誤

的文本,卻往往忽略這也不過是一套主觀標準。此時,宋元版已經淪爲補證近人學術的裝飾品,無法發揮他們應有的歷史價值。近人校勘所形成的文本,是一種創作,一種理想,不論自認推論方法多麼嚴謹,終究不能改變其主觀性質,無法替代歷史事實。

我們的歷史文獻學要探索一部古籍在歷史上曾經呈現如何不同的文本,與是不是、善不善的主觀價值判斷屬於不同的層次。所以,必須先瞭解一部宋版的性質,在校對文本之前,要先知道此版本為何時、何地,由何人、何機構刊行,它的底本是什麼,經過如何的校定,流通範圍如何等等。

瞭解了這些,我們能夠分辨各種宋版的不同性質,如中央官方標準本與地方營利通俗本等,才能夠理解不同版本上面保留不同文本的意義。

宏觀理解版本文字變化的幅度,掌握主流變化的脈絡,瞭解各分支旁流的特色,才算明白這一部古籍的歷史。閲讀校點本,只能通過別人的整理,瞭解這部古籍論述的内容。

真正讀書者想要理解這部古籍的歷史,在這歷史背景中欣賞每一種版本,不可能像職業學者只關心内容。

王國維、趙萬里師徒自然是懂得讀書的高手,他們研究版本的結果,為我們瞭解各種宋元版的不同性質,提供了極其重要的視角。

二、繼承與發展

王國維的《兩浙古刊本考》,本來作為《浙江通志》的一部分來撰寫。由於王國維廣泛利用了史志、書目、藏書志,並精於文獻的考證,讓讀者瞭解宋元兩代浙江刻書的具體情況,而逐漸形成其獨立的學術價值,並意外地為宋元版本的研究開闢了一條道路。

因為是地方志,王國維採用了分地區的撰寫方法。

《版刻圖錄》宋元部分按地區編排,不妨認為承襲了王國維的做法。不過,因為書的性質不同,《版刻圖錄》在分地區上,出現了一個小問題。在宋代部分,地區以浙江為首,繼以江蘇。具體排序是杭州、嘉興、吳興、紹興、寧波、金華、衢縣、建德、溫州、南京、鎮江、蘇州、昆山、吳江、松江,下接安徽及其他地區。同屬宋代兩浙西路的吳興

(湖州)

、建德

(嚴州)

、鎮江之間,卻夾雜著宋代兩浙東路

(如紹興、寧波、金華等)

、江南東路的地區

(如南京)

;宋代屬於嘉興府的松江,排在江蘇末尾,與浙江嘉興遙遙相隔。《兩浙古刊本考》不包括鎮江、平江

(蘇州、昆山、吳江)

刻本,因為這些地區後來都屬於江蘇。王國維只能按《浙江通志》的統一標準劃分地區,而《版刻圖錄》原本可以考慮用宋元時期的行政地區概念,更能反映歷史發展的實況。這是比較可惜的地方。又如圖版二一二興國軍學刊《春秋經傳集解》,目錄標注刻地「武昌」,云「興國軍即今之武昌」,即不確。

興國軍清代稱興國州,屬武昌府,民國三年改稱陽新縣。與其使用不容易熟悉的當代地名,不如直接使用歷史地名。

《版刻圖錄》改用現代的行政劃分和地名,不能不說為當時極左的「古為今用」思想所害。

此外,還有混合使用不同意義的地區概念的情況。如標注「杭州」的宋版有四十五種,比起紹興九種、寧波五種

(其中兩種稱「杭州或寧波」)

等其他地區多出許多,而其中包含很多沒有刊記、無法確定刊刻地,只因多數刻工常見於其他杭州地區版本,版式、字體等呈現典型的浙刊官版風格,所以認定為杭州地區刻本。

從版面風格和刻工來看,杭州與紹興、寧波等周圍地區之間基本上沒有差別,因此《版刻圖錄》標注「杭州」的版本,完全有可能是紹興、寧波等周圍地區刊本。

換言之,標注「杭州」,有些確指杭州,可與紹興、寧波並列;有些則泛指杭州周圍,不妨叫作「大杭州地區」,其中包含紹興、寧波等地方。鄙意認爲應該先排屬於大杭州地區,同時可以確定刊地的版本,例如杭州、紹興、寧波等

(其中也可以有「杭州或寧波」之類情況)

依次都排好了,最後列同樣屬於大杭州地區但不能確定具體地點的版本。

《版刻圖錄》的地名并非實指

的情況

,除了杭州,還有建安。圖版一五九至一九五,共二十五種版本均標「建陽」,圖版一九六至二〇〇,共四種版本標「建甌」,乍看是兩個不同地方所刊,其實不然。如同「杭州」,標注「建陽」的版本中,有一部分有刊記可以確定為建陽刊本,而另一部分沒有刊記,也沒有刻工,只能根據版面風格推測為建本,具體刊行地點有可能是建陽,也有可能是周圍其他地方,也不排除建甌。

標注「建甌」的都是官刊本,因爲宋代建寧府的治所在甌寧,即今建甌,所以標注「建甌」,并不排除在別處甚至在建陽刊刻的可能性。當知《版刻圖錄》的「建陽」與「建甌」,實際上就是坊刊與官刊的區別。

《兩浙古刊本考》主要依據文獻記載討論浙江各地的刻書情況。《版刻圖錄》

則

試圖反映南宋刻本的整體情況,地區擴大到全國,也收錄了很多不確定刊地的版本。趙萬里通過對大量宋版書的調查,對各地不同時期的版刻風格有通盤的掌握,所以在《版刻圖錄》中想要貫徹依地區排列的方式。

分地區研究版本,的確繼承了王國維所為,但王國維只將已經知道為某地刊本的信息按地區編排,而《版刻圖錄》需要收錄大量無法確定刊地的版本,卻要貫徹依地區的排列方法,其難可想而知。於是才出現混合使用具體的杭州與大杭州地區,將坊刊與官刊轉換成「建陽」與「建甌」等情況。我們必須瞭解趙萬里的苦衷,知道「杭州」有兩種情況,「建陽」與「建甌」可以還原為「建坊本」與「建官本」來理解,才是善讀書者。

在此我們也應該要思考依地區排列這種方法的有效性和局限性,以及相關的各種問題。

趙萬里的貢獻主要在研究版本實物方面,在早年撰寫的文章中,他多次用「比較版本學」一詞來概括自己的研究方法。儘管如此,趙萬里也能延續王國維對文獻資料的運用,繼續擴大範圍。例如《版刻圖錄》兩次引用《景定建康志》

(圖版一〇五、六,一〇九)

與現存宋版互證,自然不在《兩浙古刊本考》收錄的範圍内,而《景定建康志》的記載包括版片具體數量,極有價值。如其中著錄的《禮記集說》,應該是衛湜書的第一次刊版,與流傳到今日的增訂本不同。我們無法看到第一次刊版的内容,但依據《景定建康志》的記載,至少可以推測大致的篇幅,不能說沒有較大意義。

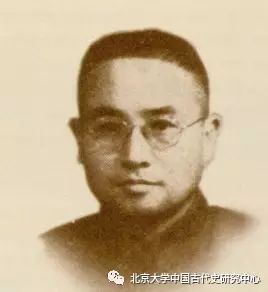

趙萬里

先生

王國維在版本研究方面最重要的貢獻應該是建立南宋監本的概念,並且明確南宋中央官版到元明清時期的傳存情況。《西湖書院重整書目》本來是非常簡略的一份書單,王國維獨具慧眼,發現這是探索南宋中央官版的重要綫索。他結合各家藏書目錄,推測《重整書目》只見書名的版本具體指哪些。

雖然他的推測不可能都準確,但他説明南宋國子監版片在入元之後置於西湖書院,明代轉歸南京國子監,為清朝所繼承的基本情況,至今已經是學界共識。具體有哪些版本,大體上也被認同。

王國維主要依靠文獻資料,成功描繪出南宋監本的基本情況。

趙萬里在此基礎上,結合他自己調查大量南宋版本實物的結果,發現有不少南宋刊本中,共同出現一批南宋前期大杭州地區的刻工,同時也共同出現一批南宋中期和元代補版刻工。不妨認爲這些版本就是南宋中央官版,在南宋前期刊刻,南宋中期由國子監、元代在西湖書院經過修補,是標準的流傳情況。如《經典釋文》

(圖版二四)

、《說文解字》

(圖版二六、七)

、《國語解》

(圖版三一)

、《楊子法言注》

(圖版三二)

、《冲虛至德真經注》

(圖版三三)

等,《版刻圖錄》都明列三批刻工,並指出應該是《重整書目》所收版本。

這是在王國維文獻考訂的基礎上,用版本學的分析方法得出的重大發明,有十分重要的實用價值,因爲我們不需要任何刊記、序跋,只要在一套宋版上看到這三批刻工就足以推測為南宋中央官版。

例如《國語》有公序本,有明道本,清代以來不少人討論兩者之優劣。現在知道圖版三一的公序本《國語解》是典型的南宋前期中央官刊本,在南宋中期經過修補,元代在西湖書院又再次修補,這才是南宋至明的官方標準版本。既有權威性,普及又最廣,所以明代《國語》版本均以此版為祖本。數年前,我們整理楊復《儀禮經傳通解續卷祭禮》,看到其中引用的《國語》有反切,一時不知來源,因爲手頭備用的上海古籍版《國語》及臺灣影印士禮居翻刻明道本都沒有音注。現在知道《國語》南宋標準版本是附有《補音》的公序本,那麼,看到南宋人引錄《國語》音,應該想到默認選擇是宋庠《補音》。明道本編校時間早於公序本,保留更多唐代以來傳本較原始的面貌,但未經官方校定,屬於私刻,影響有限。公序本經過官方較徹底的校勘,很多地方依從《左傳釋文》,往往失去《國語》的早期面貌,但減少了明顯的訛字及與《左傳》矛盾的文字,經過宋朝官方推廣,南宋以後的人看到的《國語》都是公序校定本。《四部叢刊》曾經是學者必備的基本資料,其中所收金李刻本即覆刻宋版公序本,與宋版十分相像。如今學者連《四部叢刊》本都購不到,只能用混淆明道、公序的上海古籍亂校本,希望有心的出版社影印宋版公序本。

又如《荀子》有《古逸叢書》影刻唐仲友台州刊本,北圖收藏另一種宋版

(有

1974

年文物出版社影印本)

行格相同,文字内容也十分接近。台州本原書已經散逸,北圖本沒有刊造序跋,不知該如何探討兩版之間的關係。高正先生《荀子版本源流考》

(

1992

年社會科學出版社)

作爲專門研究一部經典古籍版本的專著,問世較早,當時猶如空谷足音,頗能振奮人心。但書中討論北圖本的刻工乃云:「其中詹世榮、丁松年於高宗紹興年間曾在吳興參與刊刻《唐書》,丁松年、馬松於紹興年間曾在紹興參與刊刻《周易注疏》,何昇於寧宗慶元六年在紹興參與刊刻《春秋左傳正義》,詹世榮、丁松年、何昇、何澤、陳彬又同在杭州參與刊刻《說文解字》。」我們學過《版刻圖錄》,知道這些刻工都是南宋中期的刻工,他們出現在《唐書》《周易注疏》《說文解字》上,都是南宋中期補版刻工。

(據《版刻圖錄》著錄,何昇、何澤二名為《說文解字》

原版刻工。

然《春秋左傳正義》亦見何昇,則不妨視爲重名,《荀子》為南宋中期刊本,明顯晚於台州本,可無疑義。)

更重要的是這批刻工就是南宋中央官版南宋中期補版的常見刻工。王應麟認爲南宋後期的《荀子》國子監本就是當年

唐仲友

校刊的版本。目前無法論證台州書版是否真歸國子監,而北圖本從刻工推測有可能是國子監刻本,儘管未聞南宋中期國子監自己刻書

(修版除外)

的事例。假設北圖藏本是國子監覆刻台州本,王應麟也有可能據此情況論述說監本即台州本。

南宋後期的地方官刊本歸國子監的實例可擧南康刊《儀禮經傳通解》。不僅有宋人王

佖

明確記述南康舊版歸國子監,我們還看到元人余謙、陳旅在西湖書院修版的題記

(《版刻圖錄》序云「余謙、葉森等曾督工整修印行」,「葉森」應該換「陳旅」才合適)

,此版元代補版刻工就是經常出現在南宋前期中央官版元代補版的一批刻工。因此確定這種版本雖然當初在南康刊刻,後來歸國子監,元明時期一直作爲官方中央標準版本,有很大的影響,後來所有版本均以此版為祖本。

(請參北大出版社《影印宋刊元明遞修本儀禮經傳通解正續編》)

古籍流傳的大要,先有劉向、劉歆的編輯整理,後有宋人的校定刻版

(宋人常用「校定」一詞,不作「校訂」)

。有刻本之後,唐代抄本逐漸被淘汰,後來的版本都從北宋官版衍生。北宋版已不得見,南宋版本往往有多種,而且文本有不小差異,這一點從一些南宋版的序跋、校記中也看得出來。我們要放棄擇善而從的主觀校勘,客觀理解不同版本的性質。最要緊的是找出南宋官方標準版本,只有確定南宋官方標準版本,才能準確分析其他版本的異文,進而討論各版本的性質。可見趙萬里分析南宋初期、南宋中期、元代三批浙江刻工,明確提示南宋

中央官版都由同一批刻工進行補版,是多麽重大的發明。

另外,《版刻圖錄》目錄的每一條記載一律都從版框高寬開始,也有十分重大的意義。經過比較,我們可以總結出南宋官版的標準尺寸大概是高

21

釐米,寬

15

釐米,恰好是宋尺高七寸寬五寸

(版框尺寸據框内,阿部隆一、尾崎康等皆謹遵《版刻圖錄》成規,而《再造善本》改據框外,實屬不便)

。儘管有的稍微寬,有的稍微窄,有的明顯大

(如《咸淳臨安志》為官刊大本,《版刻圖錄》著錄「匡高一八·四釐米,廣二六·三釐米」,乃高廣互錯)

,有的稍微小一些,變化不小,但始終離

21

乘

15

的標準不遠。坊本尺寸基本上都明顯小於這一標準,所以尺寸也是分辨官版與坊本的一個有效

綫索。

通過《版刻圖錄》,我們也可以瞭解,南宋版本有無刻工,大致相當於官版、坊版的差別。蓋官方辦事,喜歡追求責任分明的形式,所以到處要署名簽字。如南宋中期建刊十行本諸經注疏及十行本十史

(黃善夫、劉元起《漢書》等)

均屬坊刻,無刻工,而這些版本的元代覆刻本有刻工,疑為福州州學之類官府所刻。符合或接近

21

乘

15

的標準尺寸,有刻工,初步可以推測是官版。再檢查刻工,如果符合《版刻圖錄》的三批刻工,可以視爲南宋官

方標準版本。

三、探索與變動

《版刻圖錄》宋代「杭州」的第一條是吳越王刻的陀儸尼

(圖版三)

,佛經以外的宋版第一條是《漢書注》

(圖版四)

。

《版刻圖錄》著錄為「北宋刻遞修本」,「疑杭州或福州」,包含很大的問題。清人錢大昕、王念孫皆稱此本為北宋景祐監本。《版刻圖錄》目錄云:「補版刻工程保、王文、孫生等人,紹興十九年又刻福州開元寺毗盧大藏。程保等既是南宋初年人,則此書原版刻於北宋後期,即據北宋監本覆刻,而非景祐監本,當是事實。

」這種推論很不可靠。不止一個補版刻工在紹興十九年同時從事福州開元寺藏經的刊刻,暫且推測修補時間離紹興十九年不會很遠,但也不足以推論原刊時間早到北宋。

圖版八一的《文選注》有紹興二十八年修補的刊記,趙萬里推測云「此書刻版當在南宋初年」。

簡單推測的大致修補時間相差約十年,據此推測原刊時間,一為北宋後期,一為南宋初年,判然有別,不免令人懷疑。《版刻圖錄》又云「此書刻工牛實、徐高等,皆南宋初年杭州地區名匠,徐雅、湯立、洪吉、董明等,紹興初又刻《思溪藏》」,這是說原版由南宋初期杭州常見的刻工刊刻,據此看來《漢書》似乎也是南宋初期的刻本。

當知《版刻圖錄》雖然標注「北宋刻遞修本」,

然

究竟是否北宋刻本,趙萬里是猶豫的。

刻書地點也如此。有一部分刻工出現在湖州的思溪藏,也有南宋初浙江官版常見的刻工,但也有一批刻工出現在福州的開元寺藏,所以只能說「閩浙兩地刻工,可通力合作」。從版面風格看,好像是浙江官刊,所以列爲「杭州」非佛經刊本的第一部。然而對勘官劉希亮是知福州長樂縣,與刻工的情況結合起來考慮,無法否定福建刊本的可能性,所以不得不標注「杭州或福州」。《版刻圖錄》的最後結論是「此書究為何時何地刻版,尚待後證」,非常誠實地説明他無法確定。

《版刻圖錄》宋元部分依地區排列,認爲不同地區有不同的刻書風格。

《漢書》無法確定是杭州還是福建,必須承認不同地區也會刻出風格一致的版本。

我們也可以聯想東洋文庫所藏《歷代地理指掌圖》

(上海古籍出版社曾經在未經徵得藏書單位同意的情況下擅自影印,使得後來的複製、影印申請很難得到藏書單位的許可,記此抱怨)

,明明有刊記寫「西川成都府市西俞家印」,而版面風格與浙刊本無異。《漢書》若無刻工,《歷代地理指掌圖》若無刊記,單獨從版面風格來判斷,所有人都會推測為浙刊本。梶浦晉老師曾經表示佛經版本有佛經自己的字體傳承,不同字體風格不應該都理解為地區性差異。不管怎麽理解,有些不同地區版本的版面風格會十分相似,單凴字體風格無法確定刻書地點,是必須承認的事實,《版刻圖錄》就在開頭《漢書》條向我們鮮明地呈現這個問題。後來專門研究這一問題的尾崎康先生認爲,《版刻圖錄》參考開元寺藏、思溪藏的刻工討論問題,是很重要的突破。

於是對開元寺藏、思溪藏的刻工進行更大範圍的調查,又廣泛參照其他南宋初期刊本之刻工,確定《漢書》的刊刻時間在北宋末到南宋初之間。綜合各種因素,尾崎先生感覺傾向於南宋初,但考慮到不少補版刻工也出現在南宋最早期刻本,所以不能排除北宋末的可能性。

尾崎先生遵用趙先生的研究思路,進行更全面的調查,增加了大量信息,最後將《版刻圖錄》的結論「北宋刻」調整爲「北宋末南宋初刊」。我們認爲《版刻圖錄》這一條,就是因爲趙先生的猶豫與疑惑,才有價值。

儘管字體風格不能決定刻書地點和時間,也不能否定地區特色的存在。

要掌握某一地區的刻書風格及其時代變化,必須看到同一地區的多種刻本。趙萬里通過調查大量宋元版,逐漸形成對各地區刻書風格的認識。

今日我們對南宋各地刻書字體風格的認識,都來源於《版刻圖錄》,五十年來大家都在因襲,感覺好像是天經地義,往往忽略很多認識都是趙萬里的創見,也很少有人瞭解當年趙萬里形成這些認識有漫長的過程,經過了許多的變化。今以蜀刻本為例,清代不少學者一看到大字刻本就以爲是蜀刻本,沒有任何根據,只是因爲經常聽到「蜀大字本」這種説法,所以一看到大字本,條件反射式地視爲蜀刻本。

帶有刊記的蜀刻本傳存的非常少,所以長期以來學界都無法掌握蜀刻本的風格特點。張金吾曾謂《冊府元龜》十三行「新刊監本」為北宋版,十四行本為南宋版。

一九二八年趙萬里為舊北京圖書館藏本撰寫提要,推測宋版《冊府元龜》十四行本即北宋成書之後國子監所刊,十三行「新刊監本」據此版翻刻,等於指出張金吾顛倒了先後順序。

至三〇年趙萬里撰北平館新收展目錄,始稱「宋蜀刻本」。

三四年評論《四部叢刊續編》則謂十四行本為北宋季年眉山刊本,十三行「新刊監本」為南宋建本。至《版刻圖錄》(圖版二二四),始定為南宋中葉眉山坊本,并以北宋最初刻本之說為「絕非事實」,是強烈否定自己三十年前的觀點。《版刻圖錄》不言及十三行「新刊監本」部分的問題,恐怕是回避了麻煩。今案,十四行部分也有標題「新刊監本」之處,儘管不知十三行、十四行之間究竟是如何關係,但十三行部分似乎也是蜀刻本,趙萬里也應該沒有堅持南宋建本的觀點。《版刻圖錄》六〇年第一版稱「此本原出北宋官版,故諱字缺筆多遵之」,六一年增訂版刪了「官」字

(請參本刊第五輯王鷙嘉《《中國版刻圖錄》初版、修訂版對照表》)

。可見趙萬里的認識,自二八年,經三〇年、三四年,到六〇、六一年,經歷了非常大的變化。

《版刻圖錄》云「審其行款字體刀法,與《二百家名賢文粹》如出一轍,知為南宋中葉眉山坊本無疑」,而《二百家名賢文粹》

(圖版二二三)

目錄則云:「據慶元二年眉山王稱序、慶元三年咸陽書隱齋刻書跋文,知此書為慶元閒眉山咸陽書隱齋刻本。書隱齋乃眉山書坊主人齋名,咸陽是其原籍。

刻工王朝又刻《太平寰宇記》、《太平御覽》等書,其人乃南宋中葉眉山地區名匠。」可見《二百家名賢文粹》有序跋,可以確定刊刻時間、地點,也知道刊書者,刻工又可與日本所藏蜀刻本《太平寰宇記》、《太平御覽》互證,適合作爲標準版本。可以想像趙萬里只有看到《二百家名賢文粹》,才能確定《冊府元龜》是南宋中期蜀刻本。

《版刻圖錄》於《鄭守愚文集》

(圖版二三九、二四〇)

云:「傳世蜀本唐人集有兩個系統。一為十一行本,約刻於南北宋之際。一為十二行本,約刻於南宋中葉。」十二行本的字體與《二百家名賢文粹》、《冊府元龜》等相似,故可以定為蜀刻本。

十一行本的字體特點沒有十二行本那樣明顯,而顧千里曾經指出文本特點與《直齋書錄解題》所稱蜀本合,《版刻圖錄》亦引顧說為據。

王國維先生

王國維《傳書堂藏善本書志》《宋書》條云:「今世所傳七史,元時板在西湖書院,明時移入南監,則非蜀中刊本而爲江南刊本,可斷言也。

」趙氏從王說,謂宋南渡後,監本尤其正史多取江淮諸州郡刊本,以爲南北朝七史當爲北宋監本或眉山本之覆刻,非真眉山本

(《館藏善本書提要》「南齊書五十九卷」,《北平北海圖書館月刊》卷一第六號,一九二九年)

。至撰《兩宋諸史監本存佚攷》

(《史語所集刊外編第一種》,一九三三年)

,趙萬里明確論斷七史即臨安本,並擧三證曰:「傳世大字本七史,元時版入西湖書院,明時版在南監。凡入南監諸版,皆江南或浙、閩所雕,無蜀中刻本。其證一。眉山刊書,當時最有盛名。傳世宋刻本確爲眉山本者,小字則有《冊府元龜》、《國朝二百家名賢文粹》、《東都事略》諸書,大字則有蘇文定、蘇文忠、秦淮海、陳後山、洪盤洲諸家《全集》。諸書無論大小字本,刊工體式與傳世宋刊七史均不合,而七史字體方整古厚,與浙本相近。其證二。七史中,梁書版心下記刊工姓名,有龐知柔、曹鼎、童遇諸人,皆浙人也。浙本《朱子大全集》亦龐知柔等所刊。觀於龐等重修《梁書》,其爲浙刊而非蜀刊,斷可知矣。其證三。」張元濟知道「眉山七史」的南宋中期及元代補版均由浙江刻工刊刻,而《校史隨筆》

(一九三八年)

仍堅持眉山刊版之說,云:「卷中字體遒斂,與世間所傳蜀本同出一派。

其版心畫分五格者,殆爲蜀中紹興原刊;餘則入浙以後,由宋而元,遞爲補刻也。

」然而一九六〇年《版刻圖錄》序乃云「遠在四川眉山井憲孟倡刻的南北朝七史版片也移送到監」,則其說居然與張元濟相同。趙氏持論的倒退,應該不是推服張元濟,而是表示游移不定,非常值得我們關注。

仔細分析《兩宋諸史監本存佚攷》的三證,其中第一證、第三證是上節已經談到的南宋中央官版特點,而且趙萬里這篇重要論文就是要説明南宋監本的流傳問題,其說自然有一定的説服力。

但所擧刻工均屬南宋中期補版刻工,未能列舉原版刻工,直接證明原版即在浙江刊刻,所以張元濟說眉山刻版運到浙江,南宋中期以後在浙江修補,儘管類似強辯,趙萬里也沒能否定其可能性。

第二證是蜀刻本字體風格問題。趙萬里提出大字、小字兩個類型,而七史字體均不相類,所以認定七史非蜀刻本。

這裡我們可以看出,此時趙萬里對蜀刻本字體風格的掌握仍然非常有限,因爲這兩個類型,按《版刻圖錄》的論定,都屬於南宋中期蜀刻本。

既然沒能説明南宋前期蜀刻本的字體風格特點,也就無法否定七史是南宋前期蜀刻本的可能性。這樣看來,趙萬里雖然堅信自己對南宋中央官刊本的宏觀理解,也相信七史也是浙江官刊本,但未能明確否定張元濟巧說的可能性,所以《版刻圖錄》序採取保守的態度。清代以來一直以爲是眉山刊本,張元濟也提供了彌縫矛盾的巧說,不如暫且仍舊說。這一問題,後來尾崎康先生調查大量七史傳本,從中耐心搜集原版刻工,才最後證明為浙江刊本。

四、定論與歪曲

如上節所論,趙萬里的觀點一直有變化,就在《版刻圖錄》一部之中也有前後不同的説法。圖版一五、一六著錄浙刊《廣韻》,目錄云「宋諱缺筆至構字」,刻工「皆南宋初葉杭州地區良工,因推知此書當是紹興間浙刻本」。

然在圖版八八、八九婺州市門巷唐宅刊本《周禮注》的目錄卻云「《廣韻》缺筆至構字、眘字」,指的無疑是同一部《廣韻》

(《版刻圖錄》於兩書皆著錄刻工余竑)

,而「眘」字

缺筆

則刊刻時間已在孝宗朝。《廣韻》此版,現存兩部,一在北圖,缺卷二、卷五,一在靜嘉堂

(非皕宋樓本)

,足本,阿部隆一云「刻工皆南宋前期人,缺筆至構、眘止,慎字不缺筆,字體、版式皆保留北宋遺韻,是南宋初浙刊本之典型」,據此三點,斷定此版為孝宗初年浙江官刊本

(說見《日本國見在宋元版本志》)

。

朴貞玉先生《廣韻版本考》

(一九八六年,臺灣,學海出版社)

定此版為「高宗紹興間浙刊本」,云「阿部隆一謂眘字亦缺,實未避焉」。阿部隆一好歹是版本專家,調查南宋版不知其數,豈有憑空杜撰缺筆之理。

頗疑朴先生在趙萬里與阿部隆一之間進行權衡,選擇相信趙萬里,所以採用《版刻圖錄》「宋諱缺筆至構字」,「當是紹興間浙刻本」的説法。

殊不知《版刻圖錄》也有「《廣韻》缺筆至構字、眘字」的説法,阿部隆一的説法其實與趙萬里一致。

有沒有缺筆,本來不容爭議,更何況《廣韻》缺眘字末筆就在大字,按韻序一查即可知。

產生混亂的原因在眘字缺末筆,很像從日的昚字。加上《說文》此字從日,所以會有人認爲昚字沒缺筆。

其實《類篇》目部有眘字,《禮部韻略》卷首《淳熙重修文書式》的孝宗廟諱就是從目的眘字缺末筆。黑水城出土另一種南宋版

(影印見

2006

年文物出版社《黒水城出土音韻學文獻研究》,編者妄稱北宋版)

,眘字缺末筆非常明顯,而此版兩竪筆出頭稍短,多少接近從日的昚字,上海圖書館所藏楊守敬舊藏覆刻版

(即《古逸叢書》底本)

更像從日的昚字,其實由從目的眘字缺末筆變化而然。《上海圖書館藏宋本圖錄》言「此本宋諱避至構字」,又以北圖藏本為「南宋高宗時」刻本,則該書編者恐怕也沒注意《版刻圖錄》圖版八八、八九的説明。

(據阿部隆一,所謂「孝宗初年」刊《廣韵》有九名刻工亦見紹興九年刊《毛詩正義》,七名刻工亦見紹興年間刊《外臺秘藥方》。如此多刻工共同出現,通常足以確定《廣韵》亦即紹興年間刊本。然而亦有十名刻工幷見孝宗朝刊《春秋經傳集解》,不知當如何理解?所謂孝宗朝刊《春秋經傳集解》,即靜嘉堂所藏八行經注本,原版部分文字風格、刻工均屬南宋初期,而亦多避「慎」字,故被認定爲孝宗朝刊本。《廣韵》與《春秋經傳集解》,從字體、刻工推測更像是紹興年間刊本,與從避諱的推測形成矛盾,這一問題值得進一步探討。)

順便說北圖、靜嘉堂藏本