Max经历一则

若干年前在电视台打工,一日带摄像老师傅外出拍片,没想到老师傅中午饭局喝大了。大着舌头说自己没醉,但是连路都走不稳。

心想完了,今天这片子没法拍了。

结果呢?只要一按REC,老师傅马上站如一棵松,画面稳如钟,推拉摇移该怎样就怎样。

「只是拍完了还得我搀着他回台里。」

插播福利

关灯拆电影独家评论音轨大优惠啦!扫下方二维码即可享受优惠:

1.优惠金额:10元

2.应用范围:《牯岭街少年杀人事件》拉片讲座合集(原价78.8元)

3.每人限领张数:1张

4.使用时间:即日起至10月16日零点

※购买之后可以在关灯拆电影公众号底部-在线影评-我的-我的已购中找到购买的商品。

关灯特约,请勿转载

1.

最近重看前几年大热的HBO职业剧《新闻编辑室》,发现里面有一句台词一直印在我潜意识里。

黄金档新闻主播威尔休假回来,此时手下的得力干将去了隔壁制片人的晨间节目。

威尔愤怒地指责这种挖自家人墙角的行为:“这已经不是不专业了,这是不文明。但更重要的是,这不专业。”(This is more than unprofessional, it’s uncivilized. But more than that, it’s unprofessional.)

你看,职场的价值观就是,一个不专业的人还不如一个不文明的人。注意这里的文明是civilized,不是文明与礼貌的文明,是文明与野蛮的文明。

那威尔作为站在电视台鄙视链最顶端的王牌主播,是如何体现他的专业的呢?

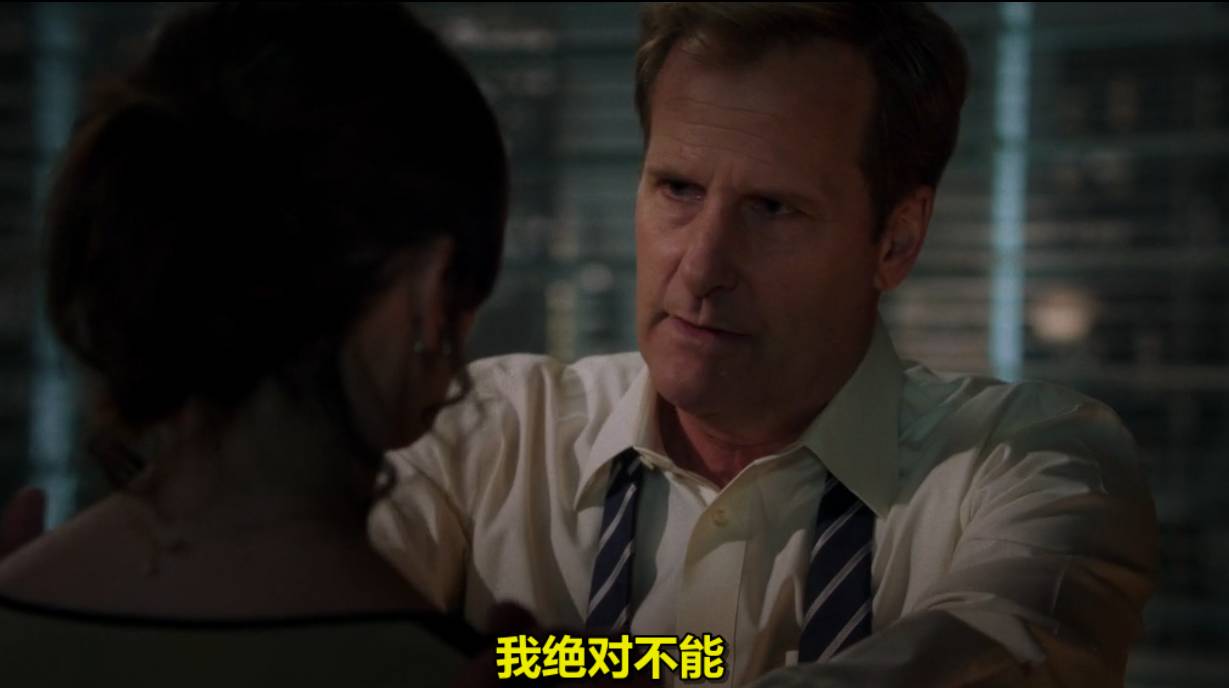

当晚的头条是“BP石油公司大规模漏油事件”(此事为真)。

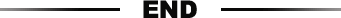

由于是突发重大新闻,威尔全程无稿件口播新闻,同时还要留一只耳朵来听制片人兼前女友麦肯锡的指挥。偌大的提词器上,就写着一个词,“VAMP(即兴)”。

到了连线采访环节,制片人通过耳麦建议威尔来问

“为何没有应急方案?”

到了威尔嘴里,直接一秒钟翻译成了

“为什么钻到3海里以下,却没有解决最有可能发生的紧急情况的应急方案?”

句子长度一下子翻了三倍,把背景数据、矛盾核心以及应变能力全都表达了出来。

在镜头前的威尔,就像是一块冰冷的铁板,他可以瞬间把自己变成职业所要求的完美形态。

在之后的第七集里,威尔的这一属性再次展现得淋漓尽致。

这天他在派对上嗑药磕嗨了。

此时传来了本·拉登被击毙的消息。威尔劲儿还没缓过去,头脑不清语无伦次。吓得制片人大叫OMG,准备临时换人。

但是对于威尔来说,做了那么多年新闻,怎么可能放过这一历史性时刻呢?

一坐上主播席,立刻切换到专业模式,毫不含糊。

这当然很专业,但是你仔细想想还挺细思恐极的。

只要演播室灯光一亮,他就像被按了开关一样变成另一个人,哪怕是吸了毒都能强行把自己扭过来。

那么是不是导演也想告诉我们,凡事在镜头前呈现的,都是一个真实的自己所扮演的另一个人呢?

2.

一个去年的段子:

“过年了,北上广写字楼里的Linda、Mary、Vivian、Michael、Leo都陆陆续续踏上火车,回到了靠山屯、幸福村等地方,名字变成了桂花、秀兰、强子、狗剩……”

这个段子在春节期间传得很火,不经意间揭示现代人工作人格与生活人格分裂的时代特征。

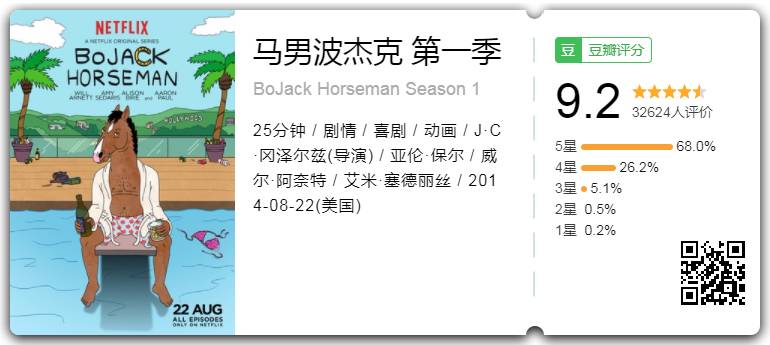

脑洞丧剧《马男波杰克》第一集里有这样一个小情节。

马男的女朋友卡洛琳公主要和他分手,两人大吵一架不欢而散。

不一会儿,卡洛琳公主又打电话给马男。

因为她同时还是他的经纪人,卡洛琳瞬间变了一种语气。

作为一部喜剧,这里显然是用反差来制造笑料。

但是细细想来,似乎现实生活也确实是这样,前一秒还在为私人琐事操心,下一秒就要给客户打电话。这样的经历你肯定也有过吧?

真的是让人觉得很无奈呢。

3.

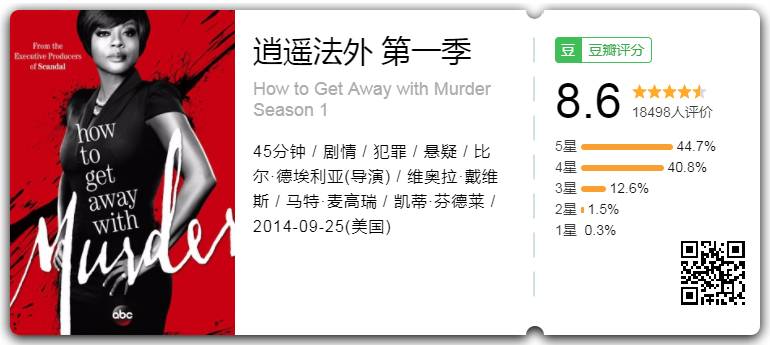

说到这种人格分裂,我不得不提一个极端的例子,那就是这几年最好看的爽剧之一《逍遥法外》。

最近第四季刚刚开播,正好顺带推荐一发。如果你喜欢那种集集有反转季季放大招的美剧,此剧非看不可。

女主角黑人大妈安娜丽斯,是一位“人渣型”辩护律师。

丈夫山姆是心理医生,都是典型的职场精英。

本剧的英文片名叫《How to get away with murder》,直译过来就是“如何逃脱谋杀罪”。哪怕安娜丽丝的辩护对象真的杀过人,她都能颠倒黑白地帮他们洗脱罪名。

同时她也是大学教法律的教授,在课堂上教她的学生们未来如何成为像她这样的律师。

单集的支线剧情,就是她带着五个得意门生一起,进行各种不择手段的辩护。

但真正勾住观众的,是每一季的主线大案。

比如第一季一开始,那五个得意门生里的四个人,失手杀了安娜丽斯的丈夫山姆。

所以他们要一边接受安娜丽斯的传道受业解惑,一边在她的眼皮底下毁尸灭迹。

之后的剧情就不剧透太多了,强烈推荐大家去看。

在这部看上去三观超级不正的剧里,最凸显的一点,就是他们即使每时每刻都在重压之下,依旧能保持自己独立的工作人格。

因为背负血债,剧中人物私下会显露出脆弱和崩溃的一面。但是只要安娜丽斯拿来一叠厚厚的文件,所有人就马上切换进工作模式,展示出一个职业律师所应有的状态。

很有意思的是,这部剧在拍摄和剪辑手法上,也处处体现这种“二元性”。

每一集的结构都很固定,开头和结尾几分钟讲述主线,中间部分是单集的支线。

比如上面提到的四小强失手杀了山姆,这个焚尸案每一集都只推进一点点,但是每次推进都会带来新的反转和悬念,让人惊呼WTF!所以每集的开头和结尾都是最为紧张和精彩的段落。

这些段落导演都使用了手持摄影、快速剪辑和偏蓝绿色的后期调色,显得阴暗凌乱,正好对应着各位主角私下的生活人格。

无论是他们长期焦虑带来的压抑,还是死亡笼罩下的绝望,都与这种视觉风格相匹配。

而到了支线剧情,大多场景都选在宽敞明亮的教室或者法庭,画面也是以稳定的镜头为主。

此时主角们展现出各自的工作人格,每个人都充满自信、条理清晰,正如他们所穿着的职业装一般光鲜亮丽。

他们白天是能说会道的见习律师,晚上是焦躁不安的过失杀人犯。在后面几季中这种对比更加明显。

导演通过镜头语言的,强化了一以贯之的价值观:哪怕我私底下再不堪,工作的时候我也必须专业,两种身份泾渭分明。

这种身份快速切换的能力,无疑是在一个高度分工化的成熟社会所应具备的职业素养。因为在整个职场人际关系网中,剔除了个人情感的工作人格是效率最高的。

但是让人禁不住要问,想要在现代社会生存下去,一个人究竟要“演”几个“我”?

4.

工作与生活人格的反复切换确实活得很辛苦,但好歹是有工作的。对于现代人来说,一旦失去了工作,多半连怎么过日子都不会了。

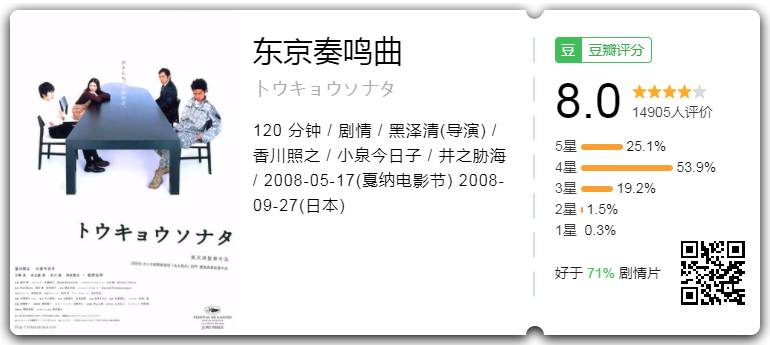

在讽刺这一点上,没有哪部电影比黑泽清的《东京奏鸣曲》更为犀利。导演向人们展示了一幅两种人格完全混乱的浮世绘。

香川照之饰演的男主角名叫佐佐木,是一家大型企业的业务骨干。

电影一开始,他就被领导叫到办公室,由于公司组织架构调整,他的整个部门都被撤掉了。

原本过着稳定生活的佐佐木一下子陷入了中年危机,只能瞒着妻子和孩子每天在就业中心排长队。

编剧在这里铺垫,论他的年龄和特长,已经不可能再找到企业高管这一级别的工作。失业的挫败感逐渐弥漫。

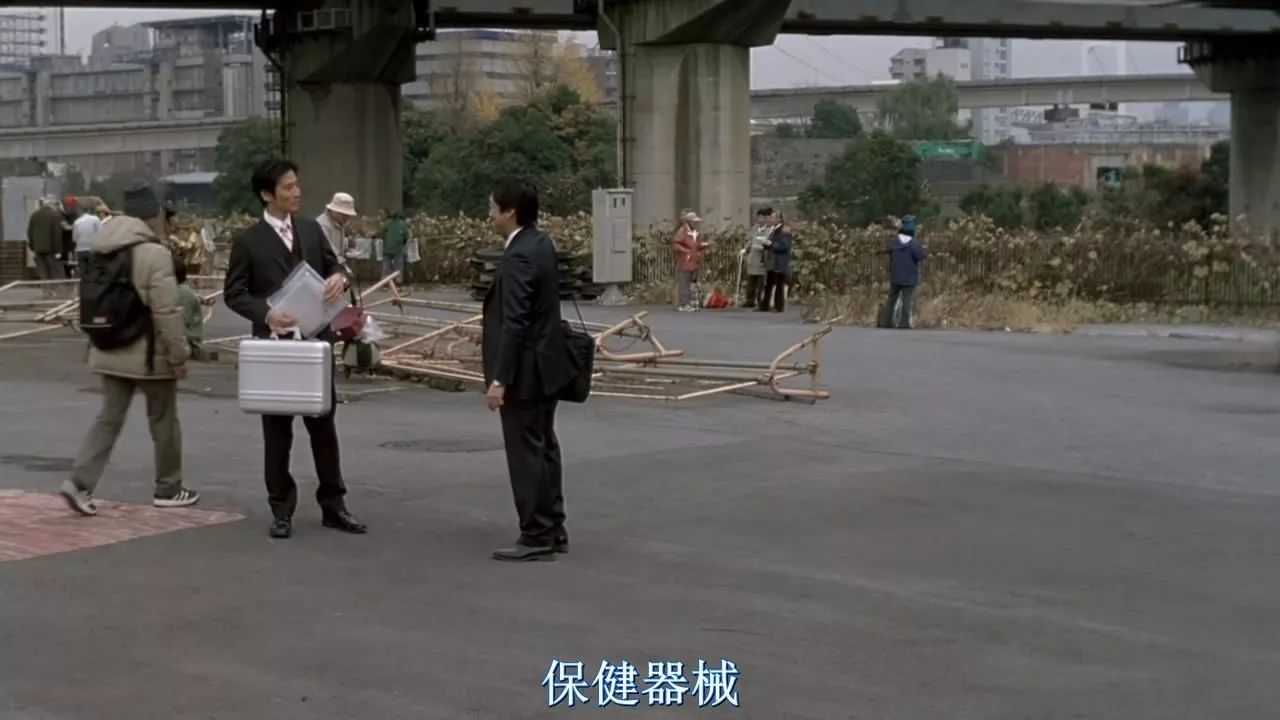

有一天在中午排队领救济盒饭的时候,他偶遇了路过的老朋友黑须。

黑须似乎依旧意气风发,刚聊几句就被工作电话打断。

由于家庭和事业双双不利,佐佐木对有工作的黑须十分羡慕。

为了保留面子,佐佐木谎称自己的工作也还不错。

正当佐佐木想着怎么把牛吹下去时,黑须看到了对面正在领盒饭的队伍,表示他也要去另一份。

这场面就很刮三了,明明刚刚还在电话里豁胖,怎么就突然也去领给流浪汉吃的救济饭呢?

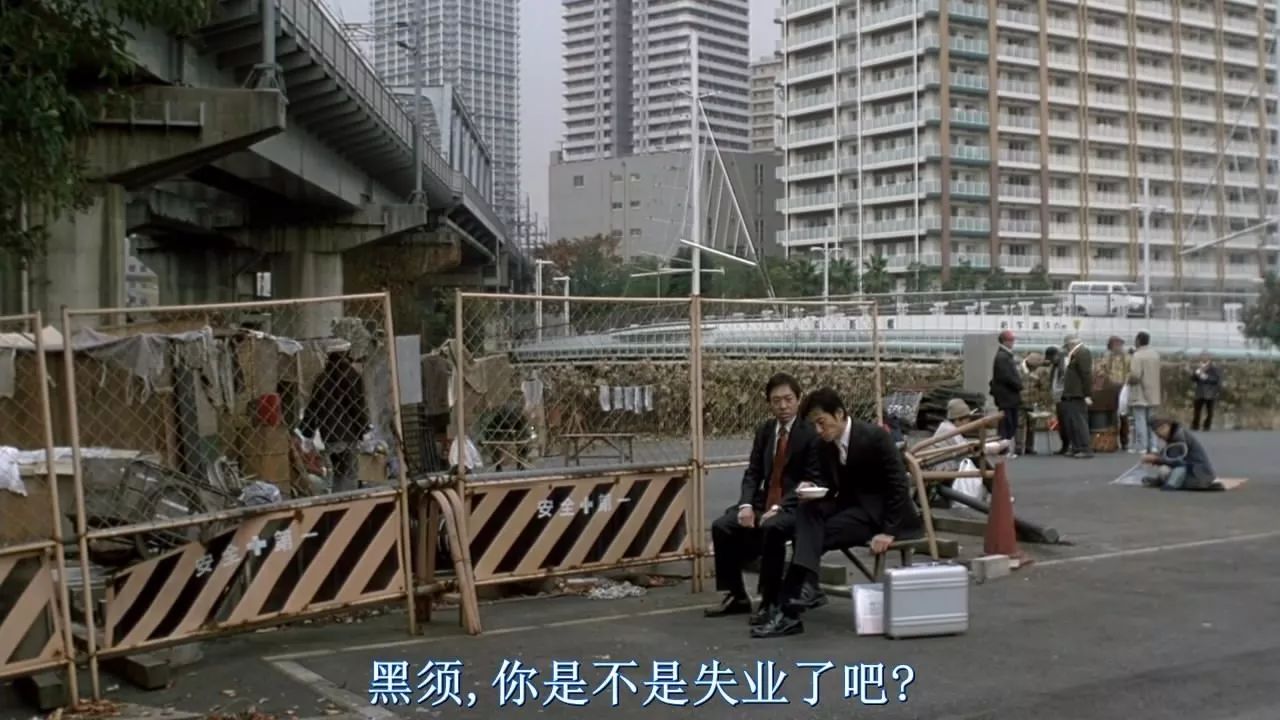

盯着吃盒饭的黑须看了很久,佐佐木终于忍不住了。

发现自己被看穿,黑须也放松了下来。

还骄傲地给佐佐木示范,把手机设定为一小时响五次,这样就可以一直假装自己有工作来电的样子。

失业金也要开新的账号来领取,以免被老婆大人发现。佐佐木先前对他“有工作”的羡慕,转化为了对他心思缜密的佩服。

由于无处可去,两人只能每天在没人管的书店里坐着看几个小时书。但即使是这种情况下,黑须也不忘掏出手机佯装很忙的样子。

编剧通过种种细节让佐佐木对黑须产生崇敬之情,黑须演得越像,佐佐木就对他越是服气。

第二天在就业中心排队时,黑须突然盛情邀请佐佐木晚上去他家吃晚饭。

吃晚饭的时候嘛,电话自然又要响了,你们懂的。

接电话期间,黑须的妻子悄悄向佐佐木打探丈夫工作的消息,看来已经是有点怀疑了。

这时,黑须回来了,飙演技时刻到。

What?全是套路啊!一脸懵逼的佐佐木只能配合着一起演。

原来这整个饭局就是一场鸿门宴啊,请他来的目的就是为了在妻子面前再演一出,过一把当高管的瘾。

虽然黑须的作为很无耻,但是不得不承认这一段我真的眼泪都要笑出来了。

我想,此时香川照之的内心其实是这样的吧。

黑泽清通过荒诞不经的剧情,让人骨子里感到日本社会令人绝望的就业压力和男权至上的可笑之处。

一个曾经被工作规训的人,以至于离开了工作,也要沉浸在虚假的安全感中。就算完全没有人在看,也必须演下去,因为这样才会有一点点所谓的尊严。

所以各位,别老是抱怨工作很痛苦。想想那些丢了饭碗还拼命演戏的戏精,那才叫真的哑巴吃黄连呢!