人口是经济的最基础要素,出生人口更是人口中最关键的环节。人口也是影响资本市场信心的核心因素。

最近看了一些关于2024年出生人口的文章,总觉得数据和逻辑需要充实。于是,写本文用详细数据量化分析一下2024,以及对2025和2026做个预测。

定性的描述,多是看法而已;定量的数据分析,方能提供

坚实

基础。

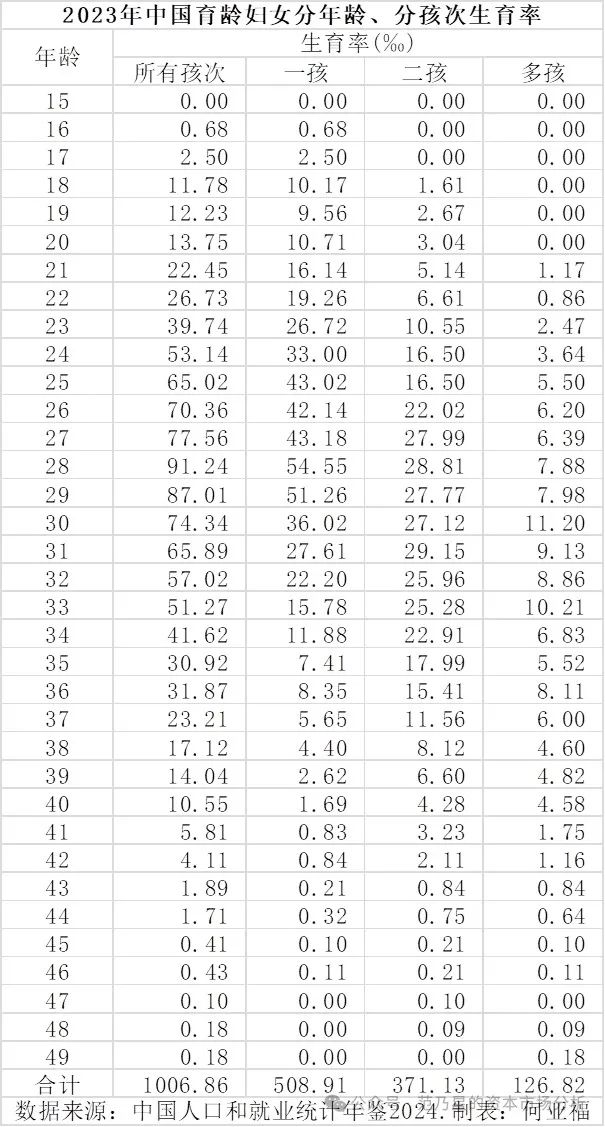

一、数据基础:2023年分年龄分胎次生育率

下图数据取自《中国人口和就业统计年鉴2024》,由何亚福在《

最新人口统计年鉴显示2023年中国总和生育率是1.01,一孩生育率显著下降

》文中发布。

由上图可知2023年度总和生育率为1.007,一孩为0.509,二孩为0.371,三孩及以上为0.127。而国家统计局2023年出生人口902万人,据此粗略估算:

头胎456万人,二孩为332万人,三孩及以上为114万人

。

上图中,15-49岁女性,按满周岁计算,对应1973-2007年出生,根据《人口普查年鉴2020》,数据如下:

用分年龄的女性数量乘以第一张表中的分年龄分胎次生育率,则可以得出详细的生育数量分布表:

如上,验算的2023年出生人口901.6万人,和国家统计局公布的902万人,几乎完全相等。

但第一张图根据合计生育率计算的胎次分布为:

头胎456万人,二孩为332万人,三孩及以上为114万人。与上图中分年龄详细计算差异很明显,如:

头胎实际为429万人,而按总胎次生育率估算为456万人,高估6.29%即27万人;

二胎为350万人,按总胎次则低估了18万人;三孩及以上低估9万人

。

这是本文的第一个启示:结构比总量更重要,有时候按总量估算而忽略结构分析,会得出完全相反的结论。

二、对2024年出生人口的量化分析

2025年1月17日,国家统计局公布2024年出生人口为954万人,详细的分年龄分胎次生育率数据估计要明年才能公布。

但是,我们依然可以量化分析一下:2023年15-49岁育龄女性对应1973-2007出生,2024年15-49岁育龄女性对应1974-2008年出生,去掉1973年的增加2008年的即可。【2023年时,2007年的出生为0,1973年的仅出生三胎及以上0.2万人,并无头胎和二孩。】

仍然用2023年分年龄分胎次生育率乘以调整后的2024年育龄女性,可研究下:

育龄女性增加1岁对生育人数的具体影响

。

如上,总量873.3万人,比2023年的901.6万人,减少28.3万人,按胎次划分分别减少15.1万人、10.5万人、2.7万人。从降幅来看,分别为:

-3.14%

,-3.52%,-3.00%,-2.19%,

头胎和二孩降幅是主因,结论是:即使生育率维持不变,因为育龄女性老了1岁,出生也会下降28.3万人

。

2023年出生人口902万人,2024年出生人口954万人,增加52万人,增幅5.76%

。这个结论看起来可以,但是,不是实际情况

。

真实结论应该为:若按2023年生育率,则2024年出生人口为873.3万人,实际出生954万人,实际增加80.7万人,

增幅9.24%

,这才是真实的增长。原因可能为:三年疫情积累;龙年偏好;2023年结婚人数增长。

三、按2023年的生育率对2025年出生人口的量化分析

同样的逻辑,按2023年的详细生育率,将2023年的15-49育龄女性平滑2岁,即可预测分析下2025年的出生情况:

如上图,按2025年生育率详细结构完全和2023年一样,仅是育龄女性年龄增长2岁,出生人数也会由2023年的902万人下降为

2025年的844.1万人

。

也比2024年同样的873.3万人,减少29.2万人。

强调下结论:若2025年生育率情况和2023年一样,则出生844万人;若实际情况大于这个数,则可以说明生育率提升;若低于这个数,则生育率继续下降

。

四、关于育龄女性年龄结构的深度分析

2023年生育率1.006,低于维持世代平衡的2.1,这当然是个重要问题。

但2023年实际出生人口仅是2017年的一半,仅仅6年。生育率不是最重要的影响因素。育龄女性年龄结构才是更大的原因,而这个原因20年前就存在了。

现在育龄女性按15-49岁,跨度35年,这是人口学家定义的,但按这个做实际预测偏差太大。考察一下2023年实际生育的902万人,15-19岁合计生育18.3万人,仅占2%;40-49岁合计24.7万人,仅占2.74%;这15个年龄段合计不足5%,取20-39岁这20个年龄*1.05,才是更精确的分析方法。

2025年时,15-49岁女性合计30775万人,20-39岁合计17525万人。