近日,针对与普莱德管理层以及另外两家上市公司宁德时代和福田汽车的多轮隔空互怼,东方精工再次做出了解释,并发布《关于近期媒体和投资者关注事项的说明公告》,解释为何东方精工和立信确认的业绩与普莱德管理层有较大差异。

这一事件还要追溯到东方精工2016年47.5亿元高价收购普莱德100%股权的交易。

针对标的2018年业绩是盈是亏问题,东方精工与标的普莱德管理层和原股东都产生了巨大的分歧,东方精工认为标的2018年亏损2.19亿,标的管理层却称盈利3亿多。为此,双方隔空互怼,开启了多轮唇枪舌战。

第一回合:东方精工称标的亏损2.19亿

4月16日晚,东方精工公告称,收购的标的普莱德2018年亏损-2.19亿元,未完成业绩承诺,对收购普莱德形成的商誉计提38.48亿元减值准备,同时要求普莱德原股东支付26.45亿元的业绩补偿。计提商誉减值准备得到立信会计师事务所的认可。

第二回合:标的原股东之福田汽车和宁德时代怒怼东方精工和立信会计师事务所

但作为标的普莱德原股东的福田汽车,于4月18日晚发布公告称,普莱德管理层批准报出的2018年度财务报表与东方精工披露的普莱德的业绩存在重大差异,东方精工存在误导投资者的情形,同时称立信会计师事务所私自出具审核报告,严重误导投资者。

并表示对东方精工计提商誉价值不认可,并表示将会采取法律等各种手段,保护公司及国有资产利益。

4月22日晚,普莱德原股东也即另一家上市公司宁德时代也公告称不认可东方精工和立信会计师事务所确认的普莱德2018年度业绩。

第三回合:标的管理层开主题为“业绩被亏损,管理怎背锅”的媒体说明会

5月6日,普莱德管理层又召开主题为“业绩被亏损,管理怎背锅?”的媒体说明会,怒怼东方精工和立信会计师事务所对普莱德业绩的确认,称普莱德2018年盈利3亿多,而非亏损2亿多。称东方精工和立信会计师事务所的做法是极其不负责任的。

第四回合:东方精工回怼标的管理层和原股东

随后,5月6日晚间,东方精工又对普莱德召开的媒体说明会予以反驳,称普莱德此次媒体发布会及管理人员声明存在诸多不实情形,发布声明的管理层,都是普莱德原股东推荐的到普莱德任职的管理人员的单方行为,也未经普莱德股东批准,管理人员声明的内容存在诸多误导性内容。

第五回合:东方精工公告详述认定普莱德业绩造假原因

从返利异常、预计负债计提不足、关联交易业务真实性存疑以及跨期确认收购四个方面说明财报调整原因。剑指普莱德业绩造假。

至此,标的普莱德2018年是盈是亏尚无定论,买卖双方的唇枪舌战也尚未终结。社区的小伙伴也纷纷表示,这一并购所牵涉的三家上市公司的互怼比宫斗大戏还精彩,纷纷发表自己的看法,并形成了三派观点:

观点一:东方精工属于业绩对赌期前的估值还价

持观点一的小伙伴认为,东方精工的做法太鸡贼,企图讹诈,给收购对价打4折,在对赌期前给自己上安全垫。

观点二:卖方通过对赌做局,买方“正当防卫”

持观点二的小伙伴认为,普莱德原股东用关联交易设局,大胆对赌获得高估值,现在被东方精工识破,东方精工做法没毛病,属于“正当防卫”。

观点三:牛市对赌共割韭菜,熊市双方利益破裂

持观点三的小伙伴认为,这原本是东方精工和普莱德原股东共同攒局割韭菜,做clubdeal,在牛市时双方有共同利益,想割一波韭菜;熊市韭菜割没了,双方就开始撕破脸。

这一并购掀起的风波中,以下几个问题值得我们特别关注:

(1)为何东方精工和立信说普莱德亏损2.19亿,但普莱德管理层却说盈利3亿多,中间到底是怎么回事,普莱德到底是盈是亏?

(2)为何会出现这种买卖双方隔空互怼的情况,反映了并购重组中怎样的利益博弈?

(3)这一闹剧反映了对赌机制怎样的问题?

并购重组作为A股最为市场化的交易,其中的利益博弈也最为充分。作为普通投资人或者投行人的你我,如何通过交易方案深度理解交易背后的利益博弈?如何从交易方案的边际变化见微知著,洞察市场的变化?深入理解这个市场上的交易,读懂交易背后的深意,推演和思考市场未来的变化方向,也许我们才能在这个市场上生存和进化得更好。也欢迎大家加入我们的资本会员,与我们日拱一卒,每日精进。

此外,再给我们的投行团队打个小广告。添信资本(www.tiancap.com)深耕资本市场,一直秉持与企业家在一起的发展理念,为企业持续提供资金和专业支持,包括协助企业建立资本战略、推进交易和融资,以及基金投资合作。合作需求请联系汪老师,或微信/电话18519783108。

接下来,我们就和大家一起看看此次交易。

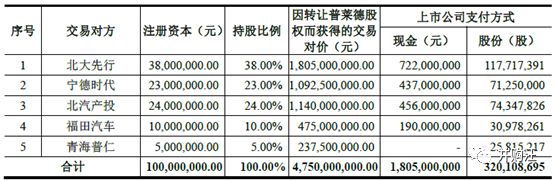

2016年7月,东方精工公告重组预案,拟发行股份及支付现金收购普莱德公司100%股权,交易对价合计47.5亿元,其中股份支付29.5亿元,占比62%,现金支付18亿元,占比38%。同时,拟募配不超过29亿元,其中18亿元用于支付现金对价,10亿元用于标的项目建设。

根据重组时协议约定,业绩对赌期为4年,采用3+1方式,2016-2018年需累计实现扣非后净利润9.98亿元(按年度分别为2.5亿元、3.25亿元及4.23亿元),此3年期业绩补偿与交易对价挂钩,由于常用的业绩承诺期为3年,故前三年挂钩的交易对价为42.5亿元(总交易对价47.5亿元扣除2019年的承诺利润5亿元)。2019年业绩承诺不与交易对价挂钩。

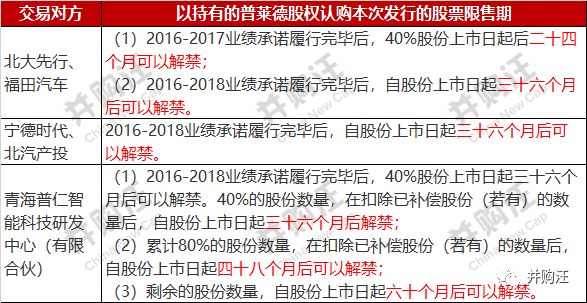

锁定期:锁定期有24个月、36个月、48个月、60个月四批,同时与业绩承诺挂钩。

2017年4月,东方精工收购普莱德100%股权过户完成,普莱德成为东方精工全资子公司。2017年4月25日,发行股份购买资产部分股份(发行价9.20元/股)及发行股份募集配套资金部分股份(发行价14.79元/股)上市。

假设不考虑业绩承诺问题,用于发行股份购买资产部分股份的解锁期有四批,解禁日分别为2019年4月25日以及2020-2022年的4月25日。此次业绩对赌的争议就发生在第一批股份解禁之前。

按照业绩承诺计算,东方精工收购普莱德对应的2016年的PE为19X。

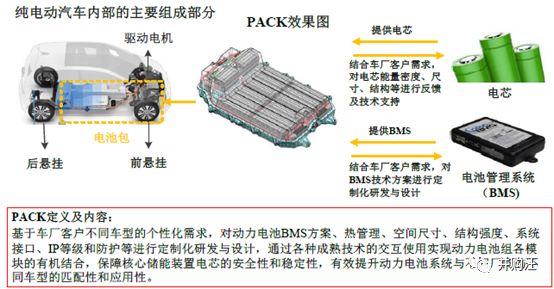

普莱德的主要产品是动力电池Pack产品,其产品应用于乘用车、商用车等各种类型的新能源汽车,是新能源汽车动力系统的核心部件。

从产业链定位的角度看,普莱德的动力电池Pack业务属于“研发+生产+销售”模式。普莱德自身具备一定的Pack设计和研发能力,能够配套主机厂不同型号、不同类型的车型,提供相应的Pack产品。生产模式方面,普莱德作为第三方Pack厂商,自身不生产电芯,全部依靠外购。

自身生产模式集中在Pack产品的模组设计、组装和集成等方面。销售模式上,主要采取直营模式。

而令普莱德十分耀眼的,则是其强大的原股东阵容,此次普莱德的业绩之争,与其原股东息息相关。

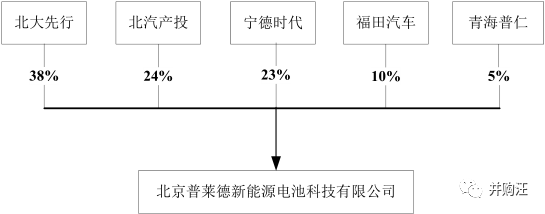

普莱德原股东共有5名,其中两家上市公司宁德时代和福田汽车分别持股23%和10%。

(东方精工收购前,普莱德股权结构)

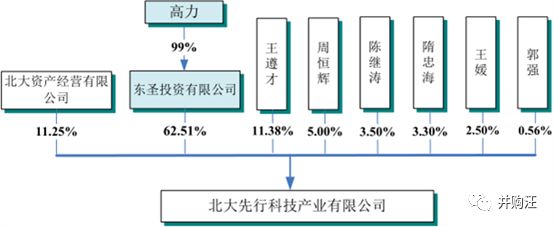

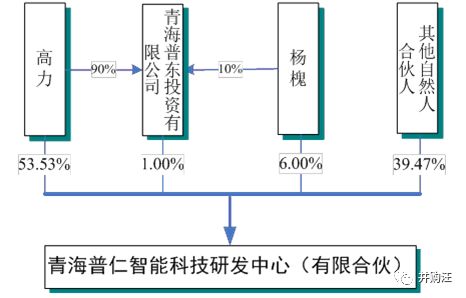

普莱德原第一大股东为北大先行,持股38%。北大先行实控人为高力,而其另一股东青海普仁(有限合伙)的实控人同为高力,故重组前,高力实际控制普莱德43%股份。

(北大先行股权结构-摘自东方精工2017年2月披露的重组报告书)

(青海普仁股权结构-摘自东方精工2017年2月披露的重组报告书)

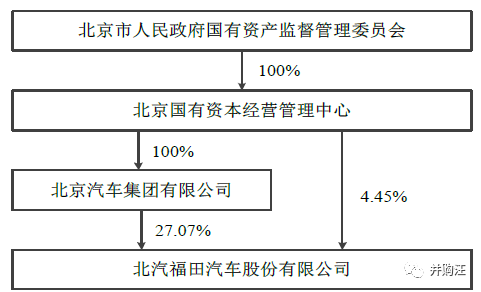

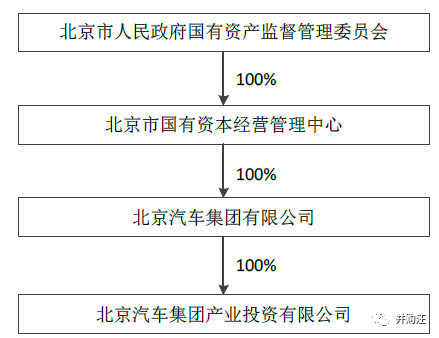

此外,普莱德另外两名原股东北汽产投和福田汽车均受北京汽车集团有限公司控制,故北京汽车集团有限公司原合计控制了普莱德34%股份。

(福田汽车股权结构-摘自东方精工2017年2月披露的重组报告书)

(北汽产投股权结构-摘自东方精工2017年2月披露的重组报告书)

根据东方精工的公告,普莱德2016年度实现扣非净利润3.33亿元,业绩承诺完成率133.38%,2016年和2017年度累计实际扣非后净利润为5.94亿元(2017年实现扣非净利润2.61亿元),与交易对方2016年度和2017年度承诺累计扣非后净利润金额5.75亿元相比较,北京普莱德2016年度和2017年度的实际扣非后净利润达到业绩承诺要求。

而对于2018年的业绩,收购方普莱德与标的普莱德管理层及标的原股东陷入分歧。

东方精工在其2018年报中披露,2018年普莱德实现营业收入42.44亿元,净利润为亏损2.19亿元。截至2018年12月31日, 公司所持有的普莱德与商誉相关的资产组的可回收金额为人民币5.97亿元,商誉账面价值41.42亿元,对普莱德资产组计提商誉价值准备38.48亿元。普莱德原股东、补偿义务应向东方精工赔偿金额合计26.45亿元。

但随后,普莱德原股东中的两家上市公司福田汽车和宁德时代对东方精工和立信会计事务所发出声讨,称东方精工披露的普莱德经营数据不实,立信在普莱德 2018 年审计过程中存在重大瑕疵,也拒绝与普莱德管理层的沟通。东方精工和立信存在严重误导投资者的行为,不认可东方精工披露的普莱德亏损2.19亿及计提38.48亿商誉减值的行为。

5月6日,普莱德管理层召开主题为“业绩‘被亏损’,管理怎背锅?”的媒体说明会,表示不认可东方精工和立信对普莱德业绩的调增及进行商誉减值,普莱德管理层认为普莱德2018年扣非净利润超3亿,而非亏损2亿。

5月6日晚间,东方精工再次对普莱德管理层的媒体说明会所指问题进行反驳,称普莱德管理层均是由普莱德原股东委派,在未经普莱德股东会同意的情况下就私自召开媒体说明会,且媒体说明会所述问题严重不实,侵害了普莱德股东利益。

我们分析了东方精工的年报发现,东方精工与普莱德管理层对普莱德业绩出现分歧,主要是东方精工对普莱德2018年业绩进行了一些调整。

6月28日,东方精工的说明公告,进一步总结了其认为东方精工亏损2.19亿的原因。以下是东方精工公告重要内容摘要:

普莱德管理层在2019年2月27日提供的2018年度财务报表中确认的宁德时代返利存在以下异常情形:

1. 2018年度普莱德所获取的返利金额和返利比例均异常

在2016年~2018年期间,普莱德向宁德时代采购的电芯总金额基本保持稳定。普莱德管理层在2019年2月27日提供的2018年度财务报表中确认的宁德时代返利金额为3.9亿元,返利金额和返利比例明显高于2017年的返利金额和返利比例,并明显高于2016年的返利金额和返利比例。

2. 年底突击签署第三份返利合同约2.77亿元,但无合同编号

普莱德与宁德时代共签署了三份与2018年业务有关的返利合同,涉及返利金额共计约为3.94亿元。

其中,签署日期在2018年9月的两份返利合同涉及返利金额合计约为1.17亿元,均有合同编号。

第三份返利合同涉及返利金额约为2.77亿元,合同签署日期为2019年1月21日,无合同编号。普莱德提供的、与第三份返利合同有关的红字增值税发票显示:开票日期为2018年12月29日。该日期为2018年度最后一个工作日。

普莱德与宁德时代签署的与2017年业务有关的返利合同,签署日期为2017年9月,均有合同编号。

3. 确认返利后2018年度普莱德销售毛利率异常

普莱德管理层在2019年2月27日提供的2018年度财务报表显示:2018年度其动力电池系统的销售毛利率约为19.71%,远高于2017年度销售毛利率12.91%和2016年度销售毛利率11.74%。

通过对比同行业上市公司最近三年动力电池系统的销售毛利率可知,2016 年~2018 年期间,同行业上市公司的销售毛利率整体呈下降趋势,这一趋势也得到了行业研究机构、业内人士和行业专家的确认。

2018 年普莱德动力电池系统的毛利率与同行业销售毛利率逐年下降的趋势背道而驰。

简言之,东方精工认为标的原股东对其进行了利益输送。

这里,我们再给大家介绍一下普莱德的业务模式,看看这些关联交易是怎么产生的。

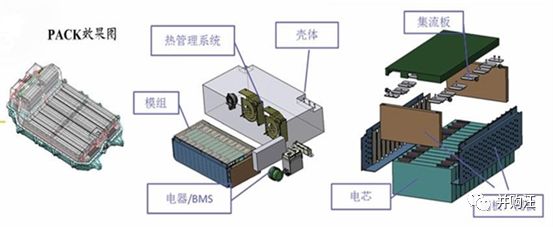

普莱德生产的是PACK产品。PACK集成结构件包含电芯、电池管理系统(BMS)、电池结构和电气集成设计三个部分。

其中电芯是技术含量较高,所需资金投入也更大的部分。但普莱德自己不生产电芯,主要向原股东宁德时代采购电芯,电池管理系统(BMS)主要由BMS厂商根据普莱德确定的产品定制化方案进行生产,电池结构和电气集成方案由普莱德结合终端客户需求进行定制化设计。

PACK产品组装完成后,主要销售给北汽新能源(现已更名为北汽蓝谷)、中通客车、南京金龙、福田汽车等新能源汽车厂商。

普莱德、宁德时代、北汽新能源于2016年5月10日签订《三方战略合作协议书》,有效期自2016年5月10日起至2021年5月9日止,共同开展产业链业务的协作。同时明确由宁德时代提供电芯、普莱德提供PACK并形成动力电池系统后向北汽新能源供货。

从东方精工披露的重组报告书,可以发现,北汽新能源一直是普莱德第一大客户,而北汽新能源与普莱德原股东福田汽车及北汽产投均受北京汽车集团有限公司控制,为关联方。

2015年、2016年1-10月,普莱德向北汽新能源及福田汽车销售额占同期营业收入比重分别达61%和75%。东方精工2018年年报披露, 普莱德2018年销售方面对北汽新能源的销售占比持续提升,销售占比从2016年的58.19%、2017年的82.03%提升至2018年的93.85%。

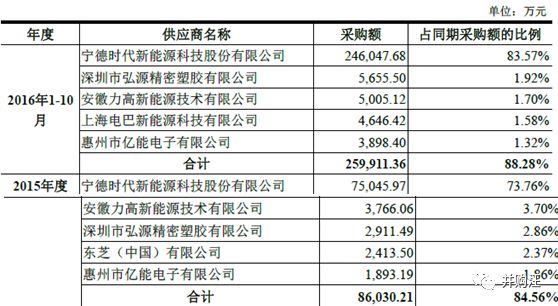

同时,采购方面,普莱德原股东宁德时代一直是普莱德第一大供应商,2015年、2016年1-10月,普莱德向宁德时代的采购额占同期采购额比重分别达73.76%和83.57%,2018对宁德时代的采购额占比也高达83%。

东方精工认为,普莱德与原股东的关联交易占比过大且利润率偏高,使东方精工及审计机构无法认可其利润。

此外,东方精工与标的原管理层对普莱德业绩产生分歧的另一重要原因是质保金的计提。

东方精工指出,普莱德已售出动力电池系统出现批量重大质量事故,解决该类事故需支出大额维修费用。

2017年以前普莱德向某重要商用车客户销售的磷酸铁锂电池包在2018年发生批量性的质量事故,特别是在北方等低温地区使用的商用车动力电池系统质量事故尤为明显和突出,因此该重要商用车客户多次以书面以及现场会议形式向普莱德反映动力电池系统的质量问题并要求普莱德尽快解决。因出现故障的动力电池系统都在质保期内,普莱德需承担相应的维修甚至整体更换电芯的质保义务。

该商用车客户因普莱德动力电池系统电压跳变、电池压差过大及电池容量衰减等质量问题一直未能妥善解决之故,冻结了其应付普莱德的货款2.42亿元,并于2018年下半年停止向普莱德采购新的电池系统,且该客户已将其动力电池系统的采购订单转移给了其他供应商。截至6月28日,该商用车客户仍扣压普莱德2.42亿货款未予支付。

动力电池系统出现的重大产品故障问题需支出的维修成本和未来常规售后维修成本的合计数暨未来可能支出的维修费用(质保金)的最佳估计数约为3.9亿元。

普莱德管理层在2019年2月27日提供的2018年度财务报表中“预计负债—产品质量保证金”的账面余额仅为1.28亿。

1. 2018年度普莱德向福田汽车代售宁德时代产品的业务之真实性存在问题,且存在普莱德虚增价格的情形

普莱德从2017年开始向宁德时代购买动力电池再销售给福田汽车。2018年度,普莱德对福田汽车发生的代售宁德时代产品业务的情况具体如下表:

(注:上表中收入、成本均为不含税金额。)

普莱德2018年确认的代售业务销售毛利率为26.80%,而同期普莱德自产自销业务的销售毛利率仅为10.98%,代售业务的毛利率明显高于自产自销业务的毛利率,也明显高于同行业同类产品的毛利率。另外,入账单价明显高于销售合同约定的单价。

据福田汽车披露,经审计的福田汽车2018年度报告中,并未将“2018年普莱德向福田汽车代售宁德时代产品”产生的金额确认为2018年其对普莱德的采购金额。

2018 年度普莱德向福田汽车代售宁德时代产品由宁德时代直接发货至福田汽车,中间未有任何环节经过普莱德。

截至2019年4月30日,普莱德仍未收到福田汽车对2018年普莱德向其代售宁德时代产品而应付的相关货款。

2.2018年度普莱德对福田汽车下属子公司确认的研发收入缺乏真实性的说明,不符合商业实质

2018年普莱德账面确认对福田汽车之下属子公司研发服务收入约为2,358.49万元,确认相应成本为978.75万元(计入研发费用)。

(1)根据普莱德提供的相关资料确认,该合同于2018年底签署。

(2)该研发服务收入的毛利率高达54.69%,且多个明细项目实际发生金额与预算金额差距较大。

(3)2018年度普莱德累计向福田汽车下属子公司销售该研发项目的产品数量仅为52套,销售收入仅为774.58万元,投入产出效率低,不符合商业逻辑。

(4)截至2019年4月30日,普莱德仍未收到该研发项目的相关款项。

普莱德与北汽新能源在2019年1月签订了两份《零部件开发合同》,合同金额为1,034.48万元(不含税),普莱德开具的发票时间为2018年12月25日。普莱德于2018年12月28日确认模具费收入1,034.48万元。

北汽新能源以前年度并未为普莱德承担模具费用,根据普莱德管理层提供的该模具研发成本明细,该研发模具的实际成本费用为378万元。该笔收入的毛利率高达63.45%。

2018年普莱德对北汽新能源确认的两笔收入合计2,346.06万元不符合商业实质,且存在明显跨期收入确认行为。

抽丝剥茧下,普莱德的业绩真实水平呈现在了我们面前,在上月东方精工与普莱德的以及普莱德原股东的对峙中,我们看到似乎其他两方底气很足,那么事实究竟是怎样的?

关于东方精工与普莱德管理层、普莱德原股东间的大战三百回合,社区内的小伙伴们也都各抒己见,并形成了三派观点。我们总结了各方观点:

观点一:东方精工属于业绩对赌期前的估值还价

观点二:卖方通过对赌做局,买方“正当防卫”

观点三:牛市对赌共割韭菜,熊市双方利益破裂

社区内有小伙伴分析称,东方精工收购对价合计47.5亿,通过调整标的普莱德的业绩,使其出现2.19亿的亏损,由此交易对方需要向其支付的业绩补偿金额合计达26.45亿元。47.5亿元的收购对价扣除26.45亿元的业绩补偿,实际的收购价格相当于只有21亿,相当于打了4.4折。

普莱德的关联交易占比一直很高,如果承认2016年、2017年的业绩,为什么忽然不承认2018年的业绩了,东方精工主要是想敲诈对方一笔。

而且,交易对方获得的股份第一批解禁日期就是今年的4月25日,东方精工突然在此之前计提减值,就是防止对方出售股份。

点评

持观点一的小伙伴虽然有些对东方精工做了有罪推定,但其观点也反映了A股并购市场普遍存在的估值对赌化问题。

业绩对赌做为一种估值调整机制,却成为了估值定价的最主要依据。

如果标的未能实现承诺利润,则业绩补偿人需要向上市公司支付业绩补偿,相当于冲减对价;与此同时,交易方案中也常常设置超额业绩奖励安排,若标的超额完成业绩承诺,上市公司需要向承诺方支付相应的奖励。

但这种看似合理的多退少补机制,不仅不能解决并购整合的问题,实际上却恰恰达到了背道而驰的效果。导致买方收购标的后“同床异梦”,无法整合,甚至经常出现标的控制权争夺的现象。

关于这个问题,有个小伙伴有一个很有趣的评论:

估值对价化,对价对赌化,对赌又庄家化。船舶西来,南橘北枳,又成汉家自有制度。“把海弄干的鱼,在海干前上了陆地,从一片黑暗森林奔向另一片黑暗森林。”

这个评论的有趣之处,就在于它说用赋比兴的手法,说明白了并购市场中企业定价的本质问题。

还有的小伙伴认为,从普莱德关联交易来看,很明显普莱德的业绩有问题,并从行业和公司的角度都给出了证据。我们整理了群友的观点如下:

行业方面,自2016年12月财政部、工信部、科技部及发改委等部委联合发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》以来,政府对新能源汽车行业的补贴力度持续快速下滑,获取补贴的门槛持续提高。

根据高工锂电等行业内第三方研究机构的分析,动力电池行业自2017年以来产能结构性过剩现象较为明显,行业内头部企业的优质产能受到下游客户追捧,产能不足,与此同时业内其他厂商的产能却难以消化,大额投资的回报率较低,业务发展面临较大挑战。

在补贴退坡和行业产能结构性过剩的双重影响,许多动力电池供应商的利润呈逐年下降趋势。动力电池系统作为整车成本的重要部分,成为车企降成本的重要落脚点之一,第三方动力电池PACK企业的利润空间被压缩。

同时,结合国内愈发成熟的新能源乘用车市场中,我们也可以明显感受到,众多热度极高的车型,在动力电池这一关键部件上,似乎已被宁德时代“垄断”,大有“强者恒强”之势。

实际上,近两年业绩出现爆雷的新能源电池生产商不仅普莱德,2017年坚瑞沃能就对并购子公司动力电池企业沃特形成的46亿商誉计提了全额减值准备。

在这种行业背景下,普莱德能实现盈利只能说全靠关联方输血。

80%以上采购来自于原股东宁德时代,近95%的销售额来自关联方北汽蓝谷,就是很好的说明。一旦过了对赌期及新增股份解禁期,原股东不再大力支持,标的业绩极有可能出现雪崩。

点评

持观点二的小伙伴们的论证也十分有道理,业绩对赌期后标的业绩雪崩已成为普遍问题。

投服中心对2011年至2014年、2015年至2017年两个时段上市公司收购轻资产的重大重组进行了梳理。

2011年至2014年共有43家上市公司并购了73个轻资产标的公司(包括10例重组上市),这些轻资产收购呈高估值、高承诺、高现金支付特征。

2011-2014年的这些收购轻资产的重大重组中,多于2016年业绩承诺期满,在披露承诺期后业绩的48项轻资产标的公司中,35.42%标的次年业绩下降超50%,22.92%标的次年业绩下降30%-50%,12.50%标的次年业绩下滑,只有 29.17%标的承诺期后第一年净利润没有下降。

根据投服中心统计,2015年至2017年有146件轻资产重大重组事项(包括4例重组上市),涉及124家上市公司、206个轻资产标的公司。且业绩承诺、估值及现金支付比率相较于2011-2014年这一阶段更高。

这一阶段的收购中,业绩承诺将于2018-2019年集中到期,预计一办以上的收购标的将在业绩对赌期后出现业绩下滑的情况。

根据投服中心的统计数据分析,对赌期过后标的业绩下滑已经成为一个十分严重的问题,东方精工担心普莱德对赌期过后业绩下滑也不无道理,况且,普莱德的确存在比较严重的关联交易问题。

社区内还有小伙伴反应非常激烈,认为这都是买卖双方满满的套路,是藏污纳垢的clubdeal(朋友圈交易)。双方的隔空互怼看似奇葩,但只是把并购重组的阴暗面给展现出来了。并举了典型的套利式资本套路三板斧:

第一步:攒局,低买

联合上市公司以相对低的价格购买企业项目,以上市公司的退出承诺募集资金,以关联交易输送订单的承诺获得较低的价格;

第二步:催熟,吹大

大量增加企业项目的资本支出与网点开拓,大量进行关联交易提高企业的收入、应收、毛利率与业绩,进行资本与关联交易的资本催熟,将企业项目的体量做大;

第三步:对赌,高卖

在行业景气的相对高点、企业项目收入体量较大时,承诺三年的高业绩,高价卖给上市公司形成退出;估值的问题对赌化,在我死后哪怕洪水滔天。

市场景气时,高承诺业绩并表会对公司市值带来很大的影响,对赌制度形成的共同利益造成了估值膨胀。

高业绩承诺支撑的高估值,对于标的股东而言,可以获得更多的对价;而对于上市公司,也提升了投资者对其未来业绩预期,双方都喜气洋洋,坐等股价上涨。

但当二级市场估值泡沫破灭,当初买方和卖方的共同利益不再能够从二级市场补偿时,双方的利益出现分歧,开始撕破脸。

点评

持观点三的小伙伴揭示了并购重组中的一些阴暗面,但我们认为,东方精工这一事件实际上对并购重组市场有着更为深远的影响,如果我们跳出这一事件孰是孰非本身,更重要的问题是反思目前A股并购市场对赌机制造成的弊端。

并购重组中的博弈极其灵活与复杂,横向来看,支付方式及比例、定价方式、对赌方式、风控方式等等,都大有学问;纵向来看,preM&A是否做局、业绩承诺是否有问题、是否通过再收购实现业绩承诺等,也都值得深究。这些复杂而重要的问题,一篇文章无法说透,感兴趣的小伙伴请加入200节线上课,里面通过大量的案例,分析并购重组中的博弈。

业绩对赌作为估值调整机制,目前却成为了估值定价的主要根据。

但对赌机制的存在也衍生了其他问题,比如,标的业绩如何核算?上市公司收购后为标的提供的资源支持能否计入标的业绩?再比如,收购后标的由哪一方负责经营管理?是原股东、原管理层还是收购方?

这些问题的存在,使得并购的买方和卖方以及标的管理层都“同床异梦”,因此而导致买方无法取得标的控制权的案例也比比皆是。

东方精工和标的管理层隔空互怼,对标的业绩确认出现分歧,很大程度上也是因为标的控制权不明晰,经营方针不统一所导致。

像东方精工这种因业绩对赌,保持标的原股东对标的经营权,从而产生控制权纷争的案例不在少数。作为首例转让控制权也要进行业绩对赌的中超控股,同样也是陷入了控制权争夺的漩涡。

业绩对赌除了造成标的控制权的不稳外,另一个隐患就是单一的利润指标具有极大的操纵空间。

毕竟,很多时候,并购后,无论是上市公司还是股东,最关心的本身就是利润数字,有了高利润,就有了并表业绩的提升和EPS的增厚和股价上涨带来的收益。所以对赌中最喜欢的还是净利润指标。

而作为权责发生制下的利润指标,操作手法又是如此的诱人,提前确认收入、延迟确认费用、关联交易输送利润……,总之,对赌期内总有各种办法使标的呈现出一个美好的数字,至于对赌期一过,就是我走后,哪怕洪水滔天。

选择了一个最容易操纵的指标作为唯一的对赌标准,后果很可怕。

针对A股对赌的种种问题,很多小伙伴觉得,应该引入国外的对赌机制,如Earn-out等,就不会有这些弊端了,但事实真的如此吗?Earn-out真的能够解决并购中的种种问题吗?

经常与国内的业绩对赌拿来对比的,就是国外的Earn-out,或是说或有对价支付法。

业绩对赌作为一种估值调整机制,是一种事后的行为,购买时由于标的所有权已经发生转移,买方基本需要“全款买”。为了拿到更高的对价,卖方也毫不吝啬做业绩承诺。等证实业绩承诺的确无法实现时,再向卖方讨回付多了的对价。但很多时候可能就是肉包子打狗,收不回来了。

国内的对赌后遗症爆发后,很多小伙伴把目光投向了国外的Earn-out。

但Earn-out也并非是完全的“分期付款”(业绩先达标,再支付),因为买方收购标的,并实现对其控制后,标的所有权也就发生了转移,所谓的Earn-out,指的是对一定比例的对价进行分期支付,或是后续再根据标的业绩决定需不需要支付额外的价款。

如西王食品于2016年收购加拿大健康营养食品巨头Kerr公司时,就采用了Earn-out支付法。

收购Kerr时,西王食品第一步购买了标的80%的股份,剩余的20%股权通过Earn-out方案分3次交割,具体而言:

(1)第一步收购80%股份交割后第1年,按照10倍的EBITDA估值购买5%股份;

(2)第一步收购80%股份交割后第2年,按照10倍的EBITDA估值购买5%股份;

(3)第一步收购80%股份交割后第3年,按照10倍的EBITDA估值购买10%股份。

这一Earn-out方案采用的业绩指标为EBITDA。如果未来3年Kerr的EBITDA超过目标EBITDA,则西王食品需支付的对价应增加,反之则减少。

相较于国内的业绩对赌,Earn-out方案的确相对更优,对赌指标也更加多样。

但尽管如此,Earn-out也无法解决掉本质的问题,也即是并购后的整合问题。无论何种形式的对赌,实际上只能作为一个短期利益的博弈手段,无法作为对标的经营的担保。

随着A股的不断进化,无论是对于投资人自身、投行从业人员还是企业家,真正考验的都将是其估值定价能力。估值方法最有意思的地方,就在于它看似简单却意味深远,往往横看成岭侧成峰,包含了众多对于行业、竞争、管理与趋势的理解。

资本会员的估值精研社包含了系统的估值方法论讲解,既包含并购重组和LBO等交易中的估值方法,也结合了二级投资者的视角,针对未来增长空间较大、发展可持续性较强的行业,设计了券商、银行、SAAS、5G等行业估值。欢迎感兴趣的小伙伴们加入进来。

并购市场在本质上不是一个套利市场,而是一个价值交易的市场。

但并购的整合本是极其困难的,加之业绩对赌机制造成的估值膨胀及整合困难,并购后遗症集中爆发。

一方面,因业绩承诺本身过高也好,整合困难也好,标的业绩下滑未达预期,造成商誉爆雷;

另一方面,上市公司收购标的后才发现“隔行如隔山”,本身并不具备对标的的经营管理能力。

而且,市场风格转换,不再青睐主业不清晰的公司。随着股市下跌,买卖双方的共同利益难以再从二级市场得到补偿,双方的矛盾开始暴露。

所以我们看到,国内的上市公司经过了一轮并购周期和商誉减值周期后,越来越多的上市公司对非主业进行剥离或分拆,业务布局向着更加聚焦主业的方向发展。

在未来,像东方精工和普莱德这样的闹剧可能会继续上演,与此同时,我们也将看到越来越多的上市公司通过分拆上市也好、重大资产出售也好,将对非主业进行剥离。