为了方便各位同学交流学习,解决讨论问题,我们建立了一些微信群,作为互助交流的平台。

2.告知:姓名-课题组-研究方向,由编辑审核后邀请至对应交流群(生长,物性,器件);

欢迎投稿欢迎课题组投递中文宣传稿,免费宣传成果,发布招聘广告,具体联系人:13162018291(微信同号)

【成果简介】

未来的光电技术可能以单个基本粒子(包括光子和电子)为基础运行。要在如此基础的层面上实现对基本粒子的精确控制,必须在材料和器件工程领域取得实质性进展。最近,二维 (2D) 材料已成为此类研究的重要平台,因为它们的层状晶体结构会产生固有的电子平面限制。缺陷工程和/或范德华异质结构器件制造提供了多种策略来诱导进一步的横向限制,从而产生单光子发射和单电子操作所需的离散电子态。

有鉴于此,新加坡国立大学的Maciej Kopersk教授团队和国防科技大学朱梦剑研究员(共同通讯作者)团队合作在材料科学顶尖综述期刊Materials Science and Engineering: R: Reports(IF: 31.6)上发表了题为“Single photon sources and single electron transistors in two-dimensional materials”的综述论文。该综述回顾二维材料中单光子源和单电子晶体管的前沿发展,并探讨这两个独立领域如何通过二维系统的独特特性汇聚为单电子-光子器件平台。这种融合展现了光电技术向更精细、更基础的控制维度演进的潜力。通过利用二维材料的特殊结构和电子特性,研究者正在开辟一条通向更先进、更高效的量子器件技术的道路。单个粒子水平的操控不仅代表了技术的极限追求,也标志着对物质基本规律认知的深入。该论文不仅回顾了二维材料中单光子源和单电子晶体管的前沿发展,还提供了专业观点,即这两个独立的领域如何融合为单电子-光子器件平台,而二维系统的独特特性正是实现这一融合的契机。

【文献背景】

单光子发射器 (SPE) 和单电子晶体管 (SET) 领域是量子技术领域的基础支柱。SPE 对于光量子计算和量子密码学的应用至关重要,在这些应用中,从确定性创建和局部化的结构中生成相干可控的不可区分光子至关重要。另一方面,SET 通常使用半导体量子点 (QD) 来实现,从而能够操纵和检测单电子状态,为中观物理学提供见解,并作为量子计算中固态量子比特的潜在候选者。二维 (2D) 材料(如石墨烯、二维半导体和绝缘体)的出现进一步彻底改变了这些领域,为这些领域提供了具有独特电子特性的平台,包括量子限制效应和可调带隙等。

由于二维材料维度低,易于与光子波导、腔体和等离子体结构耦合,因此在光提取方面具有明显优势。此外,单个单层中电子固有的平面限制有利于创建多种策略来创建以离散电子态为特征的零维结构。因此,近年来,人们对将其应用于 SPE 生产的关注度不断增加,但目前仍不清楚哪种材料、生长技术和发射器来源的组合才能产生理想的 SPE。在此,我们总结和分析了目前创建和表征 SPE 的最新技术,以及它们与光子结构和设备的耦合。

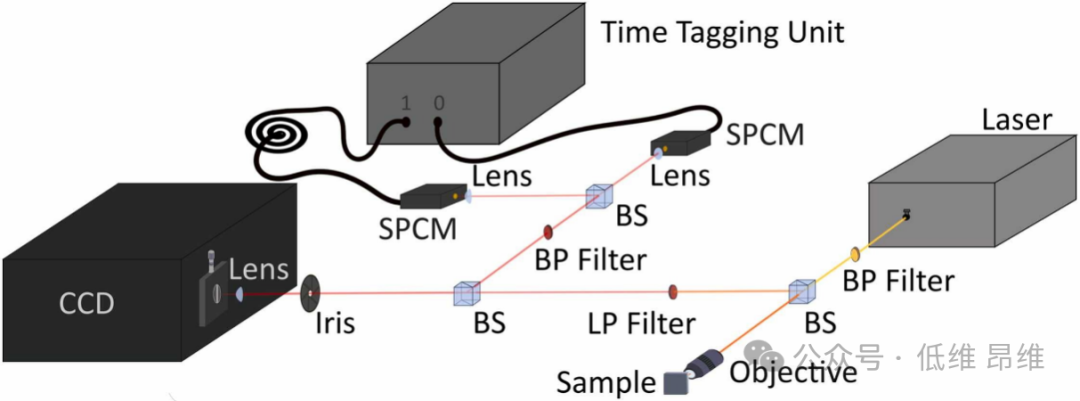

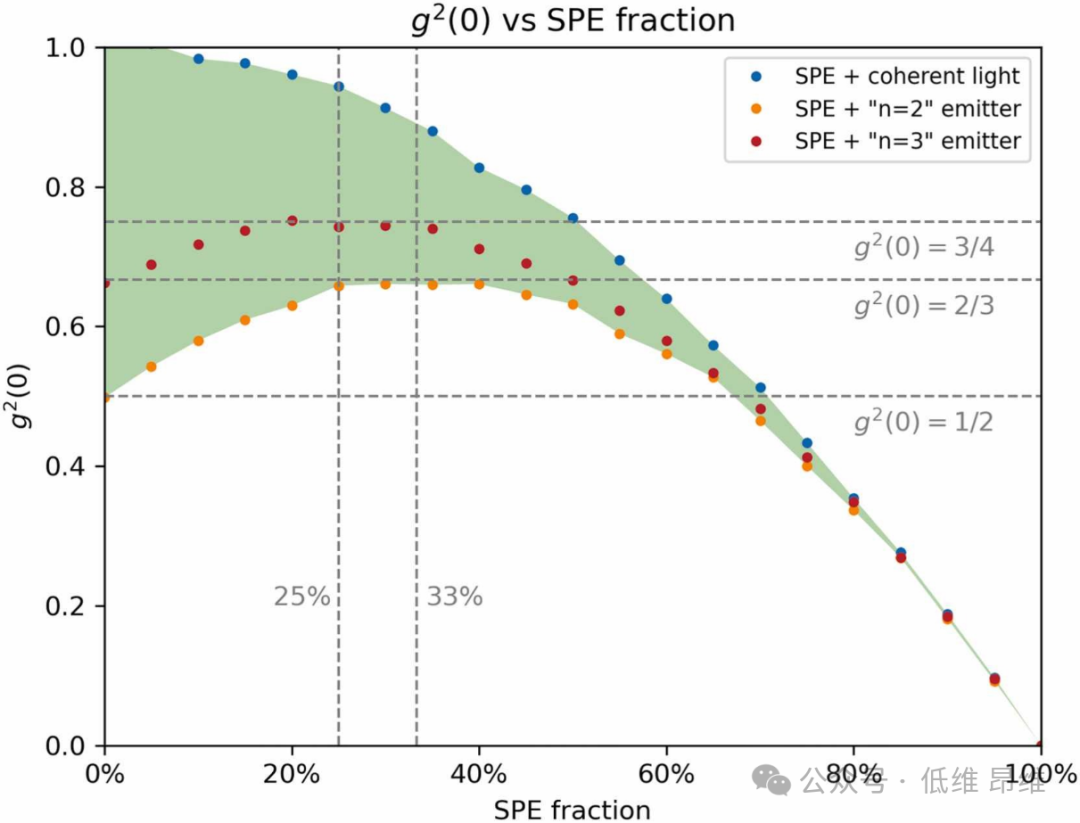

特别关注的是 SPE 的识别。标准方法基于零延迟二阶相关函数 g(2)(0) 的测量,其中低于 0.5 的值被普遍接受为 SPE 的明确特征。我们讨论了该标准的起源及其与实际样本的相关性的局限性。

SET 构成了 SPE 的电子对应物。在量子传输中,当充电能量不可忽略时,孤立小岛中的电荷状态可以显著影响其传输特性。如果这种纳米级岛通过高阻隧穿屏障与电荷库电耦合,由于库仑阻塞,岛上的单电子占据会阻碍进一步的电流流动。SET 是基于此原理的装置,其岛通常由静电定义的 QD 实现。当量子点的尺寸等于或小于受限电子的费米波长(从几十纳米到几百纳米)时,量子点的能量色散谱就是离散的,表现得像一个人造原子。通过静电门控高度可调的量子点器件可以探索固体中单电子和少电子水平的电子。这种能力使我们能够进行介观物理的基础研究以及量子物质的模拟。更有趣的是,对电子自由度(如电荷、自旋和轨道角动量)的操控,突显了半导体量子点器件是实现量子比特和固态量子计算的一个有前途的平台。

随着量子点尺寸的减小,量子限制效应开始在单电子行为中发挥重要作用,从而改变量子点中离散能级的间距。二维 (2D) 量子材料(包括石墨烯和 2D 半导体)表现出非凡的电子特性,例如无质量狄拉克费米子、栅极可调带隙、谷简并和扭曲控制物质。此类系统构成了量子点器件和量子比特的有前途的固态平台。得益于弱自旋轨道耦合和弱超精细耦合,基于石墨烯量子点的量子比特预计比 GaAs 和硅量子点系统具有更长的自旋相干时间。由于其额外的谷自由度,在 2D 过渡金属二硫化物 (TMDC) 中提出了有趣的谷和自旋谷量子比特提案。

SPE 和 SET 的进步代表着通过量子限制方式利用量子现象进行实际应用的重大进步。SPE 能够在受控条件下发射难以区分的光子,对量子信息处理和密码学至关重要。另一方面,SET 利用 QD 的离散能级,对单电子传输进行精确控制,从而实现介观物理学的基础研究和固态量子比特的实现。结合这些技术可以产生新的混合设备,其中单光子的发射可以通过 QD 的电荷状态进行电控制和调制,前提是可以实现对电子和空穴的控制。这种集成系统有望推动量子计算和通信技术的发展,为可扩展且高效的量子信息处理平台铺平道路。在此,我们简要概述了 SPE 和 SET 开发的基础。我们回顾了这两个领域取得的重大进展,重点介绍了典型系统及其性能。此外,我们探索整合这些技术的潜在协同作用,确定它们在量子技术领域融合的潜在途径。

【图文导读】

(仅展示Fig.1~5)

图 1. 单光子发射器的实验装置。

图 2. 存在背景光信号时的单光子发射器。

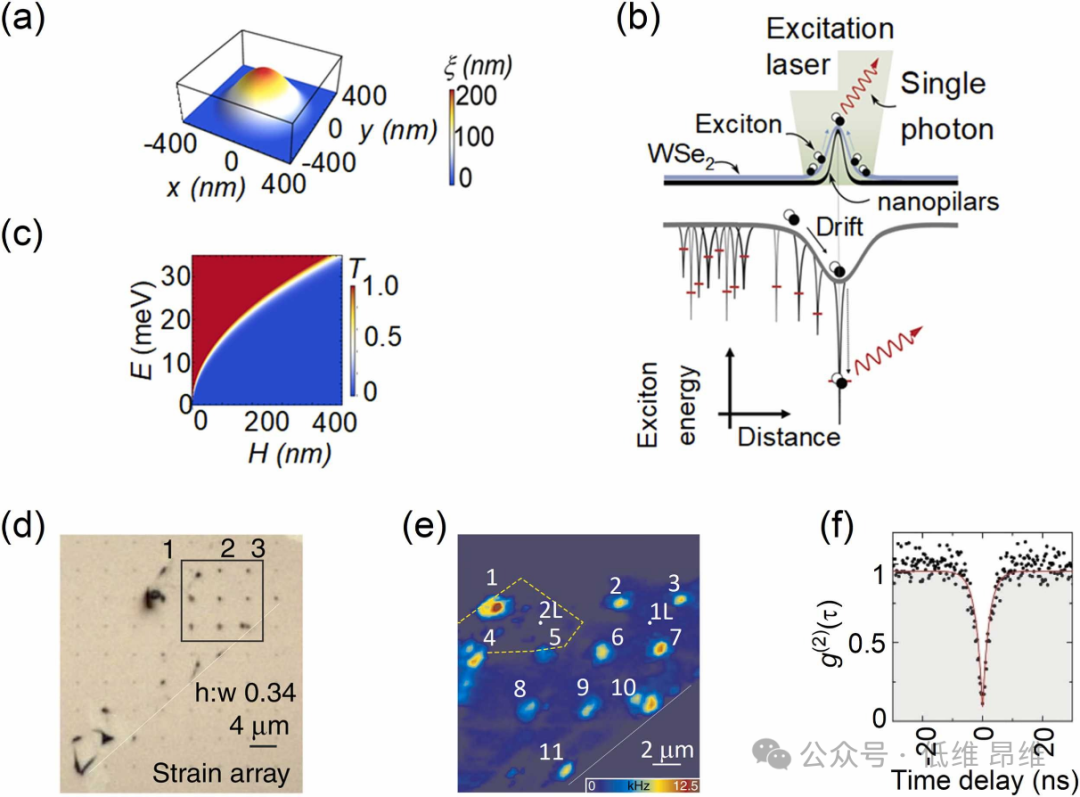

图 3. 通过纳米柱压印创建单光子发射器。(a)200 nm高纳米柱上WSe

2

单层的TMDC平面的高度场ζ (

x, y

)的空间分布。(b)上图:单层WSe

2

被纳米柱拉伸。下图:受局部应变的WSe

2

能带图。(c)能量为E的MoS

2

单层中电子的透射系数谱。(d)剥离的单层WSe

2

薄片转移到具有介电纳米柱阵列的Si基底上的光学显微照片。(e)光致发光图表示光谱范围为660–830 nm内的积分强度。(f)典型量子发射器的二阶光子相关统计数据。

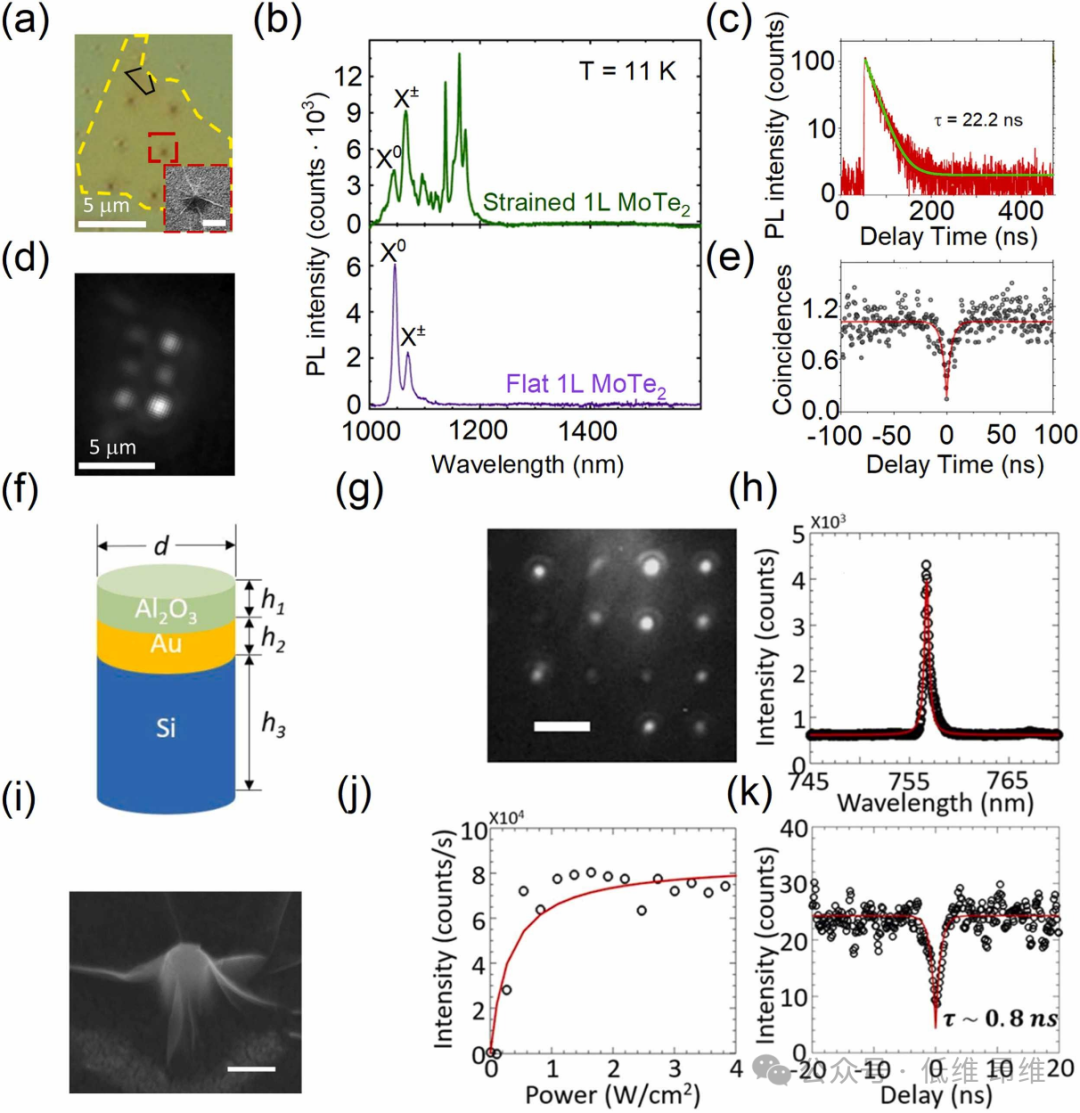

图 4. 与等离子体结构耦合的电信波长中的单光子发射。(a)单层MoTe

2

薄片的光学图像(黄色虚线所示)。(b)应变(上图)和平坦(下图)MoTe

2

单层的光致发光光谱。(c)光致发光衰减曲线(红色)和单指数衰减拟合(绿色),提取寿命为 22.2 ± 0.1 ns。(d)同一薄片的宽视场光致发光图像。(e)在850 nm连续波激光激发下的二阶相关测量。(f)单个等离子体纳米柱的示意图。(g)等离子体纳米柱阵列上图WSe

2

单层的光致发光图。(h)代表性发射器(黑色圆圈)的光致发光光谱。(i)扫描电子显微镜图像显示被WSe

2

单层覆盖的单个等离子体纳米柱。(j)代表性发射器的发射强度与激发功率(黑色圆圈)的关系。(k)同一发射器(黑色圆圈)的二阶相关测量,拟合到双指数衰减函数(红色实线)。

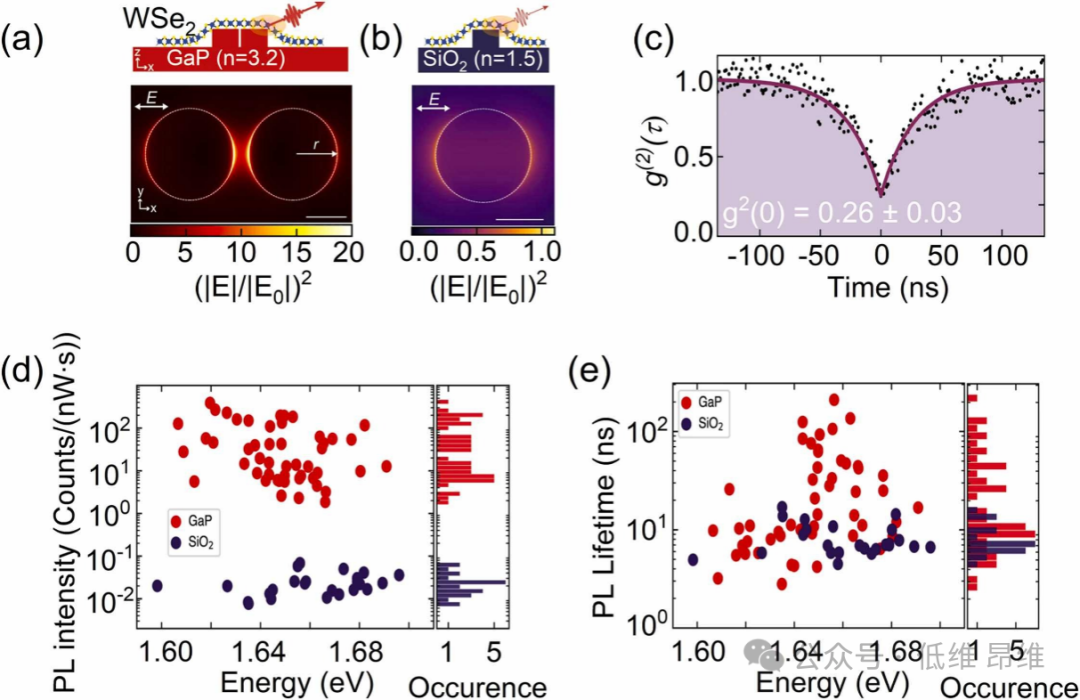

图 5. 通过与纳米天线耦合调制单光子发射。(a)上图:GaP纳米天线上图单层WSe

2

的示意图。下图:计算散射波E中电场相对于入射波E

0

中电场的相对强度。(b)上图:SiO

2

纳米柱上图单层WSe

2

的示意图。下图:计算出的散射波(E)电场与入射波(E

0

)电场的相对强度。(c)二阶光子相关函数。(d)光致发光强度,通过单光子发射器饱和状态下测量的平均激光激发功率进行归一化。(e)光致发光衰减时间(主图)及其出现情况(右图)。

【总结展望】

总之,二维材料为创建和表征单光子和单电子状态提供了丰富的平台。这些晶体的层状结构为电荷载流子在二维平面内的运动提供了天然的限域。范德华制造技术通过取消异质结构和器件中组成材料的晶体结构和晶格常数匹配要求,便利了按需创建异质结构。这种技术允许使用任意衬底,实现与光子结构和硅电子的高效耦合。二维系统的独特特征,如形成莫尔周期调制,展现了创建具有多样控制选项的单光子源有序阵列的潜力。尽管存在这些优势,基于单粒子量子态的现实应用需要同时满足一系列技术里程碑,以实现有意义的转化研究。尽管在SPE和SET技术方面已取得重大进展,但建立同时满足所有技术性能指标的旗舰代表仍然难以实现。尽管二维材料在单粒子量子态研究中展现出巨大潜力,但从实验室研究到实际应用仍需克服多重技术障碍。研究者需要在材料选择、器件设计、性能优化和规模化生产等多个维度同时取得突破。这一领域的发展不仅需要深入的科学洞察,还需要跨学科的协作和创新。通过持续探索和系统性技术攻关,二维材料有望成为推动单粒子量子态技术走向实用的关键平台。

【通讯作者】

Maciej Koperski

教授是新加坡国立大学材料科学与工程系的助理教授,也是功能智能材料研究所的研究员。他是一位凝聚态物理学家,专注于研究纳米级的光物质相互作用。他的研究兴趣包括半导体中的激子物理、单光子发射器、宽带隙材料中缺陷中心的功能以及低维结构中的铁磁性。

朱梦

剑,国防科技大学前沿交叉学科学院研究员,博士生导师,国家高层次青年人才。主要从事后摩尔时代芯片材料与器件技术研究,发表

Nature Physics

、

Nature Communications

(

4

篇)、

Light Science Applications

等

SCI

期刊论文

60

余篇,引用超过

3000

次,担任国际期刊

Light Science Applications

和极端制造(英文版)编委,中国材料研究学会青委会理事。

【文献信息】

D. Litvinov, A. Wu, M. Barbosa, K. Vaklinova, M. Grzeszczyk, G. Baldi, M. Zhu, M. Koperski. Single photon sources and single electron transistors in two-dimensional materials. Materials Science and Engineering: R: Reports. Volume 163, 2025, 100928.