编者语:

在中国经济逐步转型为内需驱动的背景下,消费已经成为中国GDP增长的主要驱动力。消费金融作为金融服务进入消费场景的产物,对于金融产品创新和扩增内需、拉动经济都有着重要意义。网络时代背景下,金融综合化、智能化的发展趋势更为明显,互联网消费金融也开始逐渐发力,填补传统消费金融空白。随着政策不断放宽、居民消费能力不断提高、社会消费观念日趋超前、金融科技开始加速发展,消费金融也面临来自不同方面的批评,那么,未来消费金融又将呈现何种发展趋势?本文观点仅代表作者作为一位研究人员个人的看法,不代表任何机构的意见和看法。敬请阅读。

一.当前中国的消费金融为什么吸引着各路资本竞相参与角逐?

从金融特性分析,消费金融(Consumer Finance)是以小额、分散为原则,为各个阶层的消费者提供消费贷款的一种金融服务方式,其中与普惠金融相关的消费金融,则主要服务于中低收入个人或家庭,例如在校生、蓝领、农村户籍人口等群体。从当前市场发展的趋势看,作为传统个人金融服务(主要指信用卡贷款)的延伸,当前的消费金融发展更加凸显普惠性和便捷性,具有单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保、服务方式灵活、贷款期限短等独特优势。

2009年7月,为了促进中国消费金融市场的发展,规范消费金融公司的经营行为,中国银监会颁布了《消费金融公司试点管理办法》,开始试点运行消费金融公司。自此,中国消费金融市场逐步走出了传统工商信贷主导的局面,并在政策催化、消费升级等要素驱动下得到了长足的发展。

(一)政策环境:消费金融公司试点全面放开,多元主体竞争的市场格局初步形成

2009年,《消费金融公司试点管理办法》的颁布开始了中国消费金融领域的市场改革。2010年1月,中国首批试点的北银、中银、锦城、捷信等四家消费金融公司脱胎于银行体系而成立,其中前三家分别来自于北京银行、中国银行、成都银行。(表1)

表1 首批四家试点消费金融公司

|

试点消费金融公司名称

|

获得筹建

批文时间

|

开业时间

|

主要出资人/占比

|

注册地

|

|

北银消费金融有限公司

|

2010-01-06

|

2010-02-24

|

北京银行

100%

|

北京

|

|

四川锦城消费金融有限公司

|

2010-01-06

|

2010-02-25

|

成都银行

51%

|

成都

|

|

中银消费金融有限公司

|

2010-01-06

|

2010-06-03

|

中国银行

51%

|

上海

|

|

捷信消费金融有限公司

|

2010-02-12

|

2010-10-26

|

PPF Group N.V

100%

|

天津

|

资料来源:Wind 数据库

随着居民消费水平的提高以及试点消费金融公司运行经验的积累,2013年监管部门决定进一步扩大试点范围,并按照“一地一家”的原则进行筹设。加上2010年首批试点的4个城市,消费金融公司试点城市达到16个。2016年,中国人民银行和银监会联合印发《关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》,将消费金融公司的试点范围扩大到全国并全面扩容,通过将审批权下放到省级部门,鼓励符合条件的民间资本、国内外银行机构和互联网企业发起设立消费金融公司。随着市场准入的逐渐放开,消费金融得以迅速发展。截至2016年12月,全国共有17家公司获得消费金融牌照,未取得牌照的消费金融平台更是多达90余家,涉及金融科技、校园分期、旅游分期等各个领域,市场参与主体不断多样化,多元竞争的市场格局初步形成。

(二)经济环境:消费升级有赖消费金融的助力

从国际经验比较,美国消费金融产业兴起于第二次世界大战之后,伴随着战后人口膨胀、消费观念转变、居民可支配收入增长,美国消费金融实现了高速的发展,经历了“黄金十年”。参照美国消费金融市场的发展经验,耐用品消费支出的持续扩张对消费金融市场推动作用明显。而在耐用品消费支出增长的背后则是居民收入的增长与消费结构的升级。

2013年起,国家统计局开展了城乡一体化住户收支与生活状况调查。根据此调查显示,2016年中国居民人均可支配收入累计金额为2.4万元,同比增加8.4%,扣除价格因素后实际增长为6.3%,仍保持较快增速。(图1)同一时期,中国金融机构的消费信贷规模持续增长,在2016年达到250472亿元,增速升高到32.2%。(图2)可见,人均可支配收入的增加提升了社会消费能力,也驱动着消费金融规模的日益扩大。

图1 2013-2016年中国居民人均可支配收入

数据来源:国家统计局、TalkingData金融创新研究院、宜人智库

图2 2013-2016年中国金融机构人民币消费信贷情况

数据来源:国家统计局、中国人民银行

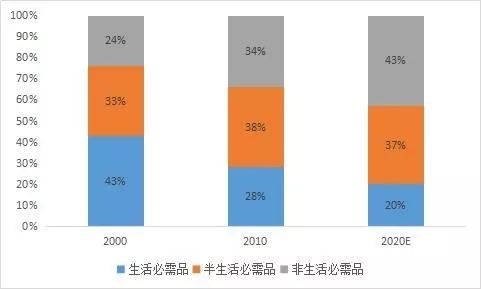

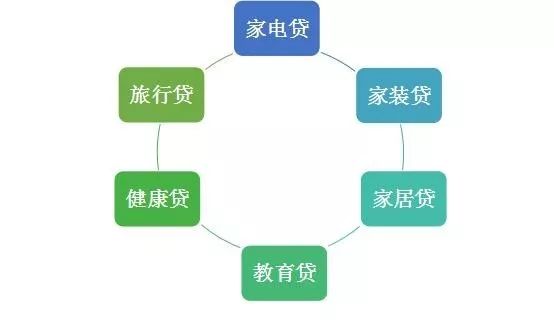

随着城镇居民家庭人均可支配收入的持续增长,中国消费结构升级趋势明显,消费需求正从衣食住行等基本需求转向轻奢、服务等非必需消费,例如奢侈品、海外旅游、健身等。(图3)消费结构升级带来的耐用品和服务消费需求的增长,将进一步刺激消费金融需求的不断扩大。而传统银行业所提供的个人金融服务(如信用卡)存在一定的服务空白点,消费金融的补位将逐步释放消费金融需求。从目前的统计数据看,目前中国消费金融产品主要集中于3C数码产品消费场景等,在旅游、家装、教育等增长前景广阔的领域目前暂时还较为少见。可以预计,未来消费场景会继续拓展,覆盖的产业会更为广泛,进而为消费金融产品带来广阔的市场空间。

图3 中国家庭消费比重预测

数据来源:Roland Berger、中泰证券研究所

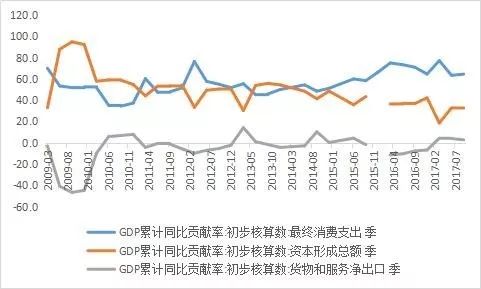

自2012年起,在带动中国经济增长的各种动力中,消费成为经济增长第一驱动力。2015年,根据国家统计局数据显示,最终消费支出对GDP拉动率为4.1%;最终消费占GDP贡献率达59.7%,,同相比同期48.8%,提高10.9个百分点。(图4)此外,根据BCG发布的报告显示,即使中国GDP增速放缓至5.5%,到2020年国内的消费市场仍将增长近约50%,达到6.5万亿美元的规模。也就是说未来4年消费市场将带来的近2万亿美元的消费增量。

图4 2009-2017 年中国三大需求对GDP贡献率

数据来源:Wind

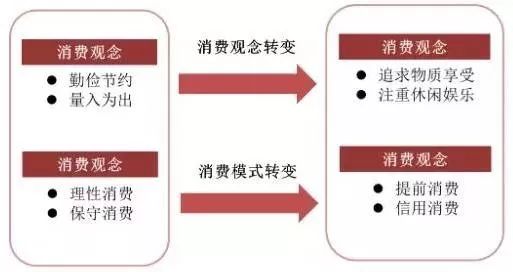

(三)社会环境:80、90后成为消费主力,带来新的储蓄和消费偏好

从目前的数据观察,因为成长环境的巨大差异,80后的主流消费观念已从50、60后的勤俭节约、量入而出转换为适度消费。同时,90后成长对未来收入持乐观态度,消费行为更为积极,对借贷消费的心理可接受度高。如今80、90后逐步成为劳动和消费的主力人群,超前消费、借贷消费观念成为潮流。消费人口结构变化带来社会消费观念的转变,这将为消费金融的发展提供巨大支持和促进。

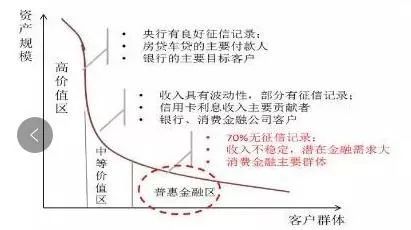

(四)技术环境:科技催生互联网消费金融,覆盖长尾客户群

大数据风控,人工智能等技术的进步,让长期游离在传统金融机构之外的长尾用户,有了比较成熟的金融服务定价模型及风控技术。金融科技的兴起催生了互联网消费金融。虽然传统消费金融机构在业务、风险控制方面会受到更多的监管限制,关键信息获取能够依靠人民银行的征信系统,从正规银行体系获得融资的渠道也比较通畅,便于获得更多资金支持。但互联网消费金融机构的目标客户群主要是年轻、低收入人群,覆盖了传统消费金融机构客户群的空白,与之形成了互补之势。(表2)

表2 传统消费金融机构与互联网消费金融从业机构特性比较

|

传统消费金融

|

互联网消费金融

|

|

目标客户

|

银行优质客户

|

年轻、中低收入客户

|

|

产品形式

|

大额消费贷款/信用卡

|

消费分期/现金贷

|

|

产品特征

|

大额/低频

|

小额/高频

|

|

放款速度

|

2周左右

|

分等级

|

|

服务

|

线下申请面签

|

移动渠道申请

|

|

风控

|

央行征信/人工审核

|

大数据征信/机器审核

|

虽然目前互联网消费金融的交易规模相对较小,但其业务规模发展速度较快,2013年中国互联网消费金融市场交易规模仅为60.0亿元,2014年交易规模则突破183.2亿元,增速超过200%,2016年整体市场突破四千亿元,2013-2016年均复合增长率达到了317.5%。另一方面服务的消费群体已具有相当规模。

自2009年中国试点消费金融以来,消费金融市场主体不断涌现,银行、传统零售企业、电商、保险甚至P2P平台都纷纷布局个人消费金融领域。经过多年的发展,消费金融产业如今已呈现三足鼎立的格局:银行系、产业系和电商系。

(一)“银行系”消费金融公司

“银行系”消费金融公司的主要出资者来自于商业银行。银行涉足消费金融领域有利于填补其传统消费金融服务的空白,以独立于银行体系之外的消费金融公司为平台覆盖长尾客户,进而扩大市场份额。在信贷业务方面,银行系依托银行丰富资源,资金实力雄厚、并且资金来源稳定,资金成本低,并拥有成熟的风险管理、征信及审批模式。此外,在公司成立初期,银行长期积累的大量客户资源也将为其迅速发展的关键。商业银行开展消费金融的业务模式比较成熟,但是审批要求较严格,申请周期相对较长,效率较低。从长期发展来看,在客户体验方面缺乏竞争力。

除了首批试点的三家银行系消费金融公司外,银行系消费金融公司的队伍已经迅速扩大,并成为了当前下消费金融公司中的主力军,兴业银行、招商银行、湖北银行、徽商银行、重庆银行、邮储银行等银行纷纷看中了消费金融领域的市场前景,加速布局消费金融领域。

(二)“产业系”消费金融公司

工商企业作为消费品的生产者,具有天然的消费场景和消费信贷需求,因此在扩容阶段,也有不少工商企业涉足消费金融领域,进而发展出了“产业系”消费金融公司。

表3 主要“产业系”消费金融公司情况

|

公司名称

|

成立时间及地点

|

注册资本

|

产业背景

|

|

海尔消费金融公司

|

2014年 青岛

|

5亿

|

海尔集团

|

|

苏宁消费金融公司

|

2015年 南京

|

3亿

|

苏宁零售业务

|

|

华融消费金融公司

|

2016年 合肥

|

6亿

|

合肥百货

|

资料来源:Wind 数据库

打通消费场景,共享会员资源是产业系最突出的优势。“产业系”消费金融公司如果运营得当,有条件将消费金融产品嵌入到自身消费场景,实现用户流量迁移,对客户消费体验影响小,由此产生的抵触心理也小;同时,“产业系”消费金融公司直接面向消费者,便于获取消费行为的第一手信息,公司可以基于对消费者喜好、行为等的数据分析和对消费者需求的理解,设计定制个性化的金融方案,以便更精准地提供消费金融服务,实现差异化服务;加之由于“产业系”消费金融的本质目的是扩大对主营业务产品的销售,所提供的消费信贷也是从属于产品销售目标,与银行的传统模式产生了差异化竞争。以家电行业的消费金融为例,其可以主要面向其消费者,提供与主营商品相关的金融服务,例如家电、家居、旅游等的消费分期产品。

(三)“电商系”消费金融公司

随着互联网金融的快速发展,“电商系”消费金融公司异军突起,通过利用先进的互联网技术、便捷的物流渠道、丰富的商品服务、以及低运营成本创造了诸多直接接触消费者的金融场景,刺激了大众消费的发展。电商系金融平台在大数据积累、使用以及将互联网消费者转化为消费金融用户方面具有独特优势。该类型公司往往可能拥有海量的用户交易大数据积累,如果能够更好地利用好这些大数据,相比传统金融机构就可能以更低成本、更准确地判断消费者的风险水平和消费偏好,也可以基于数据挖掘识别优质客户,从而更加有效地获得业务机会。此外,电商的天然用户群为网络购物消费者,总体较为年轻,比传统线下消费者更易接受消费分期的概念,因而向消费金融用户转化的效率较高。

虽然在现有的消费金融公司中,仅有以马上消费金融公司等为代表极少数电商企业,拿到了经营牌照,但并未阻止其他电商巨头进军消费金融市场的步伐。以阿里巴巴和京东为首的电商企业纷纷通过成立小贷公司,推出“花呗”、天猫分期、京东“白条”等消费信贷产品“曲线进入”消费金融领域,与“银行系”“产业系”消费金融公司相互竞争。