这是地点系列的第七篇,也是最后一篇。摘录自严飞《城市的张望》。

“在这个小小的城市里,其实有许多地方可以去走走……而我们,终日行走在几条忙碌的大街上,挤在行色匆匆的人群中,只见许多苍白的脸。”

--西西《我城》

香港给我们的印象,有很多来源于港片,比如《天水围的日与夜》里,琐碎生活中的家长里短;《旺角卡门》中,活跃在街头的深情的古惑仔;《重庆森林》的现代传奇与平凡爱情……然而影像中的香港,毕竟与真实的香港有一段距离。香港本土人,或者在香港居住过一定时间的人,如何看待香港?

我们从《城市的张望》中,摘录来自于写作、出版、音乐、绘画等七个不同领域“港人”的七种“港声”,为我们了解多元而丰富的香港提供几种视角。

香港文学:这个城市有很多值得写的地方

韩丽珠(香港作家):

香港是个很奇怪的社会。一方面,在香港,主流价值观无所不在,我不知道,作家如何才能拥有一片创造世界的净土。我甚至不能告诉别人自己全职写作。因为他们会问:作家写甚么?小说是甚么?是爱情的还是其他的?和散文有甚么分别?等诸如此类的问题,如果你让他们买一本小说了解下,他们又会问:可以在哪里买到小说?然后你又要解释书店在哪里,甚么是二楼书店。

香港的二楼书店在 1950 年代出现,由于利润微薄,通常设在租金较地铺低廉的二楼。

但另一方面,在香港文学创作处于边缘地带,对作家来说反而有好处。因为这样

作家想写甚么都可以,有很多可能性

。从大环境来看,香港也适合写作,但我所说的适合不是指有钱、有机会、能获得支持或平台,而是指这个城市有很多值得写的地方。

香港社会:一个灿烂的异数

邓小桦(诗人、评论人):

香港是一个很没有耐心的社会,虽然它有好的一面,就是生活节奏很快,流动性很大,但是负面的情况也已经显现,就是基本上不能忍受一些难以理解的东西,这个表现在很多方面,比如写文章,你很难写得稍微深入一点,或者向世界大众传媒水平看齐,因为没人会看懂,有些人会觉得你是在冒犯他,会反问你为甚么要写我看不懂的东西。

对人的看法也是如此,有时你不知道在公园干甚么,会古古怪怪的傻里吧唧地站着,像是在树下沉思。公园是一个公共空间,你应该能够忍受这种世界上存在着不了解他在干甚么的人,但是现在的香港人却不是这样想的,他们会认为:有人在做我不大理解的事情,他是不是对我有威胁,然后会去投诉他。就好比可能年轻人会做古古怪怪的事情,有一些其他想法,而这些事情老师理应理解。但现在香港社会的情况是,老师无法理解小孩,不能容忍他做奇怪的事情,会用很多条条框框去约束他,所以我刚才说

香港人没耐心去了解和接受一些自己不懂的东西,这种情况是从阅读层面延伸到其他层面的,所以我们需要从阅读开始处理这种情况。

香港电影《一念无明》

有时候内地会比香港更自由,传达过来的也是一种很自由的东西

,其实我看两地不是竞争而是交流的问题,如果内地传过来的东西财大气粗,那就不适合香港。但是在香港的内地杂志还可以,真的是在引领时尚,但香港的时尚一成不变,而香港的时尚杂志是世界上最没有意义的东西之一,因为它根本不是为读者运作的,它是为广告商运作的,所以它的内容一点也不好看,也无所谓反哺。

我是内地来的,一直对内地有一定的关怀,但

我会以香港的方式去关注内地。

内地之大,无奇不有。带着一颗平常心,你会遇到非常有礼貌的人,也会遇到没有礼貌的人,这也是常态。关键是要能用一个理性的状态去看待这些事情。

香港文化:一直在「演变」,却没有「承传」到甚么

邓正健(香港剧评人):

一个地方的文化厚度,不仅需要时间来累积,也需要机缘来维持和再生,在时间上,殖民地香港开埠至今一百七十年,而如果从所谓本土意识出现算起,大约是五十年吧。五十年是一个多长的时间呢?大约是两至三代人成长的时间。回看香港各种文化艺术类型的发展史,不难发觉本土意识的形成跟文化艺术发展的本土化几乎是共生而起的,也就是说,

香港文化艺术的本土化发展只经历了两至三代人。

但任何一个在香港成长的香港人都知道,这五十年间,香港人的精力都花在几件事上:城市的经济现代化,九七问题所产生的身份危机,然后就是九七之后的集体焦虑和躁动。我想的是,过去几代香港人的青春就是消磨在这些事情上,而绝大部分本土文化艺术发展同样也是在这些事情的阴霾中挣扎,于是我们总可以看到,

香港的文化艺术创作和生产大都只围绕着几个母题:本土身份追寻、跟经济行为之间的对抗与张力、社会发展的出路与绝望。

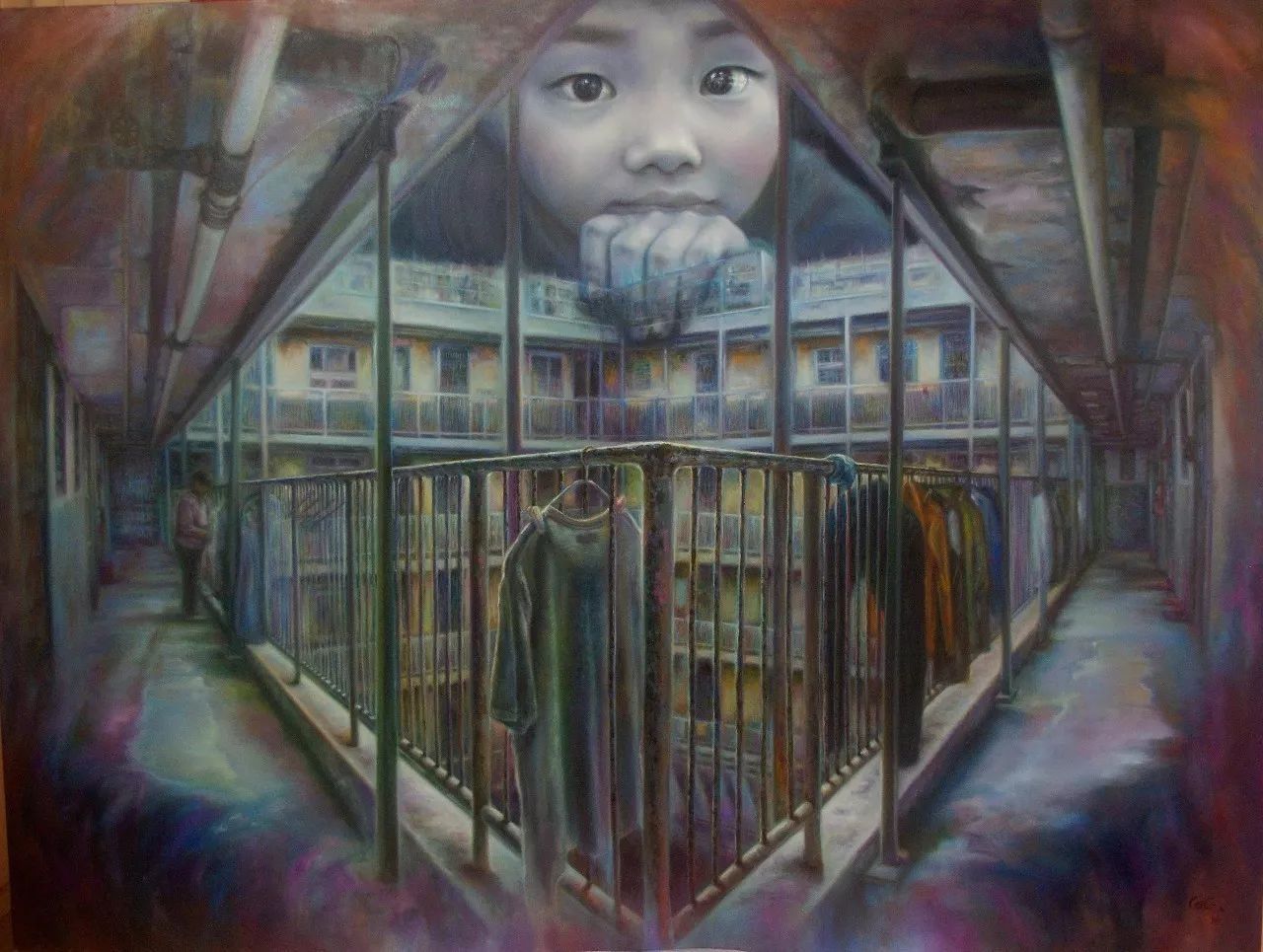

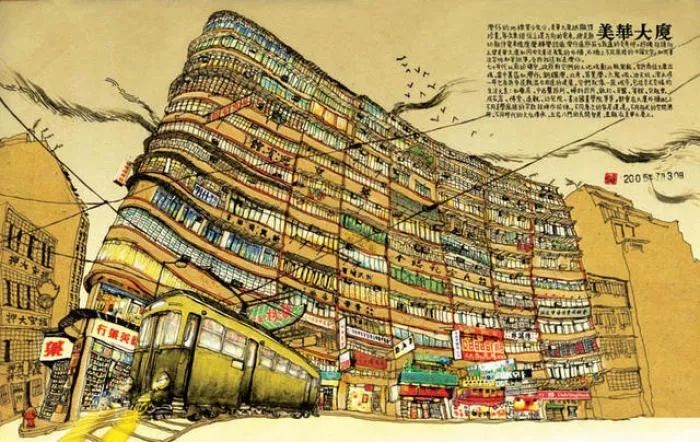

香港画家

宋嘉恩作品:《家·香港》系列

若说香港人漠视文化,漠视精神追求,我并不太同意;我反而觉得,正正是香港人太在意于自身的经验了,我们所追求的文化与精神往往只能停留在这两三代人所经历过的事情之上,但这两三代所身处的时代,即使社会问题仍然很多,大体仍算是平静的太平盛世。我们没有经历过战争,没有经历过极权,也没有经历革命和巨大灾难。我不是说必须经历过这些苦难才能生产出瑰丽的文化艺术,但无可否认的是,

相对其他文化体系,香港文化中显然严重缺乏沉重的历史感,没有沉重的历史感,就无法体验文化上的崇高感,也难以产生澎湃的想象力和创造力

。这就是我所说的机缘。

当然,香港文化有着其特殊魅力,这点我相信内地和台湾的朋友会比较体验得到。但我却总是想象,这些香港文化的魅力都没有被累积下来的条件,一方面香港社会正受到内地和全球化的文化冲击,原有的文化本土性正在消逝,另一方面香港的文化特质似乎并不具有自我累积和再生产的内在机制。我的印象是,香港的文化艺术生产者很少能在上一辈人身上继承到甚么东西,香港文化一直在「演变」,却没有「承传」到甚么。

香港出版:挣扎之下的理想主义

袁兆昌(香港「点出版公司」创始人):

我觉得现在一个有趣的现象,就是香港开始逐渐去影响内地,这很出乎我们的意料。很多内地的出版社,现在很看重香港的一些编辑理念、设计风格,于是就乐意花高价将香港的人才挖到内地,而这批香港人也顺带着将香港出版业最优质、最好的一部分带到了内地。上海的现代传媒现在红火得不得了,就是挖了很多香港人过去。另一方面,最近一两年梁文道、马家辉、林奕华等人的书在内地的销量非常好,有很大的读者群,这种出版上的成功也带动起内地出版社对香港文化的关注。我自己到现在为止有点搞不清楚的是,到底是内地的资源、内地的人才、内地的人口条件促成现在这个状况,还是内地真的有这种能力去收集最好的人才、收集最好的读者,这个我搞不清楚。

2017 香港书展现场

香港和内地出版界的一个最大区别就是,在香港一本书如果可以售卖出一千、两千本,就已经属于畅销书了;在内地,像韩寒、郭敬明、饶雪漫这些作家,他们的作品可以销售出几十万,甚至几百万本。并且伴随着中国经济的发展,大众阅读兴趣也在相应提升,人们也愿意去书店买书,因此比之香港,内地的市场是非常让我们羡慕的。我们必须要面对这个现实。

但是对于我而言,我并不想将内地仅仅看成一个市场,单纯从财富的角度去算计潜在的收益。我最关心的问题是他们需要我们吗?他们需要这些书吗?如果内地需要,那我们就去做,因为两者之间已经达成了一个出版兴趣上的共识。

香港独立音乐:写性爱在某种意义上是对权力的挑战

林阿 P( My Little Airport 乐队主唱):

我的 My Little Airport 和何山的 PixelToy ,我们在某种意义上努力抗衡大世界的价值观,除运作模式,在价值观上也与主流音乐大相径庭。玩独立音乐应该要放得开,没有包袱。刚才你问我为甚么要写以性爱为主题的歌……如果我不写这类型的作品,难道我要写正常的、爱要天长地久的歌曲?

牛津大学出版社曾经出版过一本书,叫《情感的实践——香港流行歌词研究》。这本书的序论中就曾提过,本港

填词人作为文化生产者有「暗藏的自我审查机制」

,「在遇到较敏感的题材(例如政治问题)或社会禁忌(如性、同性恋、自杀问题)时,填词人会选择干脆不写或以隐晦暗喻的手法道出。所以我当然要写性爱。

写性爱在某种意义上是对权力的挑战,反照主流社会的伪善。

My Little Airport 乐队,阿 P 和主音 Nicole

可能很多熟悉我们音乐的人,会觉得我们现在的音乐跟以前不一样了,不太能理解为甚么现在的我们要写这些歌,为甚么表现出很愤怒、很激进的样子。事实上这是很大的误会,我只是写了这些不是很关乎爱情的音乐,我觉得我们完全不是很愤怒的,

我们只是以一种比较幽默的方式去关注社会的话题。

而我会去关注社会问题的原因也来自于自己的一些亲身的体会。

我毕业之后做了两三年的工作,都一直看不到前途,做了很久状况仍然如旧。因为发现自己愈来愈穷,我就开始想那是为甚么,为甚么自己跟上一代的毕业生不一样,例如跟我哥哥、哥哥的其他同学不一样。我认为那是跟社会机制有关,跟整个社会失之僵化有关,今天的年轻人愈来愈难以在一个僵化的社会中寻找到自己的位置。于是很自然的,我会想到去创作一首《失业抗争歌》:「全世界也在欺压着社会低下层,年过五十低技能无法翻身,大财团最终亦会炒晒你啲人。」

《边一个发明了返工》是由林阿 p 作词作曲,My Little Airport 演唱的一首歌。意指“哪一个发明了上班”。

我小时候爱听的乐队 AMK 说过一句我好喜欢的话:

「如果要反抗建制,音乐是一个好好的渠道」。

我的歌词中不是也有一句问特首:When will you be fired?就是因为我身边有好多人被炒被裁员,几时轮到他?音乐是一种抗争。如果我不是玩音乐,我可能会做一些其他的抗争的方式;比如说艺术,一种比较幽默的方法,你去抗争,但是用一些比较艺术的方式、方法去做。

香港漫画:香港有趣的事物,总是长出脚来远走高飞

Stella So(绘画创作者):

大多数欧洲漫画都是比较激进的,主要描述他们的情绪病……而日本及香港漫画大多描述低下阶层、被忽略的社群(即你不可能看到他们生活的群体)及露宿者。他们当中一部分人很能干,但却因某些原因而要露宿街头,化身为其他人物,而漫画家就将他们画成故事。例如:《蝙蝠侠》描述藏在社会暗角的问题青年的故事,主要想展现一个锄强扶弱的社会,这称得上是一种介入社会的方法。我认为创作这样的角色,其实是一种抒怀,一些无法存在于现实社会中的,就只能在笔下将其实现。

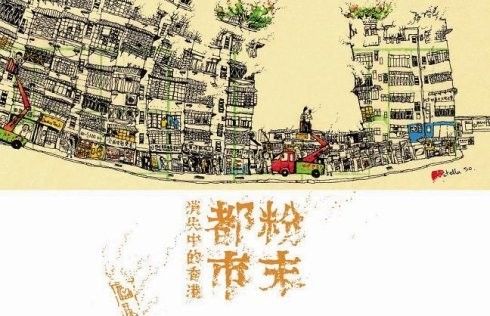

Stella So 以“风景旧曾谙”的香港旧区为题材创作了一系列作品,结集出版,书名《粉末都市》。

现在,香港特色愈来愈式微:梁文道到了大陆;广东话也需要捍卫,尽管我认为广东话在香港一定不会萎缩;对于市民来说,香港的本土特色的确不够浓郁。

我对未来的香港没有甚么希望。

香港以居住为主,除此之外,不会再对社会有任何冀盼。你知道它会继续衰落,你不能在它身上看到任何改善:天气愈来愈热、大厦愈建愈高,高的程度严重得令人透不到气,除了公园外。其他方面:原本四、五层楼高的唐楼会建成四五十层楼高的大厦;市建局扩建的大厦最少有四五十层楼高,嘉亨湾就是八十层楼高,这相当于普通的三幢楼。我看不到整个社会有任何改善,即使有人提出建议说大厦太高会阻碍空气流通,但任何的改善措施都是隔靴搔痒。错误的政策会使整个城市走向灭亡,灭亡不单单如一个大浪打过来,每个人都觉得这样的建设是恰当的(没有问题),但其实当中是有问题的。例如:为甚么人们现在逐渐接受吃基因改造的食物,那是因为没有选择,正如现在的香港,没有选择的余地,只好接受,却看不到未来。

Stella So 作品:美华大厦

如何定义香港人,现在已经变得愈来愈难

沈旭晖(国际关系学者):

香港基本上是一个没有工业没有其他独自生存能力的地方。它最大的 bargaining power 就是它的全球网络、它的金融体制,一方面靠他的 system infrastructure。另外一个很重要的就是国际的网络,香港是依靠这样几种东西。我们现在的优势,无论是来自港英政府,还是从前的政治精英,都不是现在的人建立起来的。所以,

如果我们没有这个全球的视野,香港过往的优势就会慢慢消退,它就很难维持原来的身份。

如何定义香港人,现在已经变得愈来愈难。

定义香港人是一个很 political 的问题,取决于你住在这里、你认同香港的样子,还是你拿香港的 ID 卡。

具体地定义谁是香港人我真是说不清楚,反正我的期望是这样子,住在这个地方的人应该要尊重我们住在这个地方的核心价值,当然对于核心价值每个人的定义都不一样,可是你起码要尊重一国两制的精神,我想这是最基本的质量。如果你连这个都否定的话,那在这个地方很难生存下去。譬如现在有些人,像是内地的孔庆东,基本上他们是否定一国两制的存在,认为这是邓小平当年一个错误的让步,如果他们持有这种观点,我们就很难再去与之理辩。

香港太平山顶俯拍

从前香港这个地方不是很强调对本地的生存认同,这是近年才开始说的一种话题。可是你怎么定义本土也是一个非常具争议性的话题;香港有着一个和其他地方割裂还是互补的关系,每一个人的看法都不一样;反正我自己的观点就是香港作为中国最国际化的城市,它应该维持这个身份,维持这个优势,希望香港人有这个责任去保持这个优势,成为中国最国际化的一群人。我觉得,这是一个比较可望可即的期望。

封面图:摄影 Peter Stewart 。为了展现香港巨大的人口密度和那些容纳该庞大居民热口的楼房,澳大利亚摄影师 Peter Stewart 主要围绕香港公屋生活环境拍摄了一系列照片。 在该系列照片中包含了一组名为“层叠”的照片,照片从仰视和俯视的角度进行拍摄,也从建筑内部不同高度的角度进行拍摄,向观众展示了两个不同的拍摄角度,即路人与居民。

本文摘录自

《城市的张望》

《城市的张望》

严飞 著

中信出版集团

2017-08

45.00 元

这是十月期间,地点系列的最后一篇。

第一篇:

在北京,有哪些地方可以一个人哭?

第二篇:

邯郸 : 它的三千年,我的三十年

第三篇:

李娟的阿勒泰 : 在地球上离大海最遥远的地方

第四篇:

山东“白事” : 借此,我们以缓慢的节奏永别

第五篇:

游荡在贾樟柯故乡汾阳,遇见“小武”

第六篇:

一位潮州青年:站在过去与未来之间

更多内容敬请关注

欢迎转发朋友圈

点击

阅读原文

购买《城市的张望》