现代电力系统是一个庞大无比的巨型网络。

首先,发电厂利用

燃烧、水流、风力、光伏、核裂

变

等方式,将大自然中的能量转换为

电能

;

这些电在发出的一瞬间,就会完成

运输

、

变压

和

配送

过程,直接为你家的电器提供能量;

和大多数人想象的不同,这些电既不会囤积在发电厂里,也不会堵在路上。任何时候你要用多少电,发电厂就会立刻发出多少电,

不多不少 刚刚好

。

截至2018年,中国共投入运营了

11座核电站

、至少

7千座火电站

,以及至少

4万座水电站

,平均每天生产消耗

180亿度电

。

假设中国14亿人每人都有一部iPhoneXR,那这一电量足够给所有人的手机反复充电1200次。

要把如此巨量的电能输送进千家万户,并保证

每一刻的发电量和用电量基本相同

,绝不是一件简单的事。

其中最关键的环节是负责调配指挥的

电网

,而电网调配电力的方法主要是:

调频

。

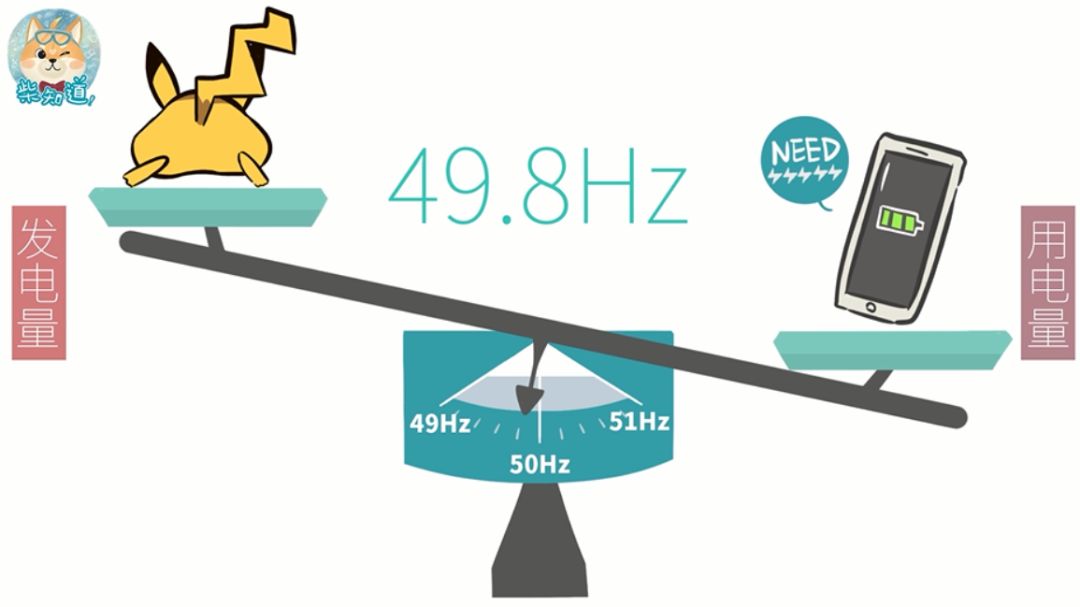

居民用电有两个重要指标:

电压

和

频率

。

通过变压,电网不同的位置可以有不同的电压。

但

频率

在电网的任何一处都是相同的,

它直接反映了电网的负荷情况

。

如果用户用电量大于发电量,频率就会下降;如果电厂发电量大于用电量,频率又会升高。

在整个电力系统里,频率相当于一个

判断供需关系的指标

,只要它维持在

50Hz

左右,就代表用户用电量是充足稳定的。

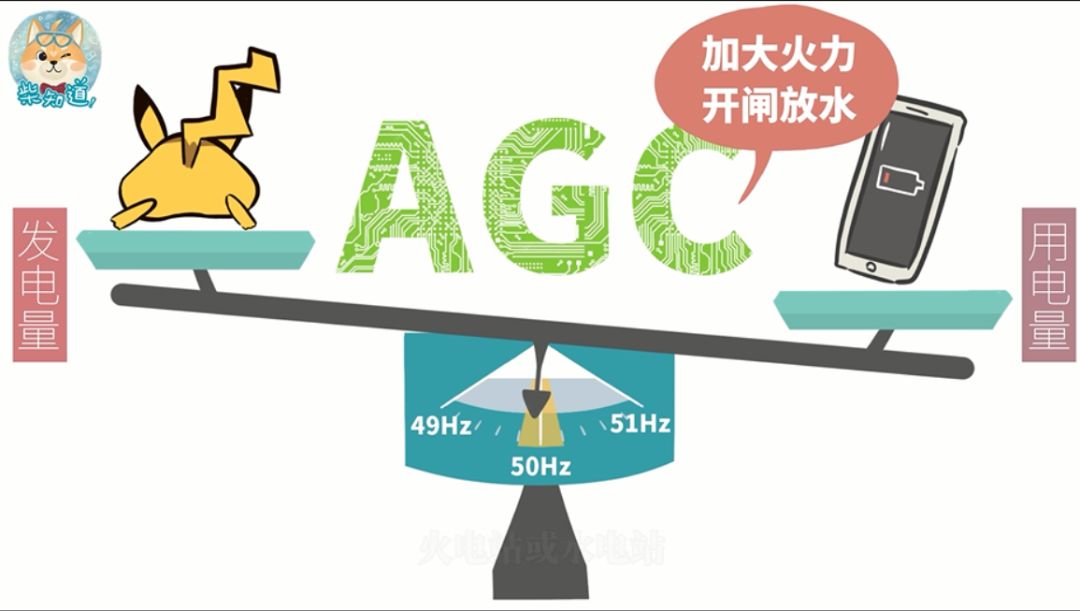

这个过程的实现,需要依靠电网调度中的一个重要系统:

AGC

,也叫“

自动发电控制

”。

AGC可以应对电网内瞬息万变的电频率变化。

接受到“电量不足”的提示后,AGC会

立刻指挥负责调频的火电站或水电站

,改变发电机组进气量或进水量,加大电力输出,重新把频率拉回50Hz。

这一过程迅速高效,电网频率几乎不发生明显波动,

发电量和用电量得以保持同步变化

。

那些被AGC指挥,专门负责调频的发电厂,往往是

小功率的火电站

,以及

有调节能力的水电站

。

而

大功率的火电站

和

核电站

作为发电主力军,启停成本太高,因此并不参与调节过程。

至于清洁能源

风电

和

光伏发电

,他们更像是电网里的不安定分子,由于

风力和光照资源难以控制

,它们不仅不能帮助调节电网,反而有可能成为引起电网频率波动的罪魁祸首。

在实际调配过程中,发电厂还会

预测短期用电负荷

,并考虑其他可能影响发电用电量的因素,

综合调整发电量

。

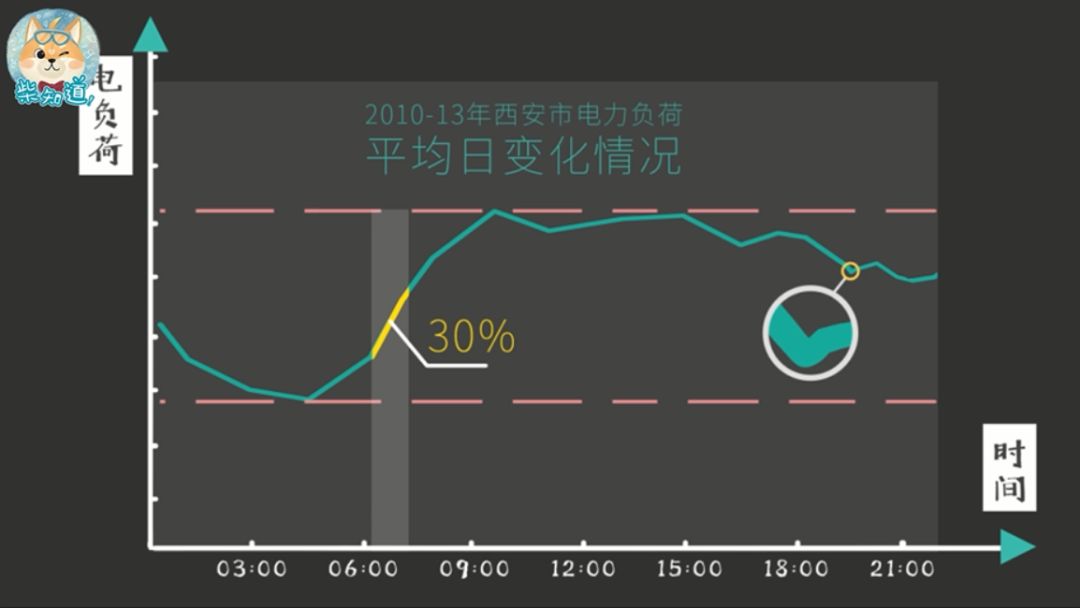

在不同季节、节假日前后、以及一天里的不同时段内,城市用电量的变化往往非常明显,用电高峰和低谷之间

相差一倍

都很正常。

有时甚至在一小时内,一座城市的电负荷波动就能达到

30%

。这些动辄几百万度电的波动变化,AGC都能应付得来。

相比而言,“地球一小时”所带来的电量变化,就像是从湖里舀走一杯水,几乎不值一提。

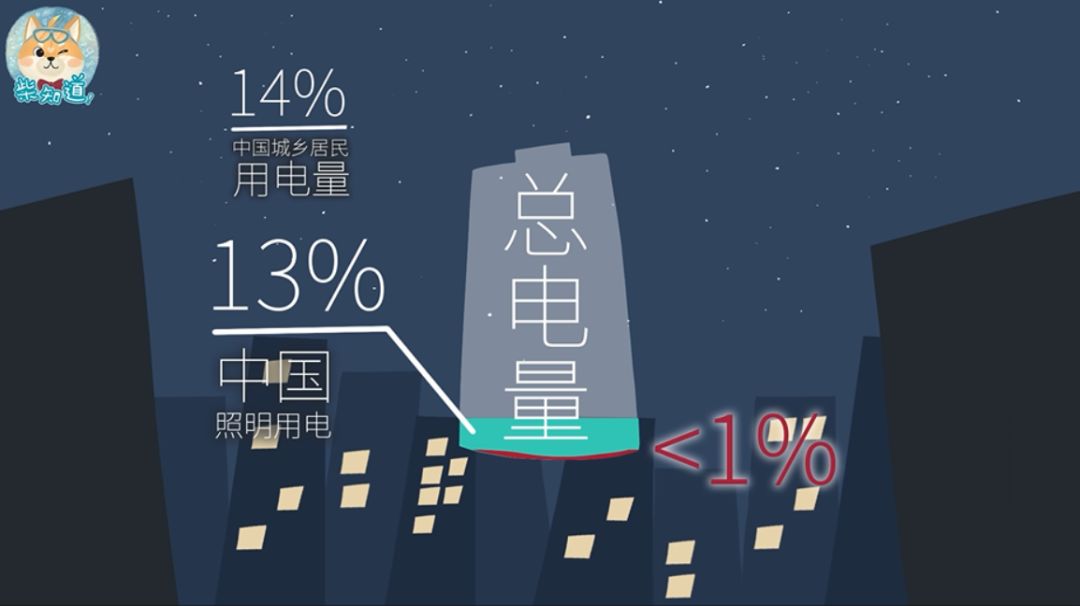

根据国家能源局公布的数据,

中国城乡居民用电量约占总用电量的

14%

,而中国照明用电约占总电量的

13%

。

考虑到地球一小时的参与者也只占居民总量的一部分,这场活动带来的实际电量变化,

可能还远不到总电量的

1%

。

这对每天都经历大起大落的电网而言,简直微不足道。实际上,我们也很难找到“地球一小时”活动导致电网故障的相关报道。

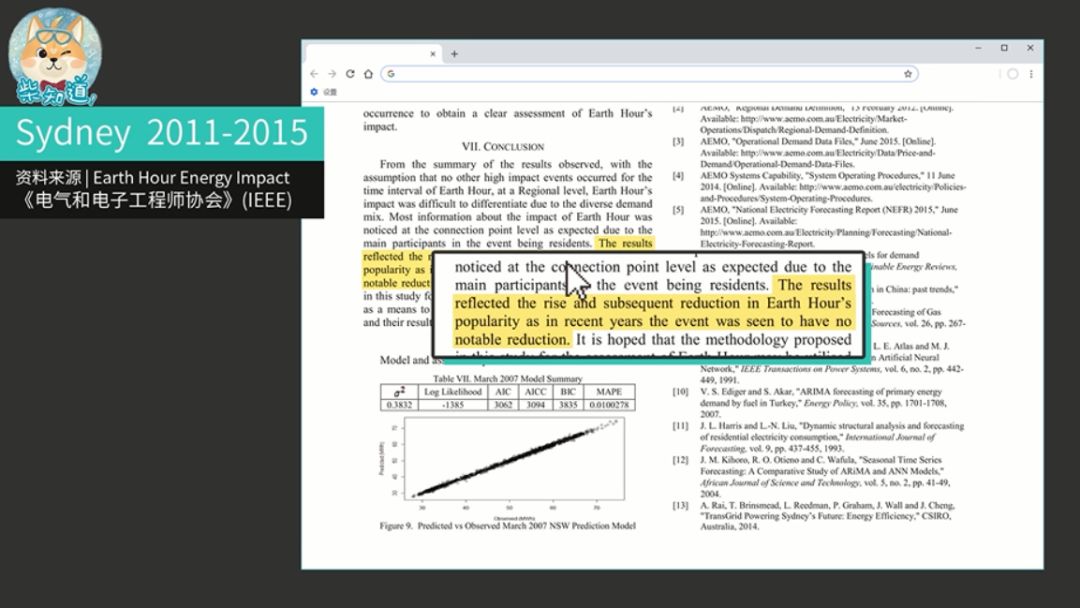

以“地球一小时”的发源地悉尼为例,2011年到2015年间的数据表明,地球一小时对居民用电总量的影响

几乎无法被观测

,更谈不上威胁电网安全。

当然,这同时也说明了地球一小时活动本身其实

并不怎么省电。

如果再考虑到活动期间人们所点燃的蜡烛,准备的宣传品,以及搭乘交通工具所产生的碳排放,参与地球一小时恐怕就更

算不上是什么环保行为

了。

对于这一点,“地球一小时”组织方自己倒也毫不讳言。他们早就在官方文件中承认,“

地球一小时无意成为节能减排的实践运动,它仅是一项象征性活动。因此,我们从来都不测量它究竟能减少多少碳排放或能源消耗

。

”