高晓松在《中央音乐学院成立》一文中说,

“儒家出现以后,乐就成了淫的同义词,‘正襟危坐’和‘正人君子’怎么能弄那些靡靡之音呢?所以音乐就成了最下层的东西,搞音乐的人从来不叫音乐家,而被称为匠人。”

我记得初中课本里就说过,

孔夫子在齐国听到了《韶》乐,“三月不知肉味”。

这么喜欢听音乐的人,怎么会去刻意贬低音乐呢?

孔门弟子编著的《乐记》,按照孔子的意思,给音乐下了一个定义,“夫乐者乐也,人情之所不能免也。乐必发于声音,形于动静,人之道也。声音动静,性术之变,尽于此矣。”

这段话说明,音乐的本质就是人类好快乐的本性,这种本性发表在声音动静上头,就叫做音乐。

既然音乐起源于心物交感,那么音乐就对人的心理就有巨大的感召作用,正所谓

“礼节民心,乐和民性”

,礼和乐一张一弛,一紧一松,对于陶怡人格有不可替代的作用。

所以,音乐关系到国家的治乱,民族的兴亡,凡是做教育事业的人,都需要将音乐纳入到自己的教学体系中去。这就是为什么

“孔子以诗书礼乐教”

,把音乐列为儒家弟子的必修课了。

而且,高晓松说音乐成了最下层的东西,不知道他在说这句话的时候,有没有问问唐玄宗的意见?

谈及二战中纳粹德国进攻法国,法军一败涂地的原因,高晓松认为原因之一就是法国

“战争理念十分落后,而且都是由七八十岁的、参加过一战的将领指挥。法国当时不但没有先进的战争理论,也没有什么名将指挥。”

一战后,法国坦克部队的创建人——让·巴蒂斯特·厄蒂安纳将军,鼓吹追求战术机动性,宣扬在进攻和反攻两方面运用装甲武器的打击力。他极力主张装甲兵应该成为独立兵种,同步兵区别开来,因为它的武器装备、战斗方式和后勤组织同步兵完全不同。

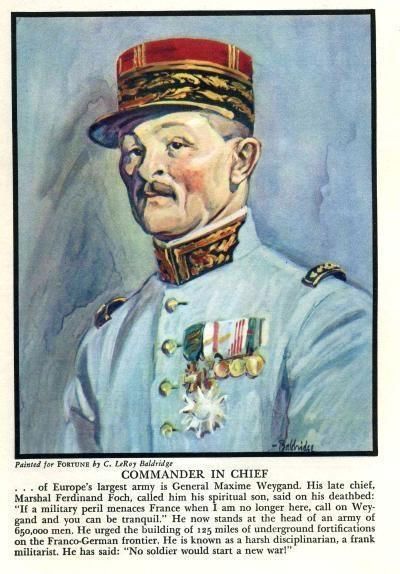

1930年6月,法军参谋总长马克西姆·魏刚提出了一项军事现代化方案,其中包括对20个平时现役步兵师中的7个师实行摩托化。

1930年9月,在魏刚的主持下,法国陆军进行了第一次世界大战结束以来的首次军团规模的演习,当时参观的英国武官给出积极评价,“法国的军事思想从不适当地坚持1918年时使用的堑壕战法转向一种比较积极的政策……特别是朝着解决与运动战有关的种种难题的方向发展”。

他断言,

法国人已真正觉悟到现代战争由于机动性而发生的变更。

1933年,夏尔·戴高乐上校发表了名为《建立职业军》的文章,主张建立一支由10万职业军人组成的机械化部队,组建6个机动装甲师,在航空兵的支援下实施机动作战。

该理论与德国军事家古德里安的“闪电战”可以说是英雄所见略同。

1935年,法国新任参谋总长兼陆军总监莫里斯·盖米林,主张利用机械化武器和运输工具的革命性打击能力和机动性能,建立一支成本效益更佳、训练非常优良和随时能投入战斗的军队。

所以说,法国在战前并不是没有先进的军事理论,只是这些先进的军事理论

并没有成为法军的军事改革指导思想。

再者,高晓松认为法军的将领都是有由七八十岁的、参加过一战的将领指挥,这些将领暮气沉沉,死板教条,所以导致法军的失败。

但是我们反观进攻法国的德军将领,有哪个没有参加过一战?

指挥A集团军群的伦德施泰德上将、指挥的B集团军群的博克上将、指挥的C集团军群的勒布上将,都是参加过一战的老将。没有战争经验的将领,国家领导人如何能放心的托以重任?

▲马克西姆·魏刚

高晓松说蒋介石发动的新生活运动,

“规定了向西洋、东洋学习各种各样的文明的东西,是一个长期的计划。”

这说明他对蒋介石不了解,也对新生活运动不了解。

1934年2月21日,南昌新生活运动促进会成立,蒋介石自任会长。

23日,蒋介石在南昌发表演讲,对“新生活运动”的目的、内容和方法作了详尽说明,主张以中国固有的道德“礼义廉耻”为基本准则,从改造国民的“食衣住行”等日常生活入手,以“整齐、清洁、简单、朴素、迅速、确实”为具体标准,以使“国民生活军事化、生产化、艺术化”,“改造社会、复兴国家”。

抗日战争爆发后,1939年新生活运动五周年,蒋介石从鼓励全国军民坚持抗战的角度出发,对新生活运动的核心思想“礼义廉耻”作了全新的阐释。

他将“礼义廉耻”解释为“牺牲自己的全部利益,全心全意奉献给国家”。

此外,他还将“‘礼’是规规矩矩的态度。‘义’是正正当当的行为。‘廉’是清清白白的辨别。‘耻’是切切实实的觉悟”,修订成“严严整整的纪律”、“慷慷慨慨的牺牲”、“实实在在的节约”、“轰轰烈烈的奋斗”。

可见,新生活运动主要以孔孟的"四维"(礼义廉耻)、"八德"(忠孝仁爱信义和平)为道德标准,

来统一人们的思想。

新生活运动总会干事贺衷寒曾说,“新生活运动唯一的目的,就是要把‘五四’的新文化运动底破坏运动,改变成一个建设运动。‘五四’是把中国固有的精华完全不要,

今天的新生活运动,是把中国固有的精华加以发扬

”。

虽然蒋介石拿日本人“洗冷水脸”、“吃冷饭”的例子来说明日本人早已全民军事化,所以他们的军队足够强大,但是这也只是用来作为合理化新生活运动的一个例证而已。

所以,高晓松说新生活运动“规定了向西洋、东洋学习各种各样的文明的东西”,就完全是不懂历史的胡诌。

▲宋美龄于新生活运动中缝衣照,后任新生活运动妇女指导委员会指导长

高晓松说到明朝,开头就盖棺定论,

“我把明朝总结成一个三无朝代:无明君、无名将、无名士”,“无名士,没有大名士,没有大文豪,没有大知识分子。”

我当时看到这句,心想,高老师,咱信口开河可以,但是总不能信口决堤啊!

明朝前期,大师辈出,例如方孝孺、吴与弼、薛瑄、曹端、胡居仁等等。这些人都无心科举功名,只专心研究学问,取得了不小的成就。

尤其是方孝孺,不但学识品德为四海所称颂,而且品性刚烈。他在靖难之变后因为拒绝帮新皇帝朱棣写即位诏书,不但自己被凌迟处死,连弟子、门生也惨遭屠戮,史称诛十族。

我不知道是高老师没听说过方孝孺,还是高老师对名士的标准悬格过高,以至于连方孝孺这样的人都不够名士的门槛?

到了明朝中叶,又出现两位大师,一个是陈白沙,一个是王阳明。

前者很多人不熟悉,但是后者早已众所周知了吧?高老师只要去书店逛逛,就能发现很多跟王阳明相关的书籍。两千多年来,儒家学者立功、立言、立德三不朽的理想境界,没有几个人能够达到,而王阳明就完美的实现了这个理想。

难道在高老师的眼中,连王阳明也不够名士的资格?

此外,东林党的两位大师,顾宪成、高攀龙,无论是学问还是风骨,在历史上也都是占有一席之地的。

高晓松还说明朝“没有值得标榜的大文人”,“明朝最出名的大文人,留下点诗词的就是唐伯虎”。高老师,《三国演义》的作者罗贯中、《西游记》的作者吴承恩、《水浒传》的作者施耐庵,要不要了解一下?

高老师对某些历史人物的评价,实在是让人不敢恭维。

比如他对慈禧太后的评价,

“有些事情赖女人实在是没有道理,就因为人家长得漂亮,就说人家红颜祸水,就把问题赖到杨贵妃头上,赖到什么妲己、褒姒头上,赖到慈禧太后头上,我觉得有点儿过分。当时中国有四亿五千万人民,那么多男人在那儿干吗呢?这些责任不能都推到慈禧一个人头上。”

这句话明显是在和稀泥,需知,杨贵妃、妲己、褒姒这三个女人都并非政府的实权人物,她们充其量只不过是让皇帝沉迷女色、不务正业而已,亡国的罪名确实不应该安在她们的头上。

但是慈禧太后不一样,

自从咸丰皇帝死后,她就是大清帝国实际上的最高统治者

——虽然她没有像武则天那样称帝。她大权在握,有恃无恐,为所欲为。

其一,她肆意破坏清朝祖宗家法,放任安德海等大太监干预政事、祸乱朝政;

其二,她穷奢极欲,举天下之力以奉一人。她吃一顿饭,要摆出一百二十八道菜,花费白银一百两,而当时大量的穷苦农民却只能吃杂粮和树皮;

其三,她挪用海军军费修建颐和园,以至于北洋海军六年没有再添新船;

其四,中日甲午战争如火如荼之时,她却在操办六十大寿,视国家大事如儿戏;

其五,她因为轻信列强要强迫其退位,归政于光绪的假情报,就鲁莽的向十一国同时宣战,最终引来八国联军之祸,中国差点因此亡国灭种。

其实,慈禧太后的祸国殃民,远不止我上面列的几条。可以说,慈禧太后的所作所为,罄南山之竹,书罪未穷,决东海之波,流毒难尽。

怎么可以说慈禧太后的罪责不大呢?

她是女人,不代表她就可以逃脱历史的审判。

如果逃脱,血溅菜市口的戊戌六君子不会答应,命丧汪洋大海的北洋水师官兵不会答应。

高老师想把慈禧太后从历史的耻辱柱上解下来,很抱歉,那几根钉住她手的钉子,你拔不出来。

谈到二战时第一次缅甸战争失败的原因,高晓松说,

“当时的指挥也是一团混乱,因为当时有英军的司令亚历山大,还有中缅印战区的参谋长史迪威将军。他是个美国将领,又受命指挥远征军;而远征军的中国将领们又得到蒋介石的密令,就是只能听蒋的,不能听英美的。虽然这时候是盟军,但实际上蒋介石一直以私人军队的方式来把控军队,不愿意交出军队给别人来指挥。”