“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。” 北宋大儒张载曾经对儒生提出过这样宏大的目标,而这也是千百年来中国知识分子阶层所追求的使命。

在古代,孔子、墨子等人毕生奔走于列国之间,为实现自己的政治主张不断努力;到了近代,康有为、梁启超等文人志士为了摇摇欲坠的大清王朝呕心沥血,一代又一代的知识分子都用自己的行动践行着对家国命运的关切。

图片来源:https://www.pexels.com/zh-tw/photo/3973905/

但知识分子是不是一定能改变世界呢?当时代的大潮铺面而来,他们又真的能够以一己之力与之抗争吗?如果我们仔细看看两次世界大战期间那些知识分子的命运,就不会对这些问题有肯定的回答了。

奥地利著名文豪茨威格在一战期间激烈反战,二战期间被纳粹分子驱逐出境,流亡英国和巴西,1942年在巴西自杀;中国的著名学者闻一多,因为坚持抗战的立场,最后被公然暗杀。他们让我们知道,知识分子在全人类面临巨大灾难时,即使最终无能为力,还是有人会和命运抗争,和时代抵抗。

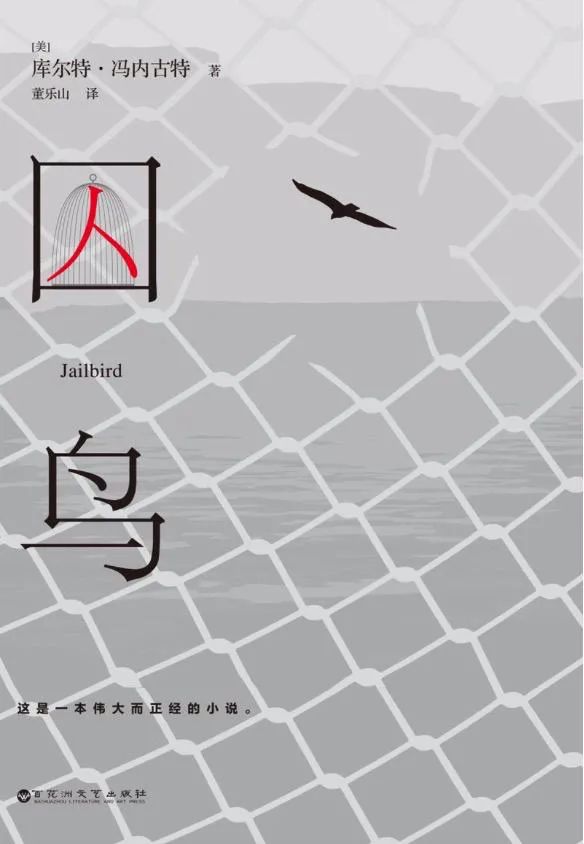

但还有一部分人,却干脆随波逐流,他们尽管受到了不错的教育,最后却将所有原则都抛弃,只为了生存而活着。美国黑色幽默文学代表人物之一冯内古特在《囚鸟》中就塑造了这样一个典型形象。通过这部作品,他不仅表达了对整个知识分子群体的讽刺,还完成了对社会的无声批判。

图片来源:https://www.pexels.com/zh-tw/photo/6532577/

我也是个寡情绝义的青年人!我心里已经明白,那一学年结束我就要抛弃玛丽·凯塞琳的。我会再写几封情书给她,然后音信杳然。因为她的阶级出身太卑微了。

我从来没有拿我自己的生命,或者舒服的生活,为人类冒过风险。我真可耻。

我记得有个干瘪的老头子,低头在那里吃饭,用胳膊把吃的遮起来。莎拉低声说他吃饭的样子好像那顿饭是一副A打头的同花牌。我们后来才知道他吃的是鱼子酱。

在这本书中,冯内古特塑造了一个典型知识分子——瓦尔特·斯代布克,但作者并没有采用常规的线性叙事模式让故事围绕着瓦尔特和身边相关人物的经历一一展开,而是将瓦尔特的过去与当下经历不断穿插着,向读者讲述了斯代布克这一代人在一战之后经历的诸如大萧条、水门事件等历史,将美国社会的荒诞、虚伪、残酷、无情毫不客气地完整揭露了出来。

瓦尔特有一个显著标签是哈佛大学毕业生,但令人讽刺的是,他对书籍的喜欢程度,竟然都比不上没上过大学的女朋友玛丽。书中类似的细节还有很多,最终向我们勾勒出的,是一个集学生、共产主义者、公务员、告密者、失业者、公务员、囚犯等多重身份于一身的小知识分子形象。

可以说,瓦尔特是当时美国某些知识分子的典型,他们有理想,有正义感,却没有勇气,不愿冒险。他们痛恨樊笼与腐败,却又随波逐流,贪恋眼前利益。当梦想、原则与现实利益产生冲突的时候,他们会毫不犹豫放弃自己曾经坚持和捍卫的东西。

图片来源:https://www.pexels.com/zh-tw/photo/1340504/

但在冯内古特眼里,瓦尔特这类人只是被时代和社会困于囚笼中的“鸟”,真正的束缚了他们的,是一战后美国的文化、社会和历史。

从20世纪20年代开始,一代美国人经历了战乱、经济大萧条、政治内乱等历史事件,个人的命运如果一艘小船浮沉在时代浪潮。在当时的美国社会,人人都是笼中困兽,只是知识分子的遭遇,显得尤为突出而已。

他们只会制造毫无意义的悲剧,因为他们智力不足以实现他们本意上要做的那些好事。如果你想了解知识分子起起伏伏的一生,加入法天读书会,听我为你解读这本书。经过长时间的筹备,我从心理,眼界,沟通,认知,财商等等十个方面,精选全球100本好书,助你全方位提升自己。让你轻轻松松读透每一本书,用一年的时间完成别人20年的阅读量。阅读本身是非常好的一个习惯,不仅可以拓宽你的见识,丰富内涵同时也是减压,感受内心宁静的一个绝佳方式。