『推荐理由』 该病例为PCI术后2次发生急性心肌梗死,经造影证实为LAD支架内反复血栓形成所致,术者进行高压扩张后恢复血管前向血流,尽管最后结果可以接受,但这个病例有很多地方值得思考:1、发生支架内急性血栓形成后较好的处理方式应是进行血栓抽吸;2、第一次支架内急性闭塞球囊扩张恢复前向血流后,此时如果能进行腔内影像学如IVUS或OCT检查,对于明确是否出现支架覆盖不充分、贴壁不良及明显残余狭窄、夹层,有重要的诊断价值;3、血栓弹力图可以帮助判断是否存在抗血小板药物抵抗;4、出现第一次支架内急性血栓形成后,及时使用强效的抗血小板药物应该是更加优化的方案调整。糖尿病患者氯吡格雷治疗后的残余血小板活性明显高于一般人群,血栓风险高。替格瑞洛起效迅速,药效个体差异小,抗血小板活性稳定,因而是处理此类患者首选的P2Y12抑制剂。

该病例为PCI术后2次发生急性心肌梗死,经造影证实为LAD支架内反复血栓形成所致,术者进行高压扩张后恢复血管前向血流,尽管最后结果可以接受,但这个病例有很多地方值得思考:1、发生支架内急性血栓形成后较好的处理方式应是进行血栓抽吸;2、第一次支架内急性闭塞球囊扩张恢复前向血流后,此时如果能进行腔内影像学如IVUS或OCT检查,对于明确是否出现支架覆盖不充分、贴壁不良及明显残余狭窄、夹层,有重要的诊断价值;3、血栓弹力图可以帮助判断是否存在抗血小板药物抵抗;4、出现第一次支架内急性血栓形成后,及时使用强效的抗血小板药物应该是更加优化的方案调整。糖尿病患者氯吡格雷治疗后的残余血小板活性明显高于一般人群,血栓风险高。替格瑞洛起效迅速,药效个体差异小,抗血小板活性稳定,因而是处理此类患者首选的P2Y12抑制剂。

病史资料(男,71岁)

就诊时间: 2014年6月。

主诉: 间断胸骨后憋闷2月,加重10余天。

现病史: 2014年4月初活动时出现胸骨后憋闷、气紧,伴咽部紧缩感,休息约10分钟后可缓解,多与劳累相关。5月某日胸憋症状再次发作,较前加重,就诊于当地医院诊断“急性前壁心肌梗死”,给予抗血小板、抗凝等对症治疗后症状缓解,转入我科进一步治疗。

既往史: 否认高血压、糖尿病及高脂血症。

个人史: 吸烟史50年,1包/日。

体格检查: 血压 110/70 mm Hg;心率 85次/分,律齐,各瓣膜区未闻及杂音,右肺底可闻及velcro啰音。

辅助检查: 血常规、凝血、生化、心梗标志物均正常范围。 心脏超声示,左房 35 mm,左室 61 mm,EF 31%。左室前壁、下壁、后壁节段性运动异常。 胸部CT示,右下肺间质性肺炎。

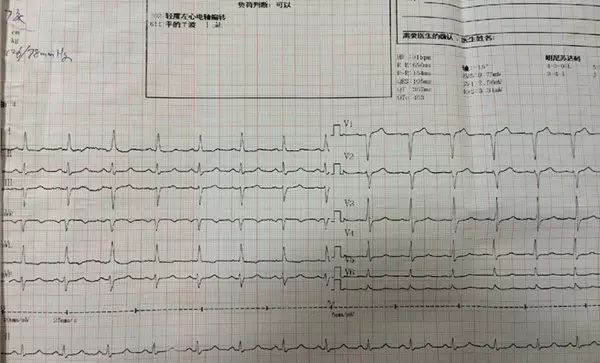

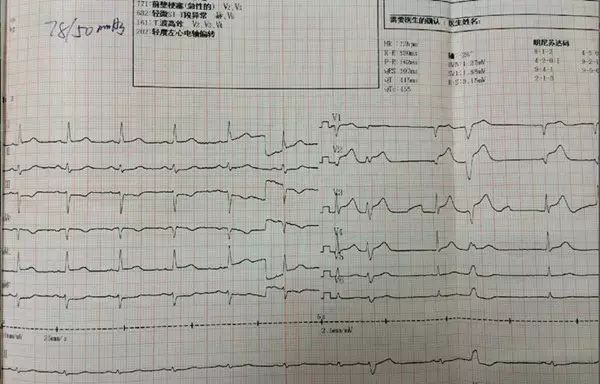

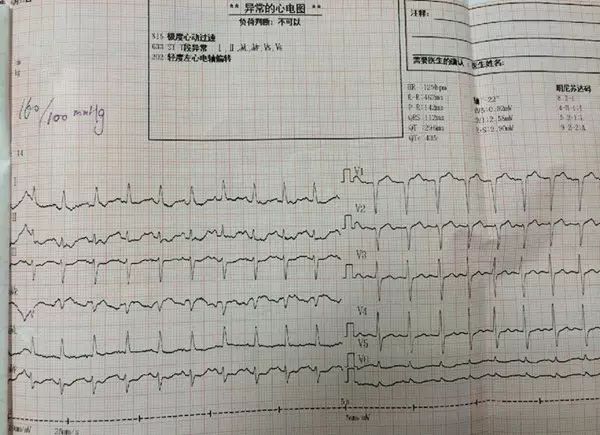

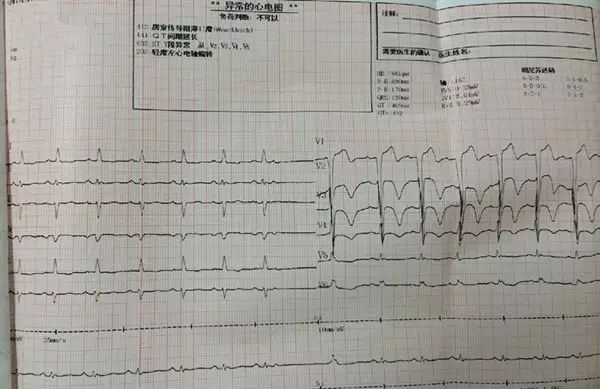

入院心电图: V1~V2呈QS型。

初步诊断

病症: 冠心病、急性前间壁心肌梗死、间质性肺炎。

用药清苦: 阿司匹林 100 mg qd;瑞舒伐他汀 10 mg qd;氯吡格雷 75 mg qd;单硝酸异山梨酯片 20 mg bid;培哚普利 2 mg qd;美托洛尔片 12.5 mg bid;依诺肝素 4000 IU q12h。

冠脉造影

造影时间: 入院当天。

造影结果:

第一次手术过程

手术时间: 入院第五天。

手术过程(一):

手术过程(二): 2.0×15 mm 球囊。

手术过程(三): 中段Excel支架2.75×28 mm,14 atm释放。

手术过程(四): 近段接Excel支架3.0×28 mm,14 atm释放。

手术过程(五):

第一次术后情况

术后心电图:

术后20分钟出现胸骨后憋痛,伴大汗,持续不能缓解。

第二次手术过程

手术时间: 首次手术1 h后。

手术过程(一):

手术过程(二): 2.5×15 mm球囊。

手术过程(三): 3.5×8 mm后扩张球囊。

手术过程(四):

第二次术后情况

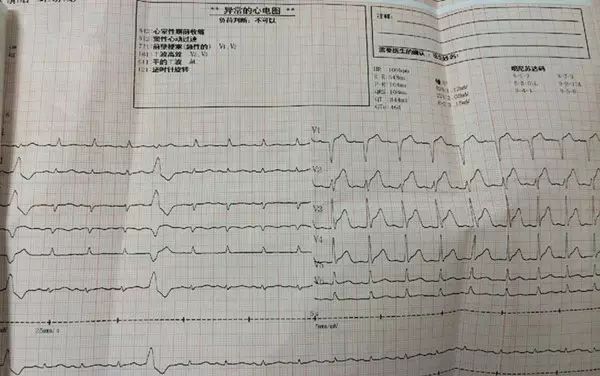

术后心电图:

术后第六天早晨再次出现胸骨后憋痛,伴大汗,持续不能缓解。

第三次手术过程

手术过程: 入院第十天。

手术过程(一):

手术过程(二): 3.5×12 mm后扩张球囊。

手术过程(三):

PCI术后及随访

术后心电图:

术后用药: 阿司匹林 100 mg qd;替格瑞洛 90 mg bid;单硝酸异山梨酯片 20 mg bid;培哚普利 4 mg qd;美托洛尔片 12.5 mg bid。

病例总结

支架内血栓形成的常见原因:

临床特点:ACS、糖尿病、肾功能不全及左心功能不全、吸烟、糖尿病是支架内血栓形成主要预测因子。

病变特点:弥漫性长病变、左主干病变、开口、分叉病变、小血管病变、CTO等是支架内血栓形成的危险因素。